王映霞忆鲁迅与郁达夫 ——王映霞的两封遗简

来源:中华读书报 | 陈漱渝 2018年03月19日11:14

狗年春节清旧物,无意中发现了42年前王映霞的两封来信:一封写于1976年9月8日,另一封写于同年9月21日。当时我办公的地点在北京西城西皇城根北街二号,来信地址是上海威海卫路190弄(太和村)23号。我当年联系王映霞,绝非因为她列名于“民国美人”,也非对她跟郁达夫的绯闻感兴趣,只是因为她是当时尚健在的跟鲁迅有过直接接触的老人,而我所在的鲁迅研究室正接受了一项抢救《鲁迅研究资料》的任务。当时有关文件明文写着,要抓紧时机,对一些熟悉鲁迅的老人(包括反面人物)进行访问记录。

我致王映霞的第一封信写于1976年9月4日,所提的问题大概是:一、1927年10月,鲁迅跟许广平从广州到上海,最初住在共和旅馆,请问当时她和郁达夫跟鲁迅夫妇接触的情况。二、鲁迅有一首七律《阻郁达夫移家杭州》。鲁迅1933年12月30日记载:“午后为映霞书四幅一律云……”请问该诗的写作情况。三,还有没有尚未发表的鲁迅致郁达夫书简?听说郁达夫收藏的一箱书信遗失了。四、1932年10月21日郁达夫、王映霞请鲁迅等友人午饭,鲁迅作七律《自嘲》。请问该诗写作情况。鲁迅当天日记所说的“偷得半联”“凑成一律”何意?信末我告诉她,似乎日本伊藤虎丸教授编了一套《郁达夫研究资料》。收到王映霞的复信后,我于当年9月11日写信表示感谢,谈到了国家出版局和国家文物局的文件要求我们征集有关鲁迅的“活资料”,并问及关于国民党浙江省党部通缉鲁迅的情况,郁达夫跟她个人的关系,以及郁达夫跟后期创造社的矛盾。王映霞一一作答。她特别关心粉碎“四人帮”之后对郁达夫抗战时期在南洋表现的结论,因为这关系到对郁达夫的评价及其著作出版问题。这封信中她还订正了第一封信中对自由运动大同盟成立时间的误记(应为1930年,并非1932年)。我收到此信后告诉她,1942年郁达夫在南洋隐瞒身份,化名赵廉,曾于1942年6月被胁迫担任日本宪兵分队的通译,1943年脱离宪兵队自办酒厂。他以自己的特殊身份保护和营救了一些抗日分子,如作家高云览,保持了民族气节,于1945年8月被日本宪兵秘密杀害。此后王映霞又来过一些信,每封信都很长。记得最长的一封是谈及她跟其他郁达夫亲属的矛盾,现在找不到了,即使找到了也涉及家庭隐私,不宜发表。现将这两封信全文披露于下,供研究者参考:

一、1976年9月8日信

陈漱渝同志您好!

昨日收到你9月4日的信,知道最近在北京有鲁迅研究室的成立,使我们这位伟大的文学家和革命家生前的事绩将永远的流传下去。这真是毛主席和党中央英明的决策。

我已经70岁了,虽然现在是在享受毛主席和共产党给与我的晚年幸福,但身体精神都大不如前。七八年来就患有严重的冠心病。眼睛内的白内障也日有发展,尤其是记忆力衰退得更甚。

鲁迅先生逝世至今40年了,但我对于这位伟大的文学家和革命家的谈吐和神态,犹宛如在昨。细细的回忆起来,日子也真过得快。

鲁迅是××年(记不清)从广州乘轮来到上海的。随同来的还有他的夫人景宋,下船就被接客的接到一家广东籍开设的小型的共和旅馆里,从回忆中,这个旅馆位于现在的延安东路江西路附近,是一座不是很大的坐南向北的三层楼洋式房屋,鲁迅和景宋是住在二楼。也许是在他们抵达后的第二天,郁达夫和我去拜访了他们。

郁达夫鲁迅本来是相识的,我却是初见。他招呼我们坐下来后,郁达夫和鲁迅在谈及北京见面时的情景。我则目不转睛地在打量着我们这位中年时代的鲁迅。景宋的一口广东国语在和我们交谈中有时要打个折扣,听起来不甚了然。这一天的晚餐我们是一同去外面吃的。同座在还有周建人和李小峰等,有些模糊了。好在鲁迅的日记里有着极详尽的记载。从这次以后的两三天后,他们就从旅馆到北四川路底的景云里安居下来。

从这次的初见,给我的印象却是相当深,以后,鲁迅在上海安居下来,郁达夫和我便经常的出现在鲁迅和景宋的书房兼卧室里。我们四个人无拘无束地在一起谈谈说说是经常事。鲁迅是绍兴口音的杭州话,景宋的广东官话,我都渐渐的熟悉起来。自从《奔流》月刊创刊,《申报》副刊“自由谈”特约鲁迅撰稿后,郁达夫和我便去的次数更多,有时甚至一天跑两次(详载日记),有时是去催稿子的。鲁迅在上海的消息传出去后,一些文学青年去拜访鲁迅的也愈来愈多。

这时,白色恐怖笼罩着上海。柔石等五名中国革命青年作家在上海惨遭国民党反动派杀害时,鲁迅接见宾客的次数也减少下去,有时会客室也暂时改变在内山书店的藏书室里,而且还要先通过内山完造的介绍和允许,那些中外的文学爱好者,这样才能见到鲁迅的面。但鲁迅对于每一个来访者总是诚诚恳恳的接待着,有时甚至还要看稿件,改稿件,日本的增田涉便是其中的一个。

自由大同盟在上海成立后(也许是1932年)杨杏佛被杀害,作为上海负责人的鲁迅和郁达夫就不得不稍稍注意一下自己的行踪,这时我家就计划迁往故乡杭州,和鲁迅谈及,他大加反对,后来我曾向鲁迅索书作纪念时,他就写了“阻郁达夫移家杭州”。这首诗,分写了四张小屏条,我把它裱好挂在杭寓的会客室里,直到七七事变后我们全家离开杭寓时,还认为就会回来,匆忙间未将这四张墨宝带走。现在想来,我当年的无知和幼稚,真是好笑。待我1946年重返杭州时,家中已空无一物,这四张屏条连同我家的两万多本中外书籍,大约已多被日军搬去了(听说我家住的全是日军)。

自从我们迁家杭州以后,和鲁迅一家见面的机会便极少极少。鲁迅在1936年10月在上海逝世,我们从杭州赶来上海,一走进大陆新邨就见到景宋,彼此只点了一下头,我看她全神贯注地在里外忙着,我们也不敢多打扰她而匆匆别去。二十年后,在1956年10月,景宋一家来上海把鲁迅墓迁葬到虹口公园里时,景宋来找到了我,我和她又同在一处吃了饭,并亲自送她上了北去的火车。谁想到此时此日,连她也已经逝世四年了。

和鲁迅初见一直到如今,计算起来,将近半个世纪。去年冬天,上海虹口公园鲁迅纪念馆的陈友雄同志介绍了几个同志来看我,我们谈到了关于鲁迅先生生前的事迹时,我依然沉浸在当年的回忆中。等和陈同志分手后的次日清晨,我还冒着寒冷,独自走到延安东路江西路附近这一带去徘徊了好一会,似乎总想在那里找点什么痕迹来作为怀旧的,可是失望得很,地形虽然依旧,但由于数年来形势上已起了翻天覆地的变化,这条延安东路两旁的建筑物,也有多处已经翻造过,原来的灰暗色也已变得焕然一新,使我怎么也找不出当年共和旅馆的一砖一木来。于是我只能悻然而返,这也算作是一次无语的纪念。

关于郁达夫一箱书札的问题是这样的:在抗日战争开始后两年,我家辗转流亡,偶一不慎,在长沙车站上遗失一包旧信札,内中全是我和郁达夫共同生活了十二年中的郁达夫写给我的旧信,不料后来被一位不相识的青年所捡到(这位青年,现在也已经是六十左右的老年了)。四十年来,无论在国内外,这位先生都妥为保存着,但在十年前,却散失了大部分,如今还留有十多封旧信,于半年前对方找到了我,还给了我。这些都是私人信件,找不出什么大价值。当年郁达夫本人由于环境限制,从来都没有留信的习惯,尤其我们和鲁迅先生同处上海,写信的机会极少,偶或有之,也都于当时毁去,现在想来,是极可惜的。

鲁迅先生定居上海后与我家的往来,以及当年上海文坛中的形形色色,除了在鲁迅日记里偶有记载外,我相信在郁达夫1930-1933年的日记中有详尽的记录,可惜的是郁的这阶段的日记,在抗战开始后两年我们去新加坡时,把全部行李存在郁达夫的姐丈家中(富阳),后来日军进驻富阳时他姐丈的住屋被焚毁,我们的行李就全都被波及,因此如今有许多事情无从查考。

我已记不起是哪一年,郁达夫和我约鲁迅夫妇吃饭,席间大家提出写字作纪念,郁达夫当时写的什么我已忘记,但鲁迅先生写的一首就是《自嘲》。当时还写上四句跋,是“达夫赏饭,闲人打油,偷得半联,爰成一绝”。前几年有朋友问过我,这“偷得半联”是偷的什么人的,我也记不起,也许鲁迅先生这首诗是和郁达夫唱和之作,现在一点也想不起来。(但郁的诗集里也找不出有关这些韵脚的诗)

郁达夫和鲁迅的初见大约是在1923年,当时在北京(这是一个朋友讲给我听的),后来并不经常见面来往。在上海的这几年,他们间的友情是更增加了,见面时可以说无话不谈,虽如此,但郁达夫对于鲁迅,既尊敬而又诚挚,无论在人前人后,我从未听见郁达夫之对于鲁迅先生有什么不尊敬的言辞,在郁达夫的口中这是很特殊的。

日本出版的《郁达夫资料》一书,我不知道,也未听见朋友讲起过。昨日收到来信,今晨起来,我记忆听及拉杂的写了这些借以作复,万万谈不上什么资料的。

匆复,此致 敬礼

王映霞 9.8

二、1976年9月21日信

漱渝同志:

9月11日您的信收到多日,因主席逝世,全国人民沉浸在悲痛之中,所以也就将信迟复了,乞谅。

关于过去许多作家,尤其是鲁迅先生的著作及事迹,要尽可能予以追忆,是符合中央关于抢救资料的精神一节,很感谢你启发了我。我虽年迈,自当尽一臂之力,追忆写成片段。问题是多年来手头的资料和可资参考的书籍都已散失,老友大半死去,如非文坛方面的人,对我们所要求的也很难满足,青年又因年岁差别无法交谈,这是一个极大的问题。为此我想对于抢救资料的精神方面,能不能详细提示一二或对有关这方面的书刊、参考文件等等,选择可以寄我的邮寄若干,以便启发与参考。因相隔年代过久,思想上由于与当前形势脱节,即使写来想亦不能符合要求,这是实在话。

来信谓自由大同盟成立于1930年2月,对的。大同盟成立后,由于国民党反动派的迫害,当时的鲁迅和郁达夫都没有住在自己的家中。迨1933年3月,上海民权保障同盟成立,主要负责人是宋庆龄,上海的负责人是郁达夫。这时白色恐怖更甚,我们才决定将家迁往杭州。我前信中所提到的自由大同盟成立后迁家杭州的回忆是有出入。特在此订正。(杨杏佛是当年6月被害)。

关于浙江省党部通缉“堕落文人”鲁迅一节,先时我也听见郁达夫提起过,等我们1933年春天搬家杭州以后,我也就没有再听见谈及,究竟当时是否通缉我不知道。

关于郁达夫与鲁迅的关系,我当会尽可能提供,即使我与郁达夫之间的情况,我也可以根据你所要求的,“不必顾虑,一切从事实出发”来对待这个问题,可是问题也就谈到郁虽为一代文人,他当时的文章,是有多方面的基础的,我和他过去的函件,虽是私人性质,你既见示有意复制一下,在我本人是问题不大,但对于郁在解放之后某出版社曾一度有意印行郁达夫全集,后来又中止,是以遂产生了对郁的评价问题,这一点不知你能否告诉我一下?又郁在文化大革命前,政府曾对他生前在南洋结婚及所生的子女,曾接回中国作了安排,但在文化大革命中对他的身份有所褒贬,为此我和他所生的孩子都以郁的过去有否作出评价和结论为念。关于这一点,是否也请你代为探听及见示。

1927、1928年时代的创造社,几个发起人都已星散,郭因反动派通缉而流亡日本,成仿吾一直就在北方,只有郁达夫适从广州来沪,他就不得不在既无人手又无经费的创造社中去收拾残局。为了《广州事情》这篇文章,郭郁意见很相左,从此就十年不通音讯。至于以后他们是怎样见面的,郭是怎样回国的等等,以后再写。

当时创造社里有名的几个小伙计是反革命潘汉年、叶灵凤和周全平。他们联合起来,把社里仅有的一点经费搞得无法周转,薪金发不出,刊物不能按时出版,郁又是一个穷光蛋,外面更加有反动派的迫害,内外夹击,郁单枪匹马难以应付,就此关门大吉。这些情况,我从郁达夫的谈话中听到的。

我们迁家杭州以后的许多情况以后当再写奉。

祝

撰安

王映霞 9.21

1977年之后,我因为经常有机会到上海出差,故多次拜访王映霞,聊天时天南地北,漫无中心。她当时的丈夫钟先生每次都在旁听,笑容可掬,从不插话,像一尊守护神。记得王映霞谈到,她本名金宝琴,后随母姓,改名王旭,字映霞。曾在温州当小学老师。她是1927年经友人介绍跟郁达夫相识,同年6月5日订婚,1928年3月结婚,跟郁达夫育有三个儿子,至1940年3月离异。她觉得郁达夫是个浪漫文人,跟她结婚虽轰动一时,但跟原配夫人孙荃也只是分居,没有摆脱旧时代妻妾成群的旧观念。

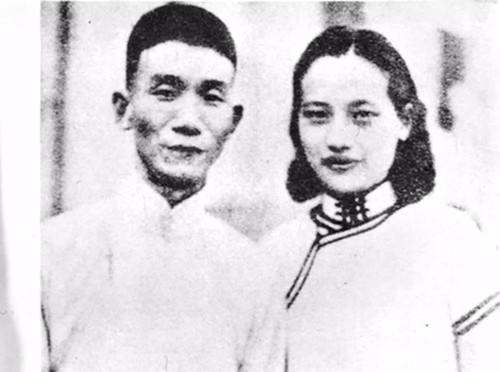

郁达夫与王映霞

郁达夫似乎认为她跟浙江省党部宣传部长许绍棣有暧昧关系,导致家庭破裂。但王映霞坚持说她跟许绍棣只是朋友,许的妻子孙多慈就是她介绍的,这两人现在合葬在台湾阳明山。有人说她跟许绍棣曾在浙江丽水同居,这完全是造谣,所谓王映霞写给许绍棣的信也是伪造的。

谈到《阻郁达夫移家杭州》一诗,她认为诗名就不妥,是别人加的。当时她想从上海迁往杭州,是因为郁达夫当时受到国民党当局和左联两方面的夹击,作品卖得不好,上海生活水平要比杭州高一倍,她是杭州人,熟悉当地环境,生活方便,又便于孩子上学。当年盖的那座风雨茅庐于1945年卖了,钱分给了她的娘家人。

王映霞给我写这两封信是在42年之前,时年68岁,已属高龄老人,当时又刚刚粉碎“四人帮”,所以信中仍将潘汉年、叶灵凤、周全平称为反革命。除了自由运动大同盟的成立时间记忆有误之外,郁达夫在中国民权保障同盟的任职似乎也有误,鲁迅是该同盟的执委,郁达夫并不是上海分会负责人。关于共和旅馆的情况她也记不清晰,但共和旅馆确如她所说,是广东人开的,前身叫“泰安栈”,位于今上海江西中路东首,因火灾和拆迁已片瓦无存。鲁迅初到上海在这里下榻,是因为离太古码头很近,交通方便,旅馆有180多间客房,在当时规模已经不小。至于七律《自嘲》中所谓“偷得半联”,现已查明,出自清人洪亮吉的《北江诗话》:“酒酐或化庄生蝶,饭饱甘为孺子牛。”

我跟王映霞还有一次偶遇,那就是上世纪90年代初在台北市,我在访学,她在女儿陪同下访友。台湾“野史馆主”刘绍唐先生几次设宴,同时邀请了我跟她们母女,洽谈甚欢。当年我们还有一帧合影,就刊登在台湾《传记文学》的封里。2000年王映霞病逝,终年92岁,今年是王映霞诞生110周年,仓促中写成此文,遥祭她的在天之灵。