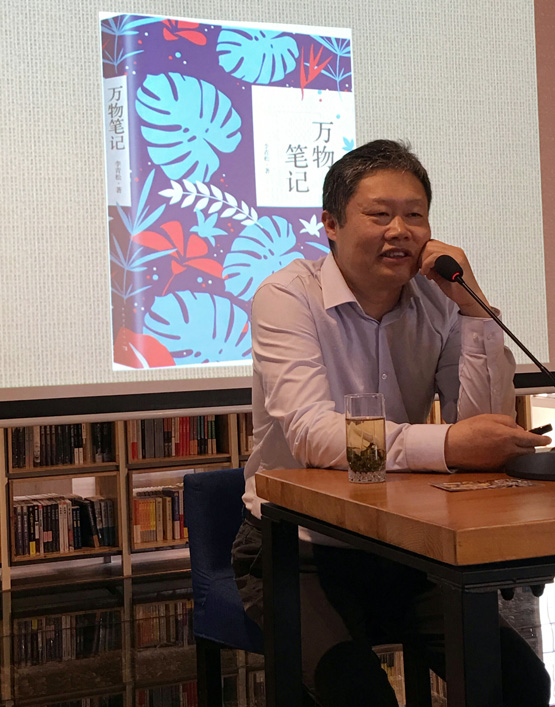

李青松:人与自然是生命共同体 ——专访中国林业生态作家协会主席李青松

来源:《环境教育》 | 周仕凭 2019年11月14日08:07

人与自然不是各有各自的空间。是共存——共享。人与自然的共存共荣,这个地球才是安全的。因此,保护的理念和行为必须根植于深厚的文化中。

今年的电影市场,国产科幻灾难冒险题材院线电影《流浪地球》持续引爆关注热点,票房突破45亿元大关,美国一家公司还准备将它翻译成28种语言,向全球推介。《流浪地球》之所以这么火,一个重要原因是,按照英国《经济学人》周刊网的报道,它展示了人类命运共同体的理念,“这种正在星系间获得传播的思想就是人类命运共同体”。

《流浪地球》根据刘慈欣同名小说改编,故事设定在2075年,讲述了太阳即将毁灭,已经不适合人类生存,而面对绝境,人类将开启“流浪地球”计划,试图带着地球一起逃离太阳系,寻找人类新家园的故事。2019年9月4日,教育部办公厅、中共中央宣传部办公厅印发《第39批向全国中小学生推荐优秀影片片目》。该片推荐为中小学生观看的影片。

电影也引发了人们这样的深思——地球是人类赖以生存的唯一家园,需要我们每个人去呵护。在这个星球上,不仅每个人的命运密不可分,每个人的命运还与自然密不可分,人与自然的生命共同体是构建人类命运共同体的坚实基础。正如习近平总书记指出,“人与自然是生命共同体,人类必须敬畏自然、尊重自然、顺应自然、保护自然。”

而人与自然是生命共同体这样的理念,中国林业生态作家协会主席李青松数十年如一日地以文学的形式奉献出了许多文质兼美、微言大义、发人深省、个性鲜明的作品,赢得了理论界和学术界以及普通读者的积极反响和热切关注。他的作品带着责任心和紧迫感,带着峻急的呐喊和真诚的告诫以及对生态文明建设美好前景的殷切期望,展示出一个知识分子对生态文明、对苍生大地的思考和探索。

环境教育:在2018年5月18日至19日召开的全国生态环境保护大会上,习近平总书记首次提出要加快构建生态文明体系的“五个体系”,即生态文化体系、生态经济体系、目标责任体系、生态文明制度体系、生态安全体系。在加快构建生态文明体系中,“生态文化”被摆在首位。请您谈谈在建设生态文明中,构建生态文化的重要意义。

李青松:我们正在步入新时代。——这个时代是绿的时代,也是美的时代。绿是思维方式、发展方式,也是生活方式,而美则是建设现代化强国的奋进目标。

文化是一个国家的灵魂,也是一个民族的灵魂。从文明的历程来看,文明是相对“蒙昧”“野蛮”而言的。生态文明不是拒绝现代生活方式,而是要找回被现代生活遗失了的生活本质——美。

为了美,我们不能倒退,必须发展。

无论怎样,发展都是硬道理。不发展就没有道理。高质量发展的本质就是绿色发展。何谓绿色发展?我的理解,绿色发展就是以效率、和谐、可持续为目标的经济增长和社会发展方式。绿色发展对任性的蛮横的发展说不,对掠夺性的以牺牲生态为代价的发展说不。绿色发展是在环境容量和资源承载力约束条件下,将生态保护作为可持续发展重要支柱的发展理念和发展模式。

“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰”。竭泽而渔的发展、单一的发展,最终将遭到自然界的报复。发展,说到底是为了社会的全面进步和人民生活水平的不断提高。推进生态建设,建设美丽中国,是保护和发展生产力的客观需要,也是我们努力实现中国梦的现实需要。

我们衡量生态文明是否在全社会植根,就是要看全社会的生态文明意识、行为准则和价值理念是否自觉体现在社会生产生活的方方面面。如在产业发展中,是否认真制定和实施环境保护规划;在城市建设中,是否全面考虑建筑设计、建筑材料对城市生态环境的影响;在产品生产中,是否严格执行绿色环保和质量安全标准;在日常生活中,是否自觉注意环境卫生、善待地球上的所有生命等。

苍穹之下,生机勃勃,万物和谐,天人合一。这大概是每个热爱生命、崇尚自然之人一生所求的理想状态。自然生态的神秘与美丽之所以令人流连,因为它是人类生存的母体血液。我们的根是与大地的骨肉及其血脉紧紧相连的。

生态是最应该尊重的文化。我们尊重自然、敬畏自然,其实也就是尊重文化、敬畏文化。文明社会的进步和发明创造都来源于自然,所有艺术(音乐舞蹈等)生成也都源于自然。

生态文明主张,人应当过一种从容不迫的生活,同时去感受生命的教诲,在简约中体味生活生态的意义。生态文明与穷奢极欲逆向而驰。它从生态问题中来,到人的灵魂里去。因为所有的问题,都是人的问题。生态问题的本质是人的问题。人的最大问题就是丢失了人性。

修复并重建人与自然的关系,找回人性,找回生活的本质,培育美、创造美。——或许,这就是生态文化建设的意义吧。

环境教育:您长期从事生态文学创作,也是中国生态文学作家的领军人物,您认为生态文学与其他文学的不同点在哪里?如何定义生态文学?

李青松:我从事生态文学创作始于上世纪80年代初期。为了回答你的问题,我翻箱倒柜找出了当年发表的第一篇作品——《采蘑菇》。发表这篇作品的报纸已经发黄了,是1980年12月7日的《呼伦贝尔报》。此后,无论生活和工作怎样变化,都没有放弃生态文学的研究和创作。至今发表生态文学作品三百余万字,出版专著十三部。主要作品有《开国林垦部长》《一种精神》《粒粒饱满》《万物笔记》《貢貂》《穿山甲》《遥远的虎啸》《薇甘菊》《大地伦理》等。上世纪90年代,我在某报任文艺部主任时,就倡导和力推生态文学,并于1994年至1999年间,连续主持召开了五届全国生态文学研讨会。

什么是生态文学?在我看来,以自觉的生态意识反映人与自然关系的文学,就是生态文学。生态文学强调人对自然的尊重,强调人的责任和担当。生态文学关注的不是自然本身,也不是自然背景中的人,而是人与自然的关系。这种关系,一方面是自然对人类的影响(物质、精神),另一方面是人对待自然的态度,人在自然中的行为。

生态文学与一般意义的文学一个很重要的不同,那就是——它不仅反映人与自然的关系是怎样的,而且还要反映人与自然的关系应该是怎样的。

有人说生态文学是主题先行。——说对了,生态文学就是主题先行,这正是它的鲜明特征。

环境教育:在您的脑海中,有哪些破坏生态环境的记忆?

李青松:我出生于科尔沁沙地的南缘。历史上,科尔沁只有草原,没有沙地。那时的科尔沁草原,丰腴肥美,牛羊欢歌。一个重要的原因,辽河打这儿蜿蜒流过,草原及草原上的一切得到了充分的哺育泽润。

科尔沁广大地域本是蒙古达尔罕王的领地,由于达尔罕王住在北京的公馆里,吸食鸦片,赌博,欠了好多债,还不上,就有人给他出主意——放荒招垦,以地租抵债。据说,达尔罕王倒是很讲“政治”,并未擅自放荒,而是按照程序,向上递了折子,得到袁世凯谕准,才开始勘界,丈量面积,对外正式放荒招垦。从此,科尔沁草原“一放不可收”。——有了耕地,有了农区,有了城镇,有了商号,有了铁路,有了火车。

大量涌入的流民和垦荒者,在利益驱动下,垦荒无度,放牧无度。科尔沁草原生态遭到了严重破坏,草原退化、沙化,沙尘暴肆虐,连绵不绝的辽阔壮美的草原变成了茫茫沙海。嘎达梅林为反抗军阀张作霖和达尔罕王的放垦,誓死保卫草原,流芳百世。

然而,一个嘎达梅林遏制不了草原沙化的进程。有资料显示,到上世纪80年代初期,科尔沁草原已经出现了4800多万亩沙地,通辽市总土地面积已经有五成严重沙化,并以每年十几米的速度向外扩展。而通辽市沙化最为严重的旗县是科左后旗。——这令我陷入久久的沉思。我的少年时代就是在那里度过的呀!心,禁不住悲凉起来。

草原,千疮百孔的草原,是上世纪七八十年代科尔沁草原真实的写照。大自然是慈母,也是冷酷的屠夫。

科尔沁,蒙古语,意为“造弓箭者”。它不仅仅是一个地理概念,而且还是一个区域总称,更是一份情感的寄托。通辽是科尔沁草原上的一个重镇。通辽市原为哲里木盟,哲理木亦系蒙语,意为“马鞍肚带”,因清代内札萨克十旗会盟于哲理木山而得名。上世纪90年代,通辽市取代了哲里木盟,在行政版图上,哲理木盟戛然消失了。

在那些糟糕的年月,科尔沁几乎就是风沙的代名词。正如科尔沁沙地里一位老乡说的那样——“我们这里每年两场风,一场刮半年。”有什么样的自然环境就会产生什么样的生活方式。在科尔沁沙区,风镜和纱巾绝不是科尔沁人装扮美的饰物,而是抵御风沙侵害眼睛和面部的防护用具。科尔沁沙地是我国面积最大的沙地,横跨内蒙古、吉林和辽宁三省区,仅内蒙古就占一半以上。

2018年8月,我在《人民日报》发表的报告文学《科尔沁之绿》,对少年时代的记忆,对科尔沁沙地人与自然的关系进行了详尽描述。

小时候,家里缺粮少柴,日子苦寒。为了改变状况,有月光的晚上,我父亲(父亲是木匠,也是种地的好把式)就偷偷到沙地里开荒种地,以图多收几捧粮食,给我们充饥。“种一坡,收一车,打一笸箩,做一锅。”——由于粮食产量极低,只好广种薄收。可是那地种不了两年就沙化了,就成了流动的沙丘了。在那个年代,缺粮不是个别现象,而是家家如是。为了填饱肚子,扩大种粮面积是唯一的办法。无地可扩了,就打山里红棵子(山楂树灌木丛)的主意。公社下令:开山。这里要稍微解释一下,开山是什么意思呢?我的老家在科尔沁沙地的南缘,那里本是稀疏的灌木草原,山里红棵子是这里的原生植被。棵子是当地土话,应该是量词吧,就是一丛一丛的意思。山里红是野生的灌木,是科尔沁沙地的代表性植物,防风固沙效果特别好。秋天,山里红棵子最美,一嘟噜一嘟噜山里红果,红得令人心醉。我们把山里红果采回家,用黄蒿捂几天,就脱了涩,再吃,又酸又甜。味道甚美。

山里红棵子里还是沙斑鸡出没觅食的天堂。我们就把马尾套布设在沙斑鸡出没的小道上套沙斑鸡,改善伙食,打牙祭。日子虽然苦寒,却也有故事,也有快乐。

而开山,就是把山里红棵子都刨掉,灌木林地变成耕地,种玉米种谷子种荞麦。沙地里彩旗招展,社员们挥镐奋战,只消几天时间,山里红棵子就在沙地里所剩无几了。沙地的生态系统顷刻间失衡,沙斑鸡也难见踪影了。当然,种了几年庄稼后,耕地的沙化也就随之而来了。即便再种,也收获不了几粒粮食了。然而,还是要开垦,还是要种下去。没有别的选择,只有这样才能获得食物,获得生活所需的一切。于是,就陷入了滥垦乱种恶性循环的怪圈。

那个年代,灶口也总是吃不饱,柴火不够烧是常态。用树枝用秸秆当柴火未免奢侈了,更多的人家烧的是干牛粪饼和枯茅草。我小时候,冬天上学要背着粪筐,上学路上要捡牛粪饼,给学校烧炉子用。教室中间是个铁炉子,嚯嚯燃着,里边烧的就是干牛粪饼。当然,牛粪饼是不能直接点燃的,需要用底柴,那底柴往往就是枯茅草。炉筒子把烟排到室外,可筒节与筒节的衔接处总是有漏洞,一股一股的烟倒排进教室,呛得我们咳咳地咳嗽不止,咳出的痰是黑的,鼻孔里、口腔里也全是黑的。

放学路上,也不能空手归,也要捡牛粪饼。不过,这不是给学校的,而是给自己家里的。牛粪饼,并不臭,倒是有一种淡淡的草香。它实质就是牛胃消化过的草嘛!我熟悉那种气味,因为我的少年时代,浑身都弥漫那种气味。

搂茅草是个力气活儿。搂茅草的工具叫大耙。大耙上还带个奁子,是用柳条拧成的。搂满一耙子茅草,要装进奁子里,然后集中到一个山坳里,再用驴车运回家。我估计这种搂茅草的大耙肯定绝迹了,因为如今已经不需要去搂茅草弄柴火了。啪地打开开关,天然气蓝色的火苗就舔着锅底,烧饭炒菜尽由你了。

但是,当年那个大耙确实对生态造成了严重的破坏。大耙一般有九爪,搂耙时九爪抠到土里,搂了草叶草茎倒也无大碍,问题是草根也被耙爪抠出来了,导致的结果就是加速了沙地更严重的沙化。

而沙化又导致了人与自然关系的进一步恶化。

故乡何处是,忘了除非醉。历史,最壮怀激烈的一页,在1978年的某个黎明掀开。科尔沁沙地上,到处都是挥锨种树的身影。种树种树,没有抱怨和绝望,有的只是坚韧与抗争,灵魂与激情。别无选择,或许,种树是防风固沙,改善生态状况最有效的手段。

环境教育:生态问题催生了生态文学,但生态文学的使命是什么?

李青松:生态本身没有问题,是人的问题导致了生态的问题。生态文学是生态问题催生出来的一个文学门类,但它的使命却是为了消除生态问题。

环境教育:生态文学是一个年轻的文学形态,发展现状怎么样?

李青松:美国的生态文学值得我们研究。1789年,美国建国后,工业飞速发展,经济建设高歌猛进。然而,随着西部大开发和铁路的修建,美国的自然资源和生态环境也遭到了破坏。森林巨减,野牛濒临灭绝。19世纪50年代至20世纪20年代,美国社会兴起了一场声势浩大的自然保护运动。涌现出了一批生态文学作家,如:爱默生、梭罗、巴勒斯、缪尔、奥尔森、利奥波德、卡尔逊等。

写宁静写得最好的是梭罗(《瓦尔登湖》),写森林写得最好的是缪尔(《夏日走过山间》《我们的国家公园》),写鸟类写得最好的是巴勒斯(《醒来的森林》),写海洋写得最好的是卡尔逊(《海风下》《环绕我们的海洋》《海洋的边缘》),写荒野写得最好的是奥尔森(《低吟的荒野》)。

这些生态文学作家并非专业作家,而是某一领域的专家。他们就地取材,用文学随笔的形式,来抒写自然,抒写人与自然的关系,表达自己对生命,以及对自然的看法。他们的作品不是虚构的,不是道听途说的,不是编造的,也不是煞有介事采访来的,而是自己亲身经历的,甚至就是自己的日常工作状态和生活状态。所以,生态文学作品,带有文学性、科普性、知识性和趣味性就不难理解了。

在中国,生态文学已经成为一种独特的文学现象。

数一数,可以数出一个长串——梁衡《树梢上的中国》、何建明《那山那水》、刘醒龙《上上长江》、徐刚《守望家园》、彭程《心的方向,无穷无尽》、苇岸《大地上的事情》、冯秋子《塞上》、韩少功《山南水北》、姜戎《狼图腾》、郭雪波《大漠狼孩》、胡冬林《狐狸的微笑》、刘亮程《长成一棵大槐树》、哲夫《水土中国》、杨文丰《病盆景》、李乐明《这般花花草草有人恋》、周建新《老滩》、朱明东《塔头甸子》、饶欠林《华南虎SOS》等。这些作家用自己的作品,构筑了中国生态文学气象万千的图景。生态文学理论研究和评论也劲猛势强。如程虹、鲁枢元、李炳银、施战军、王必胜、丁晓原、李朝全、胡颖峰、李舫、刘青汉、刘琼、陆梅、黄风、王国平、程相占、杨海蒂、刘秀娟、邱振刚、王诺、王宁、魏建军、张鹏、刘浏等,对生态文学的研究和评论,或有专著,或有撰述,或有观点。

近年来,《人民文学》《中国作家》《北京文学》《绿叶》《文艺报》《文学报》《中国作家网》《中国自然资源报》《中国环境报》《鄱阳湖学刊》等报刊,也刊发了大量有影响的生态文学作品或研究文章,为繁荣生态文学创作起了重要助推作用。

环境教育:您认为,生态文学的发展,将对开展全民生态环境教育、建设美丽中国有什么促进作用?

李青松:生态文学对这个世界的畸变、扭曲和贪欲及堕落,是否能产生一点抑制作用,我无法给出答案。然而,可以肯定的是,尽管生态文学不能直接改变生态状况,而改变人们的思维和观念,甚至改变人们的生活方式则是完全可能的。从这个意义上说,生态文学的作用似乎又是巨大的。

环境教育:您对生态文学的发展有什么建议?

李青松:人与自然的关系经历了三个阶段:其一,改造自然;其二,修复自然;其三,改造自我。人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。怎样理解生命共同体呢?我的理解,不是你是你,我是我,不是我中有你,你中有我,而是你就是我,我就是你。

虽然人与自然是生命共同体,但尊重自然,就要保持一定距离。

卡帕说:“如果你拍的不够好,那说明你靠的不够近。”但是,我要说,尊重自然最真诚的态度不是作为,而是不作为,不去惊扰自然。距离是人类尊重自然,珍视野生动物的一种表现。人类在反思自身与自然的关系中,要不断地调整与自然的距离,调整自身的行为。

在BBC的行为规范中,有这样一条铁律:让你和你的摄像机及其同伴与拍摄主体保持足够的距离。或许,这条铁律对于生态文学作家同样是适用的。在采访创作的过程中,绝对不能对自然构成伤害。置身自然,我们留给自然的应该是“无痕”,而不是“伤口”和“疮疤”,甚至是罪恶。生态文学作家更要自律,节制自己的行为。

从生态的角度而言,人与自然不是排斥,不是分享。自然不是封闭的,因为,在今天这个时代,把自然封闭起来是不可能的。人与自然不是各有各自的空间。是共存——共享。人与自然的共存共荣,这个地球才是安全的。因此,保护的理念和行为必须根植于深厚的文化中。

相关链接:

李青松,生态文学作家,现任职国家林草局。1987年毕业于中国政法大学法律系。长期从事生态文学研究与创作,至今已发表生态文学作品三百余万字,出版专著十余部。主要代表作品有《智慧之翼》《粒粒饱满》《遥远的虎啸》《一种精神》《茶油时代》《大兴安岭时间》《开国林垦部长》《薇甘菊:外来物种入侵中国》等。曾获新中国六十年全国优秀中短篇报告文学奖、徐迟报告文学奖、呀诺达生态文学奖。中国作家协会报告文学委员会委员、中国报告文学学会理事、中国散文学会理事。第六届鲁迅文学奖评委。

载《环境教育》杂志2019年11月