王占黑《小花旦》:我和小说里的人,一直“在路上”

王占黑

今年疫情爆发后,从2月到4月,王占黑都一个人住在上海的租房里。如果能屏蔽新闻,那会是她当高中语文老师这几年最轻松的一段时光:每天上午上上网课,下午去小区逛逛,一日三餐都自己做,还不用切换上班和在家的状态。

等学期结束,她没有任何准备地选择了辞职。

常常有人问她是不是要准备全职写作了,但她觉得也不是这个意思。如果硬要说的话,可能是这样的心态:不确定自己未来想做什么,但明确自己不想做什么。比如三年教学下来,她不想继续原来的工作周期了,停下来休息一阵,如果人休息够了,钱又不够了,她可能重新出去上班。

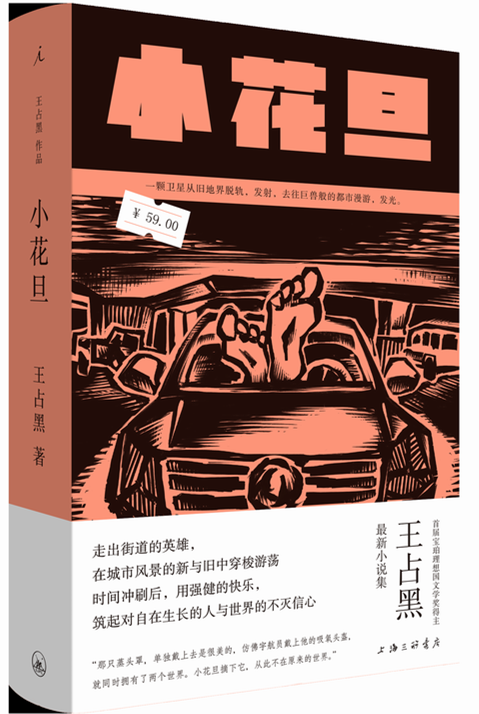

“自由职业也没有想象中那么容易,有时甚至会陷入一种自我剥削吧,不过现在从容多了。”近日,王占黑的第三本小说集《小花旦》由理想国出版,她就此接受澎湃新闻记者专访。

这是一本变化不小的新书,她既“走出了社区”,又“走出了童年”。在她自己看来,从《空响炮》到《街道江湖》再到《小花旦》,从25岁到30岁,最大的成长是可以作为独立的个体在一个大城市里生活了。

“或者从心理意义上看,我不再是那个从社区里来的小朋友了。我走出了社区的庇护,走出了自己那个文学世界里‘上一代’的庇护,我完全作为一个成年人在观察着,生活着。”

《小花旦》书封原型是王占黑在桥洞里拍的一张照片,一辆东风小汽车,一对光脚丫,一场安逸又快活的午觉。除了木刻封面,它还被做成了明信片夹在书里。

一直在往前追,想写更现在时的东西

就在采访这一天,王占黑突然发现隔壁邻居家门口贴上了一张《催缴租金告知函》,上面写着:乙方二房东XXX公司已拖欠房租数月,房屋内如有租客请在七日内搬走,否则甲方会跟警方以及物业方强制收房。

她一边赶紧拿手机拍下来,一边叹息不止:“这家人回来要伤心了。”

早在今年初,她就注意到租房平台“蛋壳”出了资金链问题,北京有租户因此被强制驱逐,她还把这一细节写进了最新的小说里。没想到一年快过去了,小说都写完了,这样的事居然还在延续。

“我也蛮担心自己的,虽然我是和房东直接签的。”环顾这个精心布置过的小家,东西很多,但一点也不乱。在只有四十平米的小天地里,处女座的王占黑总能给各种小东西找到合适的位置。她很烦搬家,电器和家具不说,就是那些从大学时期就开始攒下的小物件,也足够让她“大动干戈”。

她的小说往往来自她对某一社会现象的思考,比如《黑鱼的故事》就源于她目睹了“放生鱼被循环买卖”,尽管这个点在小说的最终呈现里只占了很小一部分。至于《去大润发》,虽然出现了免费班车、飞行棋等怀旧元素,但她并不想为怀旧而怀旧,而是希望借此探讨实体商超的生存现状。

“我觉得,我一直在往前追。”王占黑说,以前她写的东西,大家会觉得它们来自她的童年或者上个时代,但她一直希望加快脚步,能写更现在时的东西。“我也特别愿意去处理那种好像需要滞后一段时间才能够进入的内容。我最近写的小说,真的就有一种冲在现场的感觉。”

城市空间变化,一直是王占黑关心的话题。 王占黑 图

因为她对社会议题的关注,不止一个朋友问过:你为什么不去当记者呢?

她还真有一个和新闻学“擦肩而过”的经历。考上复旦后,她爸妈希望她能转去新闻系,她申请了,也成功了。但在转系的节骨眼上,她突然意识到这个决定不是她做的,是大人为她做的。她决定不去。

事后想想,这完全就是一个属于自己想长大的决定,跟想做什么没有关系,因为中文系毕业也可以当记者。至于后来没当,是一些经历和见闻,还有连轴转的周期让她觉得跑新闻不像写小说那么自由。“将来如果有机会,或许我会想当那种独立记者,自己出钱、定周期,然后去完成自己想做的选题。”

“不过我总觉得,想象也是介入社会的一种方式。”她最近写完的一个小说是关于快递员和年轻女性的情感故事,和《去大润发》一样,想以某种“言情”的方式切开陌生人之间的口子。但不知不觉地,疫情时代,物流罢工,中介跑路,社会行动者和劳动者之间“谁来拯救谁”、“如何拯救”……她所关注的议题纷纷冒了出来。

“小说给人的自由度很大,你可以越过很多社会身份带给人物的刻板印象去进入他的内心,同时也是一种自己找自己思考、讨论的方式。”

一个环卫工人在吃炒饭。 王占黑 图

年轻人与年长者,分别如何介入当下

细心的读者会发现,《小花旦》这本新书出现了更多年轻人。这群人在三十岁左右,“近几年不知道加过多少班,挨过多少骂,吃了多少外卖,又存下多少钱”。所谓“三十而立”,用小说人物李清水的话说,是“即将三十岁的自己站在北极点上,四下空阔,再也找不着北了。”

而再过大半年,王占黑也三十岁了。

尽管她极少在小说里点明时间,但读者不难从字里行间中捕捉到这就是一个同时代的人写的作品:在《潮间带》里,“我”常常碰到一位高手,头像是穿8号球衣的科比,定格在二OO六,湖人对太阳,经典绝杀;在《去大润发》里,驾驶员和乘客对话,一个说,只听人家拍手,美国人死了好,死了好。“我”就想,不管啥地方,死人有啥好?

王占黑坦白,这两处地方确实都是“没能克制住自己,讲了想讲的话”。

与此同时,“上一代人”也并没有在《小花旦》这个集子里消失。比如,《空响炮》里扎气球的瘸腿阿兴在《痴子》里回来了,他和同样有身体缺陷的嗡鼻头、美中组成“三人行”。他们的老小区要被拆了,阿兴决定即使是死也要抱着妈妈的照片死在老房子里。

《痴子》是这本新书里篇幅最长的一篇,涉及大约三十个人物,几乎每个人都有像阿兴那样“痴”的一面。一位师友评价这部小说很“满”,信息量太大了。

王占黑回头反思了一下,也意识到除了人物与情节,她想要放进去的东西实在太多了,包括旧楼拆迁、城市更新、残障人士的处境、亲子关系、都市情感等等话题。“所以这个小说很沉。就像是书放多了,书架板都快弯掉了。它可能不是一篇特别讨好的小说,但它对我特别重要。因为它在这本书里拉得最开,人物最密。我其实找到了很多可能。”

这个可能在于,她想让更多人意识到上一代人不是只有“文革”、集体生活、下岗潮、经商潮……就像阿兴他们三个,也会用微信、发表情包、打卡网红店、骑共享单车。“我写过很多‘上一代’,大家会觉得‘上一代’的故事就发生在上个时代,其实完全不是,上一代人完完全全就活在当下。我们以为已经过时的人,其实一直和我们生活在同一个时间维度。他们也不总是回忆过去,也会在公园里谈美国时政。”王占黑说,“比如从2010年到2020年,看起来六十岁到七十岁变化不大,但他们在这十年里也随着互联网世界发生变化。我很想写出大家认为已经落伍的一代人是如何与当下碰撞的。”

“我们以为已经过时的人,其实一直和我们生活在同一个时间维度。” 王占黑 图

如果能去看看大别墅,为什么不呢?

一定程度上,哪怕是收录近两年新作的《小花旦》,对于现在的王占黑也有些“滞后”了。

今年第一次见到王占黑是在八月,在上海国际饭店,她和作家孙甘露、主持人骆新有一场关于美食与城市记忆的对谈。在活动开始前,她一个人靠在饭店十五楼的窗台,向外东张西望。那时她还不清楚自己准备讲些什么,只是把这样的活动当成人间观察。她说,没去过的地方,没干过的事,她都想尝试一下。

经常有人问她:你是不是只喜欢逛老社区?

“如果能去看看大别墅,为什么不呢?”她几乎脱口而出,“我也很想知道富人是怎么过的呀。不是说你有老社区关怀,你就必然拒绝去看待消费主义或者更中产的东西。”

在她看来,很多人拒斥“二次元”,拒斥“体制内”,太激烈的拒斥可能源于厌恶,也可能源于害怕,这会给自己画一个越来越小的圈。“但如果有足够的自信,你完全可以打开自己,去体验各种各样的场景。因为大部分人的生活是相对封闭的,不像杨超越那样,今天打手游,明天就代言手游,能经历大起大落。我们能看到的和能走到的都特别有限,所以如果有机会,我肯定愿意到处看看。”

对于写作,她同样也是这样一种开放的心态,想试试非虚构,想试试长篇,想试试各种可能。已经出了三本小说集,外界对她是否会写长篇浮想联翩。她有想法,但是不急。

“我不是一个轻易开头的人,一旦开了头,就会把它写完。”她说,“准备”是一件特别重要的事。从具体操作来看,她要考虑最近有没有别的重要工作、要不要出差、身体吃不吃得消,心头有什么事。“通常只有准备好能全身心进入新小说了,我才可以开头。比起构思、提纲这些,我觉得更重要的是我做好准备了。”

在写作之外,她还希望自己尽可能是轻松的,快乐的:“我的大部分写作不是发泄,不是把生活的痛苦投射到作品中,但写小说的过程总归还是辛苦,我得承受住那个作品,承受住那份辛苦。那么写作之外的个人生活就不能那么辛苦啦。”

所以,关了电脑,她喜欢出门,喜欢在晴朗的日子里晒晒被子,喜欢自己心血来潮时做做好吃的,喜欢抱着她的毛绒朋友玩。“这是大智,英文名叫Ben。”她很认真地向朋友介绍说:“大智是我最好的朋友。他像天使一样,是个快乐的小胖子。”

除了大智,屋子里还有别的“小朋友”……这些毛绒公仔干干净净,还穿着衣服,戴着饰品。一问,那些浅蓝色T恤、圣诞围巾、针织帽子、彩珠链子,都是她从各路菜市场、旧货市场“淘”来的。

王占黑最好的朋友——大智

从“他们比我重要”,到“他们就是我们”

因为首届宝珀·理想国文学奖,“王占黑”这个名字从2018年秋天开始承载了公共讨论的意义。当时在颁奖台上,贾平凹拿着奖牌找不到领奖人,没想到叫“王占黑”的就是他身边那个瘦瘦的短发小姑娘。

在那之前,王占黑已在豆瓣上默默写了四五年。她很喜欢豆瓣,也喜欢当时“闷头写”的状态,尽管鲜有关注,但节奏是自己的,是踏实的。

“这个奖最大的意义是钱很多。当然,也是一个鼓励。”在上个月给华师大创意写作班做分享时,王占黑说到自己的生活并没有受到多少影响。她说每个写作者都有所谓的“抽屉时期”,有的人这一时期很长,但第一次从抽屉里掏出东西,就可以交出一份比较成熟的作品。“我的抽屉时期比较短,一开始拿出来的是比较学徒式的东西,现在也不太敢回头看。但也好,让大家一点点见证我的成长,见证我那些傻乎乎的地方。”

写完《空响炮》后,王占黑一度难以走出老社区里的下岗工人、“男保女超”,那时她想:“原因不在我,在故事里的人——他们比我重要得多。”

但到了第三本《小花旦》,有些变化是显而易见的。比如《潮间带》一开始想写的是一个属相不明、取向不明的神秘故人,但写着写着她发现这个人并没有被单独拎出来提及的必要,因为“大家都是普普通通地,缓慢地自我演变着”。

确实,新书固然写到了很多“边缘”:边缘的马路、边缘的小区、边缘的人。但即便是看上去一切如常的普通人,也可能有各种各样的“毛病”,或许是恐惧身处高楼,或许是害怕壁虎,或许是对下雨天异常敏感……就像豆瓣读者、编辑“伊夏”说得那样,《小花旦》依旧是写异色人群,但要细究异色,其实和你我也毫无两样。毕竟世上没有一种“标准人”,只要你贪嗔痴恨,恐怕多少都有点形貌乖张。

在具体写法上,王占黑还有一点变化:以前写人,她会急吼吼地把设想的一切摆出来。现在不是了,她选择让他们自己说话。她比以前更有耐心了。

比如声音细细尖尖的爷叔“小花旦”。在小说里,他离婚了,会去性少数群体聚集的场所,会穿着黑西装上台跳舞,会给自己取名“上海宝贝”。他看起来像是同性恋者,但真相是什么,王占黑说她也不知道。“他可能只是一个娘娘腔,一个异装癖,可能是只身来到上海后被一些人带进了这个群体,当然也有可能是同性恋。每个读者都可以去做自己的判断,但这个解释权是在这个人物自己手上的。”

又比如《潮间带》里的阿德,曾出现在“我”和母亲的生活里,后来默默地回归了自己的家庭,这背后的原因在小说里也是空白的。“这个阿姨到底是谁,其实不重要,因为她已经从一个年轻人变成了一个中年人。她活在自己的世界里,有自己的秘密,自己的尊严,我不再跑进去给她定性了。”

王占黑说,作为写作者,她以前掌控的东西太多了,哪怕自己不够了解,也要把这些那些都拿出来。“这也是一种成长吧,我在小说里不断地往后退,把更多的人物往前推。”看到自己这样的变化,她是满意的。

现实和虚构还能有的另一种关联

从2010年考上复旦大学中文系算起,王占黑来上海已经有十年了。

她喜欢在这座大城市里走来走去,手机相册里满是些“奇奇怪怪的东西”:气球、旧报纸、从共享单车上挪来坐垫的自行车,用矿泉水瓶结起的晒衣“龙门架”。即便坐在出租车里,她也总喜欢透过车窗往外看。车子上了高架,她会望向那些开了灯的楼房,想象里面住着什么样的人,过着什么样的生活,觉得很近又很远。辞职后,她在外面“瞎逛”的时间比上班时更多了。

王占黑手机相册里“用矿泉水瓶结起的晒衣 ‘龙门架’”

王占黑上街时,喜欢拍下各种毛绒玩具。摄影 王占黑

一开始她自己都没有发现,《小花旦》这个集子里的小说人物也在不停地走来走去:在《小花旦》里,“我”跟着绰号“小花旦”的爷叔去定海桥,去人民公园,去嘉兴路;在《去大润发》里,“我”与穿黑T的男子在货架中穿行;在《黑鱼的故事》里,阿三搬出新村,又回到新村;在《清水落大雨》里,李清水从家里冲出来,坐上城际巴士回到自己长大的地方;在《痴子》里,三个残疾人一起走过报亭、桥洞、网红餐厅、拆迁地;在《潮间带》里,“我”从城市到了镇上,重逢故人……他们和王占黑一样,总是“在路上”。

但更大的共性其实在于,他们都走出了老社区,在更广阔的城市空间里和自己对话,和时间对话。在《小花旦》之前,王占黑就很关心城市空间的问题,写出了一系列关于城市旧空间的小说,甚至被贴上了“老社区代言人”的标签。但在这一本中,她和她的人物走出来了,他们游走于城市的各个角落,打开人与人的关系,解开自我与时间的秘密。

11月27日,《小花旦》在上海的第一场新书分享会在建筑书店“群岛”举行。在一个关心城市空间的空间探讨新书似乎也别有深意。活动现场上,评论家、《上海文化》副主编张定浩说,从八十年代开始,几乎每个中国小说家都想塑造自己的文学领地或者景观社会,但这一空间里的人往往是被空间塑造的,是有符号性的,但王占黑这里没有。“她的小说从不愿固化地名,因为空间都是属人的,人在哪里,空间就在哪里。每个人都携带并且创造着自己的空间,这空间又不是固定不变的,而是不断和他人的空间,和自我过去的空间交融在一起。在这样的空间里,人不再是被动地符号性地被生活或历史驱赶向前,他们有自己独特的欢乐天真,独特的时间与空间。”

11月27日,《小花旦》在上海的第一场新书分享会在建筑书店“群岛”举行。从左至右:btr、王占黑、张定浩、顾湘。 Nek 图

还有读者注意到,“定海桥”这个地方在王占黑的《小花旦》里第一次出现了。她本身是上海定海桥互助社的一员,社员们会去做各种各样事情。但她一向很少谈及这件事,不想因为自己有了一些公共话语权就遮住了互助社更重要的存在。

回到那个出现了“定海桥”的故事,“我”被“小花旦”带去定海桥——它比学校更偏僻,一点都不像上海,电视里没有这样的上海,世博会海报里也没有。再后来,两人去了更远方的马路,走得越多,越发现很多地方是去一次少一次的。为了看到更多即将消失的地方,他们甚至想快点跑起来。

很多读者好奇,现实生活中是否真的有“小花旦”这样一个爷叔,能带着王占黑到处看上海。但这个人物是她虚构出来的,非要说和现实生活有什么联系的话,就是她向认识的一个人借了“小花旦”这个绰号。

而比起“现实如何成为素材”,《小花旦》更有意思的点在于“虚构回馈了现实”,或者说小说反而成为了对现实更真实的确认。在小说里,“小花旦”在城市行走中拍下了无数个早已被人们遗忘的世博会吉祥物——海宝。而在小说外,王占黑在豆瓣发起了“全球寻找海宝大赛”,目前已收到了六百多个不同的投稿。那些海宝在墙壁、灯柱、电梯口、环卫车、小店的玻璃板、公共厕所的纸盒上……后来这甚至成为了一个全开放的命题,有人发来了一种叫海宝的电动车,几家叫海宝的海鲜馆子,还有被误认的过气饮料巨星酷儿和海绵宝宝。

评论家、华东师范大学教授黄平将《小花旦》这个四万字的中篇视为王占黑真正意义上的成熟作品,也是近年的中短篇佳作。而对王占黑而言,《小花旦》之所以意义非常,是她确信自己会写小说了。而且她知道,现实和虚构还可以发生另一种关联。

王占黑在豆瓣发起了“全球寻找海宝大赛”

《小花旦》由理想国新近出版

- 陈鹏:90后,到底出了什么问题?[2022-02-05]