《记得当时年纪小》:七旬蔡皋画童年

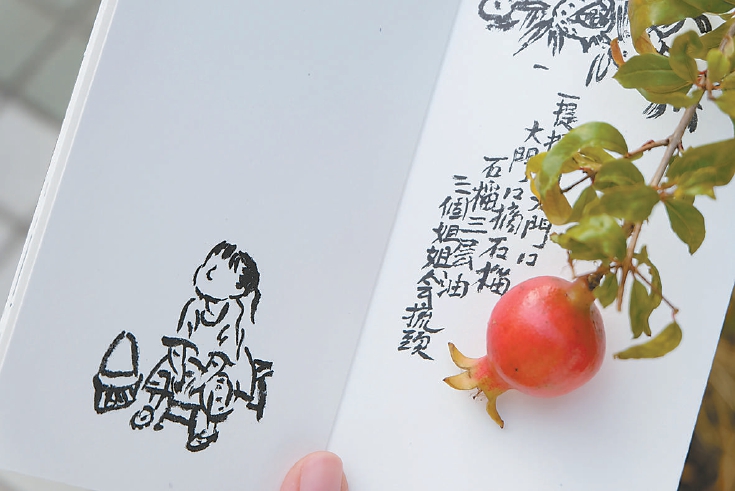

74岁艺术家蔡皋的经折装绘本《记得当时年纪小》,一套六本的盈掌小书,在她的书橱里沉睡了十多年的作品,终于面世了。

蔡皋是谁?她是中国绘本的拓荒者。早在上世纪八九十年代,国内的大众读者还不知“绘本”为何物,在湖南少年儿童出版社做编辑的蔡皋就是将日本绘本之父松居直的经典绘本介绍给中国的编辑之一。1993年,蔡皋创作的绘本《荒园狐精》获得第14届布拉迪斯拉伐国际儿童图书展“金苹果奖”,成为获此殊荣的第一个中国画家。2001年,在松居直先生鼓励下,蔡皋画了绘本《桃花源的故事》的插画。后来,这些插图收入了日本国文教科书。

从湖南少年儿童出版社退休后,她画了《花木兰》《孟姜女》《火城》……蔡皋为孩子画了一辈子。她说,她所做的是守望童年的工作,但愿这些绘本像一条条小船,划到那边去,被小孩子看到,然后去穷其究竟,像追寻桃花源那样,跟图画书一起成长。

蔡皋的绘本不只是“儿童的”,还有着让“大人”共鸣的情感与思考。当蔡皋回溯与文学、与艺术的因缘,总绕不过老长沙的童年岁月。十几年来,这些记录了童年旧事的册页,画满了生活片段和自然笔记的本子,留存着风物之美的画册,躺在蔡皋的书橱里,留着给自己和亲友把玩,有缘得见的人都忍不住赞叹“好美”,却一直不曾出版。直到现在,这些沉睡许久的作品结集成《记得当时年纪小》,与读者见面。

有人问蔡皋:“您的作品在国外很被认可,在国内却市场不大乐观,您怎么看?”

她说:“俗话说‘一蔸雨水一蔸禾’,每个人头顶上都有一块天,都会有雨水的滋润。人心对好的东西总会有感觉,作品不会着急,我也不会着急。好东西是不怕寂寞的。”

为什么要画《记得当时年纪小 》?为什么书里有这么多的留白?我们请蔡皋来作答。

一代人的记忆 又带给下一代人

《记得当时年纪小》这套小册页里,《底色》是回忆旧时光,《月亮粑粑》和《月亮走,我也走》画了老长沙童谣,《好风轻轻》《我们的故事》和《记得》也都与童年有关。为什么把童年作为这套书的主题?因为童年对我来说,起了很好的影响。而且,我认为外婆给我的,是最好的一种教育方法,不教而教,我觉得那是最高境界。外婆她对教育方法懵然不知,大概也是传统文化渗透到她的血液里面去了。我外婆喜欢听故事,也喜欢戏曲,她的文化是自己扫盲的,自己拿书去学的。她是个佛教徒,又善良又能干又漂亮,在我的眼里,她是个好外婆的形象,我喜欢她。她做事情,我就喜欢跟她做,她也喜欢我跟她,这些我在《底色》里面也都写了。在我的记忆里,外婆和妈妈爸爸的故事都很清晰的,你要我背童谣,我可以从我的第一首歌唱起,一唱到底。

我小时候还喜欢做风筝、放风筝。我们家买不起那种华丽的风筝嘛,自己做的都是那种一个方块俩尾巴,很简易的。画《火城》的时候,里面也有人放风筝,在那个城墙的尽头那边,空阔的地方,放风筝是最好的。河边有很宽阔的地方,也可以放风筝,在公园里也很好。这都是童年与风筝有关的记忆,所以我觉得童年有风筝是挺好的。后来在我家里,是我先生做,我来画。他会剥那个竹子,剥得很匀(那个是要功夫的),把它编成骨架(他的手工很好,学过木工嘛)。他做骨架,我们糊宣纸,画燕子风筝。我喜欢画燕子风筝、蝴蝶风筝这两种,其乐无穷。我的儿子怀念这些,他说,幸好爸爸给我做过风筝,我的童年有风筝。听他这么说的时候,我也很感动。他还记得爸爸带他出去看龙舟,这也是我们小时候喜欢过的,一代人的童年记忆,又带给下一代人的童年,几代人的童年凝聚在一块儿了,这是很温暖的回忆。童年的类似风筝的回忆,我就都画在册页里面了。

留白的地方 心花会打开

在我的这些作品里有大片的留白,我很迷“留白”这种形式。

我就是认“空”,它有一种无限的感觉。你看天空,是不是感觉到无限?仰望到那种银白色的天空,就觉得无限都躲在它的后面。蓝天也是一种“空”,但白色的“空”,是中国人最能领会的。中国的传统文化里面,都是注重留白的。

中国的文学作品的留白太漂亮了!我喜欢看《红楼梦》,曹雪芹写黛玉和湘云写诗,那里面空间好大哟:“寒塘渡鹤影,冷月葬诗魂。”寒塘鹤影是湘云,冷月诗魂是黛玉。这里面包含有很丰富的东西在里面。黛玉小小年纪就说这样的话,其寿不永,她是个好胜的人,是用生命来对的这句诗。这个领会,在我那个年龄阶段得到,觉得心惊肉跳。那时我年龄尚小,我妈妈不肯让我看《红楼梦》,她说里面消极的东西多了。那个时候我是初中生,跨过了年龄界限再去读曹雪芹,而且愿意读那些脂砚斋的点评,我觉得那些点评写得非常好的。我高中还喜欢看俞平伯研究《红楼梦》的文章。童年播的一个种,总是会去找,不满足。

我外婆说:“种莲子,开荷花,莫种籽,到老家。”我就想,为什么啊?为什么“莫种籽,到老家”呢?还有,为什么“点点墨,莫开拆,莫等对山黄狗子晓得”?你到家乡去种一颗莲子,你都不要告诉别人,为什么?这样的语言,就是有它神秘的地方,这就是留白处,语言不讲尽。过了很多年我才知道,这里面很世故的,有保护的意思:有很多好事很难成,你播的即便是莲子,搞得不好,就被狗扒了去了。记得以前我种牵牛,种爬壁虎,到处都种,总有几个老头老太太劝我把它拔掉。他们不懂我为什么要种,也不喜欢看到杂草;也可能是不喜欢蚊子,怕里面有很多虫子。但是我种在现在这边,这边的人就都喜欢,都让我种,所以这事是分人的。这个“喜欢”是不必说的,没有道理,心里存这样“喜欢”的人,我觉得是很可宝贵的。

我觉得,谈到生活品质的话,它不是智力上的东西,它一定是心灵上的东西,中国文化最好的东西都是关乎心灵的。我对“人之所以为人”这样的事情感兴趣一辈子,而不是不断的知识更新更替,否则永远是往外面追,而不是往内看。

在我的笔记里,有一篇画了一把钥匙。“听说一把钥匙能开所有的锁,那是什么样的钥匙呢?”我是这么问的,我还没有回答,我还在找。首先,有万能的钥匙吗?它能开所有的锁吗?能解决所有的人生问题吗?有没有这样奇异的锁啊,就像芝麻开门一样,一重重门都为你打开了?我给自己提这一类型的问题,这也是留白。我觉得,这样的留白让人觉得美好,有一种空灵的感觉,想象空间有扩张,有开放性。留白的地方有一种宁静、平和、获得心灵安宁的感觉,这个时候,心花就会打开。狂风来了,它怎么打开?留白的好处就是有这种开放性。

中国人喜欢留白,留白是美的,没有比白颜色更纯洁的,有如童心,你不敢在这上头掉一滴墨水,或者随便画上一笔。我只能很谦卑地在底下画一条线。我对线也是很感兴趣的。我画风筝的画,就是因为想要有延伸。一条线是最简单不过的了,中国文化里面的“中庸”,在我看来就是一条线。从天上掉下来垂直的一条线,它叫“中庸”。我在笔记里面写过,在紫藤花底下,有一片小小的树叶子,被一根线吊起来(肯定是蜘蛛的线),吊在紫藤花底下,在风里面悠悠地晃。这个线这么细小,一头是极小极小的树叶,另一头是蜘蛛在吐丝。郭沫若说春蚕吐丝是诗人在作诗,那我觉得蜘蛛也是吐丝的,它也是诗人。特别是我看过《夏洛的网》之后,我对蜘蛛更没有反感,我觉得它很可爱,蛛网特别漂亮,蛛网上的线也是特别打动人的。我对线的东西比较敏感。所以,我的画里,风筝有寄托,它的另一边有人拉,有人在寻找。我在书里面有一段话,也是写这个:“我们都对线感兴趣”。我的姨妈,八十几岁的时候给我背过一首写有风筝的诗:“不能经细雨微风之苦。”哎呀,我觉得好感动的,而且她背诗的神情,就好像回到了她的少女时代。她整个地把它背出来,我记在了我的本子里。这些文学的留白,绘画的留白,想象的留白,好像一首诗歌的韵味。

人生也要很多留白,不用去填满它,一天到晚这事那事太多,没有余地,这不好。要有遐想的空间,要有时间去天马行空,要有时间关心自己。回到内心,是最好的。所以我做那些笔记,都是希望这些给我有余地,不要一味地向外去追求。物质化不是标准,物质是为了吃饭活着,但活着只是为了吃饭吗?人还是要往更高一点。

蔡皋口述 武霖整理