“祖国之爱”·时间·空间:东北作家群再考察

对东北作家群这个文学史概念的阐释,无法绕开“民族”这个关键词。鲁迅和胡风二人的权威评论奠定了用民族意识去解释东北作家作品的基调,促成了东北作家在上海文坛的成名,但也使得他们被动地成为左翼文学转向反帝抗日文学的例证,乃至其后“国防文学”和“民族革命战争的大众文学”论争双方争夺的战场,不过这种看法却忽视了东北作家创作中主动建构民族意识的一面。质言之,笔者相信不是鲁迅、胡风以先验的民族观念来发现东北作家的创作特质,而是东北作家通过流亡作品所营筑的特异的时空感,使广大读者共情于“祖国之爱”,并使得事关存亡的危机感升腾为民族共识,由此,文学抗战叙事正式拉开大幕。

1936年《光明》第1卷第7号附录《东北作家近作集》,封面图标由东北地图和918数字组成

一

流动的概念与现代性密切相关,齐格蒙特·鲍曼在《流动的现代性》中对此有深入讨论。他根据流体不固定、轻灵、非结构化等特性,在时间意义上将“流动”视作现代性的标志[1]。流动性也是文学研究的新方向,流动性与文学相互作用:一方面,流动性技术变革及其引生的空间感受影响了叙事结构和文学类型的衍变;另一方面,文学作为流动性的表征见证了流动性变迁,揭露流动性政治,参与流动性实践[2]。因此,通过对流动性的思考,能打开重新理解抗战时期的中国和中国文学的路径。从“九一八”事变起,大批军政部门、行政机关、教育和文化界人士,以及普通民众纷纷逃离东北沦陷区,持续地、有规律地越过山海关奔赴内地。由此出现了跨域流动的新形式,即因部分领土被殖民侵略而引发的境内流亡。对因生存和创作空间被侵占而被迫去往关内的东北作家来说,流动开启了他们跨越边界、建立关系性的探索;同时关联着伪满统治下的生活记忆,迁徙中的旅行体验,以及在祖国获得的“新生”之感,为新的思想意识和文学表现的发生提供了契机。

当东北作家流徙关内,在平津、青岛、上海等地被问到是谁、从哪里来的时候,祖国意识和民族意识开始在东北流亡者身上萌生。萧军在记录与萧红从哈尔滨流亡青岛旅途经历的散文《大连丸上》中,再现了祖国观念的生成时刻:在大连登船时,面对警察的质询,“二萧”给予“我是‘满洲’人”的回复,而等到离开东北抵达青岛下船时,他们梦幻般地获得了祖国意识及心灵的救赎和复活。“第二天当我们第一眼看到青岛青青的山角时,我们的心才又从冻结里蠕活过来。‘啊!祖国!’我们梦一般的这样叫了!”[3]除了纪实性文字,相似的表述也出现在小说《樱花》中。在伪满被捕的父亲回到祖国与女儿团聚,对他们而言,祖国具有神奇的魅力:“就是太阳在祖国里也是新鲜的!在新鲜的太阳下面随处可以看到祖国的旗……祖国的同胞……”[4]东北流亡者将去往祖国想象为“归来”的航程,从未抵达的陌生空间具有了情感性的归属意义。因此,从东北到关内的跨域行为,对东北作家来说是作为创造特殊意义的任务而存在的,他们向内发现了“故乡”,向外召唤了“祖国”和“民族”。

“祖国”所指涉的含义、实体和情感有着很长的历史谱系,同是具有跨域流动经历的鲁迅、郁达夫等新文学作家,他们在现代异国获得了反观性视野,希望通过启蒙民众来改造自己的民族。譬如小说《沉沦》的结尾,在“我”与祖国的对话中祖国只是假托,因个人诉求无法实现,进而转嫁为对国家落后的怨恨。与之不同的是,东北作家笔下的祖国形象从被改造的对象转变为具有凝聚力的政治主体,并由此激发起民众的热爱和牺牲精神。1935年东北流亡学生的诗作《祖国》直白地表现了这一点:“祖国呀!!/我愿为你:——/流尽了我那一腔热血,/染红了辽沙!/淹没了倭家!!”[5]无论是萧军、萧红书写抗日主题的《生死场》《八月的乡村》,还是舒群《没有祖国的孩子》、罗烽《祖国的海岸》、孙陵《祖国》、白朗《祖国正期待着你》,此类直接以“祖国”为题的作品,都能从中概括出“祖国之爱”的情感模式。

值得注意的是“祖国之爱”的产生和接受过程。萧红的《生死场》是典型的流动性文本,小说的前两章曾以《麦场》为名发表在伪满洲国刊物《国际协报》上,剩下的部分在青岛写完,全书在上海出版。文本创作和接受语境的变化使得《生死场》前后两部分存在意义滑动,在伪满洲国的文化环境中,缺少抗日文学产生的土壤,《麦场》表现了东北乡村的日常生活。有研究者指出《生死场》后半部分的调整适应了上海文坛的具体需求,“这是一种‘危机时刻’的阅读方式,现实语境对创作与阅读两端都发挥着至关重要的影响”[6]。还需要强调的是,正因为离开东北来到青岛和上海,东北作家才更有可能在文本中建构起民族意识的发生场景。小说前半部分《麦场》芜杂地呈现了阶级、性别、城乡等多重话语,但《生死场》后半部分则集中地成为民族“觉醒底最初的阶段” [7]的真实记录。文本通过村民的“宣誓”场景,重现了民族精神觉醒和国族身份确认的现场,村民们开始意识到,“我是中国人!……我要中国旗子,我不当亡国奴”,“今天……我们去敢死……决定了……就是把我们的脑袋挂满了整个村子所有的树梢也情愿”[8]。由此,《生死场》前半部分所述民众在长期生生死死中积压的仇恨和力量,汇聚成本能的反抗,萧红将这股模糊的、屈辱的、被损害的力量引向具体可感的民族认同。在东北作家看来,“那些原始的野生的力,表现在这个当儿,反而更能看出我们这个民族所蕴蓄的力”[9]。这些原始力的积淀,成为民族反抗力量的最初来源。同为流动文本,萧军的《八月的乡村》在“为死者祭”的仪式性情景中也描绘了爱国意识和革命思想的源起过程,并通过义勇军铁柱的演说动员民众反帝抗日。东北作家的战时流动,使他们产生了“祖国之爱”的新情感,并通过书写实践将其以高度鲜明和凝聚的方式带入关内文坛。

1935年奴隶社出版的萧红《生死场》和萧军《八月的乡村》

《生死场》《八月的乡村》等作品以东北沦陷的切身之痛呼唤全民族的反抗,在此双向互动中,既确认了东北自身的祖国归属,也在读者意识中创造出共鸣的情感结构。《生死场》中的誓言,《八月的乡村》中的演讲,除文本内的听众之外,还拟想了更大的听者群,即上海以至全国的读者。演讲者通过叙述语气和声音质量的调节,“声音不响亮”——“声音又放低了”——“声音断下来”——“最后他扩大了喉咙,近乎嘶鸣”[10],来保证和扩大演说的效果。“声音震荡着气流,震荡着围墙外面的树林,深深地,深深地向四围山谷里去消没……”[11]演说者的声音如水波一样向外传递的过程也是情绪扩散的具体象征。由此,每一位读者都能强烈地感知到小说中人物所传达的情绪和抗争精神,他们开始切实地意识到东北的沦陷是我族我土被侵害。在此意义上,阅读的过程也成为民族情感习得的过程,《生死场》被当时评论者看作“全体中国人所当必读的教科书”[12],从侧面证实了这一点。

通过下面这段文字,可以进一步探究关内读者如何经由对东北作家作品的接受激发起共同感的:

(《东北作家近作集》)虽然只小小的一册,只收了八个作家的作品,但是我们已经够受了,我们的热血给沸腾起了,我们的怒火给燃烧起了。……我们也不必辨明白那是否是由于那种的事态使然;或是由于作者的表现的力量……总之,我们是渴望着这种民族的粮食,我们需要着这种精神上情绪上的刺战的国难的歌声,它把我们从沉寂的灰暗的角落里拉出……我们是仿佛和前线的战士们一同在歌唱,一同在抗战。[13]

读者经由阅读《东北作家近作集》,搅动起了他们愤怒、仇恨的情绪,激荡起反抗的热血,借助仿佛与前线战士一同歌唱、一同抗战的想象,自觉地加入其中。对他们来说,最具吸引力的是在强烈的共情状态中,唤醒自身的抵抗意志,因此这本作品集被看作“民族的粮食”,读者们愿意与作品中的人物一起为中华民族奋斗。在很大程度上,《东北作家近作集》的意义在于文本所具有的冲击性和感染力,能够调动起读者的代入感。东北作家们被上海文坛接纳,并迅速成为抗战文学的先声和旗帜,一方面,正如当时文学界所指认的那样,他们带来了真实的沦陷区的东北之声[14];更深层的意义是,东北作家作品催生了因抵抗侵略而从中国大地上生长出来的聚焦为反帝抗日的爱国热情。

东北作家群蜚声文坛后,在上海出现了一阵“祖国热”。1936年《光明》杂志刊登了何家槐翻译的托尔斯泰的《我的祖国》,向读者推介苏联文学家对祖国的认识。1936年9月,中国旅行剧团编排了法国剧作家萨都的历史剧《祖国》,在上海卡尔登剧院上演,轰动一时[15]。“据陈绵博士说。在他翻译《祖国》这个剧本的时候。他心里想着的却是一己的祖国。”[16]看戏的观众很容易联想到沦陷的东北,“我们只准为佛拉芒喊祖国万岁,却不能为我们自己的国家说一句——‘××是我们的领土’”[17]。1937年,冯友兰的演讲《教青年认识祖国》[18]引发广泛关注,他强调当下爱国教育的重要性并提出使青年了解祖国的具体方法。此股热潮,在塑造新的表现对象和情感形式的同时,也使得爱国主义广泛传播。在东北与祖国的链接中,除了以情感直接表达的方式记录国家民族意识的发生之外,东北作家还创造了民族情感得以产生的时间感和空间感。

1936年《中华》杂志第46期刊登的《祖国》剧照

二

“九一八”事变爆发、东北沦陷的影响不只是地理意义上的领土危机,中国人理解自身和世界的方式也随之发生了变化,“民族”“国家”成为与每一位国人休戚相关的词汇[19]。1931年9月26日《大公报》上发表的《“国家”的认识》,在“九一八”事变后迅疾地向读者介绍国家的性质、定义、构成要素,并表示“那是无可讳言的,从来国人对于国家的观念之模糊,亦是造成此刻恶果的远因。故此我们目下应该有一个明晰而深刻的国家概念在脑筋中,这是我们在这次‘大教训’里,用莫大的代价换来的收获”[20]。《“九一八”与中华民族复兴运动》一文中称中华民族的复兴运动应在日本侵略最险恶的时候向前迈进,民族复兴在“九一八以后,为完成时期”[21]。从“九一八”事变始,“中华民族”成为最能团结国人的时代词汇,以“中华民族复兴”理念和话语为代表的整体观得到了加强和深化[22]。

“九一八”作为重要的时间节点,改变了此前无差别的时间认知。具体的表现形式是在通行的民国纪年的基础上,叠加了一种意义深远的计时方式,即围绕着“九一八”周年纪念出现的“九一八纪年”。如关心东北问题的傅斯年在1932年发表的《“九一八”一年了!》,茅盾的《九一八周年》,胡适《九一八的第三周年纪念告全国的青年》等。以“九一八”爆发为原点时间的计时方式在东北作家群出场后,得到更广泛的运用和发扬,成为“勿忘东北”“抗战到底”的标志。罗烽的《五年了!!!——纪念我们惨痛的九月,并致故乡的善忍的朋友们》、舒群《在夜深——纪念“九一八”五周年》、罗荪《写纪念文章——九一八的七周年》,都反映了东北作家此种新的时间处理形式。当时各报刊纷纷出版“九一八”特辑,如1938年9月18日《大公报》的“九一八”七周年纪念刊就以东北作家为中心展开,其中《东北人的声音》是该报记者在“九一八”七周年之际对于毅夫、关梦觉、阎宝航等流亡关内的东北文化界人士的访谈记录,《东北作家近影》报告了“二萧”、孟十还、高兰等东北作家的行迹,同期还刊载了舒群《七年祭》、黑丁《遥远的大地》等东北作家为“九一八”撰写的纪念文章。“九一八”计时法显影了中国人的时间感受和时代共识的根本转变,同时,经过社会各界开展的“九一八”纪念活动的宣传作用,加之东北作家作品的强化和散布,逐渐内化为全民族的心理事件和情感机制。

1938年9月18日《大公报》(汉口)第五版

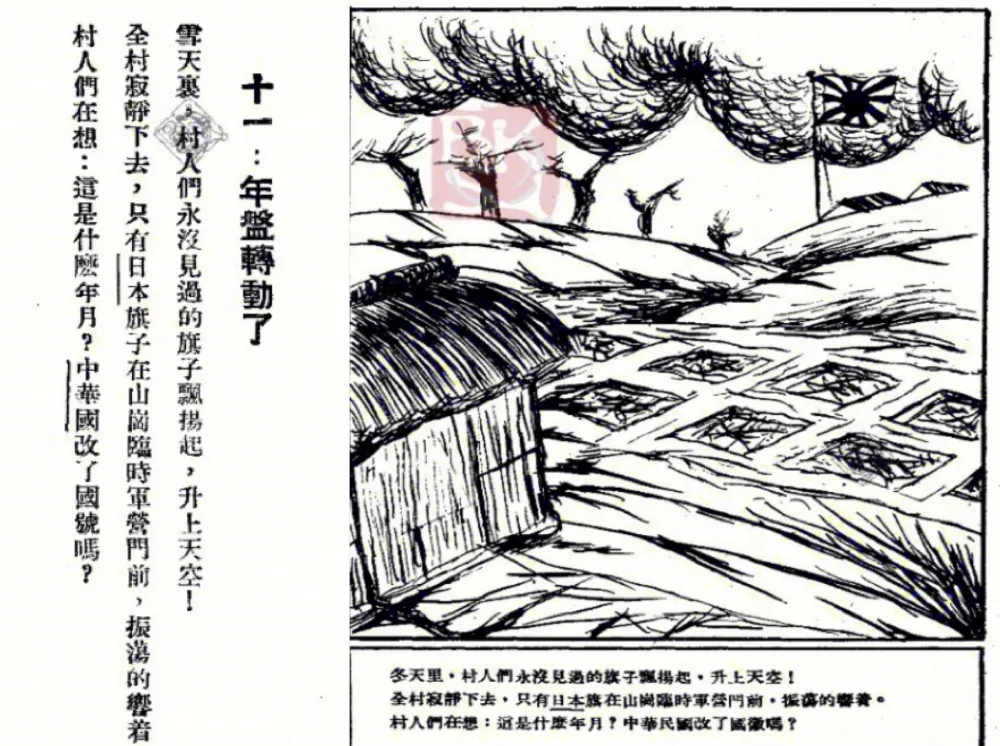

《生死场》作为表现民族情感发生时刻的标志性文本,“时间”是理解它的钥匙。小说前九章描写四季循环的乡村生活片段,后六章讲述村民的反抗故事,将在内容和写法上存在差异的前后两部分连接起来的是文本中的时间设置。从《麦场》到《生死场》,作者增加了“十年”这一时间维度,将小说的两个部分分属于伪满洲国建立前后,并以“年盘转动”表征“新时间”的开始。“年盘转动”之前,是以麦田、菜地的生长、收割为中心的自然循环时间。文本以夏天割麦季开篇,“黄色的,近黄色的,麦地只留下短短的根苗”;小说的前半部分结束在夏季把麦子送上麦场,“这相同平常的六月,这又是去年割麦的时节”[23]。小说后半部分中静止的时间被打破了:“今日的日子还不如昨日。洼地没人种,上岗那些往日的麦田荒乱在那里”;“亡国了!麦地也不能种了,鸡犬也要死净”;“往日自己的麦田而今丧尽在炮火下,在日本兵的足下必定不能够再长起来”[24]。麦地不再枯荣,四季轮转停滞,旧时间走向终结,新时间开始了。在过渡性章节《年盘转动了》中,作者写道:“村人们在想:这是什么年月?中华国改了国号吗?”[25]在此可以明晰民众思想的转变轨迹,首先是感知到时间的变化,随之产生了对于“中华国”的身份确认,民族危机就与时间感受的变动联系了起来,也开启了文本后半部分义勇军抗日与民族精神觉醒的叙事。《生死场》以“年盘转动”召唤出的“新时间”,是以“九一八”事变爆发为起始,以未来某一天抗战胜利、赶走日本侵略者为终点,重新组织和计算的时间。此前《麦场》的空间故事获得了时间意义,十年乃至更久以前村庄的生死轮回成为“新时间”之前积蓄反抗力量的过去,愚夫愚妇们的苦难作为一种原始力量,因其为了民族国家爆发而重获价值。在崭新的时间中,乡间与侵略者“正相反的势力也增长着”,“救国的日子就要来到”,村人开始“知道自己是中国人”[26]。小说后半部分围绕着村民们参加抗日斗争、经历失败,再重建起反抗的力量展开。整部小说以村民不再过夏天的五月节,而是去城里参加队伍收结:

五月节,晴明的青空。老赵三看这不像个五月节样:麦子没长起来,嗅不到麦香,家家门前没挂纸葫芦,他想这一切是变了!变得这样速!(中略)

李青山的身子经过他,他扮成“小工”模样,赤足卷起裤口,他说给赵三:

“我走了!城里有人候着,我就要去……”

青山没提到五月节。[27]

在此意义上,“麦场”真正地成为了“生死场”。东北作家对“新时间”的感知和表现,唤起了祖国读者的时空感和民族感,“哈尔滨的村庄,对于我们南方人是生疏的,但也是最被我们所关心的。因为,那里的村庄,本来也是我国的领土,其中的人民,也可算是我们的‘同胞’”[28]。国人开始意识到东北是我们的一部分,东北的疼痛是整体民族中每个人都能体察到的疼痛。

左侧为《生死场》第十一章《年盘转动了》;右侧为1939年上海华盛顿出版公司出版的由张鸿飞绘制的图画版《生死场》的相关内容,图中近景为荒芜的麦田,远景为侵略者的旗子

镶嵌在线性时间中的这样一段有起点有终点的“新时间”,或称之为“九一八时间”,并非单纯的物理时间,而是融合了对东北沦陷的震惊和痛心、民族的荣辱与未来等复杂语义,成为反复唤醒民众共同记忆、感受和情绪的聚合性力量。另一方面,时间划分的变化,实际上是如何叙述历史和认识现实方式的变革。“九一八”作为国难的发生时间,也成为民族意识重新确立的起点,中华民族被叙述成从沉睡中醒来,并将过去所有事件重新置入与排序,宣告进入民族复兴崛起的新阶段。

新的计时方式和时间感知的背后是民族话语占有时间的过程,“新时间”如何具体地表现出来?又在其中产生出了怎样的民族意识?东北作家是“新时间”的见证者和记录者。罗烽将“九一八时间”看作民族“伟大的纪念碑”竖立的时间,“记住:/这伟大的纪念碑,/记住:/是九月十八日建立起来”[29]。“新时间”成为白朗个人思想的转捩点:“我感谢这次事变,是它从昏愦中把我拔救出来!”[30]此外,“从东北来”也为“九一八时间”增加了多重相互关联的意涵。“九一八时间”是故乡失落、流亡祖国的时间,穆木天称自己像吉卜赛人一样,“七年的流亡/使我走遍了/祖国的海岸线!”[31]白黑作诗《十年的日子》:“十年的日子真长,/它使孩子变大。/大人变老,/老人变的不能活了。/流浪人,/测量过没有,/它有多深多长。”[32]对于以抗战胜利、“打回老家去”为终点的东北流亡者来说,更重要的是由“九一八”所开启的抗战时间。流浪、思乡成为东北作家的创作底色,在“新时间”中进一步转化为抵抗的徽章和坚决抗战到底的决心。石光慨叹:“我们在艰苦奋斗中,已经九年了。”[33]萧红在《寄东北流亡者》中呼吁沦落异地的东北同胞为失去的土地而努力。“等待了七年的同胞们,单纯的心急是没用的,感情的焦燥不但无价值,而常常是理智的降低。要把急切的心情放在工作的表现上才对。我们的位置就是永远站在别人的前边的那个位置。我们是应该第一个打开了门而是最末走进去的人。” [34]

三

从“九一八时间”所蕴含的新时间感出发,可以更好地理解东北作家的空间表现。现有研究中对于东北作家群地方性书写的论述,或从抗日文学的角度赞扬东北作家的先锋作用,或在乡土文学的脉络中将其归入描写东北农村题材的“怀乡文学”。以上分类确实构成了对东北作家群创作样态的基本认识,但是也将其割裂成抗战和乡土两个面向,无法描述东北叙事的总体性。实际上,在东北作家的创作中,即便是不直接与抗战、民族革命相关的故乡回忆文本中,也搭建起故乡与祖国的情感连带。此外,有研究者指出,20世纪40年代老舍、沙汀等国统区作家在小说创作中普遍地增强了地域色彩,以地方性的风俗、文化积淀来塑造、表征民族形象和民族精神[35]。与之不同的是,东北作家所开创的新空间既不是在丰富地域文学多样性的意义上增加了一个地理空间,也不是将地方性特征当作实现文艺大众化、民族化的材料和手段,而是在故乡叙事中,营造出了一种民族共同体意识得以产生的空间关系与空间感知方式。

萨义德认为反帝抵抗运动文学的突出特质在于地理因素的首要性。“在反帝者看来,外在边缘地带的我们家园的空间被外来人为了他们自己的目的而占用了,因此必须找出、划出、创造或者发现第三个自然,不是远古的、史前的,而是产生于当前被剥夺的一切之中。因此就产生了一些关于地理的作品。”[36]面对东北土地的沦陷,中国知识分子首先表现出对失去土地的想象性恢复和争夺。如果关注到20世纪30年代学术界兴起的边疆研究思潮,或许更能深入地理解这种恢复与东北地方叙事之间的关联。“九一八”事变后,边疆问题备受关注。1931年傅斯年等人撰写《东北史纲》,从史地角度肯定东北有史以来就是中国的一部分,称“东北之为中国,在一切法律的意义及事实上,与河北或广东之为中国领土无殊也”[37]。1933年新亚细亚学会出版《中国边疆》一书,详记中国边疆的东北、外蒙、西江、西藏、云南及其接连诸国的地理,希望通过“研究边疆今昔之实在状况而谋补苴罅漏之策”,“兴国防民族安危之思”[38]。边疆研究的兴起并不是孤立的现象,正如顾颉刚所言,“民族与地理是不可分割的两件事”[39]。1939年“中华民族是一个”的讨论也在此脉络之中。在民族危机的语境下,边疆与民族问题共同界定了国家的地理边界和民族谱系。

东北文学同样应该放在地理和民族关系的视域中考察。东北流亡作家几乎都是以“关于地理的作品”登上关内文坛。端木蕻良的小说《柳条边外》颇具症候性,他通过对故乡风景的“言语绘画”[40],将东北带入祖国读者的认知之中:

但是仅仅是白漂水和蘑菇圈还形容不尽这本地风光。看呵!那沿这山麓盘虬而下的黄花松、火松、油松、赤白松……那渺远的“窝集”!不知是那一朝代,山上卷来一阵狂风,或是什么过往神灵,路经此地,为了好玩,在袖里洒出一捧雪松子来,到第二天这漫山漫谷穿起了巍巍的甲胄,发出虎的啸声,雕的飞鸣……人们只管对着这窝藏不尽的神秘,毫无办法地喝起彩来。[41]

作者在此以“看呵”邀请读者进入观看的场景,通过地方风物密集地审美化展现,将自然景物当作一幅色彩丰富的绘画来描述。由此东北复数的树木、果实、禽鸟的介绍、命名、分类的地方性知识转变成观看者的知识,曾被作为阻隔边界的柳条边以外的空间,成为可以认知、想象、到达的地方。端木蕻良不惜借助于“过往神灵”,提供“更具真实性”的英雄创造神话,以此明确地方的属性,并重新拥有风景之地。孙陵曾在《边声》的“后记”中解释过东北作家向读者呈现东北风物的原因:“我知道关里人对于东北还感到相当的神秘,我想我应当有一个机会,来将满洲的真实写出来。” [42]对东北地方风景的“发现”及“赋意”,也是作家和读者合力重新想象空间关系的过程。

同时,东北作家也以“故乡之眼”来看徙居之地的风景。端木蕻良如此回忆歌曲《嘉陵江上》的创作过程:“在这个时候,不管一个流浪者,在江边独行也好,在水上弄船也好,他自会应景生情,自会惹起乡思来。同时,对嘉陵江也必然倾注深情:多么好的月亮,多么美的江水,多么瑰丽的山河!祖国!多么雄伟的祖国!我的故乡是不能失去的,我们嘉陵江也不许敌骑踏入的……”[43]流亡者对松花江的感情也倾注于嘉陵江,无论故乡还是他乡的风景都指向我们共同的山河和祖国。在此向度上,也可以重审东北作家群在全面抗战爆发后不局限于东北题材的创作转向及其意义,并不能用个性或群体性消失来简单涵盖。东北作家群呈现东北地方,一方面,在读者心中将沦陷区纳入祖国空间;另一方面,东北作为共同体的一部分所召唤出来的对于空间的感知,以及其所携带的抗战意义,激活了作为整体的中国以及整体与各个地方之间的关联。正如端木蕻良在山西民族革命大学演讲中所言,“从平津,从南洋,从江浙,从武汉,从长沙,从绥远,从黄河两岸”的全国各地优秀的青年,从各角落一起,“走向了遥远的风砂去”[44],新的空间感使得调动全国各地所有力量为抗战服务成为可能。

萧红的《商市街》通常被识别为散文集,其实它也可以视作以悄吟/芹与郎华/蓓力为男女主人公的“一篇样式独特的小说来解读”[45]。当时有一则关于考证《商市街》作者的文坛消息:

只要稍为注意文艺的人,悄吟这名字,大概并不陌生,他的散文写得很精彩,以一种特殊的作风出现在文坛,当他的处女作《饿》在《文学》上发表的时候,引起了很多人的注意,原因那篇文章写得非常生动,而作风似乎比欧阳山还要来得特别,有一种说不出来的力量奇妙地捉住了读者。(中略)

悄吟是谁?有人说,她便是“生死场的作者,”田军的太太,女作家萧红。[46]

此报道说明当时上海的读者没有离开萧红及其成名作《生死场》的既有印象,来独立理解《商市街》。而正是此一似乎与殖民侵略、民族抗战几乎无关的文本,却能在上海读者心中唤起与东北同胞的同情共感。每个人都会经历的职业和恋爱故事正发生在殖民都市哈尔滨,查封剧团、跟踪青年的是日本宪兵,读者自然会产生“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”[47]的情感认同。与《生死场》《八月的乡村》的直接冲击不同,《商市街》以润物无声的方式使得阅读者不知不觉卷入其中,那种无法言说的捉住读者的“奇妙力量”可能正在于此。

对于东北作家来说,“故乡”固然承载着思乡和忧郁的情绪,但是他们不是仅在这一层面上进行创作,故乡与民族国家的情感连带被放在首位。李辉英在《山河集》的“后记”中记述了东北作家写东北的原因,既是因为题材熟悉,更重要的是源自对国家民族的热爱,“我个人和其余‘东北作家’们,全不缺少爱民族爱国家的热情,自不免在遭遇的‘九·一八’这个罕有的严重变故亡省失家之后,喜欢多写些铁蹄下故乡水深火热的状况,向各处哀号求援了”[48]。萧军也谈道:“‘东北’也并不是‘东北人’的‘东北’,而是整部中国人的‘东北’。”[49] 另一方面,对于祖国读者来说,借由东北作家的地方空间再造,“东北”成为文化符码内嵌到读者的感觉结构之中,重塑了他们关于空间和共同体的想象。1936年6月21日,星期实验小剧场在上海新光剧院公演夏衍的话剧《都会的一角》,因为台词中有一句“东北是中国的领土”[50]而被工部局在演出中途叫停。任钧等关内诗人以《东北永远是我们的》《东北是我们底》等为题创作了一系列诗歌作品,柯灵以此事件为原型创作了小说《未终场》,对禁演事件做出回应,同时也凸显了“东北”及其所裹挟的独特的空间意义。1936年张寒晖以东北流亡军民的口吻创作的歌曲《松花江上》,成为抗战时期全体中国人如何想象家园、人与人之间的关联以及民族情感的共同象征。

结 论

东北作家在从故乡到祖国的跨域流动中,将“中华民族”从抽象概念落实为具体的、真实的身份和情感认同,读者借由东北作家作品获得了关于东北的认知,并在此基础上重构了时间、空间以及个体间关系的想象,使聚焦为反帝抗日的国族认同深入人心。但是,我们仍需辨析东北作家群的文学实践所召唤出来的国族意涵,与20世纪30年代以“民族主义文学运动”为代表的“民族文艺”之间的区别。与“民族主义文学家”不同,东北作家在《夜哨》《国际协报》创作时期就形成了倾向于左翼的立场,流亡上海后他们又迅速与进步文坛结合,这都使得东北作家的写作实践呈现出兼具民族抗争和阶级斗争的双重性,鲁迅认为《八月的乡村》“这书当然不容于满洲帝国,但我看也因此当然不容于中华民国”[51]也印证了这一点。

东北作家群与左翼文学的关系值得探究,有学者在“现代文学——三十年代左翼文学——东北作家群”的延长上讨论东北作家群的文学史意义与位置[52],但同样应该逆向思考,即东北作家群对左翼文学乃至现代文学的“加法”。东北流亡文学的创造性在于它为新文学带来了更坚韧的民族内涵,同时也通过参与进“国防文学”“民族革命战争的大众文学”的提出和论争,将之复杂化和多元化,为左翼文学20世纪30年代中后期的转型和发展提供了文学经验和创作范式,进一步激活了全民族抗战叙事的基因,推动现代文学迎来了全新的格局。

注释:

[1]参见齐格蒙特·鲍曼《流动的现代性》,欧阳景根译,中国人民大学出版社2018年版。

[2]参见刘英《流动性研究:文学空间研究的新方向》,《外国文学研究》2020年第2期。

[3]田军:《大连丸上》,《海燕》第1期,1936年1月20日。萧军所描绘的祖国意识普遍地出现在东北流亡作家身上。如舒群表达过相似的心灵感受:“我忍受快有两年的亡国的痛苦,当海轮驶进了祖国内海港,我踏上了祖国的土地的时候,我是该怎样地欢快啊!我想抱住一枝街树,一块大石……甚至婴儿,或是陌生的姑娘,我要倾吐一下我所有的记忆!”见舒群《记忆中“九一八”的周年日》,《东方文艺》第2卷第1期,1936年10月25日;孙陵也曾回忆:“我将身体投进烟台海岸的第一步,我觉一种受尽了苦难的孩子投身到母亲的怀抱中,安慰而且幸福,依恋而且感动了。”见孙陵《从东北来》,第128页,前线出版社1940年版。

[4]三郎(萧军):《樱花》,《文学》第4卷第5号,1935年5月1日。

[5]陈序宗:《祖国》,《东北大学校刊》(新年号)第6卷第11期,1935年1月1日。

[6]刘东:《跨域·“越轨”·诠释——重读〈生死场〉》,《文学评论》2020年第3期。

[7]胡风:《生死场读后记》,《漫画与生活》第1卷第2期,1935年12月20日。

[8][23][24][25][26][27]萧红:《生死场》,第164页、第163页,第8页、第124页,第140页、第148页、第150页,第137页,第155页、第162页,第208—209页,上海容光书局1936年5月再版。

[9]端木蕻良:《大江·后记》,第363页,良友复兴图书印刷公司1944年版。

[10][11]田军:《八月的乡村》,第191—196页,第193页,上海容光书局1936年3月第三版。

[12][28]力生:《介绍〈生死场〉》,《妇女生活》第2卷第1期,1936年1月16日。

[13]徐绿:《读〈东北作家近作集〉》,《火炬》第1卷第2期,1936年10月1日。

[14]如胡风认为《生死场》写出了“真实的受难的中国农民,是真实的野生的奋起”,见胡风《生死场读后记》。承彦在《〈生死场〉读后》中称“这些问题都不是我们‘关内’人能想象得出的;然而我们对它都很关心,很希望得到具体的答复或事实的报告。”见承彦《〈生死场〉读后记》,《中学生文艺季刊》第2卷第2期,1936年6月30日。胡乔木指出《八月的乡村》“这本书使我们看到了在满洲的革命战争的真实图画”,见乔木:《八月的乡村》,转引自《1931—1945东北抗日文学大系》第5卷·评论,本卷主编颜同林,第51页,黑龙江大学出版社2017年版。原刊于《时事新报》副刊《每周文学》1936年2月25日,第4版。

[15]戏剧《祖国》1936年9月9日到9月12日在上海卡尔登剧院首演,引发观影热潮。据笔者不完全统计,《大公报》《电影·戏剧月刊》等十几种刊物刊登了近百则广告、剧照、影评,对《祖国》的上演、演员、观影感受等进行报道和评论,成为继《雷雨》后又一轰动性演剧。

[16]雪:《“中旅”及〈祖国〉》,《新闻报本埠附刊》1936年9月9日,第5版。

[17]尔音:《看〈祖国〉别记》,《民报》1936年9月16日,第9版。这里省略的星号笔者认为应是指东北。

[18]冯友兰:《教青年认识祖国》,《申报》1937年5月3日,第7版。后重刊于《月报》《更生》《青年之友》《牢骚月刊》《学生生活》《公教周刊》等多个刊物,影响广泛。

[19]黄道炫在《战时中国民众的民族意识》一文中考察了近代以来民族观念的扩散趋势,他以“民族”一词为例,在当时最有影响力之一的报纸《申报》中全文检索,1911年年底之前,可检索出到的条目共243条,1925年“民族”一词一年的使用频率为502条,1936年这一数据增加到1507条。从此数据可知随着民族危机的加深,“民族”的概念逐渐被广泛地使用和接受。参见黄道炫《战时中国民众的民族意识》,《史学月刊》2018年第5期。

[20]秣陵生:《“国家”的认识》,《大公报》1931年9月26日,第9版。

[21]最前线旬刊社:《“九一八”与中华民族复兴运动》,《“九一八”八周年纪念联合特刊》1939年9月18日。

[22]参见黄兴涛《重塑中华——近代中国“中华民族”观念研究》,北京师范大学出版社2017年版。

[29]罗烽:《伟大的纪念碑》,《东方文艺》第2卷第1期,1936年10月25日。

[30]白朗:《沦陷前后》,《东北作家近作集》,《光明》第1卷第7号附录,第97页,上海生活书店1936年版。

[31]穆木天:《七年的流亡》,《战歌》第1卷第2期,1938年9月20日。

[32]白黑:《十年的日子》,《诗三章》,《反攻》第10卷第3期,1941年9月。

[33]石光:《我们苦斗九年了》,《反攻》第9卷第2期,1940年9月16日。

[34]萧红:《寄东北流亡者》,《大公报》(汉口)1938年9月18日,第6版。

[35]参见李松睿《书写“我乡我土”——地方性与20世纪40年代中国小说》,上海人民出版社2016年版。

[36]爱德华·W. 萨义德:《文化与帝国主义》,李琨译,第321页,三联书店2003年版。

[37]傅斯年:《东北史纲·卷首引语》第一卷,第1页,国立中央研究院历史语言研究所1932年版。

[38]华企云:《中国边疆》,第6页,新亚细亚学会出版科1933年版。

[39]《发刊词》,《禹贡》第1卷第1期,1934年3月1日。

[40]玛丽·路易斯·普拉特:《帝国之眼:旅行书写与文化互化》,方杰、方宸译,第262页,译林出版社2017年版。

[41]端木蕻良:《柳条边外》,《江南风景》,第69页,大时代书局1940年版。

[42]孙陵:《〈边声〉后记——为什么我要写边声》,《光明》第3卷第4号,1937年7月25日。

[43]端木蕻良:《嘉陵江上》,《端木蕻良文集》第7卷,第116页,北京出版社2009年版。

[44]端木蕻良:《寄民族革命大学同学》,《七月》(汉口)第3卷第3期,1938年6月1日。

[45]刘晓丽:《萧红作品与抗战文学》,《重庆师范大学学报》(社会科学版)2019年第5期。

[46]《生死场的作者女作家萧红据说即是悄吟》,《铁报》1936年5月3日,第2版。

[47]鲁迅:《“这也是生活”……》,《鲁迅全集》第6卷,第624页,人民文学出版社2005年版。

[48]李辉英:《〈山河集〉后记》(下),《立报》1937年5月13日,第2版。

[49]萧军:《第几个九一八了?》,《文艺后防》第7期,1938年9月10日。

[50]在夏衍《都会的一角》中的原句为“我国地大物博,土壤丰饶……”,“东北以东三省接俄国东海滨省,及日领朝鲜……”。参见徐佩韦(夏衍)《都会的一角》,《文学》第5卷第6号,1935年12月1日。根据当时报纸报导中对于演剧现场的回忆,演出时的台词或改成了“东北是中国的领土”。参见封禾子《一幕集团演出——因为东北是我们的领土话剧竟不能上演了》,《立报》1936年6月25日,第3版。

[51]鲁迅:《八月的乡村·序言》,第4页,上海容光书局1936年3月第三版。

[52]王富仁:《三十年代左翼文学·东北作家群·端木蕻良》(之一)(之二),《文艺争鸣》2003年第1—2期。

- 刘伯明:理解学衡派的另一线索[2022-01-26]

- 倔强的少数:学衡派在东南大学[2022-01-25]

- 吴晓东:“说不尽”或不可能说尽的废名[2022-01-24]

- 张春田:现代文学文献学的传统[2022-01-20]

- 《新潮》同人的哲学关切与新文化运动的衍进[2022-01-19]

- 吴福辉:最是诚恳一书生[2022-01-17]

- 朱君允:穿越历史尘埃的“灯光”[2021-12-29]

- 李浴洋:庾信文章老更成——商金林先生学术印象[2021-12-28]