渡澜:一个文如其人的青年作家

编者按:近日,渡澜新著《傻子乌尼戈消失了》由北京十月文艺出版社出版。渡澜在书中常以奇幻甚至近乎童话的笔触伸向现实,作品具有丰富的情感、喷薄而出的瑰丽想象和令人惊叹的文字张力,她的叙述打破了惯常的逻辑必然性,以一种非线性的诗歌语言讲述她那些奇幻而异质的故事,从而为作品打上自己独特的个人精神烙印。同时,这本书也是她内蒙古大学就读期间的一份总结,记录着一颗文学新星的出现与成长。“内大作家群研究”微信公众号发布的《那些年,我们在内大追过的师姐渡澜》一文收录了渡澜内大师友对她的文学与为文印象,亦有相关作家、评论家对其作品的点评。中国作家网再次编发推送,以飨读者。

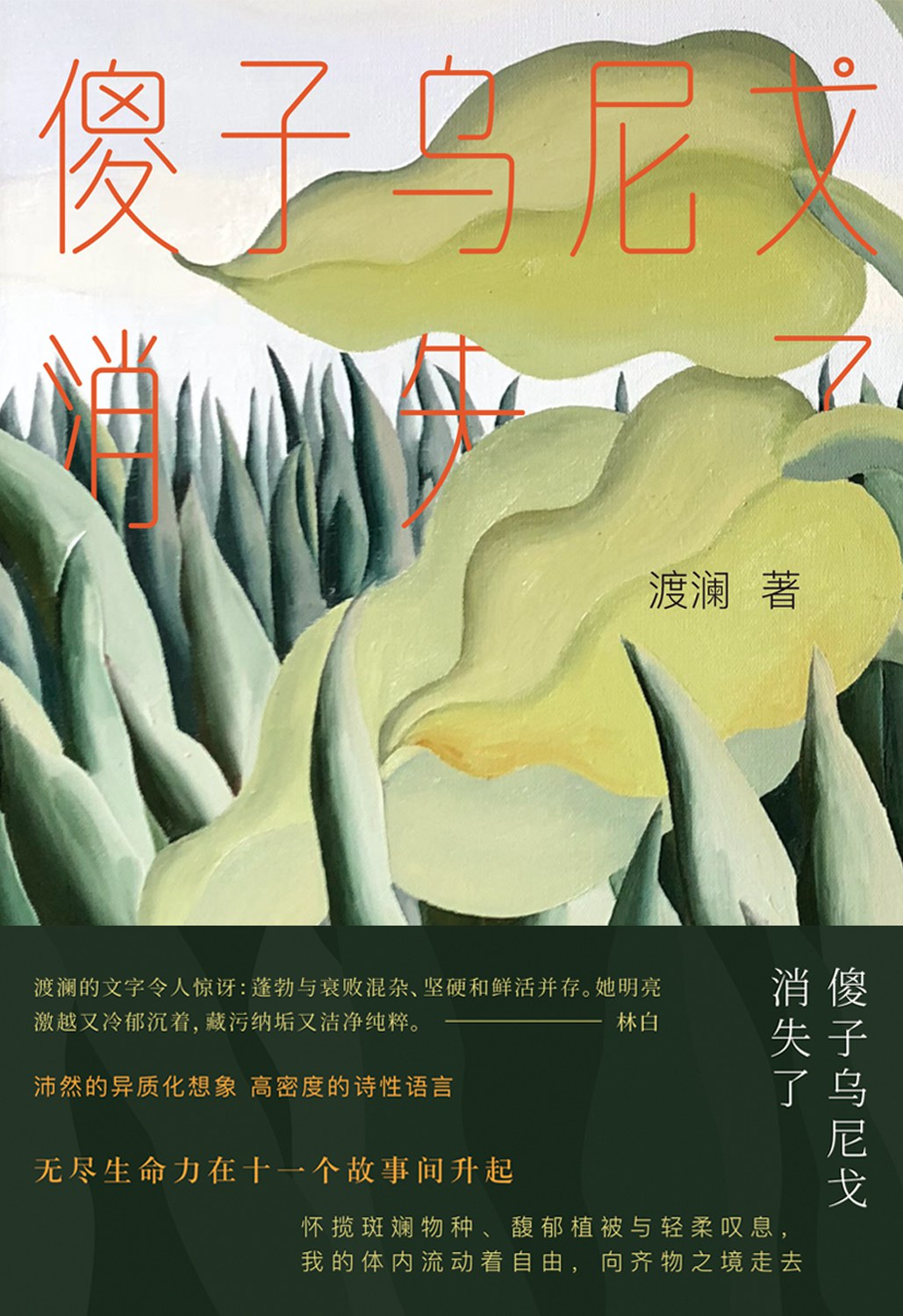

《傻子乌尼戈消失了》,渡澜 著,北京十月文艺出版社2022年1月出版

渡澜的话

假期我和同学一起看高中时的笔记本,里面写满了小说和诗歌,翻开来真是回忆满满。我那时常在纸上写写画画,在晚自习之前传给同学。临近高考我突发奇想,想印一本自己的诗集。同学们用“再斟满一杯吧!”的动作翻阅我的书,是多么可爱的事情呀。准备好后,趁着周末找了家打印店,进店询问后发现身上的钱只够印一本。店里的机器好像都气坏了,它们说,“一本书就让我们动起来,太累人了!”回校的路上我还在想,如果将来有一家出版社可以出版我的书该多好呀。我嘴巴笨,不太擅长聊天,人们看我的书就像是在和我交心,我非常爱惜那种感觉。

今年,感谢好多长着翅膀的好心人,我不仅梦想成真,也不用给气鼓鼓的机器道歉啦。“风让风铃变成风,冬使冬酿变作冬”,我相信这几篇小说会因为在同一本书中而发生一些奇妙的变化,变得更加大胆且真实。

2021年5月4日

于内蒙古大学

渡澜,女,蒙古族,1999年出生,内蒙古自治区通辽市库伦旗人,小学至高中均就读于蒙语学校。现就读于内蒙古大学文学与新闻传播学院2018级汉语国际教育专业。在《收获》《人民文学》《十月》《青年作家》等发表作品10余万字。短篇小说《昧火》入选中国小说学会2019年度中国小说排行榜,入围2022年度花地文学排行榜。短篇小说《傻子乌尼戈消失了》入选人民文学出版社2019年青春文学年选。荣获第六届华语青年作家奖、《小说选刊》第二届禧福祥杯新人奖、第十一届丁玲文学奖新人奖、第二届草原文学奖新人奖等奖项。入选 2021名人堂年度人文榜·年度新锐青年作家榜。首部短篇小说集《傻子乌尼戈消失了》由北京十月文艺出版社出版。

名家点评

渡澜的文字令人惊讶:蓬勃与衰败混杂、坚硬和鲜活并存。她明亮激越又冷郁沉着,藏污纳垢又洁净纯粹。

——作家林白

在渡澜这里,万物有灵,人和事有如童话寓言般存在,尤其是她的语言,直截而简洁,比喻奇诡,对当代小说写作的常态有一种颠覆。

——评论家、北京师范大学教授张莉

大致说来,渡澜目前全部的作品都可视作是一种“变形记”——在气质和境界上更接近奥维德而不是卡夫卡。这是渡澜最让人惊叹的地方,她以一种毫不造作的方式让笔下的人与物享有了平等的权利——生的权利、死的权利以及生活的权利——这来自于对一种可见的社会规则的蔑视和不以为然。也或者说,渡澜有一颗极端自由之心,她编织的是她的童话,在这个童话里,人的死亡不过是一次长长的呼吸,如果你听到了这呼吸,她虽死犹生。

——评论家、中国人民大学教授杨庆祥

在注意到渡澜小说的童话特质和渡澜对“儿童”的发现的同时,也应该认识到渡澜的童话世界并不仅属于儿童,它同样对成年人敞开这扇宽广又奇妙的自然之门。当成年的读者面对渡澜小说时,仍然能从丰富的、极具物质质感的感官描写中感受到直击内心深处的战栗,仍然能唤起早期的记忆并被这一童话世界的魅力所俘获。这是渡澜小说不可忽视的重要力量。可以说,渡澜发现了童话,童话也让渡澜发现了自己和世界。

——北京大学博士博士姜蕾、北京大学教授陈岗龙

万物有灵与诗性更相通。感觉和想象力过于丰盛溢出,诗歌无法容纳,才灌注到叙事文体中。《声音》让我想起洛尔迦在一滴水中寻找他的声音的哑孩子。法国诗人瓦雷里评价天才诗人兰波说,歌德一生追求的东西,兰波靠直觉就抓住了。渡澜的出现,让我们再一次确认文学天赋的存在。

——《小说选刊》副主编顾建平

渡澜的作品具有丰富的情感、瑰丽的想象和令人惊叹的文字张力,她的叙述打破了惯常的逻辑必然性,以一种非线性的诗歌语言讲述她那些奇幻而异质的故事,从而为作品打上自己独特的个人精神烙印。她秉持着童心与敏感,以超强的感知能力,捕捉世间万物的呼吸,并将作家所感知和认识的世界的概貌及性能,朦胧又形象地描述出来,小说中偶尔流露的童真式的悲悯,传递出渡澜对于生命和生活的无比赤诚与无限热爱。

——作家、《青年作家》副主编卢一萍

这是一个文学奇才,她的大脑已经被写作之神左右。我难以抑制内心的激动,仿佛看到一颗明亮的新星,在暗夜的天空闪烁出迷人的光芒。

——作家李西闽

渡澜的小说很难再用传统小说去定义,正如我们很难定义孙甘露,定义残雪,定义莉迪亚·戴维斯。渡澜小说堪称目下文坛的异数,我们宽容地接纳了她,及时送上了掌声和赞美。

——作家、《大益文学》主编陈鹏

我想提醒大家注意渡澜小说中不经意出现的一个词语“cosmopolitan”——世界主义、世界主义者或世界性。她的写作可以称之为有一种“细小的雄心”与“不拘一格的宏大和伟力”。渡澜是一个心思细腻的写作者,她的作品充满了敏锐的情绪与富有诗意的意境,在不经意间对日常俗世的点化中,铭刻着她从容且自然的态度,印刻着她带着天真与幼稚的纯挚与良善,是一种过滤掉了虚伪的直白,也是经历了洗涤之后的澄明。

——青年学者、上海大学教师谢尚发

师友寄语

这本书的背后,隐匿着许多我和渡澜共同的美好记忆。感谢命运,让我的教学生涯中,遇到这样一颗璀璨的文学新星。她是我生命中的奇迹,她让我变得更为美好。从大一写作课上的第一篇作业,到大四这本短篇小说集,她为自己的大学画上了一个完美的句号。一晃,她即将毕业,离开内蒙古大学,师生一场,终有一别,惟愿她在此后写作的道路上,遇到更多美好的人,也散发更为耀眼的光芒。

——安宁,作家、内蒙古作家协会副主席、内蒙古大学教师

最初见到渡澜时,她个子小小的,总是默默无言的状态,在课堂外也不主动跟人说话,但若你主动与她开玩笑,便会收获一个俏皮的回答。某次在菜鸟驿站前遇到,她端端正正站在门口,像一个小门童,我开玩笑地问她:“工资多少钱呀?”她比出一个手掌,认真地答道:“五块钱。”着实令人印象深刻。她也是一个很少发朋友圈的人,有一天,呼市刚下过雨,她发了一张图片,图片里,路面的裂缝中积满了雨,并不是我们常见的倒映天空的那种,裂缝狭长,雨水清澈,还有一抹绿色生长在其中,可以看出,这要很贴近地面才能观察到,渡澜对周遭细节的观察,可见一斑。我们大多数人的青春,终归是平淡无奇的,渡澜无疑是闪耀的那一个。但无论如何闪耀,都希望一直会有人,跟她开开玩笑。

——邢万里,内蒙古大学18级汉教班学生、渡澜所在班级班长

我永远猜不到渡澜想做什么。一次问她,说想回老家经营一个牧场。我想真好,有奶喝有肉吃,每天亲近大自然,不耽误写作。又有一次,她说想自己设计开发电子游戏,她一篇小说里的外星人形象,适合做一款游戏。我想真不赖,如果做一个系列,可以专门把文学史上的形象做成游戏。不过,她说那个外星人很可爱,我却没有Get到可爱在哪里。反而一直模糊地记得,小说结尾,有个外星人膨胀爆炸,充满了整间屋子,搞得我到现在一想起来,嘴巴里就怪怪的。

又想起刚上大一的时候,第一次约她吃饭。见面之前,本以为可以一眼从远处拥挤的人群中发现她。然而,她从稀落的人影中走来,直到离我两米之内,我才认出了她。她手插在上衣口袋里,好像从我的近视眼所及之外的世界,踱着步子,忽然凑近。

后来又一次约好吃饭。我和安宁老师从教学楼下来,苏热已在楼下等着我们,可是渡澜呢?据苏热所言,她“走散了”。她走到哪里去了?我们说好从学校东门出去,她却已独自漫步到了西门。这次,她还是那样,手插着上衣口袋,踱着步子,忽然凑近。我们发现了她。而她,可能早已在观察着我们,或者,什么也没有在意。

——田逸凡,内蒙古大学20级基地班学生、青年作家

很遗憾,作为渡澜的师弟兼直系学弟,我与我这位名震文坛的师姐,也不过只有两面之缘。抛开她令人惊异的作品,我对她的第一印象,是安静与“娇小”。她说话总是轻轻的,慢慢的,当她用歪歪扭扭“渡澜”式的笔体,在黑板上为我们书写时,我分明觉得,她就是一名中学生,而且还是一名中学里既不出众、但也不会调皮捣蛋的“乖乖女”。在这个一切都加速发育的时代,所有人都发疯般地渴望成熟,“早熟”成为了一种褒奖。而我在渡澜的身上,却看到了童稚,甚至还有些无知的懵懂。而这,正是庄子所要表达的“道”的样子,同时也是她带给我最大的奇异与惊喜。

——艾嘉辰,内蒙古大学19级汉教班学生,青年作家

人总是会习惯性地对于没见过的人和物,存在一种自己塑造的印象,我也不例外。在安宁老师第一次谈起渡澜以及她的作品时,我对她的第一印象,就是高冷而神奇。也许会有人奇怪,为什么用“神奇”来形容她,那是因为她与年龄不符的写作水平与能力。而当真正见到她时,我觉得“乖戾”更符合渡澜,作为直系学妹,有幸能够感受渡澜学姐的创作历程与故事,从而得以发现,原来写出如此深奥作品的,是这样一位女孩。她的作品有温柔和暴力的融合,也有包容与毁灭的矛盾冲击,在充满哲学的文字中,或许还能体会到孩童般的心理,正如她身上的“乖”与“戾”。因此在我看来,渡澜学姐更是一片波澜不惊的海面,海底有神秘而无法探测的珠宝。

——樊文静,内蒙古大学19级汉教班学生

对于渡澜和自己生活的相处模式,我一直是羡慕的,她可以用自己的感官和理解,再一次加工世界。记得有一次,谈及写作的经验,渡澜花了很多时间,去讲述童年时一个黑色小虫子的故事,它的坚硬以及它的凶险,大家觉得莫名其妙,但我能感觉到,这是独属于她的施庞然于微火的奇妙。许多写作者都喜欢谈一些高大上的东西,但渡澜没有把写作当成一份特别伟大的事业,她纯粹只是热爱,因此对作品没有多余的附加解释。我们曾经谈及理想,渡澜说将来想做游戏,但是当我问及编程和图形原画设计时,她也意识到长路漫漫。渡澜的小说没有传统作家的野心,却能激起包括我在内的广大读者阅读的欲望,多多少少冲淡了我和很多读者根植于现实生活,而产生的浑身泥泞的感觉,她是一匹插上了翅膀的野马,驰骋于辽阔的草原。

——苏热,内蒙古大学17级汉语班学生、青年作家

如我一般乏味的人,会试图从文字窥视作者。渡澜的小说可说是人如其文,一点都不意外会是那个瘦小单薄姑娘的文章,却又根本窥视不到她本人所在。我可以从中看到嫩江日落后的科尔沁大地,那些农牧混居的文化符号与元素,但也仅是元素,她愿意完全可以规避,那是她自愿留下的刻痕。或许,渡澜的文字对我这号人而言如飞絮过火般悚然的原因,就是她那无拘无束、无可定型、不可言说、不可名状的想象力,其最擅长的,就是冲破我们为了方便而建构的那些条条框框,让文字归于文字、故事归于故事。如此想来,也难怪对她无法用“最”的字眼,也更排不上“第二”“第三”,渡澜只此一位,独一无二,她的名字就足够代表她作品的一切,无需多言。

——阿塔尔,内蒙古大学硕士