历史、互文与细节描写——评孙甘露《千里江山图》

距离上一部长篇小说《呼吸》出版25年后,孙甘露的长篇新作《千里江山图》终于在2022年问世,并迅速成为本年度中国文坛的现象级作品。这部酝酿多年的小说甫一问世,即受到广泛关注,不仅在读者那里获得好评,更让众多评论家在各类书评中予以高度肯定。有趣的是,由于此前孙甘露先锋文学作家的身份给中国文坛留下了太过深刻的印象,使得人们发现他竟然以20世纪30年代的上海为背景,创作了一部革命历史题材的谍战小说时,纷纷表示惊讶不已。评论家王春林就发出了这样的感慨,“从一位特别注重于以实验性的方式经营小说叙事艺术的先锋小说家,到《千里江山图》这样一部关注表现当年中共地下工作的带有一定主题写作特征的间谍小说,其思想艺术转换的跨度之大,足以令人咋舌”[1]。毛尖也以她特有的评论风格写道:“乍一看到,我有点懵。《千里江山图》,不是应该关乎青绿巫山,春风十里吗?用孙甘露自己的修辞,不应该是,用比缓慢更缓慢的流水,给嗷嗷待哺的读者一种款款而至的慰安吗?怎么突然变成1933年中共地下组织的千里江山图行动了呢?”[2]从评论者“咋舌”或“懵”的反应可以看出,以先锋文学为代表的纯文学写作、主旋律题材创作以及间谍小说这样的类型文学,已经在文学的疆域内清晰地划分了各自的“地盘”。虽然三者的地位孰高孰低,在不同读者那里有着各自的判断,但它们彼此之间泾渭分明,任何跨越边界的尝试都可以裁定为对文学等级制度的僭越,足以让人们惊叹于作者的胆大妄为。那么,孙甘露究竟靠什么调配三种截然不同的文学创作资源,游刃有余地穿梭在文学等级制度所制造的障壁之间,就成了我们必须思考的问题。

一、三种文学创作资源

小说《千里江山图》的基本背景,来源于中国共产党党史上真实的历史事件,即伴随着1931年顾顺章、向忠发等人的被捕叛变,中国共产党在上海的秘密机关遭到国民党当局的严重破坏,在白区开展工作变得愈发困难。最终,博古、张闻天、陈云等中共临时中央政治局主要成员在1932年底被迫离开上海,于1933年1月7日成功抵达中央革命根据地瑞金。而小说中代号为“千里江山图”的行动计划,就是党的地下工作者突破国民党特务机关设置的重重阻碍,“安全地把中央有关领导从上海撤离,转移到瑞金,转移到更广阔的天地里去”[3]。从小说《千里江山图》尝试处理的主题来看,这显然是一部非常典型的革命历史题材作品,小说在正式出版前也曾先后入选中宣部全国重点主题出版物、“十四五”国家重点出版物出版专项规划、中国作协重点作品扶持项目、庆祝建党百年主题创作重点项目、中共上海市委宣传部“五年百部”优秀文艺作品原创工程等多类重要的选题计划。

不过,正如毛尖所言,“千里江山图”计划在孙甘露笔下只是一个推动情节发展的“麦格芬”(MacGuffin),“一直到小说最后,整个计划都语焉不详”[4]。作家并没有讲述中共临时中央政治局秘密转移的整个过程,代号为“浩瀚同志”的中央领导在这部作品小说中也是神龙见首不见尾,仅仅在小说的结尾处露面,大多数情况下只是出现在人物之间的对话里。小说真正重点呈现的内容,是在“千里江山图”计划因党内混入敌人间谍而遭到破坏的危机时刻,主人公陈千里临时从青岛赶到上海,用一个多月的时间找出奸细,推动转移行动继续进行的过程。这就为小说家展开艺术虚构,提供了更加广阔、自由的发挥空间。正像我们在《千里江山图》中看到的,忠诚与背叛、伪装与谎言、阴谋与爱情、跟踪与摆脱、追逐与搏斗、潜伏与行动、监听与杀戮、酷刑与审判,这一系列谍战类型的文艺创作里的“规定动作”,在小说中悉数出现。再加上精心设计的种种悬疑和诡计,使得这部作品不再像孙甘露过去的作品那样,总是把读者“晾”在一边,不管不顾地描绘自己的梦境,而是开始依靠曲折的故事情节“取悦”读者。

需要指出的是,20世纪80年代中期纯文学观念兴起后,精彩曲折的故事情节、鲜活生动的人物形象,就不再是让小说家感到欣喜的赞扬,在某些特定的语境下,它们甚至成了二、三流作品的标签。对于很多先锋文学作家来说,与其在编织引人入胜的故事情节上劳神费力,不如花更多的精力去思考小说的形式和语言问题。作为典型的先锋文学作家,孙甘露显然不仅仅满足于在《千里江山图》里叙述一个复杂、有吸引力的故事,读者仍然能够感受到这部作品在艺术形式上的创新,甚至还可以发现作家给读者设下的阅读“陷阱”,并在一系列猜谜与解密的过程中,把小说阅读变成某种有趣的智力游戏。

例如,《千里江山图》的第一个场景,是十一名来自不同战线的中共党员聚在上海四马路菜场的一个秘密房间,准备开启“千里江山图”计划。然而,会议还没有正式开始,早已经在菜场周围埋伏好的国民党军警就冲进了会场。虽然由于一位不知名的地下党员拼死发出警报,使一部分参会人员最终趁乱逃脱,但还是有六名参会者被当场逮捕,押解至上海龙华警备司令部接受审讯。这一段落的叙述节奏紧张、悬疑色彩浓厚,多条缠绕的叙事线索被孙甘露处理得干净、明晰,杂而不乱,展现出深厚的叙事功力,但熟悉谍战题材创作的读者最初看到此处,或许多少都会感到有些失望。因为最近十余年来,“天黑请闭眼”“狼人杀”这样的推理类桌面游戏在都市青年群体中极其流行,成为青年亚文化的重要组成部分,并开始对各类文艺创作产生重要影响。很多谍战题材的文艺作品,如麦家的长篇小说《风声》(也包括陈富国、高群书据此执导的同名电影),小白的中篇小说《封锁》等,都模仿“狼人杀”的基本结构,让主要人物一出场就被集体关押在监狱这样的幽闭空间里,一一接受审问,通过分析他们语言和行动中的各种纰漏,寻找隐藏在当中的间谍。整个故事都发生在固定的场景之中,只有死亡或叛变,才能让主人公离开那个逼仄、可怕的场所。因此,刚开始翻阅《千里江山图》的读者,会觉得情节设置给人一种似曾相识的感觉,似乎这部小说不过是无数类似的谍战故事的又一最新翻版。然而,一旦读者这样去想,就掉入了孙甘露设置的“陷阱”,他们很快就会发现,敌人为了进一步获取情报,将在押的六名中共党员全部释放,改为暗中监视。整个故事也就暂时摆脱了刑讯室和牢房这样的幽闭空间,开始在上海、广州、南京等地反复挪移,气象豁然开朗,当真有了几分“千里江山”的味道。这样的写法有些类似于卡尔维诺的小说《寒冬夜行人》,叙述者利用类型文学的某些固定套路,为读者设置了明确的阅读预期,接下来却又出人意料地将这种预期打破,似乎与读者开了个善意的玩笑。如果说类型文学创作的精髓是作家严格遵守类型自身的套路,所有创新只能在套路内部提供的有限空间里进行,那么《千里江山图》这样的小说其实是反套路和反类型文学的。

二、寻常之物与间谍故事

从上面的分析可以看出,小说《千里江山图》融合了三种不同脉络上的写作方式,即主旋律的红色题材创作、谍战题材的类型文学以及先锋文学的创作手法,单独在某一个脉络上讨论这部作品,都无法全面呈现其创作特色。因此,孙甘露以何种方式调配三种不同脉络的资源来完成一部间谍小说,或者说,小说家所理解的间谍小说究竟是什么样子的,就成了我们必须去探讨的问题。虽然《千里江山图》出版后,孙甘露在接受各类采访时并没有透露太多与此相关的信息,但作品本身在形式上的一些重要特征,还是给我们思考这些问题留下了必要的线索。

小说《千里江山图》引人注目的一个特点,是常年置身于书斋中的小说家,有意识地在自己的作品里插入了一系列经典文本,如列宁的《远方来信》、普希金的《上尉的女儿》、意大利歌剧《图兰朵》等。正是这些经典文本的引用,使得这部作品的叙述充满了书卷气,有着优雅、细腻的叙述格调,没有像很多间谍小说那样,因为有太多诡计、搏斗以及刑讯等场景,呈现出血腥、暴力的风格。尤其难能可贵的是,在孙甘露的巧妙安排下,这些经典文本与小说情节构成了呼应和暗示,形成了有趣的互文关系。例如,在主人公陈千里刚刚躲开敌人的抓捕,与易君年第一次接头时,孙甘露突然荡开一笔,描写贴在卡尔登大戏院门口的歌剧《图兰朵》海报上的台词:“在图兰朵的家乡,刽子手永远忙碌。”接下来,叙述者甚至还进一步表示:“那是开场合唱中的一句歌词,不知制作它的人专门挑出这句是什么用意。”[5]这样的叙述颇有些此地无银三百两的味道,因为孙甘露后来在接受采访时透露,自己为了保证细节描写的严谨、可靠,专门通过查询当年报纸上的演出广告,了解彼时上海各大戏院上演的剧目。不过,他并没有严格按照历史事实来描写,只是由于“在图兰朵的家乡,刽子手永远忙碌”这句台词,就将卡尔登大戏院当时上演的剧目,换成了《图兰朵》。[6]因此,如果当真有人不知道“制作它的人专门挑出这句是什么用意”,那肯定不会是小说作者孙甘露。细究原因,显然是作家觉得这句台词所营造的肃杀气氛,与小说里中共地下党在20世纪30年代的上海所面临的残酷环境,形成了巧妙的对应关系,因而哪怕改变了基本的历史事实,也要在叙述中插入《图兰朵》的海报。由于这些经典文本的存在,使得仔细玩味、揣摩《千里江山图》中密集出现的互文关系,甚至成了读者阅读这部作品的快感的重要来源之一。在这个意义上,孙甘露反复引用经典文本的写作方式,实际上是为我们理解这部谍战小说留下了一系列彼此交叠、缠绕的路标,呼唤、邀请乃至“挑逗”批评家和读者进行猜谜游戏,寻找那条通向意义的隐秘小径。

《千里江山图》中出现次数最多的经典文本,当属19世纪俄国革命民主主义诗人涅克拉索夫的诗句——“他们说暴风雨即将来临,我不禁露出微笑”[7]。这行诗在小说里是主人公陈千里和女友叶桃、弟弟陈千元早年约定的接头暗号,象征着他们纯真、美好的青春与热情。于是,每当主人公回首往事的时刻,它都会从他的记忆深处浮现出来。从某种意义上来说,这个反复出现的诗句,是《千里江山图》整部小说的关节点,发挥着节拍器的功能,指示着小说叙述、情节发展的节奏;同时,它也以互文的方式,隐藏了小说家创作这个间谍故事的写作哲学,成为我们解读《千里江山图》的关键。

“他们说暴风雨即将来临,我不禁露出微笑”,出自涅克拉索夫的爱情短诗《暴风雨》。这首诗讲述了一个甜蜜的故事:年轻的姑娘柳布希卡邀请抒情主人公“我”在天黑后到花园里的凉亭相会;傍晚时分,暴风雨突然来临,“我”觉得平日里养尊处优的柳布希卡肯定不能赴约了;然而,当“我”心灰意冷地来到凉亭,却惊喜地发现,生平第一次冒雨出门的柳布希卡,正浑身湿透在那里等着自己;于是,“暴风雨”对“我”来说成了一段难忘的回忆,象征着“我”和柳布希卡之间美好的爱情;因此,每当“他们”提起“暴风雨”,“我”就禁不住“露出微笑”。也就是说,“暴风雨”在“他们”的眼中,不过是日用而不知的寻常之物,根本不会在内心深处激起一点点涟漪;但对于“我”来说,“暴风雨”则关联着与柳布希卡之间的甜蜜瞬间,因而有了截然不同的含义,每一提及,就会让“我不禁露出微笑”。

涅克拉索夫笔下这个美好的爱情故事,在某种意义上也可以看作间谍故事的隐喻。对于一名间谍来说,成功的关键是将自己的身份、服饰、举止以及行动轨迹等,隐藏在毫不起眼的寻常之物里,使自己成为近乎隐形的存在。在这种情况下,不知内情的普通人看到那些寻常之物,根本不会想到其中暗藏乾坤,就类似于“他们”面对那场让“我不禁露出微笑”的“暴风雨”时的反应。因为只有具备特殊性的个人史,才能让寻常之物暂时悬置其普遍意义,显影出只针对某些特定群体有效的独特含义。就如同在短诗《暴风雨》里,只有柳布希卡才能根据“我”的“微笑”(我们也可以将其理解为接头暗号),明白“暴风雨”与当年的花园凉亭以及甜蜜幸福的爱情之间的对应关系。因此,也只有那些与间谍身处同一阵营、与其分享着共同的历史的人,才能凭借事先约定好的接头方式,从寻常之物那里解读出其中蕴藏的特殊含义。

涅克拉索夫的诗句在《千里江山图》中的反复出现表明,在孙甘露那里,虚构一个间谍故事的关键,就是以寻常之物为起点,通过探索、发掘隐藏在寻常之物背后的历史,窥破其对间谍的独特意义,从而找到真相、完成任务。正像主人公陈千里为顺利推进“千里江山图”计划,向方云平阐述自己甄别内奸的工作思路时所说的:“我更想了解的是他们之前的经历。历史……人的面貌很难看清,那是用他们的历史一层层画出来的——”[8]陈千里在这里反复强调的“历史”二字,其实正是暴风雨背后的秘密往事,也是小说《千里江山图》真正的关键词,这部作品对情节的编织、对人物形象的刻画,乃至对场景的描绘等,几乎都围绕着“历史”展开。

三、指向历史的叙事

很多评论家都指出,小说《千里江山图》情节复杂、充满悬疑,让读者“揪心又烧脑”[9]。的确,这部作品光主要人物就有十余位之多,每一位都有着各自不同的性格、经历、背景、身份和动机,其中既有易君年这样在党内潜伏多年的国民党特务,也有见钱眼开、临时起意的叛徒崔文泰,更有卫达夫这样假意叛变、迷惑敌人的英雄;此外,从“千里江山图”计划刚准备启动即遭到敌人破坏,到陈千里查出内奸、将中央领导“浩瀚同志”送出上海,故事讲述的时间只有短短的一个多月,但在横向的空间上经历了上海、广州两地的转换,在纵向的时间上更通过主人公的回忆和调查,追溯至三年前的死亡和疑案,再加上孙甘露有意识地通过人物的回忆将叙事时间线索打乱,使得《千里江山图》多条支线彼此缠绕,充满了出人意料的翻转。有时为了更好地理解剧情,读者甚至要反复阅读某些特定段落。

不过,如果我们了解到孙甘露总是围绕“历史”虚构自己的谍战故事,那么《千里江山图》复杂的叙事线索就会变得清晰起来。小说中所有对真相的探寻,都必须通过钩沉历史来完成。一个最典型的例子,就是凌汶在广州寻找丈夫龙冬的消息。与易君年结伴来到广州执行“千里江山图”计划时,凌汶偶然得知一则通缉龙冬的公告曾刊登在《广州国民日报》上。她暂时放下正在执行的任务,跑到广州报界工会查询旧报刊。凌汶在沾满灰尘的旧报纸上得知龙冬被军警包围的地点,在豪贤路天宫里后街23号,于是拉着易君年到那里打探龙冬的踪迹。在这次打捞历史的旅途中,凌汶忽然意识到,数年前易君年初次见到自己时,曾拿出一张照片,其背景恰好就是天宫里后街23号。易君年当年声称那张照片是自己入党宣誓时的留念,但此时身在此处却从未透露自己来过这里,这一破绽让凌汶立刻意识到易君年就是潜伏在党内的敌人特工。在这里,易君年的照片就是上文所说的寻常之物,凌汶通过实地考察,探寻其背后的历史,终于理解了这张照片所蕴含的独特含义,使她破解了三年前的疑案。因此,看上去凌汶对历史的探寻与“千里江山图”计划毫无关系,是违反情报工作原则的任性行为,但实际上却找出了潜伏在党内的间谍。只是令人遗憾的是,她刚刚触及真相,发现了暴风雨的秘密,就被易君年残忍地杀害了。

《千里江山图》不仅在特定情节的描写上,表现出探究历史的强烈兴趣,在整体结构的设置上也同样如此。虽然这部作品人物众多、叙事复杂,但我们可以根据主人公陈千里面对的两个主要对手,将其划分为两条对位的情节线索。第一条线索,是陈千里和易君年(在广州时化名卢忠德)之间的斗智斗勇;第二条线索,则在陈千里与国民党特工总部领导人叶启年之间展开,两条线索的核心内容其实都是对历史真相的回溯和探访。陈千里破译易君年真实身份的方法,是在广州了解易君年与凌汶的行踪时,偶然在广州警察局门口的香烟铺里,发现了两听易君年三年前订购后却没有买走的茄力克香烟。茄力克香烟这一寻常之物,再次在小说中发挥重要功能,它引导陈千里深入到历史当中,发现《广州民国日报》1929年6月11日上的消息,称潜伏在公安局的共产党员卢忠德死于6月9日,但6月11日当天,卢忠德却到香烟铺订购茄力克香烟。这条情报使陈千里意识到,当年正是卢忠德杀害了龙冬,并通过报纸传递卢忠德已死、龙冬逃脱的假消息,最终冒用龙冬的化名易君年,成功打入上海地下党组织。也就是说,作为寻常之物的两听茄力克香烟,让陈千里既破解了三年前在广州的疑案,也找到了隐藏在“千里江山图”行动中的奸细。

而在第二条线索中,陈千里与叶启年之间的较量则围绕着后者的女儿——三年前死去的叶桃——展开。由于国民党军警的抄家,叶桃没有留下任何寻常之物,“就好像从来没有存在过那样一个人”[10]。不过,究竟是谁杀死了叶桃这一问题,成了陈千里和叶启年重访历史的关键。叶启年看到指挥“千里江山图”计划的特派员的照片后,立刻认出那是自己当年的学生、叶桃的男友陈千里,陷入了丧女之痛:“他想起旧事,在某些瞬间发现自己竟然想不起叶桃的样子了,可这个人却总是清晰地出现在他面前。仇恨比什么都长久。”[11]他始终认为,当年共产党派陈千里诱骗叶桃,使她接受了共产主义思想,并利用其特工总部主任女儿的身份窃取情报。甚至在完成任务后,陈千里还恶毒地杀死了叶桃。因此,叶启年对中共地下组织穷凶极恶的追捕,既是出于对三民主义和党国的信念,也是为了给女儿报仇。而陈千里发现负责破坏“千里江山图”计划的特务头子竟然是叶启年,也同样想到了三年前的往事。正像小说所写的,“一看到叶启年,他(陈千里——引者注)心里就清楚了,他知道这个特务头子从来都不会发疯,甚至在他失去女儿时”[12]。为了干扰叶启年,陈千里甚至冒险趁前者到叶桃坟前悼念时,用亲历者的证词,向其揭示当年叶桃之死的真相:叶启年为了隐瞒女儿是中共地下党员的事实,指派特务刺杀陈千里,不料却错杀了叶桃。叶启年才是真正的杀人凶手。

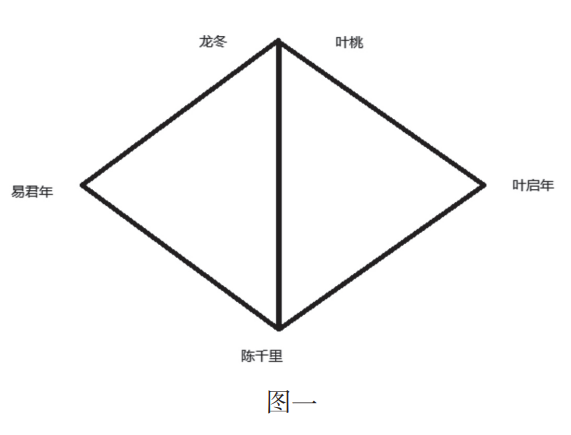

可以看出,《千里江山图》两条主要的情节线索,恰好形成了两组人物关系三角形,建构了极为工整的对位关系。在第一组人物关系三角形中,陈千里和易君年构成三角形的底边和底角,而顶角则是三年前在广州被杀害的龙冬;在第二组人物关系里,陈千里和叶启年作为底边和底角,则同样指向了顶角处在南京被枪杀的叶桃。在时间的维度上,两个三角形的结构,都是处在1933年的底边和底角,指向了1929年的顶角。巧合的是,叶桃被杀害前正在执行的任务,恰恰是从叶启年办公室的保险柜里,寻找中共广州地下组织被破坏的原因(也就是龙冬之死的真相)。这就使得两个三角形不仅分享着共同的底角——陈千里,而且深入到历史当中的两个顶角也紧密地勾连在一起(见图一)。

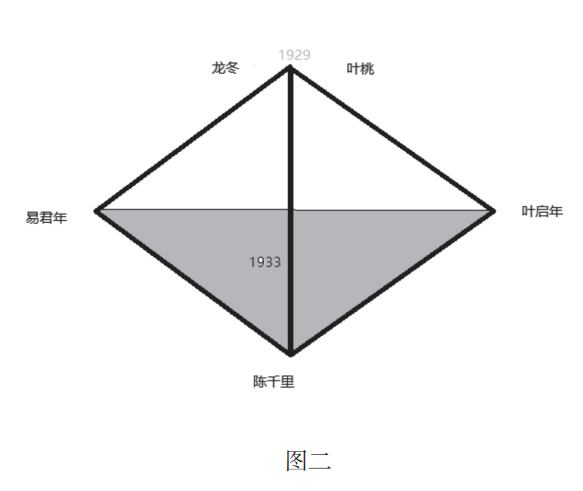

而如果我们进一步引申的话,这里其实还存在着另一组人物关系三角形——叶启年、陈千里和易君年。20世纪20年代中期,还在大学任教的叶启年和大多数中国知识分子一样,也在思考富国强兵、振兴中华的道路。此时,叶启年正信奉无政府主义思想,并物色优秀的年轻人团结在自己身边。陈千里和易君年都是叶启年选中的青年学生,只不过在时代大潮的推动下,两个人选择了截然相反的人生道路。陈千里受到叶桃的影响,认识到叶启年的“虚无主义背后,躲着一个投机分子、野心家”[13],转而接受了共产主义思想;而易君年则不断追随导师叶启年,先是潜伏在中共广州地下组织内,行动成功后,继而利用龙冬的身份,打入中共上海地下组织。从这个角度看,这部小说的情节人物结构,也可以看作一个类似于三棱锥的立体结构,叶启年、陈千里和易君年在1933年初围绕“千里江山图”计划展开的对决,构成了这个三棱锥的底面;他们的行动最终都指向了历史(也就是三棱锥的顶点),即1929年死去的龙冬和叶桃(见图二)。

需要指出的是,作为一部以寻找暴风雨的秘密、重访历史为写作哲学的间谍小说,《千里江山图》明确给出了自己的价值判断。陈千里在两条情节线索中对历史真相的不懈探寻,最终保证了“千里江山图”计划的顺利进行。在第一条线索中,他通过发现易君年在广州破获中共地下党后,不肯收手,还要进一步潜伏到中共上海地下组织,认识到此人性格上好大喜功。因此,他利用这一性格特点迷惑易君年,用将中共临时中央政治局一网打尽为诱饵,使其暂时释放已经被国民党控制的“浩瀚同志”。在第二条线索中,陈千里则突然向在幕后遥控指挥易君年的叶启年揭示,当年正是他本人造成了女儿叶桃的死亡。突如其来的历史真相,给叶启年很大的心理打击,使得他报仇心切,丧失了以往的冷静和缜密,批准了易君年以“浩瀚同志”为诱饵的行动计划。这两方面的共同作用下,才使陈千里在看上去已经毫无转机的紧急时刻,营救出被敌人抓获的“浩瀚同志”,并将其成功送出上海,奇迹般地完成了一个看似不可能完成的任务。小说《千里江山图》多次引用了列宁《远方来信》中的话:

奇迹在自然界和历史上都是没有的,但是历史上任何一次急剧的转变,包括任何一次革命在内,都会提供如此丰富的内容,都会使斗争形势的配合和斗争双方力量的对比,出现如此料想不到的特殊情况,以致一般人看来,许多事情都(仿佛)是奇迹……[14]

这表明孙甘露其实已经在小说中暗示,只有始终正视历史、探寻真相的共产党人陈千里,才能最终奇迹般地完成任务。而作为对照,小说在《附录材料一》中透露,虽然叶启年早在1933年就已经从陈千里口中了解到叶桃之死的真相,但在20世纪60年代的回忆文章中,他“仍然说陈千里枪杀了叶桃”[15]。显然,小说在这里已经判定,一个不愿意直面历史的人,根本不可能取得成功,更不可能创造出奇迹。

四、细节的“真实”

小说《千里江山图》对历史的探寻,还体现在对各类细节的描绘上。这部作品在细节的真实性上,被各类评论文章广泛赞誉。应该说,任何一位态度严肃、追求艺术品质的小说家,都不会忽视自己作品中的细节描写。因为细节描写固然显得边缘、琐碎,只是提供了人物活动的舞台和故事发生的背景,但它在某些时候却对作品的真实性和可靠性拥有一票否决权。例如,小说家在刻画曹操或孙悟空时,一两句对白的描写哪怕与人物的性格特征发生龃龉,也不会对作品的艺术价值构成太大的伤害,但如果曹操突然掏出了一支手枪,或孙悟空失手打断了一根电线杆,则会让读者瞬间“出戏”,进而对整部作品的艺术价值产生怀疑。不过,细节描写问题也有很多复杂的面向,在保证小说的真实性的前提下,细节描写究竟应该多“细”?应该在哪些方向上加强细节描写?在细节描写上需要花费多大的功夫?这些问题其实根本没有所谓标准答案,不同作家根据自身的创作个性和艺术要求的不同,都会给出截然不同的回答。

在《千里江山图》中,孙甘露在细节描写问题上的用力方向,显然指向了暴风雨的秘密——历史,着力去复原20世纪20年代末、30年代初上海、广州以及南京等城市的生活氛围。这是作家在个人经历、艺术趣味和创作风格等多方面因素的共同作用下做出的选择。孙甘露50年代末出生在上海,此后除了短暂外出开会、旅行外,始终居住在上海,从未旅居其他城市。这使得上海深深地刻印在孙甘露的身体里,在某种意义上成了他的生命底色。在以往描写上海的作品中,孙甘露已经表露出对这座城市在时间长河的冲刷下所发生的种种变化的敏感。例如,他曾在散文里写道:“在徐家汇广场隧道尚未修建之时,拐角上兼卖渔具的小花店以及斜对面的艺术书店是我和我的邮电局同事常去转悠的地方。”[16]“……不远处的芝大厦,坚硬、冷漠,再也不能用来打泥地网球了。(我还要注明这里原来是徐汇网球场吗?)”[17]他笔下还出现了这样怀旧的句子:“上海,这座梦幻之城……铁桥和水泥桥的两侧布满了移动的人形,衔着纸烟,在雨天举着伞,或者在夕阳中垂荡着双手,臂膀与陌生人相接,挤上日趋旧去的电车。那些标语、横幅、招贴、广告、商标,转眼化为无痕春梦。路面已重新铺设,60年代初期尚存的电车路轨的闪光和嚓嚓声仿佛在街头游行的人群散去之后,为魔法撤走。那些记忆在哪儿呢?”[18]显然,上海对于孙甘露来说,就如同掌上的纹路、额头的犁痕般熟悉,任何由时间带来的细小变化都让他感到唏嘘、怅惘,并不断朝着历史的纵深处回望。

而创作一部以20世纪30年代上海为背景的谍战小说,恰好为孙甘露延续此前的创作脉络,继续沿着时间的长河回溯,提供了一个非常好的契机。因此,他才会经年累月地查阅各类报纸、档案、地方志以及城市地图,并广泛咨询相关领域的专家学者,试图在小说中复原旧日上海的生活氛围。甚至可以说,孙甘露通过细节描写回溯历史的努力已经到了痴迷乃至偏执的程度,似乎超出了以可靠的细节描写使小说叙事变得真实可信的必要。例如,小说写陈千里在青岛得到党组织的命令后,在轮船经停上海时下船执行“千里江山图”计划时,这样描写陈千里下船的整个过程:

按照这位访客的指示,他(指陈千里——引者注)来到上海。轮船在吴淞口停了一个晚上,上午退潮后领航员登船,租界的外国警察也随同一起上船。巡捕盘问了他,把他登记成做古董生意的商人。[19]

这段描写看上去非常简单,绝大多数读者在阅读《千里江山图》时也不会过多留意,但其背后却蕴藏着小说家深厚的案头功夫。孙甘露不厌其烦地花费时间和精力,查阅了当时上海的水文气象资料,才写出轮船要在吴淞口停留一夜,第二天上午退潮后由领航员登船带领轮船入港的细节。[20]仅从小说阅读的角度看,这个段落如果只是简单描写轮船停靠码头,巡捕盘问陈千里并将其登记为古董商人,其实对情节推进没有太大影响。因此,按照某些现实主义文学的标准,有关轮船入港的细节描写,除了让叙事节奏更加缓慢外,并没有太多功用,是卢卡契所说的“真实细节的肥大症”[21]。不过,卢卡契对细节描写的态度有时会显得存在偏见,其判断未必完全准确。在小说叙述中,过于简略的描写固然能让叙述变得更加明快,但也很容易让故事成了流水账般的新闻报道;而丰富的细节描写则可以调控小说的叙事节奏,让读者的阅读速度慢下来,在小说的世界中漫步徜徉,仔细欣赏小说家用文字建构的那个具有画面感的世界。孙甘露笔下轮船入港这个不起眼的细节,或许很容易就被读者所忽略,但《千里江山图》中的每一页其实都有类似的细节描写,它们累积起来就成了让人无法忽视的存在。阅读这部小说时,读者有时会突然发现,自己好像追随着陈千里,走在了20世纪30年代的上海、广州以及南京的街头。历史上特定的生活氛围,已经通过无数貌似繁冗、无用的真实细节,被孙甘露呈现了出来。

需要指出的是,所谓“真实细节”,未必一定要完全符合历史事实,这种真实很多时候其实是一种难以用语言准确形容的感觉。可靠的细节在文学作品里主要是为了维系这种感觉。因此,小说中的“真实”改为小说中的“真实感”或许更加准确。尽管孙甘露在写作过程中查阅了大量资料,但作品中的很多细节其实与历史事实并不相符。例如,在《旋转门》一章中,侦缉队队长游天啸在1933年1月25日(除夕)傍晚到华懋饭店拜见叶启年,他在大堂偶然碰到一群记者围着一个洋人拍照、采访。这个细节和轮船停泊吴淞口一样,单独拿出来看无关紧要,对小说叙事没有太大的影响。从“这洋人是‘在世最伟大剧作家’”[22]以及“前些天他在香港的大学里演讲,说的话让那边的英国政治警察很紧张。……他在那边煽动学生闹革命,说什么一个人在二十岁不参加革命,到五十岁就会变成老傻瓜”[23]等只言片语来看,这个洋人显然是1933年初访问上海的英国剧作家萧伯纳。在这里,小说的细节描写就与历史事实发生了龃龉。萧伯纳访问上海的日期是1933年2月17日。当天早上6点,萧伯纳乘坐的不列颠皇后号轮船停泊在吴淞口;宋庆龄等人搭乘小火轮登船与萧伯纳共进早餐并邀请后者参观上海,一行人于上午10点30分下船,先是到外白渡桥边的礼查饭店短暂休息,之后赴莫利爱路宋庆龄公馆午宴,席间鲁迅与萧伯纳碰面;午餐结束后,萧伯纳到福开森路世界学院与世界笔会中国支会会员见面,然后再次来到宋庆龄公馆接受记者采访,最终于下午4点30分返回不列颠皇后号轮船。也就是说,孙甘露在小说中把萧伯纳访问上海的日期提前了24天,而且将接受记者采访的地点由宋庆龄公馆挪至萧伯纳从未到过的华懋饭店,并把时间调整到了傍晚。

这段细节描写对历史事实的改动,并不是由于知识欠缺或资料失察造成的。萧伯纳访华作为影响深远的文化事件,相关资料汗牛充栋,极易获取,对于能够去查阅1933年上海水文气象资料的孙甘露来说,我们有充分的理由相信他对萧伯纳的相关材料并不陌生。因此,这个在小说中无关大局且存在“瑕疵”的细节,其实提供了一个很好的切入口,帮助我们揣测小说家处理细节描写问题时的基本原则和写作意图。一方面,小说刻画的主要情节,发生在1933年1月10日至2月12日,即从“千里江山图”计划尚未启动就被破坏开始,到陈千里成功营救“浩瀚同志”离开上海这段时间。这是整部作品最重要的部分,情节的编织、悬疑的设置、紧张氛围的营造、人物性格的刻画、形象的塑造等都与此相关。而萧伯纳访问上海的时间是2月17日,如果严格按照历史事实来描写,那么作家要么需要延长主线情节,要么则必须删去这一细节。另一方面,孙甘露花费大量时间和精力进行资料准备,在创作中有意识地利用详尽的细节描写深入历史,营造那个年代上海的生活氛围,肯定对1933年初上海发生的各类新闻报道非常熟悉。因此,他一定是意识到萧伯纳访华是当时上海文化生活中的重要事件,并且认为将这一事件纳入小说叙述有助于呈现1933年的时代氛围。

历史事实与小说细节描写之间的矛盾,以及孙甘露在上述案例中的最终选择,其实透露了小说家处理《千里江山图》中的细节描写问题的基本原则。第一,细节描写应该真实可靠。为了尽可能地深入作品所描写的时代,小说家需要在细节描写上下功夫,使其符合历史事实。孙甘露专门通过查阅水文资料,确定陈千里乘坐的船舶停靠在吴淞口,就是很好的例证。第二,主线情节要比细节描写更为重要。虽然细节描写对小说的可信性拥有一票否决权,但它只能为主线情节服务,不能喧宾夺主。因此,孙甘露没有仅仅因为萧伯纳访问上海发生在1933年2月17日,就把《千里江山图》的故事时间延长五天或更长时间。如果他真的那么做,就会破坏小说紧凑的叙事节奏,明显得不偿失。第三,当主线情节和细节描写发生矛盾时,可以暂时搁置真实性原则,在细节描写中加入必要的艺术虚构,以便配合主线情节的展开。孙甘露最终即根据第三条原则,让游天啸在1933年1月25日的华懋饭店与萧伯纳擦肩而过。小说家没有选择直接将萧伯纳这个本身并不重要的细节删掉则表明,相较于历史的真实,他更看重的其实是历史的氛围。萧伯纳这个细节固然存在错误,但它一旦进入小说文本,整个故事就与1933年初这个特定的历史时空勾连起来,携带了那个时代特有的氛围。这才是《千里江山图》这样不断探寻历史的作品所追求的。更何况,其实很少会有读者像一些偏执、古怪的批评家那样,拿着放大镜去寻找小说细节描写中存在的纰漏。

五、细节描写与叙事节奏

细节描写上的用心和考究,也使得《千里江山图》的叙事节奏很有特点。评论家毛尖认为,这部作品一改孙甘露此前叙事节奏缓慢的特色,速度快得惊人:“第一次在孙甘露的小说中读到这么多动词。他之前的小说速度非常慢,行动少,动词少。这一次,他把一辈子要用的动词都用上了,而且高速。整个文本,短句短段落短平快,平均十个字一个动词,人物出场,都言简意赅直接动作,……无论是我方还是敌特,除了受伤,几乎都没有在小说里休息过。光‘快’这个词,就出现了87次。‘撤’,54次。”[24]的确,这部小说充满了惊险的追逐与搏斗,主人公必须与时间赛跑,才能拯救危在旦夕的“千里江山图”计划,使整个叙述必须时刻高速运行。

不过正像上文曾指出的,细节描写有着调控叙事节奏的功能。毕竟,情节哪怕再紧张,故事发展得哪怕再快,一旦进入细节描写的环节,叙述者也不得不暂时停下来“休息”一下,放慢语速,把细节描述清楚。因此,以细节描写为特色的小说《千里江山图》,在叙事节奏上的最大特点,其实并不是速度飞快,而是快慢结合,有着独特的节奏感。相较于孙甘露的早期小说,《千里江山图》最大的变化,是细节描写指向了20世纪30年代特定的历史环境,有了日常生活的质感。关于这一点,可以举几个例子予以说明。在发表于1988年的中篇小说《请女人猜谜》中,出现了这样的描写方式:

人们总是等到太阳落山的时候跑到院子里站一会儿,他们总是隔着窗子对话,他们的嗓音嘶哑并且语焉不详,似乎在等待某种超自然的力量来战胜某种闲适的心态。他们在院子的阴影中穿梭往返是为了利用这一片刻时光搜寻自己的影子。因为他们认为灵魂是附在影子上的。当然还有另外的说法。譬如,一个对自己的影子缺乏了解的人是孤独的。[25]

在这段引文中,小说家用整个段落描述“他们”,不可谓不详细,但读者读完之后,还是会觉得“他们”就像影子一般模糊,根本无从了解“他们”的生活状态。这样的描写方式其实是高高地悬浮在生活之上的,传递给读者的更多是某种带有玄学色彩的冥想。而在小说《千里江山图》中,孙甘露此前标志性的冥想式描写消失了,取而代之的是一种简洁的、指向日常生活的描写方式。例如,在主人公陈千里时隔三年后再次见到弟弟陈千元时,孙甘露这样描写前者的内心活动:

陈千里有点恍惚,心中柔软,这种感觉很久没有出现过了。他克制着,慢慢地考虑着别的事情。他望向四周,房间收拾得很干净,不像他记忆中的千元——他记得千元的房间总是乱糟糟的,可现在衣服在衣架上挂得整整齐齐,还有一条红色围巾,是他的吗?[26]

在小说中,陈千里头脑冷静、身手矫健,能够不惜一切代价完成艰巨的任务。见到陈千元后,陈千里说的第一句话是:“爸爸妈妈都好吗?”[27]此后的对话就转入周围环境是否安全等话题,似乎党的事业已经完全占据了他的心灵,没有给私人情感留下一点点空间。但上面那段引文中的细节描写,却指向了房间是否整洁这样琐细、平凡的日常生活,让读者看到这位行动果决的共产党人的内心深处,仍然有着对家人的关切和对幸福生活的向往。短短的一句“还有一条红色围巾,是他的吗”,堪称小说中的神来之笔,写尽了陈千里对弟弟个人问题的关心和生活是否幸福的牵挂。虽然这一系列丰富的内心活动,他只是默默地埋在心里,从来没有让弟弟知道。

在小说《千里江山图》中,细节描写所呈现的安稳、平静的日常生活,与革命工作的动荡、残酷,在叙事节奏上形成了鲜明的对照,使这个红色题材的谍战故事有了更为丰富的意味。一个非常突出的例子,是《扬州师傅》一章描写陈千元与恋人董慧文在正月十四拜访后者的父亲——淮扬菜名厨董大师傅——的场景。在这个段落中,细节描写占据了极为突出的位置,董家的房间陈设、董大师傅的衣着、桌上的菜肴等,都一一得到细致描绘。介绍董师傅从厨房走出来时,孙甘露这样写道:

话音未落,董大师傅隆重出场。因为在厨房干活,只穿了一件玄色洋缎短褂,下身同色直贡呢扎脚裤,天冷又加了羊皮背心,头上歪戴一顶簇簇新的貂皮帽,肩膀上挂着条驼绒围巾,半条在前面,另外半条垂在背后,前面长后面短,险险乎要往下掉。[28]

这段引文用干净、利落的语言,详细呈现了董大师傅的衣着,简直有明清话本小说的风格。接下来,小说又开始继续描写桌上的菜肴:

他(董大师傅——引者注)双手托着大盘子,盘中坐着一只枣红色猪头,猪脸栩栩如生。猪头拆骨镊毛,焯水三次,大铁锅竹箅垫底,铺上葱姜,加冰糖酱油作料,小火闷了几个小时。装盘虽是整只猪头,却眼软、耳朵脆、舌头酥、腮肉润、拱嘴耐嚼,分出五种口味。[29]

在这里,菜肴的食材来源、烹饪方法、色泽形态以及口味等,都被极其详细地描绘,用文字创造出一个充满烟火气的日常生活图景。这样的细节描写,也让小说的叙事节奏在这里突然慢了下来,整个故事似乎也进入了一个安宁祥和的时代。作为读者,我们肯定希望这个慢节奏的时刻能够无限延宕下去。因为陈千元和董慧文这对恋人在小说的前半段,马不停蹄地经历了一连串囚禁、拷打、监视以及党内的猜忌等,实在是太累了,如果他们能就此休息一下,并幸福地生活在一起该有多好。然而,孙甘露对小说的叙事节奏有着精确的把握,马上就加快了速度。接下来,陈千元刚要敬董大师傅一杯酒,毛尖所说的一连串快节奏的动词,就携带着革命年代的血雨腥风,呼啸着闯入了温馨、宁静的日常生活。游天啸带领人马冲入董大师傅的家,他甚至一边肆无忌惮地吃着桌上的美味,一边指挥手下将陈千元、董慧文逮捕归案。通过细节描写所制造的叙事节奏变化,使得日常生活的美好与革命岁月的残酷,一种极端的方式并置在一起。孙甘露似乎要以此告诉我们,陈千里、陈千元、董慧文以及无数革命先烈,并非不看重亲情、爱情以及家庭,更始终留恋着岁月静好的日常生活,只是共产主义信仰使他们相信,千里江山、千千万万中国人的幸福等待着他们去拯救,所以才以决绝的姿态,义无反顾地迎着革命的暴风雨前行。

作为一部谍战题材的长篇小说,《千里江山图》无疑在艺术上做了多方面的探索。通过带领读者不断探究暴风雨的秘密——历史,孙甘露创造出的一种独特的间谍小说写作哲学,一方面成功地在作品中调配了革命历史题材创作、谍战题材的类型文学以及先锋文学等不同的写作资源,另一方面也改变了自己此前的文学创作方式,用无数严谨、繁复的细节描写,营造出具有生活质感的作品。如果说伊恩·弗莱明永远围绕着“传奇”构思他的谍战故事,约翰·勒·卡雷的间谍小说总是表现出某种“犬儒”气质,那么《千里江山图》则是一部关于“历史”的谍战题材作品。

更多

更多

红孩:做一个把文学、哲学和生活打通的人

“长期的写作经验告诉我,散文和小说并不是两条永不相交的铁轨,有很多的时候,他们会在同一条铁轨同行,只是走着走着最终回到各自的终点。”

更多

更多

“年谱”如何“长编”——读李扬《沈从文年谱长编》

将“长编”建设为一种不可取替的学术体裁。

更多

更多

散文 | 回望涪江

这条奔涌不息的江河,何止是地理的脉络?她是巴蜀文明汩汩流淌的文化血脉,是千年烽烟与诗篇的沉默见证者,更是无数生灵赖以生息、梦想得以滋养的永恒摇篮。她用清澈而坚韧的水流,日

小说 | 七分钟

他和她终于站在了同一个空间里。然而,他站在那里,她躺在那里,中间隔着一层看不见的大气层,稀薄,冰冷,无法穿越。

诗歌 | 我们都是彼此的人间(组诗)

诗歌

诗歌 | 像一弯安稳的新月(短诗一组)

比如/把这些朴素的信仰/堆起来/就是她们的一生

散文 | 洞庭物语

八百里洞庭,壮阔、豪迈。云梦泽的古名,平仄抑扬,诗一般美妙。 岁月轮回,大浪淘沙。岁月研磨的亭台楼阁,在洞庭湖,或零落成泥,或沧桑得浑身灰黑,散发着尘埃的气息,古韵悠悠。