左翼文艺与西安事变

西安事变是中国现代史上的大事要事,对中国革命的前途命运产生了重要影响。其影响之大正如毛泽东当时所感:“实是如天之福。”[1]西安事变的酝酿及和平解决,也为中国革命贡献了经验,杨奎松教授对此概括道:“中共中央也正是从它在陕北的这段颇具戏剧色彩的经历中,才第一次如此深切地了解到,统战工作可能具有怎样神奇的功效。”[2]三年后,毛泽东在著名的《〈共产党人〉发刊词》中,将“统一战线”称为“中国共产党在中国革命中战胜敌人的三个法宝”之一。[3]长期以来,西安事变是史学界尤其是中共党史研究领域的一个重点。围绕着西安事变来龙去脉以及周边人事,迄今已产生了数量惊人的研究成果。特别是1980年代以来,随着大量档案性资料[4]和回忆性资料的[5]浮现,学术界对中共在西安事变中的历史作用进行了非常深刻和丰富的阐释[6],虽然还存在一些疑点和争论,但在总体上对于中共在西安事变中的统战成就已建立起了比较清晰的认知框架。

然而,在这些统战研究中,我们罕见对于中国左翼文艺的专门论述。西安事变主要是张学良杨虎城借助中下级军官势力形成的。而通过左翼文艺影响东北军中下级官兵的抗日情绪,正是中共中央对东北军统战工作的重要政策。张学良对此深为感叹,他直到晚年仍然对左翼文艺在东北军中的影响记忆深刻。[7]宋美龄在事变当时就已发觉:“早在事变之前,上海左翼文化人即已潜入西安,非法发行刊物,诋毁中央,诬蔑领袖。”[8]而现有的研究著作,基本都将视角集中于中共、东北军及十七路军和国民党的高层人物,仅仅零星述及左翼文艺的个别作品,并未将左翼作家作品在西安事变中的存在和作用作为结构性的研究对象。当然,在西安事变的历史叙述中,左翼文艺并非显要环节,但它作为历史事实深刻参与了事变,这决定了它的叙述价值,并将因此而丰富我们对于西安事变这一宏大叙述的建构,同时也为我们认识历史转折中的中国左翼文艺运动提供了一个难得的典型。

一

1935年10月,中共中央带领中央红军历尽艰难到达陕北,与刘志丹部会合。在陕北,不足万人的红军又面临近二十万东北军和国民党十七路军数万人的围剿。此时的东北军刚刚被蒋介石调来西安,张学良被委任为西北“剿匪”副总司令(蒋为总司令)。张学良对远道而来的红军非常紧张,唯恐“陕北赤化”,积极布置围剿,“俟合围完成,而期一举歼灭之”。[9]当月月底,趁红军立足未稳,张学良部署发动了直罗镇战役。然而,红军仅以数连兵力全歼东北军一个师外加一个团,捉俘虏2000余人。“围剿”不成,反而使红军在陕北扎下根来,张学良对红军的战斗力感到惊惧。

在与东北军第一次交手中,中共中央就发现了这支部队的弱点。用张闻天向共产国际报告的话来说,“东北军是一支与一般军阀军队有很大不同的军队,它一方面被日本帝国主义驱逐,无家可归。另一方面因不得不附属于蒋介石之下,以致屡受排挤与削弱,得不到平等待遇”[10]。“亡国亡家”的东北军面对主张“北上抗日”的红军,战斗力不高。在接下来的数次战斗中,红军通过优待俘虏、释放被俘将领[11]、阵地劝降[12]、战俘喊话、俘虏带宣传品回部队[13]、给东北军将士写公开信[14]等方式,对东北军进行了一系列的心理战,屡收奇效。也正是通过被俘将领高福源,张学良在1936年初第一次与中共高层建立了联系。[15]

心理战的成功,促使中共知彼知己,迅速改变了对东北军的策略,逐渐由军事对抗变为“政治争取”。1935年底,中共中央根据共产国际“七大”精神,召开了瓦窑堡会议,明确将“统一战线”作为民族革命战争中的“党的策略路线”[16]。针对距离陕北咫尺之遥的东北军及十七路军的统战工作,在中共中央日程表上变得愈发重要。

1936年6月,《中共中央关于东北军工作的指导原则》[17]出台,共计十条,这是中共对东北军统战工作的纲领性文件。《中共中央关于东北军工作的指导原则》把“争取东北军到抗日战线上来”作为“基本方针”,明确了对东北军的统战目的是“把共产党所提出的关于抗日救国的纲领变为他们自己的纲领”,致力于将东北军转变为抗日爱国的红军友军。文件规定了此项统战工作的基本策略,即“上层统一战线与下层统一战线同时并进与互相配合”。所谓“上层统一战线”,就是中共领导人针对张学良及其少部分高级将领的工作。从该文件看,中共中央更加关注“下层统一战线”的工作原则问题。

所谓“下层统一战线”,即针对东北军中下级军官和士兵的统战。在与东北军的接触中,中共发现东北军内部的抗日情绪呈现“不平衡不一致”的特点:东北军诸多高级将领是老帅张作霖时代的老人,资历较高积累较深,加之九一八事变撤出东北时他们的家眷随行,因此不愿意冒抗日风险;而大量的少壮派官兵则不同,他们对东北沦陷比较痛心,父母妻儿皆沦于日军统治之下,因此他们对于少帅张学良渴望“打回老家去”的心态比较同情。中共据此判断“中下级官兵中间的抗日情绪是很高涨的,这就便利于我们抗日救国的宣传与活动”。

在下层统一战线中,中共采用的是“外面工作”与“内面工作”相结合的具体方法。“外面工作”,主要是在两军驻防交接地带,“利用我们的宣传品、喊话、谈话、联欢、慰劳、演剧等等方式,去影响东北军”。这是中共长时期以来一直在做的工作。

《中共中央关于东北军工作的指导原则》更多地指导了“内面工作”方法。中共发现东北军的组织性非常差,除了张学良之外,东北军内缺少稳定的核心领导组织,凝聚力薄弱。所谓“内面工作”,就是在东北军中建立中共的党组织,以中共党组织为基础“在东北军中创立坚强的领导的核心”,从而“使东北军的下层官兵在抗日救国的政治目标下团结起来,给东北军造成一个坚强的下层基础与推动的力量”,推动高级将领乃至于整个东北军成为抗日友军。

根据中央的指示,中共地下党在东北军中成立“中共东北军工作委员会”(以下简称“东工委”),这是中共在东北军内部统战工作的专门领导机关。“我们应该派出最好的同志到东北军内部去进行工作,并在里面发展党的组织”,“培养与训练一批专门到东北军中去的干部”,“以实现共产党在东北军中的一切策略与决定”。据“东工委”发起者孙达生介绍,该委员会直接由周恩来与李克农领导,前期核心主要是刘澜波、苗勃然、孙达生等早期潜伏在东北军的中共地下党员,工作经验丰富。[18]“东工委”的主要任务,是广泛地建立中共党组织,“在东北军中间,应该吸收最优秀的分子到共产党内来”。为此,“东工委”及地下党员“在东北军中完全以抗日的积极分子的面目出现”,“组织与团结东北军中一切抗日救国的积极分子”,“帮助东北军去发现、物色与教育一批东北军自己的勇敢积极的分子,使他们组织成为一个坚强的核心,经过它来推动整个东北军中抗日救国的工作”。中共中央甚至为这种组织设计了“东北抗日军人社”“东北抗日会”“复东社”“东望社”等名称。

中共“东工委”最终在东北军中下级官兵中建立起了两个领导组织:王曲军官训练团和张学良卫队营学兵队。1936年6月末,在西安王曲地区,刘澜波、刘鼎等中共地下党员与张学良共同组织了以东北军和十七路军少壮派军官为主体的训练团,史称王曲军官训练团。该训练团结构上模仿蒋介石的庐山军官训练团,名誉团长是蒋介石,实际团长是张学良,副团长为杨虎城,在西安事变前办有四期,共计五百余人。据张学良参秘室秘书、训练团一期学习委员林世权透露,参训的少壮派军官“经张学良将军与刘澜波等人审定,其中多数人是从特别人事档案里选择出来的”[19],主要是“连长以上、团长以下的现任军官”,部分中共地下党员秘密参与其中。训练内容有军事课、政治课和精神讲话等。应该说,这是中共帮助建立的东北军少壮派军官组织,是东北军的中坚力量。另一个组织是1936年9月成立的张学良卫队营抗日学生队(以下简称“学兵队”)。据学兵队领导人之一、中共地下党员宋黎回忆,张学良为革新东北军组织,曾在中共地下党员刘鼎建议下设想举办军校,“为东北军培养抗日中下层军官”,但惧于南京政府,遂改办学兵队。学兵队广泛招收抗日爱国的学生,并根据张学良指示重点招收东北籍学生,以张学良卫队营为依托,快速地建立起来。[20]据张学良卫队营营长孙铭九所说,学兵队前后三期,共有四百多人,“队员大部分是从北京找来的,是通过中共地下组织秘密介绍来的积极抗日分子,其中有大学生、中学生和社会青年,很多人是参加过‘一二·九’运动和参加过‘民族解放先锋队’的队员,也有一小部分是共产党员”[21]。课程以政治时事为主,军事术科为辅,间以思想教育。这是中共帮助张学良建立的中下层军官后备军,“张学良将军对学兵队寄以厚望。西安事变发生后,学兵队员立即调至重要部门”[22]。

在酝酿西安事变的过程中,中共就是在上述这条“下层统一战线”中有力借助了左翼文艺的宣传鼓动作用,对东北军中下级官兵施加影响。与纲领性的《中共中央关于东北军工作的指导原则》相应,左翼文艺在下层统一战线中也分为“外面工作”和“内面工作”。

所谓“外面工作”即从外部影响东北军,主要形式就是在东北军驻防阵地演剧。1936年初,中共中央专门就转变宣传工作作风下发指示信,明确要求改变先前那种标语口号式的“高谈阔论使人厌烦的宣传”,要多多利用演剧等“普遍深入、通俗简明”的宣传鼓动方法。[23]1936年4月,周恩来连续给红军前线将领发电,指示对于东北军主力六十七军的统战工作要“加紧最有把握方面的下层官兵工作”[24],要注意使用各种文艺形式,“动员所有的我们的战斗员、游击队员、赤少队员、机关工作人员,同他们中下级官兵举行谈话、宣传、联欢、唱歌、演戏,把他们当作自家人,同他们各单位甚至一连、一排、一班进行瞒上不瞒下的协商,敷衍上级进攻命令,……这样把六十七军从政治上转变为可靠的抗日军”[25]。周恩来指示在前线阵地上对东北军“广泛散发《还我河山》《打回老家去》等宣传材料”,借机与东北军交朋友。[26]彭德怀指示一军团利用演剧等形式向东北军“介绍东北人民痛苦及其希望东北军打回东北去”[27]。如中共所料,演剧这种形式颇受东北军中下级军官欢迎,收效甚大:“红军的文工团晚上在边境上演戏,暗中通知东北军的弟兄们可以去看戏,到时台上汽灯一亮,果然戏台下坐着很多东北军的士兵。”[28]红军将领时常向中央汇报对东北军演剧的情形,如1936年8月叶剑英专门向周恩来电报汇报人民剧社演剧:“人民剧社在安塞二十天,表演与谈话,均得684/R(引按东北军前线部队代号)来市场的官兵欢迎,直到最后一次,可吸引五十余个东北军,五六百群众来看表演,演到亡国恨这一类悲剧时,东北军中堕泪者不少。每次小册子,均能发出。第三次表演时,发出105本。‘打回老家’(引按话剧《打回老家去》)进行组织时均介绍到工委去做。”[29]应该说,战地演剧是中共极具特色的统战方式。

所谓“内面工作”,即在中共“东工委”指导下,左翼文艺从东北军及十七路军内部发挥影响。该部分工作情形较为复杂。大体可分为三个方面。

一是实际掌握东北军及十七路军的机关报及其文艺副刊。西安事变发生前后,西安市文化空气较为活跃,东北军、十七路军、其他地方实力派等都办有报刊。左翼文化工作者在中共“东工委”的指导下,实际掌握了相当部分的报刊,尤其是文艺副刊:《西京民报》是东北军的机关报,1936年9月,中共地下党员、左翼新闻工作者张兆麟、陈翰伯在“东工委”负责人宋黎的安排下担任总编辑与副总编辑[30];《西北文化日报》是杨虎城十七路军的机关报,中共地下党员宋绮云为该报社副社长兼总编辑[31];《文化周报》是东北军“抗日同志会”的会刊,中共地下党员、左翼作家吴奚如在刘鼎安排下成为该报主编[32];东北军六十七军机关报《东望》月刊的主编是中共地下党员王士达,其上级即“东工委”负责人孙达生[33];《活路》册子则是在“东工委”负责人刘澜波的指示下,由中共地下党员栗又文、孙达生以及左翼文化人高崇民合力编写而成[34]。总之,东北军及十七路军的机关报实际由“东工委”领导下的左翼文化工作者所掌握。大量诗歌、小说、曲词、话剧等左翼文艺作品,正是通过这种合法途径在东北军及十七路军中广泛传播。

二是中共“东工委”将左翼文艺作为东北军王曲军官训练团和张学良卫队营学兵队的教学内容。据笔者所检阅的史料,几乎所有王曲军官训练团和学兵队成员的回忆录资料和口述性资料中,都提及了他们学唱左翼歌曲、排演观看左翼话剧、阅读左翼文学作品的经历。在刘澜波等中共地下党员的安排下,王曲军官训练团延请了一些中共党员前来授课,讲授革命史、游击战术、长征历程等。同时,“每个班都发给一部留声机,专门放送救亡歌曲”,跟唱学唱,然后集体合唱《义勇军进行曲》《开路先锋》《毕业歌》《大路歌》《松花江上》《打回老家去》《中国人不打中国人》等歌曲。[35]据张学良秘书林世权等人回忆,张学良对教唱这些左翼救亡歌曲特别重视。张学良将《义勇军进行曲》指定为军官训练团的毕业歌曲,要求军官们人人会唱而且广泛传唱。他本人就亲自参与传唱,并认为:“这些歌对抗日教育很大,胜过讲课,大家都会唱了,影响也就大了。”[36]学兵队接受左翼文艺的情况则更加多样。由于学兵队成员主要是中共地下党员和中共影响下的进步青年,队内左翼文化气氛十分浓郁。他们不仅阅读、排演、教唱左翼文艺作品,并且亲自创作了一些作品如《上起刺刀来》《中国人不打中国人》等,到东北军中去传唱和排演。[37]学兵队创建的图书馆,里面尽是《反杜林论》、《大众哲学》、《普希金诗选》、鲁迅小说散文、高尔基小说等左翼进步书籍。[38]学兵队出版墙板报,上面登载的是《八一宣言》《西行漫记》。[39]同时,他们还在东北军内举办了形形色色的文艺活动。学兵队成为在东北军内乃至整个西安市内传播左翼救亡文艺的旗兵。

三是中共地下党员与左翼文艺工作者在东北军及十七路军中进行大量播散式的左翼文艺活动。在当时,大量地下党员分散到东北军及十七路军各部。因此中共中央指示“东工委”,要把在东北军及十七路军中广泛传播左翼救亡文艺作为中共地下党的政治任务。[40]于是大量中共地下党员将救亡文艺作为其统战工作的公开合法手段,“教唱救亡歌曲更是东北军地下党普遍开展的工作”[41],《松花江上》等歌曲达到了东北军士兵几乎人人会唱的地步,直至影响整个西安市的有志救亡人士。

由上而观,在酝酿西安事变的过程中,中共将左翼文艺视为统战工作的重要战术资源。针对东北军及十七路军中下级军官,中共具体而又深入地发挥了左翼文艺的统战功能,呈现出“从上到下”又“内外兼顾”的政策特点:“从上到下”,即中共中央制定基本原则,中共“东工委”负责具体指导,王曲军官训练团与学兵队集中作用,每个地下党员参与其中;“内外兼顾”即左翼文艺既从东北军外部施加和辐射其影响,又从东北军内部产生和播散其影响,“外面工作”与“内面工作”同时并进。不得不说,这种文艺统战具有鲜明的系统性和高度的组织性,对下层统一战线的建设起到了有力的策应作用。

二

中共通过左翼文艺影响东北军中下级官兵的策略,主要借助的是打入东北军内部的一批左翼作家和文艺青年,尤其是一批在党的原左联盟员。1936年8月5日,中共中央给中共北方局中央下发指示信,指示将北方左联像上海左联那样解散,把广大盟员“尽量吸收入党”,然后“有计划配置到各部门各地方的群众中去”,“取得公开或半公开的机会”,“发展他们的天才,建立党的细胞”,“以扩大与加强统一战线的工作”。[42]要而言之,将左联盟员投入统一战线。毋庸讳言,1936年最需要左翼作家的统战区域,是西安。

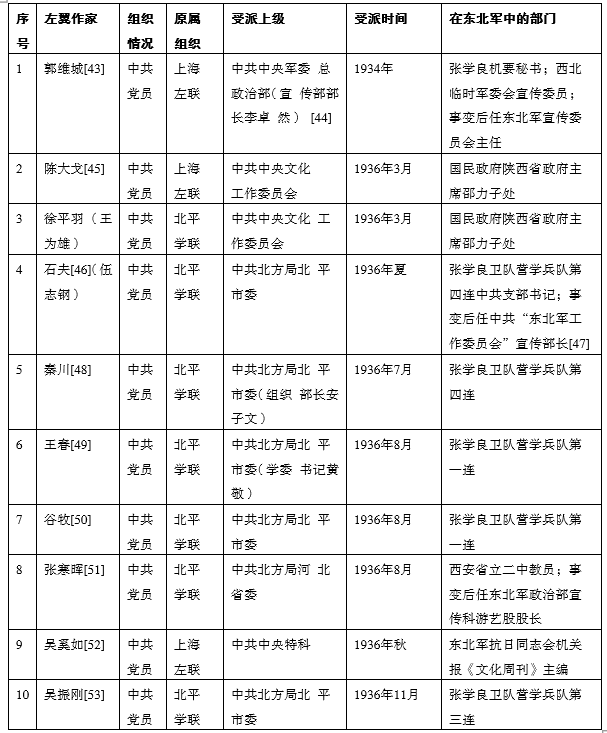

在中共指示下,进入东北军的左翼作家的情况,可见笔者辑录下表:

在中共中央和中共“东工委”的指导下,这些左翼作家对东北军及十七路军开展了具有针对性的文艺统战工作。根据现今资料,产生实际影响的文艺活动可分为四个方面:抗战歌谣的创作和传唱,抗战话剧的创作和上演,鲁迅逝世纪念活动的开展,丁玲《一颗未出膛的枪弹》《红军长征记》等小说散文的创作和传播。

第一,左翼文艺在东北军中影响最著者,当属抗战歌谣的创作和传唱。1931年九一八事变后,左翼文艺界创作了大量的东北救亡歌曲。1935年“华北事变”后,救亡歌曲的创作再掀高潮。被派入东北军的左翼作家们对这些歌曲比较熟悉,他们选择了某些特别适合东北军情绪的救亡歌曲,组建合唱团,在东北军中教唱开来。教唱最多的三首歌是:《打回老家去》《毕业歌》《义勇军进行曲》。《打回老家去》由左翼诗人安娥作词、左翼音乐家任光谱曲,曲调悲怆坚决。《毕业歌》由田汉作词聂耳作曲,是一首激越的进行曲。两首歌曲的歌词均是直白恳切的呼告,“东北地方是我们的/华北地方是我们的/他杀死我们的同胞/他强占我们的土地/东北同胞快起来,全国同胞快起来/我们不做亡国奴,打回老家去”[54],“同学们!大家起来,担负起天下的兴亡/听吧,满耳是大众的嗟伤/看吧,一年年国土的沦丧/我们是选择战还是降,我们要做主人去拼死保疆!”[55],唱出了东北军中少壮派官兵渴望抗战复土的心声。《义勇军进行曲》是1935年电影《风云儿女》的主题曲,由田汉作词聂耳作曲,全曲极具感染力,尤其是第一句“起来,不愿做奴隶的人们,把血肉来筑我们新的长城,中华民族到了最危险的时候”[56],非常适合“华北事变”后中华儿女的整体心境。当左翼作家在东北军内教唱时,张学良听了大受感动,一起高唱,并将之定为其张学良卫队营学兵队的队歌和军官训练团的毕业歌曲。

左翼作家们不仅在东北军中传唱已有的救亡歌曲,他们更身体力行地展开了歌谣创作——这是专门为东北军中下级官兵而创作的,如《中国人不打中国人》《上起刺刀来》《我们》《前进曲》等。“我们是一群流浪汉,我们是一群爱国犯/家乡,家乡,一片沃野的家乡/早成了倭寇的屠场”,“听呵,爹妈兄弟在老家哭叫”,“我们愿受上边的命令/可是不能无缘无故地调开”,“中国人不打中国人/不给日本做开路先锋/我们要做民族解放的先锋”,“上起刺刀来/兄弟们散开/这是我们的国土,我们不挂免战牌”……[57]这些歌词反映了东北军被迫围剿红军无法抗日的苦闷现实,左翼作家们正抓住了这一点,以歌词为中心,附以简单的配乐,很快就在东北军中传唱开来。

在为东北军专门创作的歌曲中,《松花江上》是最著名也最广为流传的一首,在抗日战争中它与《流亡曲》《复仇曲》组成著名的“流亡三部曲”,传遍大江南北。《松花江上》作者是北方左联盟员、左翼作家张寒晖。被中共北方局中央派到西安后,张寒晖发现,西安市民对东北军士兵存有误解,东北军士兵常常遭受讥讽,他们愈发思念家乡亲人,愈发渴望打回老家去。然而东北军却被国民政府调来西北围剿红军,而红军又恰恰是极力主张抗日的军队。于是他们情感上内外交迫,矛盾异常,渴望抗日的同时,也希望有人能将他们真实心曲道出。《松花江上》正是这样一首歌。

在创作《松花江上》的过程中,张寒晖套用了他所熟悉的河北定县“寡妇哭坟”的曲调和声调,全曲以悲怆低回为基调。张寒晖又以他对东北籍士兵和难民心态的了解,为这首曲子填词:

我的家在东北松花江上/那里有森林煤矿/还有那满山遍野的大豆高粱/我的家在东北松花江上/那里有我的同胞/还有那衰老的爹娘/九一八,九一八/从那个悲惨的时候/脱离了我的家乡/抛弃那无尽的宝藏/流浪!流浪/整日价在关内流浪/哪年,哪月,才能够回到我那可爱的故乡/哪年,哪月,才能够收回那无尽的宝藏/爹娘啊,爹娘啊/什么时候,才能欢聚一堂?![58]

这凄婉哀伤的歌词,配以寡妇哭坟的定县曲调,无论是独唱还是合唱,都是如泣如诉,极具感染力。中共“东工委”负责人孙达生将之传到学兵队,继而迅速传遍整个东北军,无数东北军官兵为之泣下。[59]不仅在东北军内,在整个西安,它也成为救亡的号角。西安事变前夕,西安大中学校学生在中共组织下爆发了纪念“一二·九”运动大游行,学生们万众一心开赴临潼向蒋介石请愿,一路高唱着《松花江上》,“使奉张学良、杨虎城之命来维护秩序的东北军极为感动”,张学良亦大受感动,“含泪倾听”,当即向学生们发表讲话,表达了抗日决心。[60]事变发生初期,周恩来前去东北军帮助整理军官间的分歧,发表赞扬东北军逼蒋抗日的演讲。演讲结束后,“军官们不愿离去。周恩来应邀指挥大家唱起《松花江上》。歌声引起共鸣,有的低头哭泣,有的热泪盈眶,有的紧握拳头,激发了他们的抗战热忱”[61]。《松花江上》迅速地传到了西安之外:左翼作家王林将《松花江上》寄给中共北方局领导人黄敬,由黄敬转给北平学联的歌咏队,从此这首歌在大江南北传唱起来。第二次世界大战中莫斯科电台专门播送这首歌,使之成为一首具有世界影响的反法西斯歌曲。[62]

第二,左翼作家们在东北军内组织较大规模的演剧队和剧团,为东北军专门创作和演出救亡话剧。由于东北军中下级官兵的文化水平不高,歌谣和演剧成为他们普遍易于接受的文艺形式,通常是演剧和歌谣合唱组合进行。为此,左翼作家们不仅搬演已有的左翼救亡话剧,如《苏州夜话》《回春之曲》《中华的母亲》《压迫》等,并且身体力行地创作了《打回老家去》《火山口上》《鸟国》等新剧。《打回老家去》讲的是一个东北的老母亲历尽艰险来到东北军,终于找到了当兵的儿子。老母亲向儿子讲述了家乡山河破碎的苦难,希望儿子“打回老家去”。而这时,儿子的排长却将老母亲视为中共派来的密探,准备枪毙。当得知其确系下属的老母亲时,排长仍然坚决地驱逐了老母亲,不准再谈论“打回老家去”。于是老母亲含泪告别儿子,再次在异乡流浪。这部剧在上演时,“许多士兵痛哭流涕,纷纷要求打回老家去,拒绝再打内战”,有的士兵“哭得鼻子发酸”,甚至当场“有一个剿匪总部的士兵放声大哭,被官长逐出”[63]。戏里戏外可谓如出一辙。

规模最大、影响最深的剧作,是王林创作的独幕剧《火山口上》。这是一个典型的“革命+恋爱”式的悲剧。一个主张抗日的东北军官,暗恋着一位前来西北寻找父亲的东北流浪女学生。美丽单纯的女学生此时却爱上了表面温和的国民党特务。国民党特务借助女学生之手毒杀了这位东北军官。东北军官在临死之际告诉这位女学生,女学生的杀父仇人,正是她的情人国民党特务。女学生幡然悔悟,借机杀死了特务,之后自己也服毒自尽。在公演时,由王林亲自担任男主角,女主角则由著名左翼文艺女青年吴光伟扮演,表演十分生动,尤其结尾处过于感人,现场观众发出阵阵怒吼。该剧不仅在东北军内公演,而且在当时西安最大的可容纳两千多人的易俗社公演,连演三天,“其盛况可谓空前,甚至连前线的许多军官也告假回来看这出戏”[64]。该剧成为当时西安文化界的一件大事,街头巷尾常闻人们对于剧情和人物的评价,一些左翼文化人掌握的报刊也对此剧进行了高度评价。

第三,1936年10月19日鲁迅逝世,左翼作家们在东北军中开展了鲁迅纪念系列活动。在中共地下党的周密安排下,西安市文化界教育界各统战团体举行了三次规模较大的鲁迅纪念活动[65],颇有声势,张学良杨虎城敬送花圈表示支持[66]。左翼文化人掌握的各类文艺副刊纷纷刊载鲁迅逝世的消息和纪念文章,东北军机关报《西京民报》副刊刊出“纪念鲁迅专刊”[67]。与鲁迅有过许多联系的左联盟员吴奚如,此时正是东北军“抗日同志会”机关报《文化周刊》的主编。他对鲁迅逝世感到悲痛,写下《遥远的吊唁》一文,发表在该报创刊号上。[68]

张学良卫队营学兵队成员中有数位左翼作家和大量进步学生,他们对鲁迅怀有深深的崇敬之情。鲁迅去世的噩耗传来,在中共“东工委”的具体指示下,学兵队于当日举行“追悼鲁迅先生逝世大会”。地下党员、左翼作家和青年学生们陆续登台,追怀鲁迅的战斗精神,尤其借助鲁迅的一些作品来阐释鲁迅的民族精神,现场起到了相当的鼓舞作用。[69]值得一提的是,1936年10月正值蒋介石五十诞辰,西安市内国民党军政机关张灯结彩、大事庆祝:西安市中心的鼓楼,“从上到下挂着长幅红布标语,上写‘蒋委员长万岁’”。面对如此情景,学兵队员们开展的鲁迅纪念活动完全是针锋相对,“与此遥遥对峙的则是东城门楼上高悬白布阔幅横标,大书‘鲁迅先生永垂不朽’”[70]。一边是红布喜事一边是白布丧事,一边是祈祷万岁一边是永垂不朽,学兵队员们用这种决绝姿态表达了对鲁迅的悼念,一时引人注目。

在遥远的上海,中共借助鲁迅逝世纪念开展了声势浩大的政治运动,人们高唱着《打回老家去》《义勇军进行曲》送别鲁迅。[71]而在千里之外的西安,这样的纪念活动同样开展着。在当时中国的其他地方,这样的鲁迅纪念活动同样开展着,它们都有共同的寄托:缅怀民族英雄鲁迅,呼吁民族统一战线。

以上所述主要是东北军中左翼作家们所进行的文化统战活动。而在陕北,也有数位左翼作家,他们虽未身临其境,但也为文艺统战付出了努力。1936年8月,中共中央军委号召全体参与长征的红军将士根据亲身经历,以一个月的时间突击写作回忆性散文,由丁玲、徐梦秋、成仿吾等人编辑,合集而成《红军长征记》[72]。这是1949年之前整个中国乃至世界认识红军长征的蓝本性作品。《红军长征记》的部分作品也被中共地下党员带到了东北军中,在王曲军官训练团传看,刘鼎、刘澜波等人借此讲述红军长征,使东北军官兵更加认识中共和红军“北上抗日”的决心。

西安事变发生后,部分东北军部队奉南京政府之命进攻红军。丁玲在戎马倥偬之际,以这类东北军为对象写了著名的小说《一颗未出膛的枪弹》。小说写一个十几岁的小红军被东北军的一个连长抓住了,行将处决。小红军十分镇静,临死之际他说:“红军不是土匪,我们从来没有骚扰过老百姓,我们四处受人欢迎,我们对东北军士兵是好的,我们争取你们和我们一道打日本,有一天你们终会明白过来的!”小红军请求连长用刀杀掉他,这样可以省下一颗子弹打日本。东北军连长大受感动,义释小红军,他大声地斥责周围的东北军士兵:“大家的良心在哪里?日本人占了我们的家乡,杀了我们的父母妻子,我们不去报仇,却老在这里杀中国人。看这个小红军,我们配拿什么来比他!”[73]这个小说的口径与《打回老家去》《中国人不打中国人》《松花江上》等作品完全一致,在西安事变后的西北地区产生了很大影响。

可以看到,这次文艺统战的主要方式是“内面工作”,也即在东北军内部开展文艺统战工作;其主体即打入东北军内部的在党左翼作家和左翼青年;其主要对象是东北军团长以下军官和士兵;其主要方法就是根据东北军中下级官兵的实际心态,有针对性地创作和迅速传播救亡性质的文艺作品;其主要载体是话剧、歌谣、联欢活动、纪念活动等大众化文艺形式。应该说,十分符合中共中央当初对东北军下层统一战线的设想。

三

实事求是地看,在东北军中传播左翼救亡文艺,无论是对中共还是对东北军而言,都是非常有利的举措,因为“抗日”正是二者的共识地带。中共对东北军的文艺统战就是在这个共识地带中展开的,其目的在于争取东北军抗日,而不在争取东北军本身——西安事变发生后,中共中央明确指示红军各部,决不能趁火打劫,“坚持不收东北军(也包括十七路军)一人一枪一弹的原则”,拒绝收容主动要求加入红军的东北军部队。这使张学良杨虎城非常感动,认为红军是真正抗日的友军。[74]这也是此次左翼文艺统战的范围和界限。

在东北军方面,中共文艺统战的直接作用,是给予东北军中下级军官以教育作用和组织作用。中共借助救亡文艺,以“诲人不倦的教师的精神”[75]给东北军实施了大规模的国耻教育和抗日教育,给东北军带来了前所未有的精神洗礼。张学良当时即已心知肚明,“当是时也,共产党之停止内战,共同抗日,高唱入云,实攻我心,并已动摇大部分东北军将士,至少深入少壮者之心”[76]。

张学良对此持肯定和支持态度,他不仅将救亡文艺作为改变东北军士气的教育手段,并将之作为少壮派官兵的组织手段。在张学良与周恩来等人的会晤中,张学良表示“东北军有抗日情绪,但无组织,且求不到得力人材”,感叹“自己连教导团或随营学校都没有”[77]。因此,中共接受张学良请求,最终协助张学良在东北军中建立了王曲军官训练团和卫队营学兵队。这两个组织也因此成为东北军中左翼文艺的大本营,中共“东工委”和左翼作家大部分都活动在这两个组织中。在张学良的支持下,左翼救亡文艺不仅成为这两个组织的学习和训练内容,而且借此向外扩散影响直至大部分东北军将士。

这两个组织中的少壮派军官,正是张学良日后发动西安事变的依靠力量。左翼救亡文艺统战给东北军少壮派官兵以极大刺激,这些经过精神洗礼的灵魂终于和民族的命运熔铸在一起,直至激起兵谏。这是左翼文艺统战的深远影响。

事实上,在西安事变前夕,南京国民政府高层对东北军与红军相互和解并合力抗日的情况已有相当的了解。仅以蒋介石在事变之前所接触到的信息来看:西北“剿总”秘书长晏道刚给蒋介石的密函称:“东北地方被日寇侵占后,一些军官家属逃到关内,流离失所,生活极感困苦。对日寇敌忾同仇,是东北军官兵普遍心理。前线官兵已有许多与共产党联系……”[78]国民党情报负责人之一、中央新闻检查处处长贺衷寒察觉了王曲军官训练团的诸多异动情形,亲自向蒋介石汇报[79];陈诚电告蒋介石,汤恩伯部截获了陕北红军与东北军秘密联络相约抗日的诸多文件[80];一些左翼文化“反动刊物”甚至被国民党特务侦查,送到了蒋介石的面前,蒋介石下令将主导的左翼文化人“直接逮捕解京”[81]……也就是说,蒋介石对东北军中下级官兵受中共抗日宣传的情况比较了解,宋美龄说事变之前左翼文化人潜入西安从事“反动宣传”亦非虚言。

张学良亲自给蒋介石发了数封电报来解释。电报中,他出人意料地向蒋介石汇报了东北军青年军官受中共统战影响的情况,“此间东北青年暨官佐尤多富于抗日情绪。赤匪投机,更往往以抗日口号肆其谣惑”[82],“共匪宣传,亦遂乘机以抗日口号动摇军心”,“近曾亲赴前方视察,遍询官兵,深感不抗日无以维军心,且将酿成巨变”[83]。借此,张学良向蒋介石倾诉他声言抗日并非自发,其实深有苦衷,就是为了稳定军心:“良为领导部下铲除共逆计,尤不能不以明示抗日为镇压分歧统一意志之策略。区区之苦衷,谅蒙垂察。”[84]

张学良不仅向蒋介石诉说这一番“心曲”,而且向蒋身边要人倾诉“苦衷”。如他对陈诚发电说:“此间多数东北青年及各级官佐,激于爱国之诚,发为抗日之论,群情激昂,弗可抑止。而共匪宣传,亦遂乘机以抗日口号动摇军心,因思领导部下,纳于正轨。亦惟有以表里如一之态度与理论,明白宣示抗日之主张,始足以镇压分歧,统一意志,而收因势利导之效,正与兄所谓勿失陷中央于被动之用意同。”[85]陈诚将这封电报以“特急”转给蒋介石。再如张学良对晏道刚发电,请他向蒋介石解释误会:“王曲军官训练团的学员对提起‘蒋委员长’四字没有立正,岂是我教给他们的吗?前线官兵与共产党私有来往,这是秘密,我何能知道?我又哪能管这许多。他们甚至说我与共产党曾有联系,真是无中生有。”[86]晏道刚比较同情张学良,他向蒋介石发电为张学良求情:“前线官兵已有许多与共产党联系。张副司令心中痛苦,指挥确有困难,万望对于张副司令不要督责过严使他难于忍受……”[87]

无论是从张学良亲自给蒋介石的电报,还是从蒋介石身边要人转呈张学良意见的电报,明确反映出一个信息:东北军抗日情绪高涨是实情,其受中共宣传统战亦是实情,这些中下级官兵的种种“抗日悖逆”言动,并非张学良主使,张学良反而受到这些激进部下们的“倒逼”才不得不声言抗日。显然,张学良借此种情形又对蒋介石形成了“倒逼”。

这都影响蒋介石对张学良本人的基本判断。1927年,张作霖曾绞杀中共创始人之一李大钊。1929年张学良又挑起“中东路事件”从而与苏联结怨。一般看来,这样一个张学良很难被中共接受。而张学良对蒋介石,正如张学良给蒋介石电报中所言“良年来拥护统一,服从领袖,人纵有所不谅,我亦矢志不渝”[88]。在后期北伐、中原大战等关键性时刻,张学良都给予蒋介石以决定性支持。九一八事变后,丧失故土的张学良对蒋介石更行拥护。所以蒋介石对张学良本人联共抗日一事并未深信。蒋介石所担心的是倒逼张学良的那些东北军中下级军官和中共的秘密统战。因此,1936年9月22日蒋介石给张学良复电,嘱咐他约束部下,警惕中共,全文为:“不可与言而与之言者,以后请勿与之言,并嘱其对所部严戒其慎行谨言,勿中奸计。”[89]1936年10月下旬,蒋介石亲赴王曲军官训练团,向这些“悖逆抗日”的中下级军官训话,重申“安内攘外”。1936年12月4日,蒋介石在几乎没有戒备的情况下再来西安督促张学良“围剿”红军。12日凌晨,事变爆发了,蒋介石几个小时后被抓继而被扣。抓蒋扣蒋的人,主要就是王曲军官训练团和张学良卫队营的中下级军官们。[90]

应该说,如果没有这些群情激昂的东北军少壮派官兵,张学良难以发动西安事变;如果没有中共的下层统一战线,则东北军少壮派官兵难以被动员和组织起来。左翼救亡文艺的传播有力地策应了中共下层统一战线的形成,教育和动员了大量东北军少壮派官兵。这些少壮派官兵客观上对张学良等东北军高层走向抗日具有推动作用,张学良又因势利导,通过东北军的抗日要求对蒋介石施加了实际压力,从而形成西安事变。1936年9月,中共中央果断改变“抗日反蒋”的口号,采用“逼蒋抗日”的总方针。[91]左翼文艺在东北军中的传播所形成的这种自下而上的连锁反应,恰恰是“逼蒋抗日”总方针的重要线索和重要面相。——这是左翼文艺在西安事变中的事功。

在中共方面,此次文艺统战最直接的作用,当然是策动西安事变。除此之外,笔者认为还有一个深远影响,那就是使中共第一次意识到左翼文艺巨大的统战势能。左翼文艺在中国出现,主要是适应国民革命失败后中共反对国民党政权的政治路线。为此,中共主导成立了左联等革命外围组织,有意识地将左翼文艺设计为具有鲜明对抗性的政治力量,这在当时被称为文艺战线。在1927—1936年的历史情境下,左翼文艺明显不具备统一战线的空间和有机性,“关门主义”成为文艺战线的特点,甚至连中共也因为执行“王明路线”而数次丧失了较好的统战机遇。这一切,都在1936年开始发生改变。

通过西安事变,中共前所未有地深刻体会到统一战线“具有怎样的神奇功效”,当然,他们也前所未有地体会到左翼文艺在统一战线中“具有怎样的神奇功效”。接下来中共建设的“抗日民族统一战线”,左翼文艺作为重要的战术资源被纳入其中。1936年8月,中共中央指令左联全部解散,将广大左翼作家尽量投入统一战线。受西安事变的直接启发,大量的左翼作家被分派到各抗日军队。据笔者统计,左联解散前后,单是直接进入国民党军队进行统战工作的原左联盟员有:宣侠父、张寒晖、吴奚如、方之中、庄启东、张永年、司马文森、伍石夫、刘昭、杨秀怡、李岫石、李兆瑞、吴振刚、何家槐、谷牧、张秀中、张天虚、阿累、陈大戈、陈落、秦川、徐平羽、郭维城、雷溅波、丽尼、沈起予、雷石榆、潘丙心……以“战地服务团”形式在国民党军队中开展文艺统战工作的左联盟员有:钱亦石、任白戈、吴奚如、孟超、韩劲风、凌鹤、高敏夫、林伯修、王玉清、田间、孙慎、何家槐、张天虚、陈落、雷溅波、柳倩、杨骚、唐瑜、龚川琦、马加、于黑丁……左联解散了,左翼作家的统战使命才刚刚开始。[92]

这背后包含着中共领导人对左翼文艺的深刻认识。在西安事变过程中,由于东北军中下级官兵的文化水平普遍不高,中共的文艺统战更多地采取演剧、歌谣、群众活动等大众化的方式。这种成功经验为中共领导人所倚重。尤其在毛泽东的意识中,左翼文艺不只是战术资源,更是十分重要的战略资源。毛泽东所制订的民族的大众的新民主主义文化方案,他所设计的“工农兵文艺”方向,他对于“普及”的高度重视,当然寄寓着阶级斗争的宏大理想,但在很大程度上也内蕴着统一战线的务实考量。

西安事变爆发时,丁玲正随红一方面军聂荣臻部在前线与国民党胡宗南部作战。该月底,她接到聂荣臻转交的一封军事电报,电报内容是毛泽东发来的《临江仙·给丁玲同志》,其中有个名句为后人称颂:“纤笔一支谁与似,三千毛瑟精兵。”[93]毛泽东何以将“一支纤笔”与“三千毛瑟精兵”相提并论?一直以来,人们大都以为这是革命领袖的浪漫主义夸张。然而,如果我们真正了解正在爆发的西安事变中这“一支纤笔”起了何种作用,如果我们意识到在接下来的抗日民族统一战线中这“一支纤笔”将会起到何种作用,那么我们也终将会感到:毛泽东的这句词竟是如此现实主义的表达。

注释:

[1]“西安事变爆发,国家处于重大危险面前,其危险性就在日本必然乘机进攻,其得和平解决,实是如天之福。”《中日问题与西安事变——毛泽东和史沫特莱的谈话》(1937年3月1日),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》(14),中央文献出版社2011年版,第59页。

[2]杨奎松:《西安事变新探》,山西人民出版社2012年版,第40页。

[3]《〈共产党人〉发刊词》,《毛泽东选集》第2卷,人民出版社1991年版,第606页。

[4]据笔者所及,主要为:中央档案馆、中央文献研究室编选的《中共中央文件选集》(中共中央党校出版社1991年版)、《中共中央抗日民族统一战线文件选编》(档案出版社1985年版)、《建党以来重要文献选编》(2011年版)所涉大量资料;中国第二历史档案馆开放部分档案,并选辑的《西安事变档案史料选编》(1986年版);中国档案出版社1997年出版的《中国共产党关于西安事变档案史料选编》;全国政协文史和学习委员会编选的《西安事变历史资料汇编》(中央文献出版社2017年版);台北“国史馆”编录的《西安事变史料》(内含大量国民党高层电报往来)等。

[5]据笔者所及,主要是张学良晚年口述、亲历事变的十余位东北军军官晚年回忆、亲历事变的中共地下党回忆以及王明、张国焘等人的海外回忆录等。

[6]笔者所及的代表性著作主要有:全国政协文史委员会西安事变史领导小组《西安事变简史》(中国文史出版社1986年版);杨奎松《西安事变新探》(山西人民出版社2012年版);詹姆斯·门罗·贝特兰《一个西方记者眼中的西安事变》(东方出版中心2000年版);张魁堂《挽救危亡的史诗——西安事变》(广西人民出版社1994年版);李义彬《震惊世界的一幕:张学良与西安事变》(上海人民出版社1998年版)等。

[7]见张学良口述、张之丙与张之宇访谈《张学良口述历史》编委会整理:《张学良口述历史》第十二次访谈、第二十五次访谈,当代中国出版社2014年版,第367、809页。

[8]吴殿尧:《刘鼎传》,中央文献出版社2012年版,第218页。又见张魁堂《张学良在台湾》,新华出版社1990年版,第131页。

[9]可参看《蒋介石张学良致东北军电令》(1935年11月5日)及《张学良致六十七军电令》(1935年9月23日)、《张学良致六十七军电》(1935年10月12日)、《张学良致蒋介石电》(1935年10月17日),全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·电文》(上),中央文献出版社2017年版,第113、152~153页。

[10]《洛甫致共产国际电》(1936年7月2日),全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·电文》(上),第113、152~153页。

[11]见《张闻天关于优待被俘东北军军官问题给毛泽东的电报》(1935年11月26日),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》(12),中央文献出版社2011年版,第464页。

[12]见《中共陕甘晋省委关于庆祝劳山大捷及夺取瓦窑堡空前胜利的紧急通知》(1935年10月),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》(12),第438页。

[13]见《左权、聂荣臻关于对东北军以政治争取为原则给李天佑、黄克诚电》(1936年6月19日),全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·电文》(上),第52页。

[14]见《毛泽东给董英斌的信》(1935年11月26日),此信在东北军中广泛发表,中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》(12),第465~467、488页。又见毛泽东与周恩来、彭德怀等二十位红军将领联名发出《为红军愿意同东北军联合抗日致东北军全体将士书》(1936年1月25日),中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱》(1893—1949上卷,修订本),中央文献出版社1993年版,第507页。

[15]杨奎松:《西安事变新探》,第44页。

[16]《中共中央关于目前政治形势与党的任务的决议》(1935年12月25日通过),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》(12),第535页。

[17]《中共中央关于东北军工作的指导原则》(1936年6月20日),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》(13),中央文献出版社2011年版,第154~163页。

[18]孙达生:《西安事变中的一些事件的见闻》,《文史资料存稿选编·西安事变》,中国文史出版社2002年版,第436~438页。

[19]林世权:《王曲军官训练团》,《文史资料存稿选编·西安事变》,第159页。

[20]宋黎:《难忘的1936年》,《文史资料存稿选编·西安事变》,第259~260页。又见学兵队队员任志远、卫之《东北学兵队史实》,《文史资料存稿选编·西安事变》,第277~279页。

[21]孙铭九:《记西安事变前张学良做的几件事》,吴福章编:《西安事变亲历记》,中国文史出版社1986年版,第85~86页。

[22]宋黎:《难忘的1936年》,《文史资料存稿选编·西安事变》,第260页。

[23]《中共中央关于转变目前宣传工作给各级党部的信》(1936年1月27日),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》(13),第18页。

[24]《周恩来关于军事上对东北军应采取的具体办法给朱理治、肖劲光等电》(1936年4月19日),中央档案馆编:《中国共产党关于西安事变档案史料选编》,中国档案出版社1997年版,第57页。

[25]《中央关于对六十七军官兵的态度方针口号等给张浩、朱理治、肖劲光等电》(1936年4月21日),中央档案馆编:《中国共产党关于西安事变档案史料选编》,第59页。

[26]刘培植:《关于中国共产党争取东北军联合抗日的回忆》,全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·回忆录》(上),中央文献出版社2017年版,第268页。

[27]《彭德怀关于东北军的政治工作给一军团电》(1936年6月14日),中央档案馆编:《中国共产党关于西安事变档案史料选编》,第77页。

[28]申伯纯:《争取张学良联合抗日的经过》,全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·回忆录》(上),第147页。

[29]《叶剑英关于东北军工作给周恩来的报告》(1936年8月15日),中央档案馆编:《中国共产党关于西安事变档案史料选编》,第104页。

[30]张兆麟:《西安事变前后的新闻宣传工作》,《文史资料存稿选编·西安事变》,第440~442页。

[31]叶再生:《中国近代现代出版通史》第3卷,华文出版社2002年版,第31页。

[32]吴殿尧:《刘鼎传》,第215~217页。

[33]孙达生:《西安事变前上海地下党与东北军联系的一些情况》,中共上海市委党史研究室编:《上海党史资料汇编》第2编《土地革命战争时期》(下),上海书店出版社2018年版,第1082页。

[34]栗又文:《西安事变与张学良将军》,全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·回忆录》(上),第380页。

[35]栗又文:《西安事变与张学良将军》,全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·回忆录》(上),第383页。

[36]林世权:《王曲军官训练团》,《文史资料存稿选编·西安事变》,第160~161页。又见申伯纯《西安事变纪实》,全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·回忆录》(上),第170页。又见孙铭九《记西安事变前张学良做的几件事》,吴福章编:《西安事变亲历记》,第83页。

[37]商同昌:《鼓动西安事变的三支歌曲》,《文史资料存稿选编·西安事变》,第447页。

[38]冷拙:《西安学兵队生活片段》,全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·回忆录》(中),第511页。

[39]康博缨:《西安事变前的东北军学兵队》,全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·回忆录》(中),第506页。

[40]《董畏给刘澜波宋杰人对东北军工作指示信》(1936年8月13日),全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·书信、报告、日记》,中央文献出版社2017年版,第60页。

[41]中共陕西省委党史研究室编:《中共陕西历史人物传》第4卷,陕西人民出版社2001年版,第215页。

[42]《中共中央书记处关于北方局工作给刘少奇等的指示信》(1936年8月5日),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》(13),第219页。

[43]据郭维城之女郭梅《郭维城在西安事变中》,《百年潮》杂志社编:《中国政治局势的重大转变·纪念西安事变及和平解决文集》,中共党史出版社2018年版,第128~130页。

[44]此据吕东来《台儿庄大战中的中共党员》(上),团结出版社2018年版,第297页。

[45]陈大戈与徐平羽为夫妻,二人情况见陈大戈《我和徐平羽》,高邮县政协文史资料研究委员会编:《高邮文史资料》第8辑,高邮县政协文史资料委员会内部资料,1988年,第105~114页。

[46]据中共东北军党史组编《中共东北军党史已故人物传》,中共党史出版社1995年版,第151页。

[47]此据吕东来《台儿庄大战中的中共党员》(上),第377页。

[48]据秦川之女秦友友《秦川在东北军学兵队》,《百年潮》杂志社编:《中国政治局势的重大转变·纪念西安事变及和平解决文集》,第259~261页。

[49]据王春之子王端阳《王林和张寒晖的一段交往》,《百年潮》杂志社编:《中国政治局势的重大转变·纪念西安事变及和平解决文集》,第286~287页。

[50]据《谷牧回忆录》,中央文献出版社2014年版,第28~31页。

[51]中共陕西省委党史研究室编:《中共陕西历史人物传》第4卷,陕西人民出版社2001年版,第212~216页。

[52]中国新四军和华中抗日根据地研究会编:《人物辞典·新四军和华中抗日根据地》(上),中共党史出版社2016年版,第472页;又见武汉地方志编纂委员会主编《武汉市志·人物志》,武汉大学出版社1999年版,第775页。

[53]《东北军学兵队简史》,中共中央党史研究室编:《中共党史资料》第37辑,中共党史出版社1991年版,第239~240页。

[54]《打回老家去》,《任光歌曲选》,人民音乐出版社1982年版,第54~55页。

[55]《毕业歌》,杨新宇主编:《纪念抗日战争胜利70周年歌曲集》,河南文艺出版社2015年版,第24页。

[56]向延生:《关于影片〈风云儿女〉及其主题歌〈义勇军进行曲〉》,《星海音乐学院学报》1986年第3期。

[57]所引歌词均见商同昌《鼓动西安事变的三支歌曲》,《文史资料存稿选编·西安事变》,第447页。

[58]中共陕西省委党史研究室编:《中共陕西历史人物传》第4卷,陕西人民出版社2001年版,第214~215页。

[59][62]据王春之子王端阳《王林和张寒晖的一段交往》,《百年潮》杂志社编:《中国政治局势的重大转变·纪念西安事变及和平解决文集》,第286,287、291页。

[60]王世芳:《张学良将军对学生的一次讲话》,《文史资料存稿选编·西安事变》,第225~226页。又见《毛泽东与张寒晖》,河北省档案局编:《毛泽东与河北》(下),河北人民出版社2013年版,第287~288页。

[61]中共陕西省委党史研究室编:《中共陕西历史人物传》第4卷,陕西人民出版社2001年版,第215页。

[63]张庚:《四十年来剧运编年史》,转引自王林《火山口上:剧作集》“后记”,解放军出版社2009年版,第231页;贺小威:《贺威与宋子文的交谈》,《百年潮》杂志社编:《中国政治局势的重大转变·纪念西安事变及和平解决文集》,第225页。

[64]王端阳:《东北军“一二·一二”剧团》,冯克力主编:《老照片》第109辑,山东画报出版社2016年版,第117~119页。

[65]见曹冷泉《一九三六年西安追悼鲁迅先生大会的前前后后》,山东师范学院聊城分院中文系图书馆编:《鲁迅在西安》,内部资料,1978年,第166~173页。

[66]宋黎:《我所了解的东北军地下党》,大连市史志办公室编:《宋黎纪念文集》,大连出版社2003年版,第177页。

[67]张兆麟:《西安事变前后的新闻宣传工作》,《文史资料存稿选编·西安事变》,第441~442页。

[68]吴殿尧:《刘鼎传》,第217页。

[69]见任志远、卫之《东北学兵队史实》,《文史资料存稿选编·西安事变》,第281页。又见康博缨《西安事变前的东北军学兵队》,全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·回忆录》(中),第506页。

[70]冷拙:《西安学兵队生活片段》,全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·回忆录》(中),第512页。

[71]见王彬彬《作为一场政治运动的鲁迅丧事》,《瞻前顾后——民国史论集》,花木兰文化出版社2016年版,第141~153页。

[72]《为出版〈长征记〉征稿》,中共中央宣传部办公厅、中央档案馆编研部编:《中国共产党宣传工作文献选编:1915—1937》,学习出版社1996年版,第1234页。

[73]丁玲:《一颗未出膛的枪弹》,《解放周刊》1937年4月24日创刊号。

[74]杨奎松:《西安事变新探》,第437页。

[75]《中共中央关于新发展地区的地方工作的指示》(1936年12月20日),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》(13),第433页。

[76]张学良:《回忆西安事变》,全国政协文史和学习委员会编:《西安事变历史资料汇编·回忆录》(中),第64页。

[77]《周恩来致彭毛电》(1936年4月13日),转引自杨奎松《西安事变新探》,第87页。

[78]《晏道刚呈蒋委员长望勿对张学良副司令督责过严函》(1936年11月25日),朱文原编:《西安事变史料》(重要函电·上),“国史馆”1993年编印,第10页。

[79]《贺衷寒处长上蒋委员长转述西北政训处报告电》(1936年8月5日),朱文原编:《西安事变史料》(重要函电·上),第10页。

[80]《陈诚上蒋委员长报告冯庸所言非虚电》(1936年9月21日),朱文原编:《西安事变史料》(重要函电·上),第19~20页。

[81]即《活路》事件。参看郭增恺《我在西安事变前后的亲身经历》,《文史资料存稿选编·西安事变》,第683~684页。

[82][84]《张学良上蒋委员长电再陈其抗日救国主张电》(1936年9月22日),朱文原编:《西安事变史料》(重要函电·上),第21、21页。

[83]《陈诚上蒋委员长转述张学良托冯庸称不愿剿匪只图抗日电》(1936年9月19日),朱文原编:《西安事变史料》(重要函电·上),第18页。

[85]《陈诚电呈蒋委员长转述张学良电文内容》(1936年9月25日),朱文原编:《西安事变史料》(重要函电·上),第27页。

[86]《张学良致晏道刚请速电蒋委员长解释误会电》(1936年7月20日),朱文原编:《西安事变史料》(重要函电·上),第9页。

[87]《晏道刚呈蒋委员长望勿对张学良副司令督责过严函》(1936年11月25日),朱文原编:《西安事变史料》(重要函电·上),第10页。

[88]《张学良上蒋委员长电再陈其抗日救国主张电》(1936年9月22日),朱文原编:《西安事变史料》(重要函电·上),第21页。

[89]《蒋委员长复张学良嘱其严饬所部言行电》(1936年9月24日),朱文原编:《西安事变史料》(重要函电·上),第24页。

[90]参看刘多荃《扣蒋前夕》、孙铭九《临潼扣蒋》、王玉瓒《扣蒋回忆》、常国宾《白凤翔临潼扣蒋》、商同昌《扣蒋回忆》、汪日章《蒋介石被扣经过》等事变亲历者文章,均收入吴福章编《西安事变亲历记》。

[91]《中共中央关于逼蒋抗日问题的指示》(1936年9月1日),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》(13),第276页。

[92]关于左联解散后盟员参与统一战线的情况,可参看郭帅《“合法的秘密工作者”——左联解散后多数盟员的去向问题(1936—1938)》,《现代中国文化与文学》2022年第3期。

[93]王增如、李向东编:《丁玲年谱长编(1904—1986)》(上),天津人民出版社2006年版,第120~121页。

更多

更多

黄灿然:谜团解开也就是诗歌的末日了

关于诗歌与语言的真相也许就存在于这些丰富而含混的、毛茸茸的细节之中。就像他说的,诗歌是一种“幸运”与“神奇”的结合,“我相信谜团解开了也就是诗歌的末日了”。

更多

更多

烽火弦歌越秦岭:抗战时期的西北联大

1939年8月,经过几番改组,西北联合大学……

更多

更多

散文 | 回望涪江

这条奔涌不息的江河,何止是地理的脉络?她是巴蜀文明汩汩流淌的文化血脉,是千年烽烟与诗篇的沉默见证者,更是无数生灵赖以生息、梦想得以滋养的永恒摇篮。她用清澈而坚韧的水流,日

诗歌 | 泥土的形而上(组诗)

他咽下一粒沙。这一粒沙的孤独 仿佛这一片沙漠被风吹跑一个梦 他咽下一口气。这一口气里的一生 仿佛这一生都睡在泥土里未曾觉醒

散文 | 玛不措

伫立湖岸,我才惊觉曾经对高原古湖的想象太过浅薄。那爿湖水有着奇妙的层次感:近岸湖水透着翡翠般的透亮,灵动而鲜活;越往深处,颜色逐渐转为墨绿,沉淀着岁月的深沉;至湖心,近

诗歌 | 青花瓷

一首诗分成两阙 / 躺在两页纸上 / 即使它们被夹在同一本集子里 / 彼此紧贴一起,也只是一场误读

散文 | 油纸伞

这篇散文以油纸伞为线索,串起三代人的温情记忆。从祖父珍爱的旧伞,到母亲冒雨送伞的温情,再到“我”寻访匠人学习制伞手艺,油纸伞承载着家族情感与传统文化的延续。在追求便捷的时