在作品中相遇,却不敢走近你,我们的米兰·昆德拉

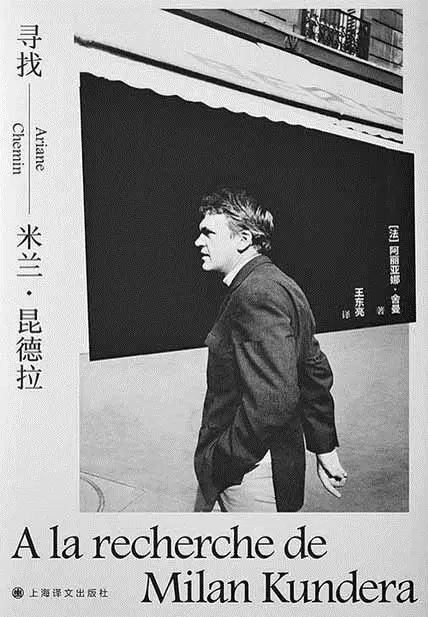

法国作家阿丽亚娜·舍曼撰写的传记《寻找米兰·昆德拉》,让我决定重读这位捷克作家。他曾六次获得诺贝尔文学奖提名,代表作包括小说《不能承受的生命之轻》《玩笑》《笑忘录》《生活在别处》《小说的艺术》等,他是一个祖国的遗民、一位携带故乡的作家,他为自己的写作赋予一种气质,那就是在恐怖中发现玩笑的可贵。他总是在用轻盈对抗重负,这和陀思妥耶夫斯基的美学截然不同。在中国,昆德拉是一个现象。一位东欧作家,影响一代中国青年,他的小说《不能承受的生命之轻》《玩笑》《生活在别处》至今仍未过时。

1

昆德拉在国内最早被提及是在1970年代,那时候他的作品还是“内参读物”。改革开放后,昆德拉的作品出现中译本。1987年,景凯旋翻译了《为了告别的聚会》,韩少功翻译了《不能承受的生命之轻》,它们都由作家出版社以“内部参考”的名义出版,国内的昆德拉热由此出现。

昆德拉的小说被引进中国,也带火了一个概念,被翻译成“媚俗”,准确来说应该叫Kitsch(“刻奇”)。19世纪,Kitsch被用来形容那种过度夸张的情感和戏剧化的作品,昆德拉想说的是一种自我感动的激情,自我伟大化的倾向。上世纪80年代末,经由《不能承受的生命之轻》的翻译,Kitsch被中文译者译成了媚俗,译成了讨好别人的意思。

昆德拉为什么会警惕刻奇?因为他意识到,这种自我崇高化的倾向,容易导致对于苦难的消解。举个简单例子,在中国有个俗语叫忆苦思甜,什么苦难的生活都是有意义的,都能够在事后的追缅中赋予它意义,这就是“刻奇”的一种表现。

昆德拉的作品是反浪漫主义的,是对于崇高的一种消解。上世纪90年代后,中国很多文学作品喜欢挂上昆德拉的旗号,当时中国文学的一个潮流就是反崇高、反浪漫,比如像王朔的作品,但是他跟昆德拉很不一样,昆德拉是更知识分子式的那种反思崇高,王朔更像是大院子弟那种,有点痞气有点傲。

诚如学者、翻译家景凯旋说:“昆德拉并不反世俗,恰恰相反,他喜欢众声喧哗的世俗。”昆德拉认为,世俗的喧嚣非常重要,人类的日常生活、个体的情爱,包括人们对于幽默和笑声的渴望都是重要的。昆德拉的作品幽默、轻盈、灵动,而不只是政治宣言的照本宣科。昆德拉的作品之所以能在国内流行,也是因为他击中了久久被政治辞令所裹挟的人们尘封的内心,它让人们发现原来日常生活也非常可贵,那些过去宏大叙事所无法涵盖的部分,反而具有更加鲜活的可能。

昆德拉曾经目睹“伪崇高”造成的真实之恶、宏大叙事对于个人空间的侵扰,这也是为什么他推崇卡夫卡。在《小说的艺术》中,他曾精确地指出卡夫卡的小说描摹了现代人的困境,其中一点就在于现代人无法独善其身,无法保护自己的私人空间,现代人总是无时无刻不处在被侵犯的危险之中。

2

说起来,昆德拉很希望自己被当做一位文学家去对待,去用美学的价值来解读他的作品。但是他的书在西方出版之后,很长一段时间,政治是解读他文学作品的第一标杆。

他写过很多小说,处女作《玩笑》和代表作《不能承受的生命之轻》是我最喜欢的两本。《玩笑》写了命运对小人物路德维克的捉弄,它用一种悲喜剧的方式呈现出一代文艺青年的犬儒处境,一代人的爱情怎么被荒诞所塑造。昆德拉用这部多声部小说致敬了赫尔曼·布洛赫和卡夫卡,这部小说表面上是在三天里展开,而这三天里的事件几乎是按照一个小时一个小时的时间来讲述。但是在线性叙述之中,作者又不断地穿插对于过去的回忆。

书中,主人公路德维克事实上是一个虚无主义者,在经历一系列幻灭后,他很难再相信某种理想。与他互为对照的是,埃莱娜的存在主义者身份,她追求热烈的感受,对于爱情的激情与真挚她总是飞蛾扑火。她不知道路德维克对其的引诱纯粹出于报复,路德维克也后知后觉,埃莱娜原来早就陷入一段死水般的关系中,命运同时捉弄了两个人,爱情的幻灭走向的却不是毁灭,而是玩笑,是原本打算结束自己生命的埃莱娜,却在羞愧和可笑当中被严重的腹泻击垮了。埃莱娜自杀未果的段落堪称小说的题眼——悲剧的尽头是玩笑,一切崇高与浪漫归于荒诞。

昆德拉无意走入伤痕文学或控诉小说的俗套,他心心念念的是那只名叫格里高利的甲壳虫。昆德拉擅于描写情色和滑稽,对于《玩笑》,昆德拉曾说:“这是一部探讨人类价值脆弱性的小说,而不是一部想揭露某种政治制度的小说,小说家的抱负要略大于瞄准某种短暂的政治制度。”

3

到了《不能承受的生命之轻》,昆德拉想探讨的一个关键问题是:当上帝死了,信仰缺失之后,我们该过怎样的生活?

首先需要区分的是,昆德拉所处的环境并不是一个绝对森严的环境,恰恰相反,它是处在了捷克等东欧国家正处于解冻时期的历史氛围。在西方化思潮的影响下,捷克知识分子所面对的不仅仅是利维坦的威胁,还有当人们拥抱了一种有限的自由,可是又并不知道如何把握这种自由的情况下,如何应对虚无症的问题。这种虚无症是现代主义的产物,人们身处在一个个人解放欲望的环境下,却不知道如何把握自己的欲望,不知道如何面对那么多的诱惑和选择。重的挑战是什么?是信仰的挑战、宗教的挑战、国家的挑战;轻的挑战是什么?是我不知道怎么去面对这种荒原一般的处境,怎么去面对我的孤独,我的个体的欲望,我没有生命意义的这种虚无的处境,轻与重同时存在于小说主人公的困惑中,只是它分成两种典型,在昆德拉的叙述里,那是一种像天鹅绒一样很轻,又裹挟在我们生活中的这种质感,它其实是一种现代性的产物,是人在失去信仰之后,不知该往何处走的一种困境。

其实,昆德拉在《笑忘录》里还提到另一个词,叫做“力脱思特(Litost)”。这是一个捷克语,按照昆德拉的解释,它描述的是“突然发现我们自身的可悲境况后产生的自我折磨的状态”。这种情境常常出现在一个人感到幻灭或意识到自己也是悲剧的共犯以后,他无法改变现实,于是把愤怒和绝望的情绪演变为对自我的施虐,或者对于同伴的伤害。

昆德拉的小说《搭车游戏》和《不能承受的生命之轻》,其实都存在力脱思特情境。而中国读者熟知的电影《牯岭街杀人事件》结尾,何尝不是一个力脱思特的体现。如今回看,昆德拉是一位洞察权力机制和人类幽暗心灵的作家,在描写威权社会下文人心态的作家里,昆德拉是很准确的一个,他的小说对于知识分子、流亡者和女性的塑造令人印象深刻。但昆德拉的小说也有明显局限,我以为,昆德拉过于表现聪明才智的腔调,反而使小说有时候太具象、太有目的性了,昆德拉很聪明,但这种聪明容易折损留白之美。这可能是他跟卡夫卡的一个本质区别。如果说卡夫卡的写作会走向混沌,昆德拉的写作则会表现出一个明亮的晶体,一个在崇高价值瓦解之后的那个竖立在迷雾之中的标杆。但无论如何,在当下重读昆德拉,依然会具有现实感,这说明他的作品仍未过时,它与我们所处的情境息息有关。

到头来,昆德拉作品的启示不是反抗媚俗,而是保卫世俗,保卫人世间的混乱与天真、自由与玩笑的权利。