【文学地理】之鲁迅篇(下)

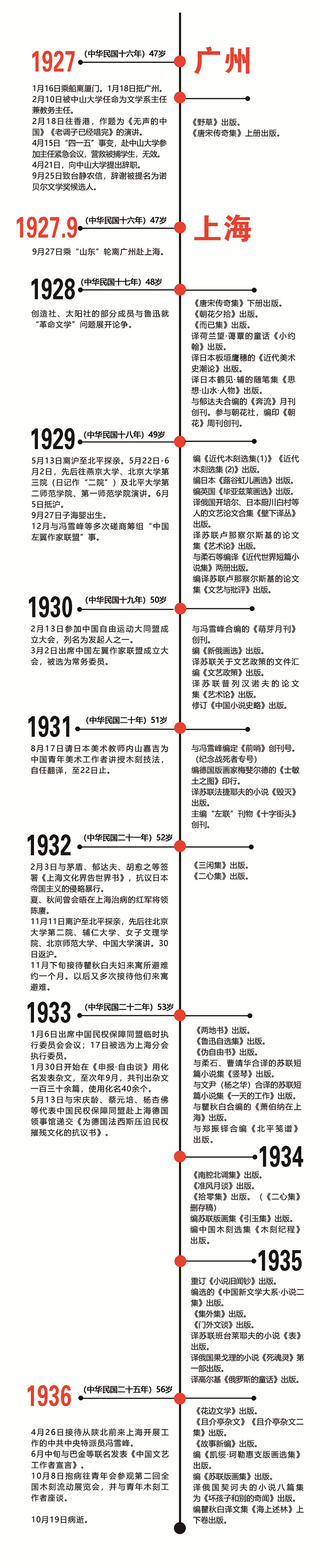

作为一位经典作家,鲁迅一生的迁徙和足迹本身就是研究课题。他的创作和社会活动,都在这些生活过的地方留下深深的印迹。本期专刊推出的是鲁迅离开北京后生活轨迹的介绍。跟上一期介绍的绍兴、南京、北京一样,厦门、广州、上海,鲁迅的人生因它们丰富多彩,这些城市也因鲁迅而增添格外的文化亮色。在此,要特别感谢黄乔生先生为专题文章的组织所做的贡献。

——主持人:阎晶明

中期鲁迅:“文学政治”与“鲁迅革命传统”

□邱焕星

长期以来,鲁迅研究都是以瞿秋白的“从进化论最终的走到了阶级论”为中心,围绕五四时期和左翼时期形成了思想革命和共产革命两种解读范式。20世纪90年代以后,一些学者试图打破这个两阶段论:先是发掘出以《野草》为中心的后五四时代,探究其内面绝望的主体精神(汪晖);后是追溯至东渡留学时期,重视日本鲁迅的研究,试图构筑一个以“亚洲的近代与‘个’的思想”为中心的“原鲁迅”(伊藤虎丸)。这些研究在拓宽了鲁迅研究视野的同时,也间接挑战了已有的两种范式,不过它们既未跳出旧的两阶段论,也没有解决两种范式的割裂问题,更多是在两个范式之外建构了新说。

近些年来,一批学者开始将视野转向前期和后期之间的1920年代,探究国民革命时期鲁迅在北京、厦门和广州的文学和社会实践。这方面的主要研究成果,著作方面有我的博士论文《国民革命时期的鲁迅》(2011年)、王烨的《国民革命时期国民党的革命文艺运动(1919-1927)》(2014年)、朱崇科的《广州鲁迅》(2014年)、程凯的《革命的张力——“大革命”前后新文学知识分子的历史处境与思想探求(1924-1930)》(2014年)、杨姿的《“同路人”之上:鲁迅后期思想、文学与托洛茨基研究》(2019年)等;论文方面有韩琛的《鲁迅1927:革命与复辟》(2018年)、李玮的《再造新文学:国民革命前期的鲁迅》(2019年)、张武军的《作家南下与国家革命》(2019年)、张洁宇的《从体制人到革命人:鲁迅与“弃教从文”》(2020年)等。

这些论著挑战了既往研究的各种定位,譬如思想革命范式认为该阶段是“救亡压倒启蒙”的退化开始,共产革命范式认为该阶段是鲁迅消极彷徨找不到革命方向的过渡期,存在主义范式则认为该阶段确立了鲁迅内面化的孤独绝望主体,而在这些新研究看来,1920年代中后期实则是鲁迅积极参与新式国民革命、努力沟通文学和政治的时期。不过总的来看,这些研究更多是呈现了一个被既往研究遮蔽的国民革命阶段,以及鲁迅的积极主动性和社会实践性,但并未走出“重写文学史”思维,既没有将其看作一个独立的时期,更没有提供新的鲁迅原点和建构新的鲁迅形象。我曾在博论初稿中认为,“对这个转型期的考察可以让我们看到鲁迅在转向共产党之前,实际有一个先左转向‘国民革命’的时期”,由此就构建了一个“思想革命—国民革命—共产革命”的新序列,虽然中间多了一次国民革命转向,挑战了瞿秋白的两阶段论,但实际还是将其视为一个过渡性的“转型期”。

也正因此,我觉得有必要激活既往研究中的“鲁迅中期”理念。早在1978年,庄文中就在《试论鲁迅中期思想及其转变》一文中,将鲁迅一生分为三期:“1881年诞生到1917年俄国十月革命前为早期,1917年俄国十月革命后到1927年初为中期,1927年初到1936年逝世为后期。”1997年,徐麟在《鲁迅中期思想研究》一书中重提这一概念和三期说,不过分期标准从苏俄革命换成了“绝望的抗战”,由此“设定了一个鲁迅‘中期’的概念,以特指他文学生涯中最辉煌的时期,即《呐喊》《彷徨》和《野草》的创作期”。不难看出,徐麟和汪晖的思路是一致的,认为“鲁迅不是一位政治家”“中期的鲁迅正是一位哲学家的鲁迅”。

但无论是庄文中突出“俄国十月革命和马克思主义对鲁迅的决定性的影响”,还是徐麟认为鲁迅“堪与任何一位西方现代存在主义哲学家相媲美”,都无法凸显国民革命时期的鲁迅样貌,因而就有必要用“中期鲁迅”这个表征新形象的概念,来扬弃“鲁迅中期”这个表征阶段性的概念:一是坚持三期说,但将时间断限确定为1922年(五四落潮)到1928年(革命文学论战),核心是“国民革命”时期(1924-1927年),包括重启思想革命、参与国民革命、反思国民革命三个阶段;二是基于鲁迅在此期间所发现的“文艺和革命原不是相反的,两者之间,倒有不安于现状的同一”,从既往的文学与政治、启蒙与革命的“对立论”,转向二者兼容沟通的“结合论”。具体来说,鲁迅在思想革命遭遇国民革命的过程中,一方面打破了五四时期文学与政治的分离状态,出了象牙之塔,积极以文学来参与国民革命,另一方面国民革命作为“中国革命两步走战略”的第一步,比后来的共产革命更早探究了民族民主革命问题,因而,“中期鲁迅”就获得了与“前期鲁迅/思想革命”和“后期鲁迅/共产革命”对举的“国民革命”支撑和“文学政治”基点,由此形成了一个全新的“革命同路人鲁迅”形象。

之所以要提出“中期鲁迅”,其核心目标有两点。首先,是为了解决两阶段论所导致的启蒙与革命、文学与政治的对立难题,试图通过“文学政治”概念的提出,建构一种具有主体间性的新文学观和新政治观。随着大众民主社会的到来,现代政治已不仅是上层精英也是下层民众之事,而鲁迅的国民革命参与,正在其解决了此前辛亥革命偏于国家上层制度改良和新文化运动偏于精英文化变革的单面困境。他创造了一个公共舆论平台,向民众输出新的革命观念,不但沟通了文化和政治、精英和民众,而且经由“文学”的方式重塑了民众主体和社会精神。因而,鲁迅不但从一个“文人”变成了托克维尔所言的“国家的首要政治家”,而且在国家政治、政党政治、街头政治之外,创造了新的“文学政治”。

其次,是想依托鲁迅的国民革命参与和革命同路人形象,建构一个独立的属于其自身的“鲁迅革命传统”。在今天的全球左翼运动中,困境尤其表现为与资本的合流导致了“代表性的断裂”,国民革命的“联合战线”策略和鲁迅的“革命同路人”自定位,彰显出了文学激进知识分子的“永远革命”精神和介入批判性。所以,建构一个独立的“鲁迅革命传统”,就有着强烈的现实意义。正如瞿秋白所言,鲁迅“是经历了辛亥革命以前直到现在的四分之一世纪的战斗,从痛苦的经验和深刻的观察之中,带着宝贵的革命传统到新的阵营里来的”。

(作者单位:中国海洋大学文学与新闻传播学院)

鲁迅在上海的研究需要工笔细描

□李 浩

鲁迅在上海一直是个常说常新的题目,上海鲁迅纪念馆得占地利,一直以来将此作为重点学术课题,自1997年来举办过数次鲁迅定居上海周年的学术研讨会,最近一次便是2017年举办的纪念鲁迅定居上海90周年学术研讨会,并于2018年出版了该学术会议的论文集。这次会议论文所呈现的,与10年前的纪念鲁迅定居上海80周年学术研讨会的论文比较,少了宏大叙事视角研究,而多有具体对象的研究,如王锡荣《从鲁迅的租界观说到鲁迅为何选择上海》、黄健《定居上海后的鲁迅杂文批评》等,不过,也因如此,开拓了鲁迅在上海研究的新局面,如乔丽华《略述鲁迅与左翼美术运动的关系》、施晓燕《鲁迅在上海定居初期的饮宴》等。2018年1月出版的《上海鲁迅研究·鲁迅与上海》专栏中的文章更明确地呈现出这种倾向,同年出版的文集《旧迹拾遗——鲁迅相关的若干人和事》从反映20世纪20年代上海部分青年读书生活的《应修人日记》谈起,着重研究了鲁迅为青年作家所作的序跋以及与鲁迅相关的翻译论争、上海小报、中国新兴版画运动等,以具体的人和事,构建了鲁迅在上海文学历史的一部分。

鲁迅在上海研究的“具体化”倾向,是对前数年的宏大叙事视角研究成果的回应。在“具体化”过程中,相关史料的整理工作有了更大进展,这便是上海鲁迅纪念馆编辑、2017年出版的《回忆鲁迅在上海》,该史料集汇集了目前所见的中外人士回忆鲁迅在上海的文章。与以往的编辑分类方式不同,此书的编辑者将数量庞大的回忆文章分类为日常生活、社会活动、美术活动、文学活动等几个部分,这种编辑方式直截了当地展现了鲁迅在上海的各个部分。乘《回忆鲁迅在上海》之势,而后又有两种史料集面世,这便是乔丽华的《鲁迅与左翼美术运动资料选编》,鲁迅在上海的一项重要文化工作便是倡导中国新兴版画运动,这本资料集,搜集了当时的报道资料,是这一美术运动的历史面目的集中展示。另一种是李浩、丁佳园合作的《鲁迅与电影:鲁迅观影资料简编(1927.10.7-1936.10.10)》,这本资料集不同于20世纪80年代出版的《鲁迅与电影》,注重于电影院相关的广告词及电影导演、主要演员、情节简介、获奖等基本信息的整理,且其中考证出数部原先不甚明了的电影。此外,60多幅插图使相关史料不再冰冷,这本资料集的一个直接衍生产品便是2020年广州鲁迅纪念馆由此策划并举办了《“影迷”鲁迅》展,刘丹编著的同名书于今年出版,进一步丰富了相关史料,是为鲁迅与电影课题的最新成果。

在扎实的史料基础上,“具体化”没有走入局限的境地,而是愈加丰富起来了。2017年开始,上海鲁迅纪念馆所编的《上海鲁迅研究》丛书,先后出版了“鲁迅手稿研究”“鲁迅与美术暨纪念李桦诞辰110周年”“鲁迅与上海”“鲁迅与出版”“鲁迅与左翼作家”“赵家璧与出版研究”“鲁迅与朝花社”“鲁迅与翻译”“鲁迅与期刊”“鲁迅与中国古代文化”“纪念左联成立90周年”“鲁迅文物研究”“鲁迅与江南文化”等专辑,试图从多方面拓展并深入鲁迅在上海的研究。近年来,在加强馆藏文物社会化转化方面,开启了以鲁迅在上海使用过的遗物为重点的鲁迅物质文化研究,现在已经发表了“鲁迅生活志”系列文章,同时,探索馆藏文物活化利用的最新尝试《鲁迅于上海——上海鲁迅纪念馆藏文物提要选》正在编辑出版过程中。史料研究也是如此,在施晓燕的《鲁迅在上海的居住与饮食》之后,有杨琳的《鲁迅居住生活时期与亲友互赠食物考》、向敏艳的《〈鲁迅家用菜谱〉再研究》等多有新见的研究成果。今年出版的郑亚的《海上华痕——一个人的博物叙事》是面向上海城市文化博物馆发展的思考文集,在这个大视野下,她对鲁迅相关思考显示出独特的历史和城市文化价值。

近年来鲁迅在上海的研究呈现“具体化”的态势,成果丰硕,且并非是拘于一事一物,不见整体的。这些局部研究突破原先宏大叙事视角研究的盲区,使鲁迅在上海的历史原貌渐渐完整起来,鲁迅的形象也在平凡中更见伟大。总之,近年来“上海鲁迅”研究方面诸多“工笔细描”成果,具体而深入,不但对于鲁迅研究,而且对中国近现代社会文化研究都能起到一定的推动作用。

(作者单位:上海鲁迅纪念馆)

“鲁迅即流量”:网络自媒体再造热血鲁迅

□李 玮

“此后如竟没有炬火:我便是唯一的光。”这句最早见于《随感录四十一》的宣言,曾鼓舞觉醒年代的青年,也成为当今网络世代的精神雷达。鲁迅精神贯穿现当代思想文化的发展全线,深层次嵌入当代个体的精神结构,并且在网络时代也能够成为虚拟空间的热点。诸多有关鲁迅与鲁迅文学的自媒体推文拥有10万+的阅读量,视频具有超百万的点击量。当下的自媒体平台中,网民、Z世代对鲁迅的想象和重构形式异彩纷呈,跨时空、跨媒介对话不间断发生,可以说,媒介转型与网络文化、当下青年的代际经验一起共同激发出关于“鲁迅”新的可能。

媒介化的鲁迅文学资源:严肃与趣味的交融

当今的网络世代有多热爱鲁迅?根据相关的调查数据,仅在视频网站哔哩哔哩(简称b站)上,和鲁迅相关的视频就超过一万多条,总播放量超过两亿人次。置身任何一个自媒体平台都不难发现,只要是携带鲁迅词条的推文、视频,总会引发广泛讨论,去年恰逢鲁迅诞辰140周年,更是助推他登上“顶流”,“鲁迅又双叒叕火了”成为2021年以来的网络共识。

鲁迅思想深邃,言辞犀利,其经典言论和网络传播常有惊人的相适性。而鲁迅杂文中的敏锐洞察和幽默修辞又能被网络文化所吸纳,并熔铸为“热梗”,鲁迅的杂文也因此被视为取用不衰的语言宝库。在历史与当下的碰撞交叠中,鲁迅的文学资源在各个自媒体平台上重新焕发生机,“如何全方位评价鲁迅”“我心目中的鲁迅”“你眼中的鲁迅先生”“鲁迅有多可爱”“鲁迅,亚洲第一梗王”等话题成为10万+推文,高赞知乎回答,豆瓣热点话题讨论。网友热衷于“在线打假”的狂欢,如阅读量过10万的微信推文“这些话,鲁迅真的说过”、网络热语“鲁迅说,我没说过这句话”等等现象。除此,鲁迅独特的文风也被嫁接进青年的文学生活,小红书中的“鲁迅体”引发仿写风潮、知乎文章“用鲁迅口吻写emo”获得4.3万赞同,当青年们摹仿鲁迅的口吻表达“不想上班”“失恋”“想吃宵夜”等日常情绪,鲁迅仿佛以别样的方式回归青年们之间。更引人注目的是,他们调动了多重感官来“阅读”鲁迅,b站热门视频《〈野草〉:我把16首鲁迅写成了一首歌》将鲁迅与说唱音乐结合,伴以闪现的黑白插图,将《野草》整编为一个关于“觉醒”的故事,映照出原作的孤绝氛围、位居边缘的反抗意识,至今已有超过千万的播放量、近百万点赞、近90万投币。与“rap鲁迅”审美格调的“冷”相对应的是“相声鲁迅”言说氛围的“热”,up主云社制作的“鲁迅说相声”系列在浩浩荡荡的弹幕中获得“春晚推荐”的追捧,视频中的人物神态简约却不乏神韵,捧哏和逗哏的语言交锋也犀利幽默。该系列在轻松的氛围中继承了鲁迅的批判精神,呈现了当下青年人承继鲁迅精神的活力。如此种种,不一而足,鲁迅的文学资源被媒介化的过程中,青年们融入了自身的时代体验来阐释鲁迅,在网络自媒体中再造了热血鲁迅。

崭新的鲁迅形象:从有形到无界

互联网世代打捞出鲁迅人间化、日常化的细节,对接当下生活,亲近流行文化的趣味性臻于极致。这根本上源于青年们对神化鲁迅的不满,在知乎“鲁迅在国内的评价为什么这么高”的问题下方获得2万赞的回答认为,鲁迅“本来是那么美妙的一个写作者,活生生被弄成条幅”;b站热门视频“鲁迅,一个被贬低为神的人”中,up主不正经老丝则希望青年们以阅读寻常作品的心态阅读鲁迅,“不要再去揣摩思想,结合当下,背诵选段”,网络世代以更加活泼、自由的方式想象鲁迅,而非被塑造成一个被无限崇高化、不接受质疑的雕像。由此知乎上不乏这样被热门讨论的问题:“为什么同样是骂中国人,鲁迅就可以被大众接受呢?”“鲁迅的‘他大约的确是死了’不算作病句,是不是名人效应?”一方面,“自媒体鲁迅”呈现出“去神化”的降格面貌,但另一方面,鲁迅又因汇聚了民族情感,成为不可被替代的唯一。《觉醒年代》中曹磊扮演的鲁迅形象成为互联网世代心中的经典,频频被用作微信推文、视频剪辑的素材。播放量超过700万的b站视频“【亿万填词】我把鲁迅先生填成了一曲《起风了》——谨此纪念鲁迅诞辰140周年”取材于鲁迅的文学创作,回顾了经典鲁迅,强化了鲁迅作为民族精神旗帜的身份,而“《孤勇者》鲁迅版填词 献给先生的歌”则是以铿锵有力的填词,打造了“一腔孤勇”的鲁迅形象。

如果说上述鲁迅形象表现出寻常认知范围内的“可解”,那么b站中的“谷歌翻译20次”则是冲击了认知鲁迅的旧有路径。目前up主鹰目大人制作的“小行星全集”系列热度最高,累计播放量超过1666万,弹幕总量累积近19万。“谷歌翻译20次”的操作手段是将鲁迅的经典篇目放入谷歌翻译器,用不同国家的语言翻译转换20次后,以中文再次输出,此前逻辑通顺的文本变成表意混沌、逻辑不明的语段。其中,鲁迅被翻译为“小行星坠落”,鲁迅的文本被翻译成具有科幻色彩、末世风格的克苏鲁神话,“谷歌翻译20次”承载了网络世代的后人类想象,“自媒体鲁迅”在此意义上从有形向无界延伸。

b站up主陈次犬的《〈闰土〉:我把鲁迅的书写成歌》,播放量218.3万次。当他被问及为什么选择改编鲁迅作品时,他说:“鲁迅即流量。”可见,鲁迅的丰富性使得鲁迅不仅能够穿越时空,而且能够打通次元壁,在各个时代,各种形态的空间产生影响和共鸣。当下, 自媒体鲁迅作为鲁迅传播的新样态,折射出当下的社会生态,也凝聚着网络新世代的文化想象。看似碎片化的互联网并未消解鲁迅的精神内涵,而是在文化多元化、以互动分享为主打机制的场域内塑造出了一个更为丰富、充满生机的鲁迅,基于此,鲁迅与青年之间的对话将生生不息地延续。

(作者单位:南京师范大学文学院)

鲁迅作品注释的繁与简

□黄海飞 刘 梅

1977年10月10日,鲁迅博物馆第一任馆长李何林展开信纸,提笔写下“邓副主席并烦转……”,对人民文学出版社意欲删去1981年版《鲁迅全集》注释初稿中的全部题解提出异议。10月22日,李何林致信耿飚,12月17日又致信胡乔木,呈交的文件都是《为鲁迅著作的注释出版和研究中出现的问题向中央的汇报和建议》。今天年轻的读者或许未必知道“题解”为何物,但大致也能猜出结果:在胡乔木、林默涵的主持下,1981年版《鲁迅全集》最终删去所有题解,注释也大大精简。

时隔将近半个世纪,为何重提这一段公案?笔者当然不是要恢复题解——删去题解毫无疑问是正确之举,而是要指出李何林在这次论争中提及的注释繁简问题有必要重新审视。在给邓小平的信中,李何林写道:“对其他‘知识性’注释(如某人、某社团、某事件、某运动、某学派、某问题等等)和生僻词语,也有多注、少注的分歧。”人民文学出版社所坚持的正是少注的原则。李何林并列出了对方少注和不注的两大顾虑:“一怕喧宾夺主,二怕增加篇幅和定价”。这一点在林默涵的文章《关于新版〈鲁迅全集〉的注释工作》中得到了印证。林默涵曾说:“一般的难字,凡是《新华字典》上能查到的,大都不注,以免篇幅过于庞大,相应的书价也要提高。”关于注释的原则,林默涵也作了说明:“力求准确、简明、扼要和通俗易懂。”1981年版大体是在此原则下进行注释,2005年版也基本沿袭这一传统。

今天我们是否还要继续坚持这一原则?笔者以为,时代语境与读者都发生了较大改变,《鲁迅全集》或许应该考虑增加注释。随着时间的推移,鲁迅的本体离我们越来越远,而鲁迅作品的受众主体则必然地转向“90后”及以下,鲁迅作品中的人与事对他们而言更加难以理解。我们应该提供更加友善的氛围,使得年轻的读者得以更加便利地进入鲁迅的世界。首先,建议增加生僻字词音义的注解。事随境迁,这已经成为阅读鲁迅作品的一大障碍。当年林默涵认为凡是《新华字典》上能查到的,大都不注,尽管现在网络搜索兴起,但仍是费时费力,影响阅读。既然能够注出,为何不注呢?这样可以省去读者搜索查阅的时间。鲁迅早期5篇论文中生僻字尤其多,以《文化偏至论》为例,其中如“拶”“苶”“踣傹”“磔”“欿”“芧”等都应该注出音义。其次,建议增加帮助读者理解的知识性、背景性注释。鲁迅的文章,尤其是后期的杂文,由于写作环境的特殊,很多时候不得不采取曲笔隐晦的修辞策略,如果没有较为充分的背景知识,初读者往往如坠五里雾中。这种情况在第5卷中表现得比较突出。《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》等篇目,本身是鲁迅在文坛斗争激烈时期的作品,论辩方法也较为巧妙,因而看起来文字清简,实际上不好理解,2005年版第5卷注释却比较简明,很多地方读后有语焉不详之感,似乎需要增补内容。

还需指出的是,鲁迅作品注释的繁与简并非二元对立,非此即彼,而应当兼收并蓄,也就是说,鲁迅作品注释应该多元化。在很长一段时间里,人文社版的《鲁迅全集》具有不可替代的影响力,成为主导性的注释方式。鲁迅的作品已然成为国家层面的文学经典,成为中国文化的历史积淀,接近于中国文学传统中“经”的地位。中国古代经典注释方式非常丰富,包括传、注、笺注、集解、索引、正义等多种形式。相形之下,鲁迅作品的注释就显得过于单一了。新中国成立初期至上世纪80年代,鲁迅作品注释曾有过一个繁荣期,形式多种多样,值得重新梳理和借鉴。仅举几例,张恩和借用“集解”的形式进入鲁迅旧体诗研究,研究成果结集为《鲁迅旧诗集解》(1981年),至今仍是这一领域的必读参考书。张恩和有着鲜明的自觉意识,将研究工作与古人的集解、集释拉开距离,“不必将主要力量放在对诗句的研究上,逐字逐句提出自己的看法。我给自己定下的任务是尽量完全地把别人的研究成果汇集起来,自然,在此基础上,我们可以本着实事求是的原则和‘双百’方针,也谈点自己的看法,或是提出问题”。这种方式具有方法论意义上的启示。王士菁穷数年之功,注释和翻译鲁迅的5篇文言论文《说鈤》《人之历史》《科学史教篇》《文化偏至论》《摩罗诗力说》,合成《鲁迅早年五篇论文注译》(1978年)一书。此书嘉惠士林,功德无量,可惜以后却未再版,也没有后来人增补或重译,例如《破恶声论》《斯巴达之魂》等都亟待翻译。1981年福建师大中文系集体合作的《〈辑录古籍序跋集〉译注》和1982年赵瑞蕻《鲁迅〈摩罗诗力说〉注释·今释·解说》等也是同类成果。笺注这种形式历史悠久,源远流长,鲁迅作品也有先例。1959年张向天曾有《鲁迅旧诗笺注》,对当时能搜集到的鲁迅旧诗作品,从写作时间、写作经过、时代背景、主题思想、表现方法、字词含义等方面进行笺注,最后并加以翻译,引起林辰、陈则光等同行的注意。新近黄乔生作的《〈阿Q正传〉笺注》又接续了这一传统,不仅详注原作中的“古典”、今典、方言土语、风俗特产,而且更加重视“以鲁注鲁”、以同时代人注鲁,进行文本互鉴与史料排比,并借助小说文本细节深入阐释人物的精神世界。黄笺史料丰富,注释恰切,有助于读者更好地理解《阿Q正传》。

总结起来,我以为,鲁迅作品的注释应当繁简并行,注释方式应当百花齐放、百家争鸣,真诚地期待鲁迅作品多种多样的注释本出现。

(作者单位:对外经贸大学中文学院)

相关文章: