作家赵志明:连着几天不做梦,我心里就会有点不踏实

贾平凹很少推荐年轻人,赵志明是其中之一。韩东认为赵志明有能力规定何为经典。曹寇则在赵志明的作品中看到“一个透明的赤子”。

或许就是一根“透明的红萝卜”——沉默寡言,经常对着事物发呆,对大自然有着超强的触觉、听觉。

把传奇的故事写成小说不算本事,考验作家的是把日常写出不下于传奇的动人色彩。这是赵志明关于写作的最低要求。

赵志明同时是一位编辑,有一天他读完一篇稿子夸一位作者:你很有潜力,小平很有眼光。那位作者问,小平是谁。赵志明回答:小平是大学时同学给我起的绰号。我的别名。

根据我的观察,一个爱做梦的人通常也念旧。但是谈起二十年前,那个时候,赵志明觉得年老的多少有点老不正经,年轻的又显得过于少年老成。他羡慕老不正经,厌恶少年老成。我猜的。

赵志明,1977年生,江苏常州人,早年活跃于“他们”文学论坛,出版有小说集《我亲爱的精神病患者》《万物停止生长时》《无影人》《中国怪谈》等。

小饭:祝贺志明出版新书《看不见的生活》。这个书名我想问问是怎么设计的?这本书的设计也很特别,可以说说吗?

赵志明:小说集里有一篇同名小说,题目就叫《看不见的生活》,当时发表在《创作与评论》上的“新锐”栏目(由谢有顺与李德南主持),还配发了樊迎春的评论《世界的另一边》。因为写的是一个盲人,所以就偷懒取了这个名字。小说集也用这个名字,我觉得蛮好。因为我喜欢东西老师,可以视之为对东西老师的致敬。

小说集的装帧设计,我个人还是蛮喜欢的。首先是无论将书竖拿还是平放,书名都能处于视觉中心。另外,封面用图也很贴切,简单来说,体现了如梦似幻的感觉。据说,责任编辑王倩云老师花了很多精力寻找适合的图片,好不容易找到这张,广西师大还斥以重金购买了该图的使用权,设计师看到图片后,也觉得图文非常相配。封面的用色也好。衬得这本书厚重了不少。因为我以前的几本小说集,封面都比较活泼、鲜艳,显得很童年。有朋友反馈说,这本小说集有了“文学”的味道。

小饭:“文学”的味道,我们偶尔会听见这样的修辞,我想知道你对这种修辞的理解。

赵志明:这是偷懒的说法。就好比我们说一位女士很漂亮,一位男士很英俊,漂亮和英俊是含糊的说法,事实上不够精准。翻开宋玉的《好色赋》和曹植的《洛神赋》,我们会对赋中女性的美心动神摇,大为赞叹。说一篇小说或一本小说集有“文学”的味道,也和夸人漂亮或英俊大体类似。因为这位朋友和我认识、相交多年,可能会省略了这个评论的前提,即他所认为的我的写作具有的一些特征,在这本小说集(封面设计和内文)上得到了更多的呈现。当然,这是很狭窄的。如果我的小说具有一定的“文学”性,那也是在“文学”范畴内的,那种可读的,具有现代性的。这也是我对“文学”的理解。作为现代人而不是古代人,我的写作理应具有现代性。至于可读性,也与之相关。如果波拉尼奥的长篇小说《2666》都具有了非凡的可读性,那么短篇小说就必须更“好看”才行。这里的“好看”,在一定程度上也体现了“文学”的味道。

小饭:在几篇小说中你都提到了父亲这个形象,但似乎你对父亲这个形象的描述又不同于普遍的那种“慈父”,你的态度总是充满对抗。真实生活中,你与父亲的关系是怎样的?

赵志明:在我11岁的时候,我的父亲就去世了。后来只能通过回忆来还原父亲,这可能造成了我对“父亲”形象的偏执。在我的青春期,由于父亲的不在场,我几乎没有叛逆期,而且因为母亲比较辛苦,我表现得像个好孩子,懂事得早,刻苦学习,善解人意,独立性强。但是,等到我上大学后,迟到的叛逆性还是体现出来。2001年我毕业,虽然当时师范院校还管分配,我却义无反顾地选择了自主择业。其实那时候对工作、对未来可以说一无所知,冲动、任性的根源或许就在于叛逆,我只是想选择自己想过的生活,哪怕这样的生活并不清晰,可能很糟糕。这虽然没有什么对错,但现在想来还是欠思虑了。基于此,说到我与父亲的关系,可能就是没有定型下来,所以,我乐意将之想象为对抗,一种一方缺席的对抗,一种趋于虚无的对抗。自然,这种对抗也就不会显现出现实生活中的剑拔弩张、水火不容。我想,那还是因为父亲这个角色在我的生活中长期缺席导致的。它提供了一种稍显奇怪的视角和切入面。

小饭:抱歉,我确实不知道这个情况。那你觉得你身上所谓“迟到的叛逆性”,这是不是一种生命的活力?一种勇气和智慧的体现?你现在还“叛逆”吗?现在对生活和生活方式的理解,相比年轻时候,有什么样的发展?

赵志明:“叛逆性”体现的活力感在某种程度上可能具有欺骗性。或者说,在我身上的“叛逆性”的拧着来、反着来,更多的是一种虚无感。虚无感当然并不仅仅表现为消极。就我个人而言,我觉得虚无或者说消极,有的时候也是一种选择。既然是选择,多少能体现出个体的勇气和智慧。可以这么理解吧。千人千面,勇气和智慧也会因人而有差别。正因为如此,不同的人生才让生活更加多姿多彩。我现在仍然很虚无。就像我喜欢的大学老师鲁羊先生的诗,“退缩之诗”。我比较喜欢隐忍和退缩,不喜欢咄咄逼人和张牙舞爪。在我上大学的时候,我就很反感得意洋洋。相比于庆幸,我觉得得意洋洋很低级。我希望我的生活能够自适,不被裹挟着去做无聊的攀比。活着不是活给别人看的。活着是自己的一种状态。如果这种生命自由的状态越来越负荷于外在,那活着的意义就被削弱了,几乎没有了,那还活个什么劲呢?

小饭:你说你的写作,“穷尽各种回忆,编织各种梦境”。我恰好又看你在朋友圈写道,梦境会给你带来小说的灵感(大意),那这是真实的吗?你觉得梦是什么?于你而言灵感又是什么?

赵志明:确实梦到过小说。比如说,在梦里看到一篇小说,从头读到尾,大受震撼,击节称赞。但读完后,才反应过来:这是“梦里”的小说,我大可以据为己有。但醒悟得还是太晚了。梦醒后,想要回溯梦境,比大海捞针还难,因为针在海里,梦里的故事却不会沉淀在梦中等你去打捞。就这样,你最多回忆起只言片语。梦里惊为天人的好小说,瞬间烟消云散,除了“好小说”的惊叹,什么都没有留下。这可能是平时玩味小说、经常打腹稿的影响。日有所思,夜有所梦嘛。不过,我很喜欢做梦,喜欢梦的非理性剪辑方式,喜欢梦的不落窠臼、空灵和异想天开。我觉得梦大体就是这样,不仅是现实的反映、投射,也不仅是现实的延伸、补偿,它更宽泛,也更独立。一个人爱做梦,会做梦,醒来还能记得梦,我会非常羡慕。他等于过着无数人生,像平行空间。至于现实里的窘迫、拘束、困苦,便有可能不那么沉甸甸。灵感有可能会通过梦境给与启示。梦醒的刹那,人是非常清明通透的状态,如果幸运的话,他会获知灵感,而不会去妄想复盘梦境。对我来说,灵感犹如你永远不会忘记但也不会轻易记起的东西。

小饭:你会不会觉得,梦境里的内容,如果写出来,实际上是被再次过滤的。而且你说梦有一种独特的剪辑,我觉得这个说法很好玩。在我的经验里,梦的逻辑和生活现实的逻辑,有很多相同之处。你认为梦的产生、梦的启示,都是可靠的吗?

赵志明:特别奇怪,很多年前徐峥和小陶虹有一部戏《春光灿烂猪八戒》,主题曲里有一句“好春光不如梦一场,梦里青草香”。我五音不全,平时很少听歌,但这首歌的旋律和开头的歌词我却忘不掉,有时还会不自知地哼唱几句。我也剖析过,或许因为我的虚无,所以和梦天然亲近。至少,在我看来,梦境和现实相比,不遑多让。连着几天不做梦,我心里就会有点不踏实,甚至惶恐。我不会把梦境简单地归因或等同于现实的投射和补偿。这实际是把梦境放在了现实的附庸地位。梦境即使在量上远不及现实,但也无损它的重要性。换句话说,我们常常会慨叹“现实差强人意”,但我们从不会苛责梦境待我偏薄。即使做了噩梦,从梦境脱身逃离后,我们虽然想着但愿不要再做这样的噩梦,但也不会发愿将梦从睡眠中剔除干净。

小饭:贾平凹先生在对这本书的推荐语中写道,你的小说“语感显得西欧的影子比较浓烈”。我解读为,你的小说有法国新小说那种写实和荒诞。那法国新小说,或者国内1980年代先锋派,这些作家和作品对你的影响大吗?是不是至今还在延续?

赵志明:贾老师的评语,其实只针对我的一篇小说《钓鱼》,当时发在《延河》,后来用为《我亲爱的精神病患者》的推荐,现在又拿来用作《看不见的生活》的推荐。我本人是不愿意这样做的,张冠李戴不说,而且,名人推荐对于小说集销售的加成可能没想象的那么大。但我也不是很坚决地反对,因为卖书不易,出版社其实面对很大的困难。至于贾老师的评语,我觉得不管是对《钓鱼》,还是对我的其他小说,确实非常准确。我学西方小说,主要学习他们的语感。这种语感当然不是翻译所能完全传达的,而是句与句、段与段之间的秘密衔接、呼应。像卡夫卡的小说,他的绵密不在于设计,而在于起首句的高屋建瓴。起首句成了,后面就一气呵成。还有胡安·鲁尔福。我学的是这些。利用语言叙述,从而达到浑然一体。这个比较不好把握。我到现在还只是管窥,没有形成可以分享的经验。至于写实和荒诞,我的理解是,这是生活的本色。比如加西亚·马尔克斯,我觉得他的小说写实和荒诞兼而有之,而马尔克斯自己也认为他写的是真实的南美洲大陆。像西方小说、法国新小说和国内先锋小说,当然会对我产生极大的影响,但这种影响我觉得首先是通过韩东传达给我的。我记得韩东说过“把真的写假把假的写真”,这句话对我影响极大,可谓开天窗,醍醐灌顶。还有作家如何找到、确定自己的写作方向(韩东的大意),这启发了我,一个认真的写作者,不应该追求猎奇式的、哗众取宠的写作,而应该沉下心来潜心于从平实无奇的生活中发现自己写作的素材。也就是说,把传奇的故事写成小说不算本事,考验作家的是把日常写出不下于传奇的动人色彩。这些我都奉为圭臬,也会通过我的小说写作一直践行下去。

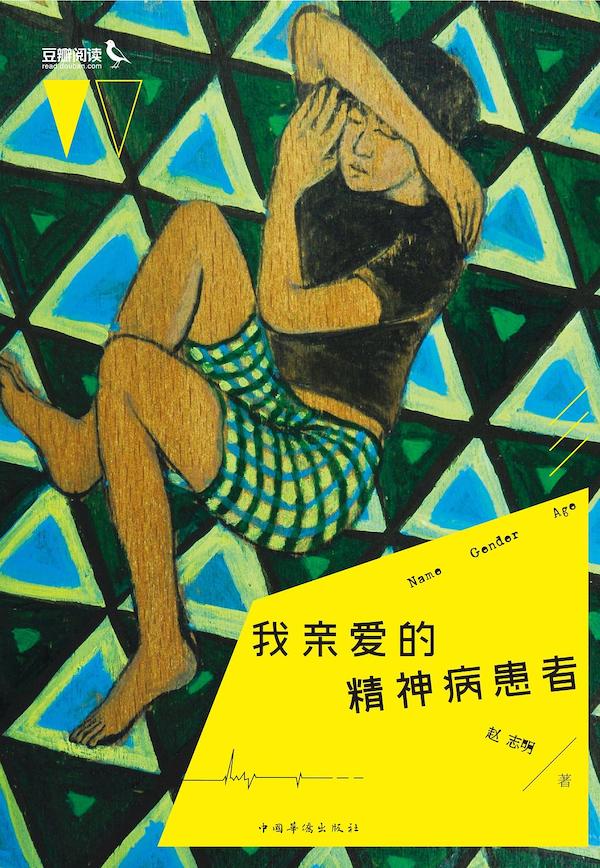

《我亲爱的精神病患者》,中国华侨出版社,2013年12月版

小饭:看来你早有准备,多有积累。从何时开始,你认为自己拥有写小说的天赋和权力?这种信心在长达十几年的写作过程中有没有被摧毁过一次两次?

赵志明:我发现自己的记忆力不错。比如小学时没有什么读物,会和同桌比赛把语文课本甚至思想品德课文全书背下来,背到那种娴熟的程度,随便说一个词能脱口而出具体的页码。这种无聊的游戏,让我训练出了耐心。在高中时因为到了常州市的国家重点中学,里面的图书馆让我狂喜。我申请做了图书管理员,也稀里糊涂看了很多书,有《百年孤独》,也有《丰乳肥臀》。我记得当时跟我的老师聊天,说后者在我看来可能借鉴了前者。我的老师不置可否,但后来他一直鼓励我读中文系。到了中文系,我开始看文学期刊。看完当期就找过期的看,又把图书馆几乎能找到的所有短篇小说集都翻阅了一遍。我心里渐渐有了小说“好”“坏”的标准。有了这种模糊的界定,我觉得我能写出中不溜秋的小说,当然,心里渴望的还是写出伟大的小说。后来有一天,因为一次偶然的机会,韩东看到了我写的一组诗,给予了让我吃惊的评价,当然我也很高兴。这没有鼓励我成为诗人,却让我更跃跃欲试去写小说。刘立杆曾对我说,我身上有一种很好的耐心。我渐渐觉得,对于小说家而言,耐心和坚持也许比天赋更为重要。这几十年来,我觉得我的耐心相比以前,比如二十年前,还是下降了不少。因为耐心需要精力和意志力,这两点在四十岁之后,都在缓慢却坚决地消退。不过,我的写作信心却从来没有被摧毁过,可能是因为所求不多,知道自己几斤几两吧。但写作的乐趣和激情在这几年确实难以为继……

小饭:这是否因为你没有读到或者写出那种非常棒的小说?写作者在不同的阶段总是觉得自己写得还不错,或者很差……这是一种常见的轮回。那么在你的价值观里,什么样的小说是最让人激动的?击节叫好的那种好。可以举一两个例子吗?

赵志明:我经常读到很棒的小说,但望山跑死马,到了自己身上很难按图索骥。我也经常自认为有很棒的构思,如获至宝,写出来却觉得大为失色,甚至很自责,不该浪费掉这么好的构思,简直是一朵鲜花插在了牛粪上。这是典型的眼高手低,一种需要警惕的习病。知人者智,自知者明。前者相对容易达到,后者更具挑战。无论知人还是自知,都需要不断精进,否则就会囹圄于所知,深陷于自己的舒适区。说到小说的质地,我个人偏爱那种什么都不说,但又似乎什么都说透了的小说,最让我激动,因为余韵悠长,三日不绝于梁。像《神曲》(我私下里把它当小说读)、《伤心咖啡馆之歌》、《没有人给他写信的上校》、《地球上的王家庄》、《繁花》、《一个人张灯结彩》、《跑步穿过中关村》、卡夫卡和博尔赫斯的诸多短篇等等。

小饭:有人说,在目前国内的文学环境里,如果用“纯文学”的方式去讲述凶杀罪案,是最容易“出头”的……志明是作者也是编辑,对此你有什么想说的?

赵志明:我将之视为一种“文学阉割”。凶杀罪案这类,在我看来是猎奇式的题材,用“纯文学”的方式去写难以摆脱哗众取宠的嫌疑。当然,如果,单纯从精彩、好看角度,我觉得作家完全可以去接触这类题材,但无须改头换面用“纯文学”,你可以而且必须遵从类型。“纯文学”在一定程度上是避免了难度,有点挂羊头卖狗肉的嫌疑,有点过水鱼或过水蟹的感觉。

小饭:也就是说,你不会这样做,对吗?如果有一个年轻人准备这样试试,你有什么样的建议?

赵志明:我其实很想尝试类型写作。但我掂量过自己,觉得实在是知易行难,便放弃了。《看不见的生活》里,《路口》便是这种尝试的结果。我是按悬疑小说来写的,结果还是画虎成犬,因为有读者反馈说,读到小说开头他便猜到了结尾。这当然打击到了我。事实上,我确实在开头便交代了作案者。我发现自己缺乏层层剥茧的耐心和技巧。这也是我想给更年轻写作者提出的建议。类型小说有其特有的规律,比如说,不广泛阅读,不积累专业知识,想要写出读者认可的好看小说,那无疑是缘木求鱼。

小饭:早年在论坛(比如他们、橡皮)上的“文学生活”对你而言是一种什么样的经历?

赵志明:哈。那个时候,年老的多少有点老不正经,年轻的又显得过于少年老成。总之,老少打成了一片。我觉得这种状态是最好的,可遇而不可求。喜欢的就夸好,不喜欢的就提出批评。因为夸好可以用真名,批评可以用匿名,呈现出比较真实的坦诚的状态。几乎每时每刻都能看到好的作品发布,下面马上出现一长串中肯的批评跟帖,就跟盖楼层一样。那时候,只要登录乐趣网,就能学到很多,而且知道自己是谁,和谁们在一起,心里非常放松。

小饭:今时今日,在写作和文学面前,你还有什么特别想完成的东西吗?一部能代表自己文学理念的长篇,或者一首让人一读就无法忘却的诗歌?

赵志明:我有很多想写的。邱华栋老师曾经推荐过一个好习惯,把想写的小说名字记在EXCEL表格里。我经常更新我的EXCEL表格。空空的标题下,世界蠢蠢欲动,黑压压的汉字随时会倾巢而出。这种感觉妙不可言,但也有压力。因为自己真是太不勤快了,几十年来都没养成好的写作习惯,没有见贤思齐,像阎连科老师,还有于坚和韩东。我特别想完成三部小说集,关于过去的、关于现在的、关于未来的。等到能够从我的作品中精选出这样的三部小说集,我觉得就能大致呈现出我的写作成果和文学理念。

小饭:很期待这三部小说集,有没有时间表,可以告诉大家的那种时间表?

赵志明:没有具体的时间表。宁缺毋滥吧,所以很可能永远只会停留在我的想象和规划里。

小饭:人生啊,如果可以重来,你有特别想再体验一遍的时光吗?是大学时代吗?

赵志明:我觉得人生是苦旅,悲欣交集而已。虽然我不那么悲观,也会安然享受这个过程,但真的不愿意再体验一遍,哪怕是三秒钟的幸福时光。

小饭:那我觉得你是一个悲观的现实主义者。对人生的过往,只想通过写作来追溯吗?那么你对未来的期待是什么?社会生活,文学生活?

赵志明:其实归根结底还是虚无。陶渊明不是说过嘛,往者不可谏,来者犹可追。念念不忘于过往,打捞记忆的残简碎片,是因为力求知之,享受乐之,渴望好之。即使虚无主义者,也难以摆脱这三之的吸引。至于对未来的期待,未来已来,渺不可寻,难以察之,悚然惊之。希望在未来能活到真的生命。

小饭:在我印象里,你结交的文友特别多,是真心喜欢交朋友吗?或者只是一种社交的需求?怎么样才能做你的朋友?这方面你是一个挑剔的人吗?

赵志明:我挺喜欢和朋友在一起,喝酒、吹牛、旅游、踢球。在我看来,我认识的朋友都有真实和可爱之处,让我珍惜和羡慕。但我特别不喜欢社交。比如说,我和一位兄长打赌一场篮球比赛,我输了应该请他喝酒,但不知道为什么,事情一被延误我就特别无措。好像是在兴头上,我会乐于做任何事,兴头一旦过去,我就会特别丧,不知道该怎么办。比如说,我在北京二十多年,很少和朋友单喝。现在我也意识到这个问题了。我喜欢有趣的人,有趣而流露善意,那就最好了。如果兴趣相投,肯定很快相熟,相处多了,自然而然成为朋友。如果话不投机,与其成为互相讨厌甚至敌视的人,那就最好不见。我可以少一个朋友,但真不想多一个敌人,时光快而生命短,特别不值得。

小饭:假如海明威和韩东都掉进水里了,而你不会游泳,救不了他们,你会对他们分别说句什么样的话?

赵志明:对海明威:想象这是一座酒池,畅饮吧海明威。对韩东:书到用时方觉少,只恨我是旱鸭子。