“我们社”诞生记

1924年至1925年,五四之子朱自清在宁波省立四中(今宁波中学)与上虞春晖中学执教时,组建了新文学社团“我们社”,其社刊《我们》编于浙东,由上海亚东图书馆出版发行。《我们》只出了两期:《我们的七月》(1924年)与《我们的六月》(1925年)。“我们社”的出现,标志着浙江新文学运动开始脱离早先混沌状态,而由核心人物引领,且对文学的本质与功能作出启蒙主义体认,认为文学革新就是破晓的晨钟,从而进入了人的“觉醒年代”。

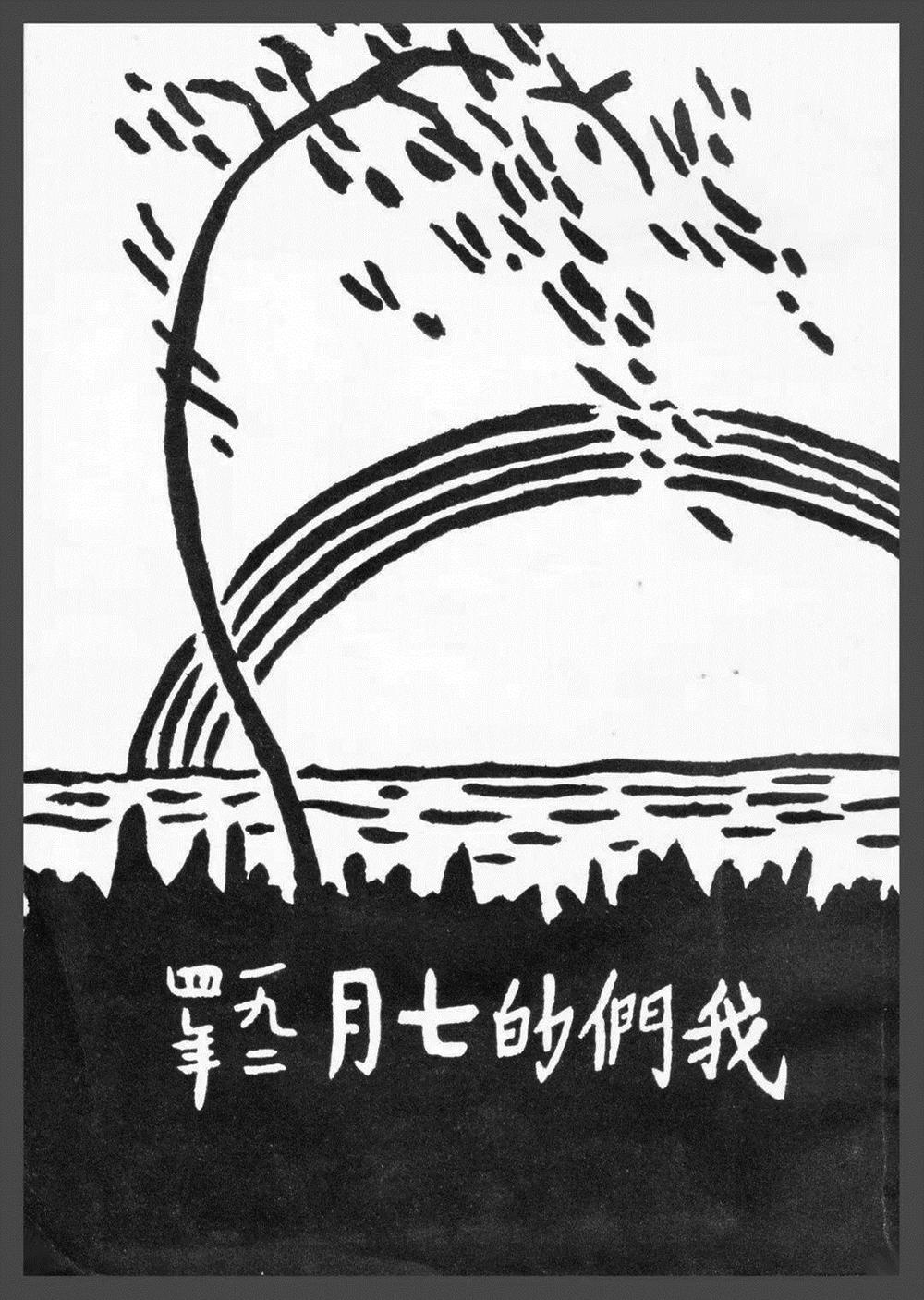

丰子恺设计的《我们的七月》封面

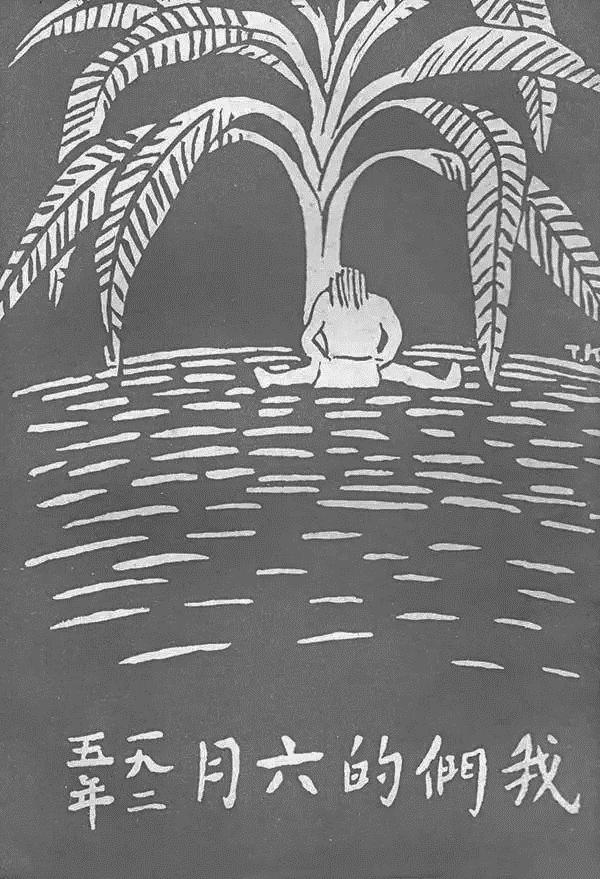

丰子恺设计的《我们的六月》封面

菜花初开时诞生

浙江有两家五四新文学社团,凑巧都发端于油菜花黄时。一家是湖畔诗社,成立于1922年;一家是“我们社”,成立于1924年。湖畔诗社的标志是薄薄的一本诗集《湖畔》,书封的上半部是春意盎然的湖畔,画面标上黑体“湖畔”两字,在下角则书“1924年油菜花黄时”七号楷体,格外悦目。读着那“油菜花黄时”墨绿色字样,不由得让人想起五四新文学导师朱自清,是他来到浙江一师,造就了张维祺、汪静之、冯雪峰、魏金枝等湖畔诗人。

两年后,朱自清来宁波奉化和上虞教书,在柠檬黄的菜花初开时,创建了“我们社”。“我们社”之名来自于《我们的七月》与《我们的六月》两本杂志,师生和友朋集合于现代传媒下一起发声乃至呼喊,成就了一个文学流派。

1924年初春,正是油菜花初开之时,俞平伯和朱自清与刘延陵、丰子恺等商议建社办刊的事宜。俞平伯说:“于柠檬黄的菜花初开时,我们在驿亭与宁波间之三等车中畅读《我们》的用稿。”俞平伯描写了当时白马湖春天的意象:“浙东一带风俗原比较淳朴,青山绿水,黄的菜花,更秾酣了这平和的仙境的氛围。”“春晖校址殊佳,四山拥翠,曲水环之,菜花弥望皆黄,间有红墙隐约。”朱自清也写道:“在春天,不论是晴是雨,是月夜是黑夜,白马湖都好——雨中田里菜花的颜色最早鲜艳。黑夜虽什么不见,但可静静地受用春天的力量。”

正是因为这五四青春之力的推动,柠檬黄的菜花初开时,诞生了“我们社”。

形成文学流派

“我们社”的成名从根本上说,主要是这群作家能够拔戟自成一队的创作实绩,得到世人的关注。

“我们社”成立不久,俞平伯于4月出版了他第二部新诗集《西还》,书衣为西湖夜景,似是水彩画,为画家洪野所作,书名作者自题。7月《我们》第一辑问世,封面由丰子恺设计,7月的田野、雨后的霓虹、丰茂的草丛、飘逸的柳叶合成一首抒情曲。第二年也即1925年6月,《我们》第二辑面世,封面但见一个人坐在树下埋头阅读,只用了一种绿色,弥漫着意境之美。其第一辑也只用了一种蓝色,丰子恺吝用色彩,笔墨单纯,然而历经近百年,仍无陈旧之感。

同年11月,俞平伯和叶圣陶合著的《剑鞘》出版,书名为叶圣陶手笔,装饰画是丰子恺画的,用了棕色。12月,朱自清《踪迹》出版,也是由丰子恺设计封面。封面图案是海浪,海空中有两只海鸥,天上有由小至大的圆圈。虽然无可名状,却引人遐思:这踪迹是什么?是否有“我们社”同仁的影踪?

这一大堆创作成果,标志着“我们社”作为一个文学流派的出现。这是一群“同志集合”,虽然他们非有意立派,却以其厚重的业绩,自立于五四新文学之林。

当年,俞平伯由杭州出发,先赴上海拜访了叶圣陶(当时叶家门口挂着文学研究会的牌子),就成立“我们社”事征询了叶圣陶的意见。叶圣陶是建社的积极参与者,他为社刊《我们》贡献了文稿,还是一名称职的“副主编”。郑振铎在《中国新文学关系·文学论争集》(1935年10月出版)导言即有明白表述:“叶圣陶、俞平伯、朱自清在上海创办《诗》杂志及《我们》。”清华大学图书馆至今仍珍藏着由叶圣陶、俞平伯、朱自清联合签名的《我们的七月》。朱自清当年给俞平伯的信函中记载:《我们的六月》拟署作者之名,“圣不以为然”。拟用插画《黄昏》《三等车窗内》,“圣谓此两幅可用。”“圣来信云对女子装饰有些意见,我将去信,请他即成一文,以付《我们》。”

“我们社”的发刊宗旨

“我们社”活动时期,叶圣陶和俞平伯还于11月出版了他俩合署的《剑鞘》,书中叶圣陶的《没有秋虫的地方》《藕与莼菜》皆是五四散文中出类拔萃的佳作。所获佳评如潮:“他写散文文体,温和谦冲,既不像那些追求‘美文’作者的华丽,也不像那些模仿晚明散文家那样过分的洒脱。”(夏志清)“一见便知道是一个斫轮老手笔下写出来的,这实在是散文中最高的典范,创作中最正当的规范。”(苏雪林)

书中最精彩的,要数《读者的话》与《诗的泉源》两文。《读者的话》借读者之口对作家的创作提出了这样的要求:

我要求你们的工作完全表现你们自己,不仅是一种意见一个主张要是你们自己写的,便是细到像游丝的一缕情怀,低到像落叶的一声叹息,也要让我认得出是你们的而不是旁的人的……我不希望你们说人家说烂了的应酬话,我不希望你们说不曾弄清楚的勉强话,我更不希望你们全不由己纯受暗示而说这样那样的话……

我又要求你们的工作能使我的心动一动,就是细微,像秋雨的滴入倦客的怀里也就好了;能使我尝到一点滋味,就是淡薄,像水酒沾上渴者的舌端也就好了;能使我受到一点感觉,就是轻浅,像小而薄的指爪在背上搔着也就好了。这样,我就满足了所以要读你们的东西的愿望。

这显然也是“我们社”及《我们》的发刊旨要。这两段话像一把金钥匙,凭着它,能探知“我们社”同道散文创作些许秘诀。其一,创作要表现自我,为我立言,抒我之情,载我之志。自己的主张,“便是细到像游丝的一缕情怀,低到像落叶的一声叹息。”也要是自己的而不是别人的,要说自己的话。这与朱自清在《“海阔天空”与“古今中外”》(刊于《我们的六月》)中提出的写作是“心的旅行”说(即意在“自我表现”)似为同调。这在当时可谓一种先锋的创作理念,新文学先驱者们以这种理念指引着垦荒期散文前进的脚步。其二,表现手法要让人感动,哪怕是细微、淡薄、轻浅,其抒写都要有“艺术的闲谈”的风采神韵。

《诗的泉源》说:“唯有充实的生活是汩汩无尽的泉源。有了源,就有泉水了,所以充实的生活就是诗。”这席话,可谓一部“诗美学”的缩影。“文章合为时而著,诗歌合为事而作”,故诗、文艺离不开人生,离不开社会,更离不开人民。

“我们社”的同道们对于“诗的源泉是生活”的作诗理念颇为一致。朱自清当时直呼:“我们现在需要最切的,自然是血与泪的文学,是呼吁与诅咒的文学。”叶圣陶认为:“一个耕田的农妇或是一个悲苦的矿工的生活比一个绅士先生的或者充实得多,因而诗的泉源也比较的丰富。”俞平伯也以为:“《诗的泉源》这篇短文的论点和风格,就叶圣陶来说,也可以说是有代表性的……”

(作者为宁波市海曙区政协文史委原副主任、研究员。本文拟入编于宁波市海曙区政协文史资料)