艺术独家|当科技“无所不能”,艺术何去何从? ——由柏林国立博古睿美术馆馆藏展“现代主义漫步”想到的

技术革命对智力劳动的冲击从来有之

《三体》中令人印象深刻的一幕,莫过于当地球文明遭遇外来威胁,人类一直以来所笃信的变得支离破碎。科学家们发出感叹,“物理学不存在了”。

近日,由OpenAI推出的视频制作模型 Sora问世,一石激起千层浪。这一由数字驱动的物理引擎,能模拟现实世界存在的真实物理规律,例如水的流动、光影的变化、物体的相互作用等,这是以往不可想象的。通过简单的自然语言描述,Sora可自主创作出一个长达六十秒、包括场景细节、复杂运动,甚至生动的角色表情的视频作品。一般来说,只要具备逻辑思维能力,写好提示词,由一个人完成过去需要一个团队完成的工作成为可能。既往人工智能的学习对象是人类,以及人类所积累的知识,这也成为2023年ChatGPT等人工智能模型问世后,大多数人仍然认为现阶段人工智能发展水平无法完全取代写作、艺术等智力劳动的原因之一。某种意义上,Sora在人工智能领域迸发的革命性潜能,恰恰源于它模糊甚至打破了学习机制中主客体的边界,变得更加自主,更像人。

时间长河汩汩流动,由科技带来的技术迭代与社会进步从来有之。就拿电影来说,以摄影机发明为发端的电影技术革命造就了更多创造的可能。

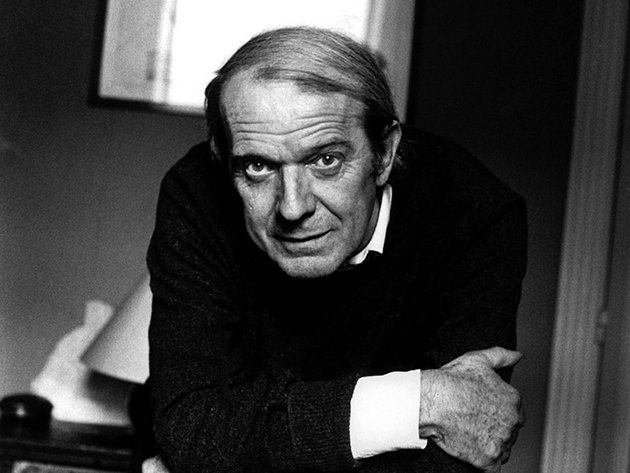

德勒兹(资料图)

法国影响巨大的后现代哲学家德勒兹的电影美学思想延伸自其哲学思想。他在电影美学著作中提出了一个重要概念——“无器官的身体”。用于电影拍摄的摄影机正相当于一具“无器官的身体”,所谓无,并非“没有”,而是指不信任或反对依一定规则“有组织的器官”。反观人类社会,从古典到现代,人类以“有组织的器官”接收信息,经受训练而形成种种固见。摄影机问世和应用使创建一种“无器官的身体”成为可能,它能到达人到不了的地方,记录下被人忽略的瞬间和细节,而这些有时不以人的意志为转移。当这些时刻越来越频繁地降临,也许就是人类无法再以绝对自信的口吻说出自己乃万物主宰之日。

马斯克曾经预言“人类社会是一段代码,其本质是一个生物引导程序,最终导致硅基生命的出现”,也就是说,碳基生命在地球演化过程中,将逐渐成为硅基生命的启动程序。未来已来,作为地球上最智慧的生命体,颠覆认知的例子层出不穷,我们是时候思考,在创造这件事上,人类的立身之本究竟是什么?当科技越来越“无所不能”,人类引以为傲的艺术文明将何去何从?当走进柏林国立博古睿美术馆馆藏展“现代主义漫步”,驻足在塞尚、毕加索、保罗·克利、马蒂斯、贾科梅蒂等艺术家作品前,心中或许有了一种答案。

展览现场

艺术史写作意义上的“时间”与弦外之音

在艺术史写作中,“时间”仿佛挥之不去的法则。一方面,“时间”为艺术史家提供了叙事的便利,还给出了许多延伸想象的空间。另一方面,艺术史写作中“时间”的本质仍然是一种约定俗成的组织形式。由于常常无从见证当时当地,“时间”顺理成章地成为整合所有想象最合理的线索和工具。然而,基于后世想象所确立的“历史”,是否真的等同于“真实的历史”?

“现代主义漫步”展便采用了编年方式陈列,使得观者以时间顺序纵览二十世纪艺术史上几位重量级艺术家的创作脉络。越是亲身见到这些变化多端、富于诗意的艺术留存,反而愈加可能意识到这样一件迷人的怪事:艺术家往往要比那些试图理解他们艺术的人更为超前。

二十世纪艺术之父塞尚关于视觉切割的研究启发了本次展览的主角之一毕加索。影响毕加索的塞尚理论之一PASSAGE,意为“经过”,认为视觉经过一条线时,不可能持续停留,由于不断地“中断”,因此随之发生调整。毕加索运用这一理论观察描绘对象时,开始尝试将其“肢解”,再重新组合,当将复杂造型提炼简化后,所得类似于块状水晶结构,因此,继承塞尚衣钵的毕加索与乔治·布拉克一道开创的立体派称为CUBISME,其中的字根CUBE就有块状结晶体的意义。立体主义的横空出世打破了艺术对自然的模仿——绘画的构图不再一定像取景框框定的那样,从某种单一的视角观察和呈现,因而打破了长久以来的桎梏。令人意想不到的是,在20世纪10年代末,毕加索却再次开始创作具象绘画,这一类型的作品自从1900年代中期“粉红时期”结束后便不再出现,这一转折让当时的评论家摸不着头脑。毕加索作于1919年的《拿罐子的意大利女子》描绘细心精致,让观者的思绪不禁飘向文艺复兴时期对人体的歌颂与赞美。有趣的是,启发了毕加索这一阶段创作的19世纪画家安格尔,作为19世纪新古典主义的代表,曾经代表着保守的学院派,与当时新兴的浪漫主义画派对立,甚至进行了针锋相对的学派斗争,然而这位崇拜希腊罗马艺术、捍卫古典法则的艺术家,却因为对中世纪和东方情调所表现出的兴趣,而戏剧性地被一些艺术史家归入他本人激烈针对的浪漫主义画派之列。这一桩乌龙透露了艺术演进过程中,熔炼吸收与打破定式是为常情。

巴勃罗•毕加索《拿罐子的意大利女子》

初看去,毕加索向传统的回归固然印证了第一次世界大战后欧洲的现实,但假如就此先入为主地将毕加索的艺术生涯套入时间这个“计量系统”,仍然有失审慎。由具象创作开始——不断抽象凝练——发展为立体主义——在社会环境影响下再度回归具象,似乎能得到一个研究与批评意义上的完美模型。可稍作观照便会发现,毕加索的具象与立体主义创作几乎是同时展开的。1919年,也就是创作《拿罐子的意大利女子》的同一年,他完成了《窗前静物,圣拉斐尔》。这是一件小巧的不透明水彩画,画面中具象与抽象的形式表达相辅相成:桌面上的小提琴与水果碗静物组合以立体主义风格呈现,挡住了以具象手法描绘的背景——越过阳台的门,迷人的蓝色海水之上是点缀着白云的晴朗天空。

巴勃罗•毕加索《窗前静物,圣拉斐尔》

如果认为仅仅一两幅作品的说服力有限,那么不妨留意下一战后一个时期毕加索的创作。《拭足裸女坐像》重拾粉彩这一创作介质,画面表现充盈着古典气息,画中的女子为了擦干脚,端坐在布帘上,身后是永恒的大海。这幅引人瞩目的画作具有相当的欺骗性,中规中矩的古典表象之下,更令人无法移开目光的是女子壮硕的手和脚,让人非常自然地联想到同场展出的《黄色毛衣》,人物那极度夸张变形的手指。

巴勃罗•毕加索《拭足裸女坐像》

巴勃罗•毕加索《黄色毛衣》

毕加索新古典主义的起点并不意味着其立体主义创作时期的终结。在他的艺术生涯中,曾多次回归立体主义的图形语言,也经常同时展开不同风格的创作,在一件作品中呈现数种风格是家常便饭。这提示我们,在阅读艺术史之外,似乎也应分出注意力给那些更隐秘的“弦外之音”,也许才不至于发生误读,以更接近艺术的本来。

独立于规则之外

毕加索并非唯一—位实践轨迹背离线性逻辑的艺术家,本次展览的另一位主角保罗·克利亦是个中翘楚。创作的同时性,以及形式与风格的共存在他身上都有生动的体现。仅看克利于1923年完成的《平面建筑》、《女孩间的场景》和《北方之地》等作品,具象与抽象、平面与立体、色彩的鲜艳与柔和等实验就勾勒出了其创作的多样性与对自然神性、客观世界、人类内在心灵的有机融合。

保罗•克利《平面建筑》

保罗•克利《女孩间的场景》

保罗•克利《北方之地》

立体主义、表现主义、超现实主义,似乎都可以用来形容保罗·克利,但又都不足以概括他艺术的风格,因此有人说克利是最难理解的艺术家之一,而究竟如何理解克利,恐怕还要回到作品去观照。

艺术来源于现实,再经某个时机抵达自我。尽管目前尚无定论,站在克利水彩画《清真寺入口》前,令人很难不联想到他于1928至1929年间的埃及之旅,遥想那里的清真寺形象究竟怎样映现在艺术家的脑海中,以致旅行的“陶醉状态”逐渐消退后仍能念念不忘。

保罗•克利《清真寺入口》

站在稍远处观看,一片由彩色方格组成的“矩阵”中,清晰地显现出数字“8”,但假如走近些,这个原本凸显的数字却变得模糊。大略看去,整个画面经过精密计算般呈现一种布局严谨的视觉效果,属于宗教的神秘色彩与严肃性跃然纸上。但细看之下,艳丽斑斓的色块与其所描摹的主题形成奇妙的反差,而这种“冒犯”与“违和”的细节不止于此,更细致地察看之下,你就会发现一切并未遵守想象中的规则。画家自始至终都未严格遵循一定的色彩秩序,同时画面右侧是斜线,而非标准的直线。克利在这幅画中“处心积虑”建立的规则,似乎恰恰是有意凸显所谓完美的可疑,并且随心所欲地将其打破。

立体主义、表现主义,还是超现实主义,这一系列试图归类的定义在艺术家的生命中大多仅仅是假命题。通过时间至高无上的规定性,反而愈加突出了艺术的首要理念——艺术的自主权以及对异质性的有意表达高于一切,它远胜于对单一个人风格的塑造,使得艺术常常出离单一评判逻辑之外。

纵观“现代主义漫步”展,我们或许将再一次欣慰地发现,与遵循一定规则与秩序的硅基智能相比,碳基生命的肉体无疑是脆弱的,然而其生命基底里潜藏着某种蓄势待发的能量,对抗着一切掌控、制约、定义、钳制自由的欲望,这一特质在艺术家身上尤为凸显。

展览现场。人们饶有兴致地驻足观看

1914年去往突尼斯途中,整晚夜游阿拉伯城让克利心神激荡,这位艺术家仿佛已感知命运般地预言:“现实和梦幻并存,而我独立于两者之外。在这里感到全然自在。”

一枚彩蛋:

不妨让我们亲身尝试AI绘图,看看它的表现吧:

首先在某AI绘图软件文字框中输入期望画面表现的关键词,词语之间以逗号加以分隔。接下来轻击“开始绘图”,耐心等待片刻……

AI的立体主义风格“苹果”画好啦,不得不说,苹果仍然是我们熟悉的样子,关键词“抽象”并未得到准确体现。

这幅画则是笔者把自己涂鸦的“苹果”“喂给”AI生成的作品,似乎比它“望文生义”好了一些,进步神速!

感兴趣的朋友,不妨也玩玩AI绘图,体验下其中的乐趣吧~~~~~~

(本文图片摄自“现代主义漫步”展及图册)

更多

更多

“新浪潮”属于每一个追求自我价值的人

关于《法国电影新浪潮小史(1959-1968)》的对话

更多

更多

他们的清明,是凄凉和苦愁,是回不去的当年

“钿车骄马锦相连,香尘逐管弦。瞥然飞过水秋千。清明寒食天。”