重提“电影小说”:克劳德·西蒙和新小说的方向

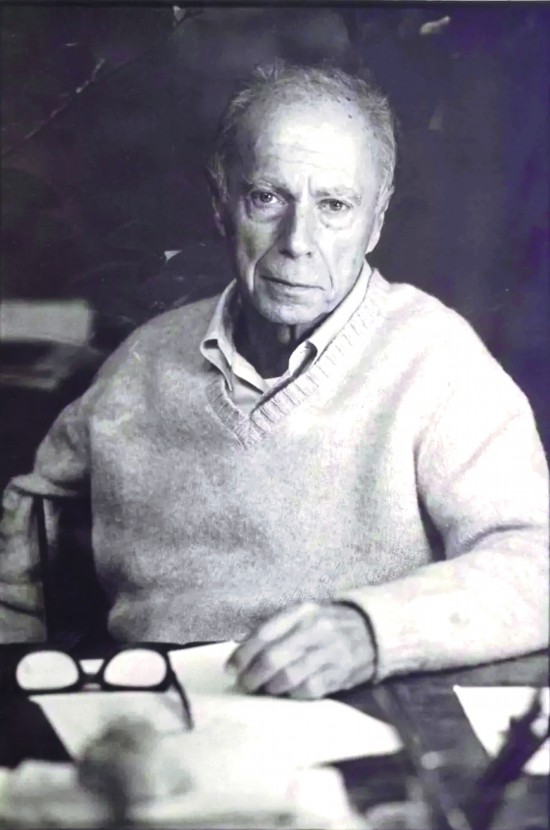

克劳德·西蒙

在现代主义作家的写作生涯中,相当数量的作家,都曾痴迷于小说的文体探索。面对现实世界巨大而迅猛的变化,作家渴望找到一种与之相匹配的表达方式,同样地,确立自己文体上的独特性、为小说艺术找到新的发展方向,也具有足够重要的吸引力。

20世纪60年代,诞生于法国的“新小说派”代表了革新小说的一股重要力量。他们秉持着“艺术需要不断创新”的基本观点,对创作形式、哲学观念进行了大胆而前卫的探索。但同时,这也是一个松散、缺乏统一创作纲领的文学流派。其代表人物阿兰-罗伯·格里耶、娜塔莉·萨洛特和玛格丽特·杜拉斯,既是文学作家,同时也身兼导演、编剧等多重身份。他们的创作显示出二十世纪中后期,小说与电影这一新兴的艺术门类所产生的复杂纠葛。

克劳德·西蒙(Claude Simon)也是“新小说派”的代表作家之一。相较而言,西蒙没有文化名人的头衔,知名度和社会影响力也要微弱得多。这位法国作家1913年出生于旧法属殖民地马达加斯加,曾参加20世纪30年代爆发的西班牙内战和第二次世界大战。战后,西蒙深居简出,一边种植,一边写作,并于1985年获得诺贝尔文学奖。过往的战争经历成为他写作的重要题材和灵感来源。他的代表作品《弗兰德公路》《农事诗》《刺槐树》,从主题到情感,都是对记忆中战争伤痕的咀嚼和反思。

与新小说派其他作家相比,克劳德·西蒙与电影艺术的纠葛更为复杂。他没有直接涉足电影制作行业,而是通过借鉴电影艺术的创作手法,在小说写作中创造了独特的文学风格。正如安德烈·巴赞所说:“电影银幕造成的新的认识形式和观察方式、特写镜头一类的表现方式或蒙太奇的叙事结构,有助于小说家创新自己的技巧手段。”就写法而言,“电影化”已成为西蒙创作的一种重要手法,这一点最为批评家所津津乐道。作为一种更容易为普罗大众所接纳的艺术形式,把“电影”安插于“小说”名下,将两种差别巨大的艺术形式熔为一炉,本就足够吸引社会目光。就连西蒙本人也毫不讳言其作品与快镜摄影的相似性。然而这种“电影化”,究其根源,并非完全受益于电影艺术,更多是来源于文学的叙事革新传统。西蒙所要探究的,并不是直接化用“电影叙事方法”,将传统小说变化为“电影小说”,而是着眼于解决文学小说中叙事和描写的冲突问题(为了解决这个问题,西蒙借鉴了电影艺术的表现方法)。也就是说,重新定义“描写”,关系到西蒙小说叙述上的革新。而“电影小说”是作为一个结果出现的。

我们可以在克劳德·西蒙1980年发表的演说《大教堂鱼》中窥见他对于“描写”的态度。在这篇演讲中,西蒙为意识流派代表人物马塞尔·普鲁斯特做了细致的辩护,用较长的篇幅论证了被传统读者认为仅仅起到装饰作用的“描写”的重要性。此处的“描写”,一定程度上可以视作克劳德西蒙创作的核心要素,“电影小说”的诸多特征,包括建筑性、时间观念(共时性)、音乐感,都是基于对“描写”的再认识而产生的。

寻找“描写”的新意义,是西蒙革新小说叙事的逻辑起点。20世纪中叶,世界进入“读图时代”。对于描写这一行为,西蒙有着不同以往的判断。在《大教堂鱼》中,西蒙这样写道:“出于语言的唯一能力,这条盛在了一个盘子中的白烧鱼,突然被剥离了它在日常世界中的空间和时间环境……而被转移到了一个具有完全不同维度……的范围内。”马塞尔·普鲁斯特未曾就自己的创作给出如此详尽的解答,他在自我辩解的《驳圣伯夫》一书中,显然对于如何系统表达自己已经感受到的创作理念感到局促,因此辩驳稍显客气谨慎。而西蒙作为《追忆似水年华》的狂热爱好者,对普鲁斯特的创造性有着更为客观的概括视角。在这一段引自西蒙的评论中,谈到了描述性语言有能力真实再现(而不是简单地构建某种观念)空间、时间、事件,并通过不同维度的层叠,使得一元性的言语媒介产生建筑的立体感。西蒙大胆而准确的判断,暗中指涉另一个更为两难的选择:文学倾向于重构事件,还是倾向于再现世界。这当然不是一个非此即彼的问题,但倾向本身就代表了选择。我们以自然主义为例,爱弥儿·左拉在作品中不厌其烦地描述物品细节,但其仍与“电影小说”相距甚远,原因是此处的描述仍为情节服务,左拉没有让“描述自身”成为故事情节的代替者,自然主义的这种倾向更偏向戏剧美学,而不是电影美学。

这样的要求也许对19世纪的作家而言过于严苛。无论是马塞尔·普鲁斯特或是克劳德·西蒙,他们的创造都不是空穴来风的。自20世纪中叶,文化呈现的方式发生了历史性的改变,影像与形象占据了文化形态的主导地位。意识到“描述自身”有成为故事可能性的前提,就是意识到视觉的停留方式与信息解读的过程密不可分。对于新小说而言,描述的重点不再是赋情节以意义,而是赋予画面以意义。即:“传统小说叙述”运载意义,而“描写式的描述”生产意义。在这一点上,西蒙对视觉素养本体的追求,较部分商业电影纯粹得多。毕竟未曾赋予画面以独立审美的影视作品,某种程度而言与左拉的传统故事型写作并没有太大区别。

克劳德·西蒙对于“描写”如此着迷的另一层原因,在于他相信精确的视觉化写作能够唤醒读者对于世界的新鲜感。传统的文学表达,如同什克罗夫斯基所说:“物件就在我们面前,我们知道它,但我们不再看见它。”普通读者接受符合现实主义文学传统的小说已经变得毫不费劲,而这种日复一日的刺激所通向的并非是客观现实,而是现实主义文学所衍生出的逻辑真实。传统现实主义作品给予读者的并非是现实性,而是真实感——这在某种程度上甚至仅仅是文学内部的一种情节自洽。(普鲁斯特:人们设想,那就是世界……)西蒙重提描写的重要性,将描述性语言放在主要位置,是从创作起点上重新审视了文学小说的组织逻辑。凭借这一观念,语言不再是情节的附庸,有雄心的作家重新把握文学语言,进而影响到读者的阅读方式,擦亮大众对于现实生活的感受。

为了让描写和叙事并行交织,西蒙向电影、绘画等艺术借鉴了表现方法。最为突出的,就是对画面的静止式描写:人物的行动近乎凝固,重复的语言像是素描笔触,勾勒着场面的轮廓细节。画面排布则总是在不经意间导向耐人寻味的文学意象,就好像《弗兰德公路》中一再出现的被大地蚕食的马匹,那些漆黑却始终不知尽头的火车车厢。读者被作品中极具视觉冲击力的画面所震撼。与影视拍摄的画面不同,电影小说的核心画面冲击力,并非来自于场面排布,而是来自于局部的文字变异。贡布里希在《图像与眼睛》中谈及同题创作时,艺术能力的差异则来源于艺术家的笔迹,而局部的文字变异,也类同于作家的独一无二的笔迹部分。局部文字的新鲜,也为最终呈现出的画面增添了别样感受。

但需要解决的艺术问题也逐渐凸显:文学不是幻灯片,作家必须让画面自然流动起来。西蒙采取的策略,是为不同的画面事件赋予情感色彩——他曾经跟从立体派画家安德烈·洛特学习绘画,对色彩有着敏锐的感受——西蒙将笔下的画面、事件,按情感色彩来间隔排布,这既导致了情节上的断裂感,又创造出情绪的连贯和流动。此外,西蒙凭借着“放大”或“缩小”这一基本的镜头语言,搭配对声音效果的关注,来呈现小说的场景、时间、心理等不同层面,创造出建筑感和文本层次。

克劳德·西蒙和他的“电影小说”,为后世的写作者开辟了新的探索方向。当下写作者重视作品的画面感,但也应当注意到,过分追求小说画面的冲击力,也会造成叙事停滞、思辨能力弱化等问题。未来小说的视觉化方向,需要在描述和叙述中,寻找恰到好处的平衡点。

(作者系青年作家)