陈子善:记忆中的钱谷融先生

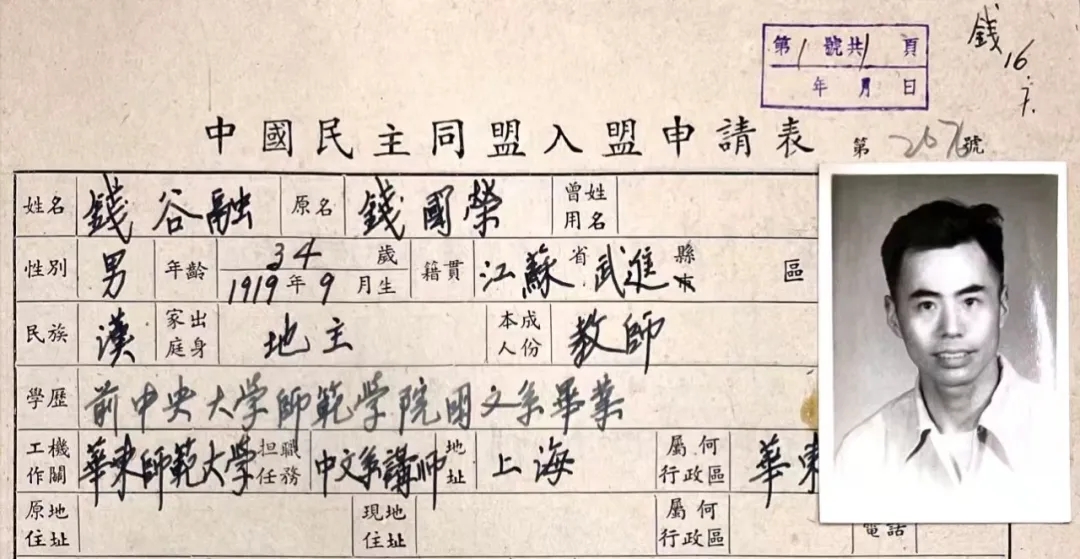

1952年钱谷融入盟申请表

2011年9月10日,陈子善先生(左)与钱谷融先生(右)合影

写回忆文坛前辈的文章,越是熟悉的,越不容易写。因为经常见面,千头万绪,不知从何说起。现在提笔追怀我敬重的钱谷融先生,就碰到了这个难题。只能就记忆所及略写数则片段,不能报先生多年来指点教诲之恩于万一也。

一

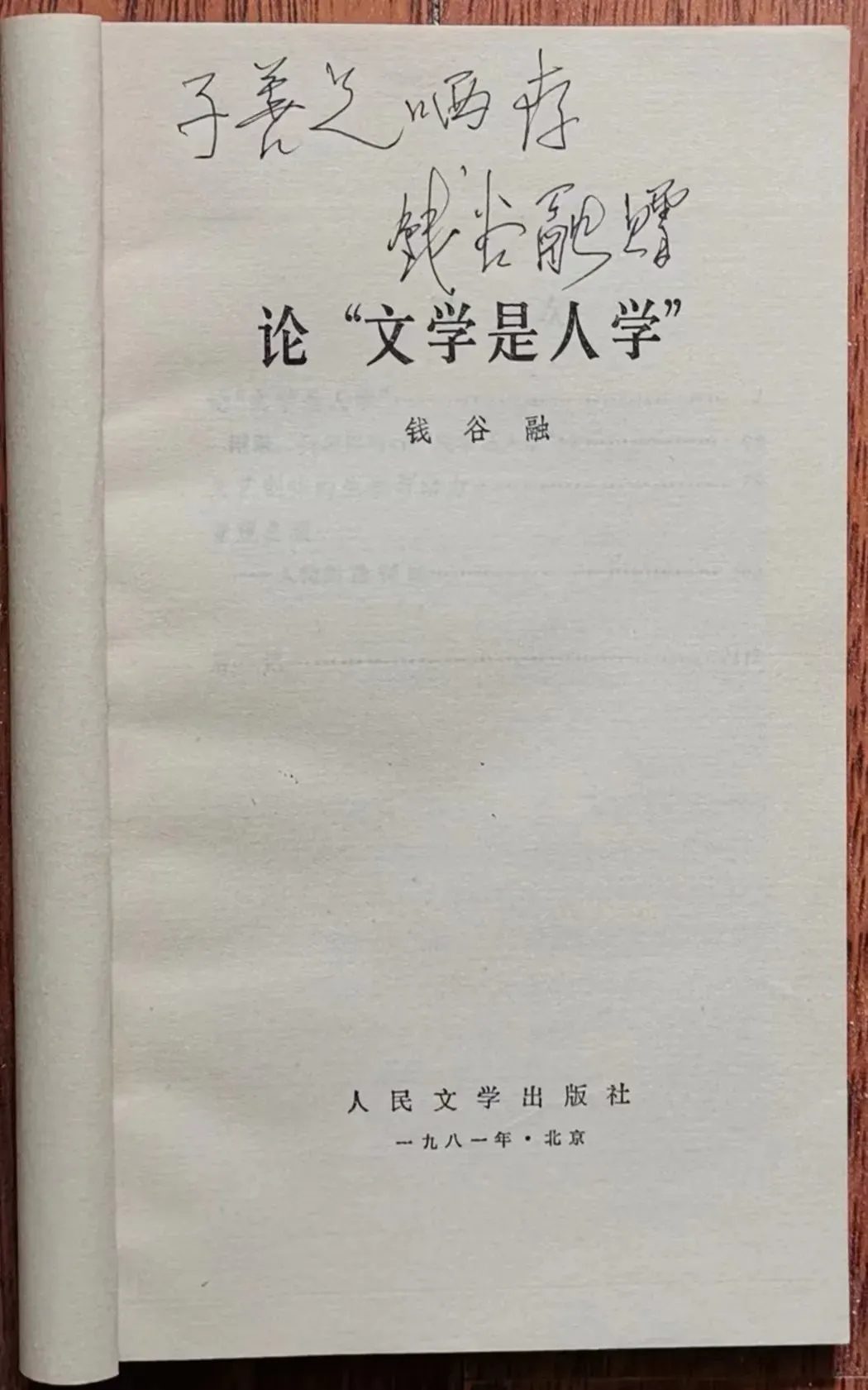

跟随先生从事中国现代文学教研工作那么多年,先生的著作,我几乎每种都有,绝大部分都是他老人家馈赠的。他的第一本书,最薄的一本书,然而也是影响最为深远的一本书,即《论“文学是人学”》(人民文学出版社1981年10月初版),却是我自己买的。正因为书太薄,隐在书堆之中,一时找不到,直到2002年迁入新居,大搬家,方始检出,于是赶快去请先生补签,先生坐在书桌前,大笔一挥:“子善兄哂存 钱谷融赠。”

钱谷融先生在《论“文学是人学”》扉页上的题字

先生本来是想招我为硕士研究生的。1979年,他首次招收中国现代文学专业硕士生,是与许杰先生合招的。当时,他已当了整整38年讲师,次年才“破格”提升为教授。我得知消息,就去对先生说,我要报考。先生沉吟半晌,说:“侬现在已在大学教书,不是很好吗?许多人报考,把机会留给他们吧。”先生既已吩咐,我就没有报名。第一届硕士生入学后,第一学年我是先生和许杰先生的“助教”,也一起听课。

先生不轻易表扬我,记忆中只有两三次对我的习作有所赞许。那年,华东师范大学中文系现代文学教研室编一本教学参考书《中国现代文学作品选讲》,分配我写戴望舒的《雨巷》赏析,用今天的话讲,属于文本细读的范畴。我搜索枯肠,拖到最后一个才硬着头皮交稿。书于1988年由华东师范大学出版社出版。一天去看先生,先生说:“侬分析《雨巷》这篇写得不错。”方知先生已经读过,心中一块石头也落了地。

还有一次是2004年6月,我编选出版了一本中国现当代作家散文集《猫啊,猫》,先生在《文汇报·笔会》上读到了我的编者“序”,见面时大加称赞,使我有点难为情。顺便披露一下,先生也一度养过猫。其实,先生知道我的兴趣所在,知道我走考据这一路,但从不批评,反而以欣赏的眼光加以关注,必要时才予以点拨。先生与孔子同一天生日,深谙“因材施教”之道,对门下的硕士博士生是如此,对我同样也是如此。

二

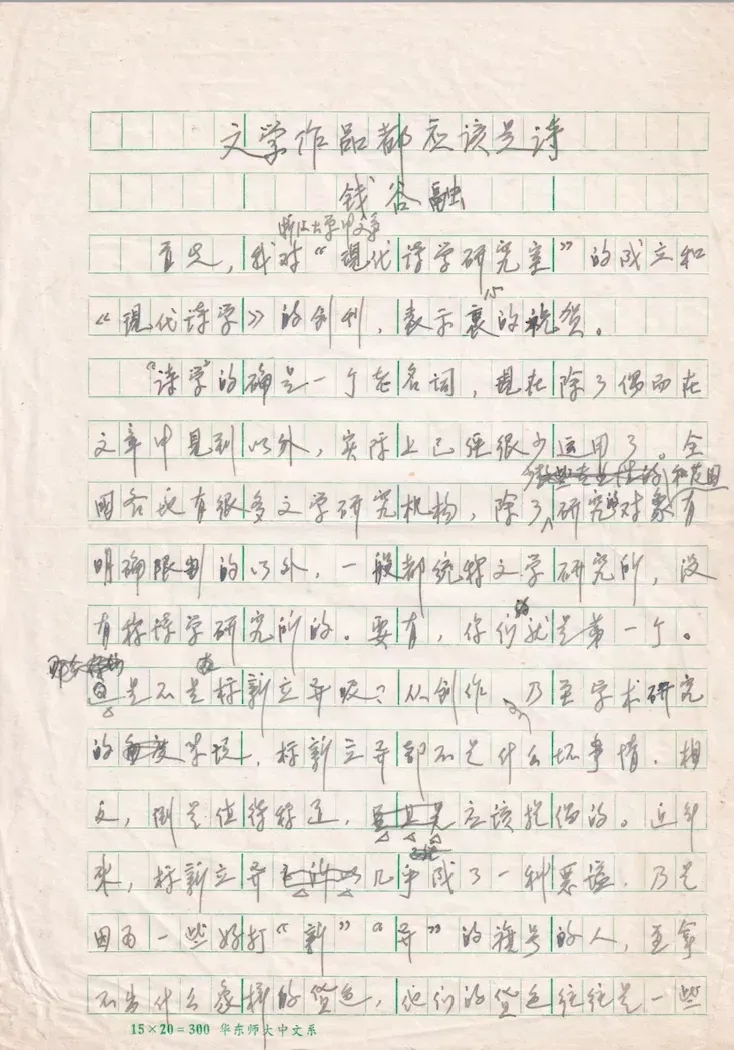

1990年秋,浙江大学成立现代诗学研究室并创刊《现代诗学》,先生为之写了《文学作品都应该是诗》以为贺,刊同年12月《现代诗学》卷一“名家笔谈”首篇。先生在文中表示:

我一向认为一切文学作品都应该是诗,都应该有诗的意味。诗,在中国的传统观念中,是与个人情志紧密联系在一起的。……一切发自内心深处,直接从肺腑间流泻出来的都是诗,都有诗的意味。不但李白、杜甫的诗篇是诗,莎士比亚、契诃夫的戏剧也是诗,曹雪芹的《红楼梦》、托尔斯泰的《战争与和平》、兰姆的《伊里亚随笔》、鲁迅的《朝花夕拾》等等都是诗。研究文学决不可以忘记文学作品的本质是诗。但近年来,在我们的研究工作中,在对文学作品的分析评价中,这一点却常常有被忽视的迹象。

钱谷融先生《文学作品都应该是诗》手稿第一页

在我看来,先生提出“一切文学作品都应该是诗”之说,是经过深思熟虑的,是对他先前提出的“文学是人学”说的拓展和深化。后来先生在2010年“经典与当代:纪念曹禺先生百年诞辰研讨会”上发言,认为曹禺是“诗人”,曹禺成功的剧作“没有说教”,与这个观点是一脉相承的。我协助先生主编十卷本《中国现代散文精品文库》(中国社会科学出版社1995年3月初版)、参与先生主编的高等学校文科教材《中国现当代文学作品选》(上、下)(华东师范大学出版社1999年10月初版),都能真切地感受到先生对自己这一主张的贯彻。他坚持何其芳散文入选《画梦录》中的《墓》,首次入选吴组缃的小说《菉竹山房》,选汪曾祺小说舍《受戒》而中意《大淖纪事》,以及他在《中华现代文选》(上海教育出版社1985年8月初版)中首次入选张爱玲的《花凋》,等等,都显示出他的慧眼独具,体现了他的与众不同的文学品位。

三

先生对华东师范大学中文系比他年长的许杰、施蛰存、徐中玉诸位教授都很尊敬。在我当许杰先生助手期间,先生数次提醒我,要多向许先生请教,不要错过这个难得的机会。先生与徐中玉先生是《文艺理论研究》双主编,但先生不参与具体的编辑工作,只推荐他认为好的应该发表的文稿,不消说,先生推荐的,徐先生照发不误。先生晚年又经常与徐先生联袂出席各种学术和文化活动,都能互相很好“配合”。我不止一次亲眼见到,在徐先生讲话之后,轮到先生发言,已经快到午餐时间了,先生就说:“徐先生讲得很全面,很深刻,我都赞成,没有什么要补充了。”于是,会议顺利结束,皆大欢喜。

1991年5月,摄于江苏江阴刘氏兄弟纪念馆前,左起:丁景唐、徐中玉、钱谷融、陈子善

先生特别推重施蛰存先生。他1957年3月发表著名的《论“文学是人学”》的华东师范大学学术报告会,主持人就是施先生,这是先生亲口告诉我的。后来,他主编《中华现代文选》,入选施先生的短篇《名片》,这又是独特的学术眼光。施先生晚年,我成了两位前辈之间的“信使”,把施先生的近况报告给先生,又把先生的近况告诉施先生,因我在先后担任华东师范大学中文系资料室主任和图书馆副馆长期间,几乎每周都要去见施先生,问施先生有什么事要交办。2002年秋,先生说很久没见施先生了,很想念,拟去拜访,于是由我陪同,在一个晴朗的下午到了施寓。由于施先生重听,无法电话预约,我们是不速之客。我陪先生进入施先生二楼那间书房兼会客室兼卧室兼饭厅的朝南房间,施先生见到先生突然来到,似很高兴。两位老人家当时具体谈了些什么,我已不复记忆。幸好,先生在2003年端午节写的《施蛰存先生》一文中留下了这次见面时的情景:

去年,有一天下午,我和陈子善兄同去看他,见一人木然地坐在方桌旁,意兴寥落,毫无昔日神采。且耳朵聋得厉害,无法对话,只能进行笔谈。我尽量用过去一些共同经历的琐事来引起他的兴趣,但他似乎虽然很能理解我的用心,却总还是唤不回往日的热情。我和子善坐了片刻,不得不站起来告辞,心头不禁有些凄然。

1993年,在《王礼锡诗文集》发布会上,左起:陈子善、冯英子、徐中玉、钱谷融

先生的“凄然”,我还能清楚地记得。告辞出来,站在施寓弄堂口,我正要扬手招出租,先生提出他要自己走一走,让我乘公交车先回家。这完全出乎我的意料,马上表示不行。但先生执意不肯,无奈只能听从。回到家后不放心,致电先生寓所,得知先生也已平安回寓,一颗悬着的心才放了下来。这应该是先生与施先生的最后一次见面。

四

大概自90年代末起,每年农历大年初一上午,我都要到先生家拜年。先到先生家,再去近在咫尺的徐中玉先生家。中文系齐森华、陈晓芬、谭帆等几位从事中国古典文学研究的同仁则先去徐先生家,再到先生家。我们每年都会在先生家会合,谈天说地一阵,再各奔东西,这似乎形成了一个不成文的雷打不动的规矩,而先生也每年都兴致勃勃,与我们这些后辈欢谈。

2011年9月10日摄于钱谷融先生家中,左起:卢礼阳、陈子善、钱谷融、方韶毅、沈迦

不料2017年春节,我因感冒发烧,无法出门,只能致电先生拜年。该年9月28日,先生就飘然远行了。这天正是先生虚岁一百岁的生日,下午在华山医院的情景,我至今记得一清二楚。我和万燕、倪文尖等先生的高足先后来到华山病房向先生恭祝百年大寿,先生却已在输氧,在与病魔搏斗。傍晚时分,我们悄然离开。我给先生拉上了窗帘,让先生能好好入睡。不料晚饭后就接到电话,先生于九时零八分逝世,走得安稳。他老人家这一睡,与我们永别了。我与先生的公子钱震来兄同岁。10月1日,我在万分悲痛中拟了这样一副挽联:“不算导师更是导师,不是父亲胜似父亲。”不计工拙,只为聊以表达我的深切哀思。

我不才,先生生前只对他的《散淡人生》一书出版发表过一点感想,而今又只能写下这些点点滴滴的往事、零零碎碎的回忆。然而,先生的道德文章,先生的智者风度,先生的散淡人生,先生提出的“文学是人学”在共和国文艺理论史和文学史上的重大价值,先生的鲁迅研究、曹禺研究等对中国现代文学史研究的重要贡献,早就已有而且还会继续有一代又一代的研究者进行探讨,对此我深信不疑。

谨以此文纪念钱谷融先生诞辰105周年。