黄宗羲《留书》版本考

黄宗羲的政治思想主要表现在《明夷待访录》一书中,而现在有文献证明,黄宗羲在写作《明夷待访录》之前,曾经创作了《留书》(或名《明夷留书》、《黄子留书》、《南雷黄子留书》)八篇,也就是说,《明夷待访录》是在《留书》的基础上续写发展而成的。那么《留书》是什么模样呢?有没有单独成集留传下来呢?这个问题一直困扰着研究者。

直到一九八五年骆兆平先生在天一阁发现了二老阁主人郑性、郑大节父子的校订本,人们才看到了《留书》的原貌。上有校订者跋语一条,曰:“先生《留书》八篇,其《田赋》、《制科》、《将》三篇见《待访录》,兹不具载。”由此可以得知,《留书》本来有八篇文章,后来其中的三篇转入了《待访录》,留下了五篇,就是现在我们所讨论的《留书》。但在《留书》的留传过程和版本种类上,总有一些难解的迷团,比如“全祖望重定本”、“万斯选订本”和“是亦居传钞本”等等,究竟又有着什么样的关系呢?

近日,在中华书局图书馆发现了一本题为“南雷黄子留书”的钞本,通过这一钞本,联系郑性父子的校订本,再参诸其他文献,兹就以下四方面的讨论,试图来揭开《留书》在留传过程中几个重要版本之间的关系。

一、《留书》的记载

《留书》是黄宗羲创作的,但是在他本人的著述中,只说到了《待访录》,如《破邪论·题辞》:“余尝为《待访录》,思复三代之治。”而对于《留书》,却是只字未题。

黄宗羲之子黄百家《先遗献文孝公梨洲府君行略》只言“《待访录》一卷”,未见《留书》记载。

邵廷采《遗献黄文孝先生传》也只录《待访录》,不著《留书》之名。

直至黄宗羲的私淑弟子全祖望《梨洲先生神道碑文》始言“《明夷待访录》二卷,《留书》一卷”,而其《书明夷待访录后》又谓“《明夷待访录》一卷……原本不止于此,以多嫌讳,弗尽出”,“弗尽出”者,似亦指《留书》而言。又《鲒埼亭诗集》卷七《漫兴二集》有《重定黄氏留书》诗一首,诗曰:“证人一瓣遗香在,复壁残书幸出时。如此经纶遭世厄,奈何心事付天知。犹开老眼盼大壮,岂料馀生终明夷。畴昔薪传贻甬上,而今高弟亦陵迟。”则全祖望曾经见到过《留书》是可以确定的了(详下四“全祖望”条)。

江藩、徐鼒、李元度等皆著录为“《明夷待访录》二卷,《留书》一卷”,大概也是沿用全祖望《梨洲先生神道碑文》之说了。

黄宗羲的七世孙黄炳垕在《黄梨洲先生年谱》里也只是说:“康熙元年壬寅,公五十三岁,著《明夷待访录》,次年冬削笔,二老阁校梓。公又著有《留书》一卷。”而他在《诵芬诗略》里写有“《待访》侪宏景”、“《留书》志吕伊”等句,只注“《留书》一卷”而已,显然,黄炳垕是沿用了全祖望的记述。

谢国桢先生作《黄梨洲学谱》,也只是根据黄炳垕《诵芬诗略》而谓黄宗羲著“《留书》一卷”。

黄氏后裔黄嗣艾在《南雷学案》卷八《全谢山先生关于南雷先生语》一节下注曰:“忆予幼时,见先大父永州公(指黄文琛)遗箧内有《明夷待访录》钞本,似较今行世者多。据闻族人在道、咸间往馀姚携出传写者,乃并《留书》为一耳。”但在同书卷九《瓮叟公》传中却说:“公(指黄文琛)同时使门人往馀姚,访家属,兵燹后迁避者未归。由上虞某姻家,辗转得南雷公《明夷待访录》原本,始知南雷公生平王佐之略。其发抒者题曰《留书》,而《明夷待访录》则《留书》中三分之一。”【黄嗣艾谓“《明夷待访录》则《留书》中三分之一”,然今所传的《留书》,其文章只有五篇,可以证明黄文琛经过辗转而得到的黄宗羲的《明夷待访录》原本,后来是遗失了的,否则,黄嗣艾在《南雷学案》中不至于出现如此大的偏差,因为根据郑性父子校订本上附录题跋所谓“先生《留书》八篇,其《田赋》、《制科》、《将》三篇见《待访录》,兹不具载”,可以知道《留书》中收入《待访录》的其实只有三篇而已,而谓“《明夷待访录》则《留书》中三分之一”,显误。】由此可知,黄嗣艾曾经(幼时)也是见到过《明夷待访录》与《留书》的合订本的。

综上所述,自《明夷待访录》成书后,《留书》就销声匿迹了,而因为全祖望《梨洲先生神道碑文》讲到“《留书》一卷”,则《留书》又成为人们关注的对象。后人提到黄宗羲的著作,总也要加上那么一条,虽然是谁也没有看到过。直至一九八五年,骆兆平先生在天一阁整理冯贞群先生《伏跗室赠书目录》补遗一卷时,才发现了题为“后学郑性订大节校”(以下称郑性父子校订本)的《黄梨洲先生留书》。

二、冯贞群先生《伏跗室书目》留下的疑问

《留书》发现了,骆兆平先生即据以标点,并撰《关于黄梨洲的<留书>》一文,同时发表于《文献》一九八五年的第四期上。文中说:“冯贞群字孟颛,一字曼孺,是现代浙东著名的藏书家,在宁波市水凫桥畔有伏跗室藏书十万卷。一九一八年至一九三一年自编《伏跗室书目》,此后,藏书多有增减。一九六二年春,先生去世,全部藏书捐献给国家。可惜上述是亦居钞本《留书》一卷,已经有目无书,至今不知去向。”郑性父子校订本之《留书》后又为沈善洪主编的《黄宗羲全集》所本,收入《全集》第十一册(此册点校者为吴光),书后附吴光先生《黄宗羲遗著考(六)》。

以上两篇文章都指出,《留书》还有是亦居传钞的“万斯选订本”,理由是在冯贞群先生编于一九一九年的《伏跗室书目》稿本子部儒家类《明夷待访录》条下有“《南雷黄子留书》一卷,黄宗羲撰。……门人万斯选订……是亦居传钞本”的记载;【《伏跗室书目·明夷待访录》条下著录:“《南雷黄子留书》一卷,黄宗羲撰。‘癸巳秋为书一卷,留之箧中。后十年续有《明夷待访录》之作,则其大者多采入焉,而其馀弃之,甬上万公择谓尚有可取者,乃复附之《明夷待访录》之后,是非予之所留也,公择之所留也。癸丑秋梨洲老人题。’门人万斯选订。分《文质》、《封建》、《卫所》、《朋党》、《史》五篇,是亦居传钞本,一册。”】又,冯贞群先生在郑性父子校订本的《留书》(与《明夷待访录》、《思旧录》合订成一本,今藏天一阁)封面上题曰:

《明夷待访录》、《留书》、《思旧录》,右三种为黄南雷所著,《待访》、《思旧》二录,二老阁有刻本,《留书》未刻,曾见别一钞本,有序云本欲删去,万子斯选谓可留,故名《留书》。壬辰春冯贞群记。

由此可知,冯贞群先生所谓的“别一钞本”,即《伏跗室书目》里所说的是亦居传钞本的《南雷黄子留书》。这里我们需要注意两条:一、我们不能确定是亦居传钞《留书》的原本即万斯选订本,所以我们不能将是亦居传钞本和万斯选订本混为一同;二、因为我们没有找到是亦居传钞的所谓万斯选订本的《留书》,所以在没有确切的证据面前,只能将两者“暂时区分”。

另,据全祖望的《重定黄氏留书》一诗,全祖望当时不仅是看到了《留书》(或即是万斯选订本),且又为之“重定”,那么重定本的《留书》是什么模样呢?有没有留传下来呢?这是个重要问题,说详下。

通过上面的述说,我们可以确定,冯贞群先生在其中是一个极为重要的人物,因为他不仅收藏了郑性父子校订的《黄梨洲先生留书》,同时也看到过是亦居传钞的题为“门人万斯选订”的《南雷黄子留书》,如果我们能够找到是亦居传钞的“万斯选订本”,或许就能够揭开上述四本——即万斯选订本、是亦居传钞万斯选订本、郑性父子校订本和全祖望重定本——之间的关系,因为仅凭天一阁收藏的郑性父子校订本,其上只一篇黄宗羲本人的《题辞》——也不曾题及《留书》半字——是无法揭开铺在其上面的神秘面纱的。

所幸的是,在中华书局图书馆里,保藏了题为“南雷黄子留书”的钞本(末又附黄宗羲未刻文十四篇),通过细细比较,确定此本为是亦居传钞本的再钞本,且钞者即是冯贞群先生,其上复有与郑性父子校订本校对一遍之痕迹,异文已全部勾出。

介于是亦居传钞的万斯选订本是否真为万斯选本人订本,尚存可疑,我个人以为所谓的“门人万斯选订”之本,并非万斯选所订,所以是亦居传钞的所谓的“万斯选订本”,也就不能说是万斯选订了(说详下),故将冯贞群先生所钞之本暂名为“冯贞群先生传钞本”。

今就此钞本的内容,并参照骆兆平先生《关于黄梨洲的<留书>》和吴光先生《黄宗羲遗著考(六)》对郑性父子校订本的介绍,就几个问题的梳理来揭开《留书》万斯选订本、是亦居传钞万斯选订本、郑性父子校订本和全祖望重定本之间的关系。先将冯贞群先生传钞本述之如下。

三、冯贞群先生传钞本的确定与内容

此钞本书衣题“南雷黄子留书(附未刻文)”,红格,半页十行,行二十馀字不等。

第一页录全祖望《重定黄氏留书》诗云云,而郑性父子校订本《留书》上未录此诗。

第二页录黄宗羲《题辞》:

古之君子著书,不惟其言之,惟其行之也;其或不得其人以行之,则亦留之以待后人之能行之者。予生尘冥之中,仰瞻宇宙,抱策焉往,而不忍默而已。乃以癸巳秋为书一卷,留之箧中。后十年续有《明夷待访录》之作,则其大者多采入焉,而其馀弃之。又十年甬上万公择釐而出之,谓尚有可取者,乃复附之《明夷待访录》之后。是非予之所留也,公择之所留也。

末署“癸丑秋梨洲老人重题于杭之寓斋”,下有冯贞群先生案曰:“癸丑为康熙十二年,梨洲年六十四,托名于万斯选将原稿删改,所谓言逊以避祸者。” 而郑性父子校订本《留书》上未录此文。

第三页首行上端题《南雷黄子留书》,换行下署“门人万斯选订”,空一行顶格“目录”,换行低一字为“《文质》、《封建》、《卫所》、《朋党》、《史》”(各占一行),眉上冯贞群先生案曰:“郑性订本无‘门人万斯选订’及目录。”再换行为黄宗羲《题辞》:

古之君子著书,不惟其言之,惟其行之也。仆生尘冥之中,治乱之故,观之也熟。农琐馀隙,条其大者,为书八篇。仰瞻宇宙,抱策焉往,则亦留之空言而已。自有宇宙以来,著书者何限,或以私意搀入其间,其留亦为无用。吾之言非一人之私言也,后之人苟有因吾言而行之者,又何异乎吾之自行其言乎?是故其书不可不留也。

末署“癸巳九月梨洲老人书于药园”,眉上冯贞群先生案曰:“癸巳为永历七年、顺治十年,梨洲年四十四岁。”此篇《题辞》,著录在郑性父子校订本《留书》之上。

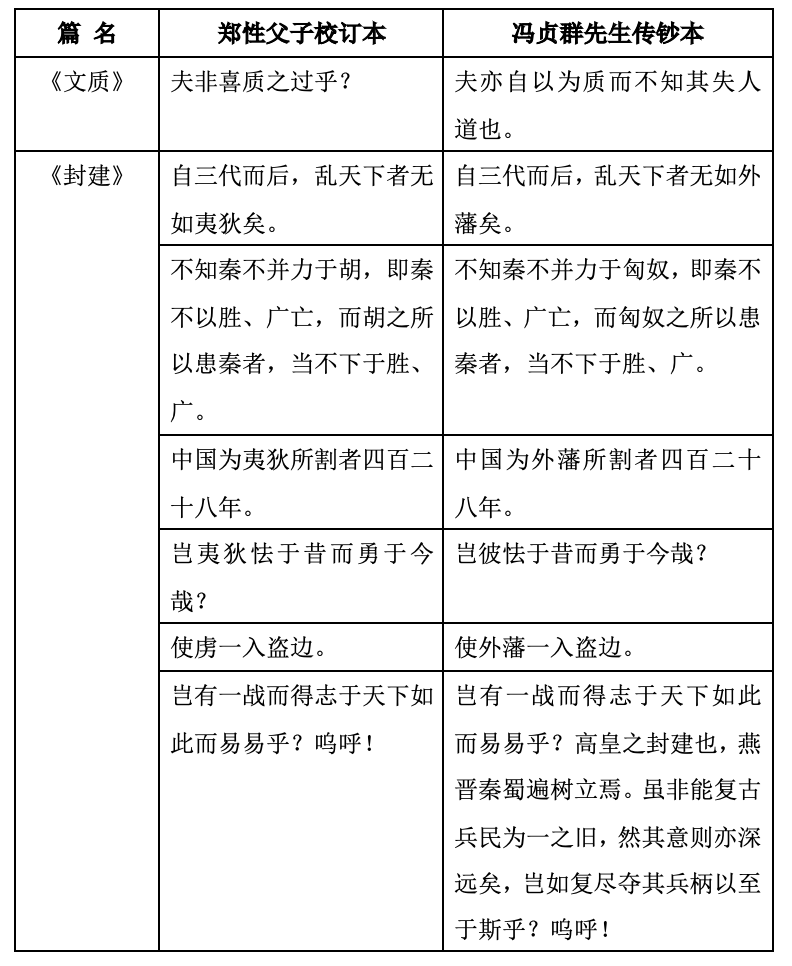

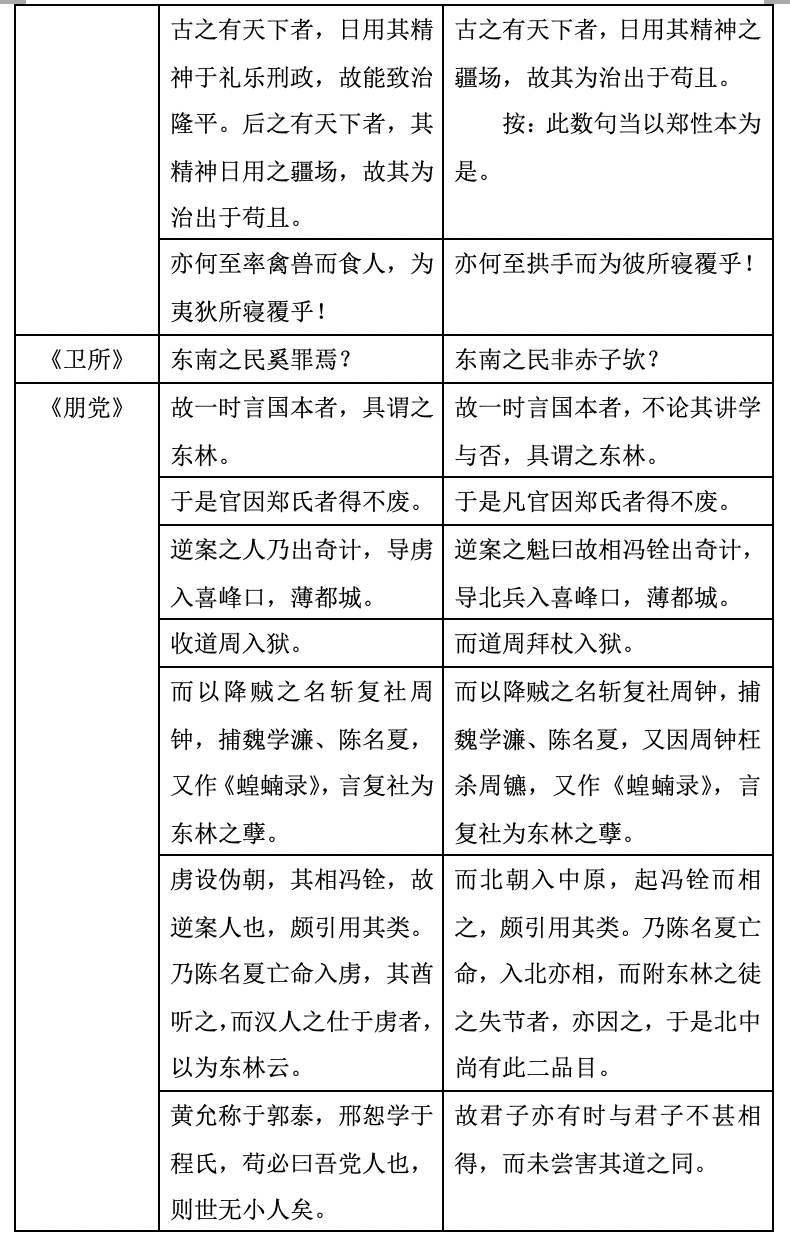

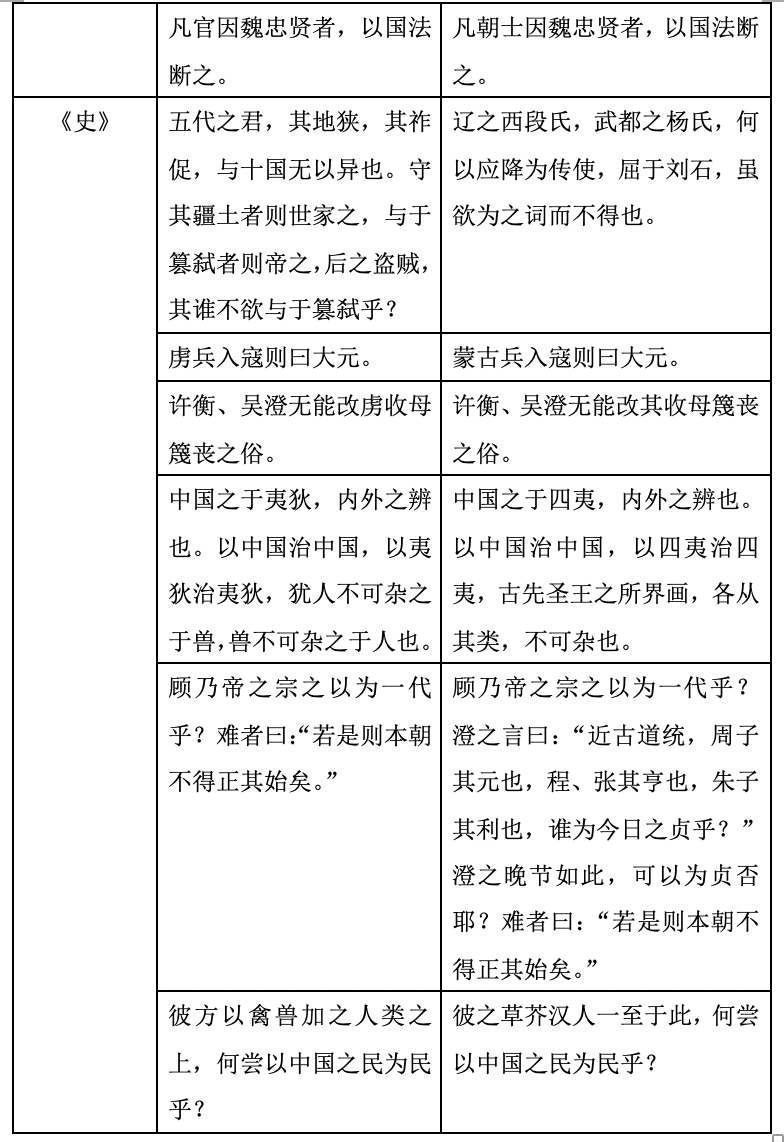

第四页开始为《留书》之正文,共十三页,冯贞群先生将其与郑性父子校订本文字有出入者校出,兹列表以见其异。

由表中文字可知,在冯贞群先生传钞本所据的原本(即所谓的万斯选订本)上已将“夷狄”、“胡”、“虏”、“伪朝”、“禽兽”等违碍字进行了删改,于是,显得不是很尖锐。

五篇文末,冯贞群先生跋曰:

“先生《留书》八篇,其《田赋》、《制科》、《将》三篇见《待访录》,兹不具载。”丁酉清明节据郑南溪性订写本校一过,寄谢刚主道兄。万氏订本为袁氏是亦居传钞者。

下一页首行顶格题“南雷未刻文”,换行低一字为“目录”,换行再低一字为“《复芹堂记》、《寿伯美陈公六十文》、《寿序》、《董太夫人七十寿序》、《按察使副使郑平子先生六十寿序》、《王君调先生七十寿序》、《家母求文节略》、《送郑禹梅北上序》、《乡贤呈词》、《再辞修郡志书》、《辅潜庵传》、《陈贤母传》、《奉议大夫刑部郎中深柳张公墓志铭》、《振寰张府君墓志铭》”(各占一行)等十四篇的篇名。

下一页为未刻文之正文,计十四篇(共二十五页),其实黄宗羲的未刻文只有十三篇,为什么这里会多出一篇呢?

冯贞群先生曾收藏有康熙间钞本《南雷文钞》一卷(今归天一阁),存文四十六篇,甲午二月冯氏《题辞》一则于上曰:

《南雷文钞》四十六首,于宣统三年秋九月得于王斗瞻茂才奎后人所,题下注“黄太冲先生笔”,且“玄”字不讳,盖其门人所手写者,中有文十三首出刻本之外。今于张延章处得其远祖振寰《墓志铭》,为补卷末,以语有讽刺,故不入集。

其实冯氏所谓 “十三首出刻本之外”者,吴光先生已经指出,其中《寿序》(即指《陈伯美先生七十寿序》)一文已刊入《南雷文案外卷》;而《振寰张府君墓志铭》又为冯氏所辑得者,则此钞本中《南雷未刻文》之十四篇当为冯氏钞出无疑;且此钞本字迹前后完全一致,为一人手笔,则此钞本为冯贞群先生所钞者又无疑。

综上所述,是亦居传钞的“万斯选订本”《南雷黄子留书》,冯贞群先生是看到过的,并且亲手钞录了一份,所以将之著录在了《伏跗室书目·明夷待访录》条下。待到壬辰(1952)春跋郑性父子校订本《留书》(与《明夷待访录》、《思旧录》两书合订者)时,是亦居传钞本不在伏跗室了(或者已经归还),所以说“曾见别一钞本”。至甲午(1954)二月整理《南雷文钞》时,又将黄宗羲的未刻文十四篇钞在了过录的是亦居传钞本《南雷黄子留书》的后面。到了丙申(1956),或许是谢国桢先生询问起此书【谢国桢《江浙访书记》七《宁波天一阁文物保存所藏书》下《管天笔记外编》条有曰:“一九五六年冬我曾到过宁波,冯孟颛先生曾惠赠给我徐柳东手校的单行本《知不足斋丛书》第一、二两集。”亦可参见谢国桢为《全祖望集汇校集注》所写之《序》。】——因为谢先生曾编《黄梨洲学谱》,于《著述考》中“《留书》一卷”条下,只注“未见”二字——冯氏即于第二年也就是丁酉(1957)清明节据郑性父子校订本校一过,寄给了谢国桢先生,并注明“万氏订本为袁氏是亦居传钞者”。【是亦居,或即是亦楼。袁氏,为宁波望族,共有三支,即所谓城南袁氏、城西袁氏和南湖袁氏,据全祖望《甬上族望表》及《是亦楼记》,知是亦楼为城南袁氏先人“正献公”(名不详,南宋人)所建。又据张寿镛《四明丛书·瞻衮堂文集提要》,知直至道光年间,楼名依在,且亦刻书。陈之纲辑《四明古迹》卷四录城南袁裒《是亦楼》诗一章云:“楼纵不高心自远,先人遗泽一廛留。一身之外无他事,聊可栖迟是亦楼。”则楼中亦藏书。而传钞《留书》万斯选订本者袁氏为谁,待考。】

由此可知,冯贞群先生传钞本在内容与格式上保留了是亦居传钞本的面貌,也就是说,冯贞群先生传钞本实乃是亦居传钞本的翻版,因为两者在内容与格式上的等同,所以将冯贞群先生传钞本视为是亦居传钞本是可以的(以下除特殊注明外,即以是亦居传钞本代称之)。

是亦居传钞本确定了,那么万斯选订本与全祖望重定本又如何呢?因为找不到原书,所以只能根据现有的资料,通过反复地论证,希望能够找出其中隐约若现的关系。下面就以与《留书》相关人物彼此或有或无的交往,来窥探这四个传本之间鲜为人知的秘密。

四、与《留书》相关人物考

是亦居传钞本上录黄宗羲癸丑(康熙十二年,1673)《题辞》所谓“是非予之所留也,公择之所留也”,把为什么将这几篇文章留下来的原因推到了万斯选的身上,这与其癸巳(顺治十年,1653)《题辞》所谓“其书不可不留”,用意相差很大,其中或许有冯贞群先生以为 “托名于万斯选将原稿删改,所谓言逊以避祸者” 的目的。如此看来,万斯选或为与此书有“极大关系”之第一人。

万斯选(1629—1694)字公择,学者称白云先生,万泰第五子(万泰共八子,时称万氏八龙),鄞县人。顺治十四年(丁酉,1657),万泰卒,黄宗羲寓札万斯年,招万氏兄弟、叔侄往馀姚受业。康熙三年(甲辰,1664)六月,黄宗羲回到里门,万斯选过访,“见公诗稿零落,许写净本,公因汰其三之二,取苏文忠行记之意,曰《南雷诗历》”,则知万斯选曾经是给黄宗羲整理过诗稿的,那么在康熙十二年将黄宗羲的《留书》“釐而出之”,亦为情理中事也。之后,书稿当藏于黄宗羲的续钞阁之内。

康熙三十三年(甲戌,1694),万斯选卒,黄宗羲为之恸哭,为作《墓志铭》,用王阳明与徐曰仁来比自己与万斯选的关系,至谓“知公择者,家人未必如余”。又曰:

河图洛书,先儒多有辨其非者,余以为即今之图经地理志也。……其他异同甚多,见者訾为郢书燕说,一二知己劝余藏其狂言,以俟后之君子。惟公择涣然冰释,相视莫逆,以为圣人复起,不易吾言。

全祖望亦曰:

梨洲黄氏讲学甬上,弟子从之如云,其称高座者十有八人,然或讲经,或榷史,或为诗古文词,不能尽承学统也,而先生以躬行君子领袖之。

由是而知,全祖望《重定黄氏留书》诗“畴昔薪传贻甬上,而今高弟亦陵迟”中所谓“高弟”者,即是指万斯选(案,诗作于乾隆十三年〔戊辰,1748〕,此时距万斯选之卒已五十馀年,故曰陵迟)。

那么,我们可以推测,全祖望所看到的《留书》,其上或有黄宗羲康熙癸丑年的《题辞》,所以全氏在为重定此书而写的一首诗里的最后一句里,提到了“甬上”“高弟”。那么全祖望所看到的《留书》是否即“万斯选订”之本呢?如果是,那么他又是在何时何地看到《留书》的呢?又为何要重定《留书》呢?而经过他重定后的《留书》到底又是什么模样呢?这里涉及到一个重要人物,那就是郑性。

郑性(1665—1743)字义门,号南溪,又号五岳游人,溱之孙,梁之子,大节之父,慈溪鹳浦人。郑性为能完成其父郑梁欲立家祠以祀黄宗羲、祖父郑溱之志,于是在居所之东筑二老阁,楼上奉祀,楼下藏书。关于二老阁藏书,郑性友全祖望曾曰:

太冲先生最喜收书,其搜罗大江以南诸家殆遍。所得最多者,前则澹生堂祁氏,后则传是楼徐氏,然未及编次为目也。垂老遭大水,卷轴尽坏。身后一火,失去大半。吾友郑丈南溪理而出之,其散乱者复整,其破损者复完,尚可得三万卷。……南溪登斯阁也,先生之薪火临焉,平子先生以来之手泽在焉,是虽残编断简,其尚在所珍惜也,况未见之书累累乎。

又曰:

先生于黄氏之学,表章不遗馀力。南雷一水一火之后,卷籍散乱佚失,乃理而出之。故城贾氏颠倒《明儒学案》之次第,正其误而重刊之。……四方学者或访求南雷之学,不之黄氏而之鹳浦,即黄氏诸孙访求簿录,亦反以先生为大宗。

徐嵩《二老阁记》亦曰:“既而梨洲先生之家火,其藏书半失,南溪于是焉相度基址,建阁于宅之左,方如所命以为位,取黄氏遗书之存者,庋于其旁。”而黄宗羲遗书入藏二老阁的时间是在康熙五十六年(丁酉,1717)。

从上面各家的记述可以知道,黄宗羲故后,他的藏书包括他的手稿全部为郑性获得,藏于二老阁,则《明夷待访录》之未刻稿在焉,而《留书》亦在其中矣。但是《留书》很可能与《明夷待访录》是合订成一册的,且《留书》是附录在集后,不者,黄百家所撰《先遗献文孝公梨洲府君行略》不至于将之忽略。待到郑性、郑大节父子校订刊刻《明夷待访录》时,才发现了《留书》的内容,所以又另为钞录,正如全祖望所谓“先生之文,其深藏而不出者,盖以有待,不可听其湮没也”之意。然而郑性刻《南雷文约》在乾隆六年,【郑性《南雷文约序》曰:“丁酉,悉归余。《文约》之底本在焉。……呜呼,当先子之学于先生也,性甫三龄耳,今七十有八矣。”按,郑性生于康熙四年,七十八岁时为乾隆六年(辛酉,1741)。】而全祖望辑校《南雷黄子大全集》时,将二老阁所藏黄宗羲之草稿、手迹全部取出,因为此时郑性已经去世。【全祖望《南雷黄子大全集序》:“先生尝欲合诸本芟定之为《文约》,未成而卒,而竟有所谓《文约》者,慈溪郑南溪喜而雕之,然不知非先生之手裁也。……予乃从南溪家尽取先生之草稿,一一证定,皆以手迹为据。……惜乎南溪下世,不得与共讨论之。”】且《明夷待访录》是由郑性订、其子郑大节校的,与今天一阁所藏《留书》之订、校者相同,由此可以确定,郑性父子校订之《留书》,其底本或许也应该是我们所关心的“万斯选订本”。因为郑性订且刊刻《明夷待访录》,所以他能够发现其中与《留书》相同的内容,即跋文“先生《留书》八篇,其《田赋》、《制科》、《将》三篇见《待访录》,兹不具载”的原由了,而这一跋文出自郑性父子无疑。至于全祖望所取出的黄宗羲之草稿、手迹,《留书》原稿亦当在焉。

通过以上郑性、全祖望两人生卒年的先后,结合如今发现的《留书》两个钞本在文字上的差异,我们有理由怀疑这变化后面的更深层次的故事。而欲破解其中的秘密,那么,揭示全祖望对此书的“重定”,应该是关键性的所在。

全祖望(1705—1755)字绍衣,号谢山,鄞县人。十五岁时,识郑性,二十六岁至三十二岁,居北京。乾隆二年(丁巳,1737),三十三岁,因得罪了大学士张英,散馆后,“竟列下等,左迁外补”,一气之下,于“九月出都,冬抵浙”,遂不复出。从此决意收集文献,钻研学术,后主讲蕺山、端溪书院,为士林仰重。为学服膺黄宗羲,称私淑弟子。

全祖望《访南溪入鹳浦坐雨即赋南溪家园七首》之《西江书屋》曰:“收拾南雷书,门墙幸有托。反疑过高妙,一切弃糟粕。我生苦謏闻,渔猎久荒落。何时得假馆,疑义相弹搏。”据上引《二老阁藏书记》、《五岳游人穿中柱文》中亦可知,全祖望是在郑性二老阁里得见黄宗羲众多遗著的,待郑性下世后,全祖望又为校订《南雷黄子大全集》。其《序》曰:

南雷先生之集,累雕而未尽,其称《南雷文案》者凡四种,而壬辰、癸巳以前所辑曰《始学庵集》,不预焉;其称《南雷文定》者又四种,而壬申以后曰《病榻集》,亦不预焉。先生尝欲合诸本芟定之为《文约》,未成而卒,而竟有所谓《文约》者,慈溪郑南溪喜而雕之,然不知非先生之手裁也。先生之文,其深藏而不出者,盖以有待,不可听其湮没也。而在雕本中,反疑多冒附之作,读者多不之审。予乃于南溪家尽取先生之草稿,一一证定,皆以手迹为据,于是义熙之文毕出,而冒附者果不出予所揣。乃补其亡,汰其伪,定为四十四卷,而庐山真面目见矣。先生之文,累有更窜,故多与旧所行世之本不同者,又皆以其晚年手迹为据。

由此得知,二老阁所藏黄宗羲之各种著作,全祖望都细为“证定”。

蒋学镛谓全祖望“最有功文献者”,“在《续耆旧集》一书”,因为自明季迄乾隆朝已百来年,其文献若“不亟为蒐访”,则“必尽泯灭”,于是全祖望“遍求之里中故家及诸人后嗣”,遇“閟不肯出者,至为之长跪以请”,而于其他“片纸只字,得之织筐尘壁之间者”,亦为之“编次收拾”,使“成足本”,以这样的虔诚整理黄宗羲的全集,蒐罗必广,而《序》中“先生之文,其深藏而不出者,盖以有待,不可听其湮没”云云,则可以确定,所谓“深藏而不出者”,必定有其不出的原因,《留书》当是其中之一焉。其原因可能有二:一是时代环境,彼时文字狱已经发生多起,著书藏书,当存小心;二是个人问题,全祖望在翰林院时期,曾作《皇雅颂》,内有《大讨贼》一篇,嫉妒者谓其诗中有“不忘有明,虽颂昭代开国之功,实称扬思宗之德,有煽惑人民不忘故主之意”,“几获谴,幸大学士某(指李绂)为之解释,始免”。这些对他都有所影响,今观《鲒埼亭集》,语多小心。而黄宗羲《留书》中 “夷狄”、“胡”、“虏”、“伪朝”、“禽兽”等违碍字,全祖望应有所讳,将之进行删改,也是情理中事,所以,经过他这么删改后的《留书》,则称之为“重定”,也就符合实际了。全祖望又为“重定”本题了一首诗,附在了上面。

通过上述分析,我们基本上梳理出《留书》各个不同版本之间的关系,但是要确定哪一订本是黄宗羲生前的原貌,那就必须得考证所谓的“万斯选订本”的有无以及黄宗羲癸丑《题辞》的真伪。

如果万斯选订本是存在的,则黄宗羲癸丑《题辞》也就是真的,那么郑性父子校订此书时为什么要将这一篇《题辞》删去而仅保存癸巳年的呢?且又不署万氏之名,是为了归功于己呢,还是另有所图?全祖望重定此书,却为什么偏要说是“门人万斯选订”呢?且所录癸丑《题辞》,也正如冯贞群先生说的“托名于万斯选将原稿删改,所谓言逊以避祸者”,作为黄宗羲本人,盖不至于用此种手段来为自己开脱!所谓“后十年续有《明夷待访录》之作”、“乃复附之《明夷待访录》之后”中之“《明夷待访录》”,在黄宗羲的著述及其子黄百家所撰《行略》里,都仅作“《待访录》”,不曾见有“明夷”两字。全祖望在《书明夷待访录后》里即谓“《明夷待访录》一卷……原本不止于此,以多嫌讳,弗尽出”,已经将《待访录》称之为《明夷待访录》了。关于这一点,吴光先生早已经指出,谓是郑性父子校订刊刻时所加。且在黄宗羲的著作中,亦不曾发现其于康熙十二年(癸丑,1673)寓居杭州的佐证。由此可以断定,是亦居传钞本上所录黄宗羲的癸丑《题辞》,系后人伪托,造伪者即全祖望本人。

那么所谓的“万斯选订本”也就是伪托的了,则是亦居传钞的“万斯选订本”也就不是万斯选“订本”了,他所依据的原本很有可能就是全祖望的重定本,原因有三:一是其上有全祖望重定题诗,二是其上录黄宗羲“癸丑《题辞》”,三是违碍字已有所删改。

《留书》能够逃过清廷二百馀年的高压文网留传至今,这不能不说是郑性父子的功劳。全祖望重定本虽然未能找见,但通过是亦居传钞本我们也可以了解其书的内容,尽管与我们所谓的原书(即郑性父子校订本)有几处差异,然而那几处文字的差异应该说还是具有一定的参考价值,因为全祖望本人确实是看到过《留书》手稿的,他的重定,即是以手稿为基础而加以删改的,所以有了今天我们所看到的模样。

也就是说,《留书》有两个系统本:其一为郑性父子校订本,未见其他传钞,仅传一本,今藏天一阁;其二为全祖望重定本,有两个传钞本,一为是亦居传钞本,一为冯贞群先生伏跗室传钞是亦居传钞本,而原本与是亦居传钞本均未见。至于所谓的“万斯选订本”,也许只不过是全祖望为保存此书而又避清廷忌讳的一个借口而已。

(本文摘选自《寻找祝英台》,个厂 撰,北京联合出版公司2024年7月版。原标题为“黄宗羲《留书》版本考——中华书局藏《南雷黄子留书》及相关问题”。)