书的命运 亦是人的命运的缩影

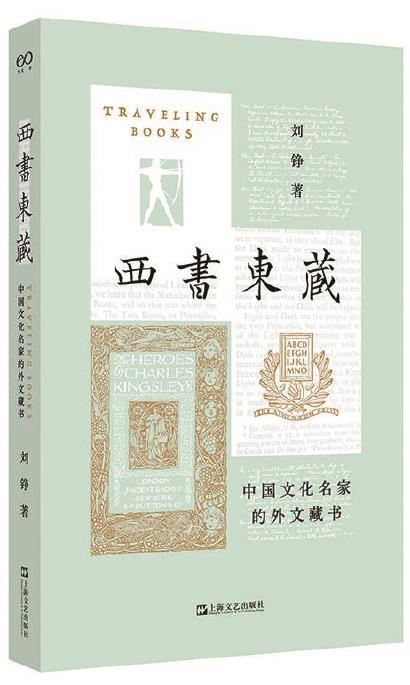

《西书东藏:中国文化名家的外文藏书》刘铮 著上海文艺出版社

有人说,文化人刘铮的《西书东藏:中国文化名家的外文藏书》(以下简称《西书东藏》)是本小书,开本精巧,构思巧妙,故事好读;但它也是本大书,它记述了中国现代37位著名学者、作家、文化人曾经读过、收藏过的西文书,一代人的阅读选择、视野以及个人的趣味、性情尽在其中。

在中国,对古籍的研究、书写自来多矣,而对近代以来境内流传的外文书的研究,还没有过如《西书东藏》这样的作品。

在记者与刘铮的一场温故式的对谈中,他讲述了读书与藏书的故事,也进行了一场“知识的考掘”,并充满了内心的激情。

我生来就带着这种刻痕

读书周刊:您是如何爱上古旧书,又是怎么走上藏书这条路的呢?

刘铮:如果说中国当代读书人之间存在一条“代沟”的话,那么我想20世纪80年代前出生的人跟20世纪80年代及以后出生的人或许可算分处“代沟”的两侧了。之所以这样划界,是因为20世纪80年代及以后出生的人基本没有了之前的读者对书的那种饥渴、那种不知餍足的占有欲——那是匮乏在文化基因上的刻痕。

我生来就带着这种刻痕。对我们那一代人来说,区分书的新旧似乎没有意义,要紧的只是能否读到、能否拥有。从很早起我就开始买旧书,印象最深的一次是小学六年级的时候我拿新得的压岁钱去古籍书店买了上下两册的《孟子译注》,如果没记错的话,是署名“兰州大学中文系孟子译注小组”的1960年版,跟后来改署“杨伯峻”者不同。当然,我并无意说自己当时就能读懂这类书。事实上,我一直觉得,我兴许不算是一个好的读者、一个好的作者,但我应该算是一个合格的购书者。直到今天,我还奉行着“买、买、买”的“信条”,好像跟小时候没什么两样。差别只在于阅读的范围渐次扩大,如今,所买外文书的数量已远多过中文书的数量了。

读书周刊:对于中文的古旧书,可以走访国营书店、民营书店、古旧书店等地点,对于西文书来说,您是如何找到它们的?

刘铮:20年前,在书店里,在书摊上,我还是买到过不少外文书的。犹记在当年清华大学的小树林,有人摆摊卖北京外国语大学图书馆剔旧的英文书,我像掉进米缸里的小老鼠,乐而忘返,自己手上的钱不够,还向人借钱,一买再买。后来网络时代兴起,我就主要趴在旧书网上买。其实,买书没有秘密,就是一个“勤”字。勤看勤搜,必有收获。

读书周刊:收藏西文书和中文书是否也存在着一些区别?

刘铮:我觉得没有太大的区别。只是在中国,有许多书店店主并不怎么懂外语,对外文书的门道就更不清楚了。有时他们会漫天要价,自然,有时也会“卖漏”一些东西。所以,相对中文书而言,在中国购藏外文书,存在更大的偶然性。偶然性,就意味着可能有惊喜。

读书周刊:搜集这些中国文化名家的藏书,关键在于懂得辨别真伪,能从鱼龙混杂的书中火眼金睛般挑出那些有价值的。怎样才能做到这一点呢?

刘铮:辨伪,是件复杂繁难的事,我觉得最好时刻秉持“如临深渊,如履薄冰”的心态,哪怕你已经是专家了也同样如此。而对刚入门的收藏者来说,关键的一点也许是,不要总想着自己是那个幸运儿。相反,如果常想着自己面对的可能是一个陷阱,那么真落入陷阱的概率就小得多。相信自己,是人性;怀疑自己,则是逆着人性。在鉴藏方面,不妨多逆着人性思考。至于辨别能力的提升,靠的无非是勤学苦练,哪行都是如此,万法归一。

读书周刊:在我国现代藏书家中,阿英与郑振铎可被称为“绝世双璧”。阿英曾说,淘书、访书并不容易,充斥着酸甜苦辣,他还曾作有一联自嘲:“孜孜写作缘何事?烂额焦头为买书。”您觉得这条路苦吗?

刘铮:藏书,作为一种嗜好,不可能是苦的。任何一种嗜好,之所以能成为嗜好,首先就因为它让人愉快,让人上瘾。当然,成瘾行为会引起人的反省,在反省中,人们倾向于对其做出较低的评价。然而,这种场景下的评价是不客观的。声称淘书、访书也不容易,不过是甜蜜的抱怨。重点在甜蜜,而不在抱怨。

努力让书流动起来

读书周刊:从书的写作者到一代一代的藏书者,从旧书和人物的故事里,您感受到了时代的变迁和岁月的流转吗?

刘铮:我想,读书的人与不读书的人的最大区别,恐怕就在于他们有时间感的差异。读书的人总会被书中的文字提示历史之存在与时光之流逝。《西书东藏》中有许多篇目可以显示阅读潮流的升降流转。比如,新中国成立后,一些外交家在国外买书、读书。20世纪50年代,李一氓在维也纳从事外交工作,致力于搜购“红色善本”——马克思、恩格斯著作的原版初印本。后来曾出任外交部副部长的乔冠华,我的书里写了他的一部藏书——《马克思恩格斯通信选集》,他是1961年在瑞士日内瓦时读的。乔冠华在题记中写到,他第一遍读《马克思恩格斯通信选集》,是在1938年的广州,那时他从德国留学归来不久;第二遍读,是在1959年的北京;第三遍读,则是在1961年的日内瓦。这些购买及阅读行为就带着鲜明的时代印记。

读书周刊:《西书东藏》这本书的英文名字是Traveling Books(直译为旅行的书),在您看来,书“旅行”起来会怎样?

刘铮:书的特别之处在于它既是无形的知识、观念和精神的承载物,又是有形的、占据相应空间的、有一定价值的商品。每一本来到中国的外文书,都经历过跨国旅行——这一事实似乎显而易见,其实深长思之,是富有意味的。这种旅行,一方面带动了知识、观念、精神的交流,另一方面也是经济与物质文明传播的客观痕迹。对这两个方面进行深入探研,都会给人带来启发。当然,《西书东藏》更多地着眼于这些西文书的历史际遇,它们跟书的主人一样,游历了天南海北,甚至饱经颠沛流离之苦,有的经过战火,有的在主人拮据仓皇之际被转卖、遭委弃,在形形色色人的手上辗转过。书的命运,亦是人的命运的缩影。

读书周刊:对公众而言,梳理这些记忆对大家意味着什么?

刘铮:从学术的角度看,《西书东藏》属于书籍史、阅读史方面的研究,是对中国近现代西学流布的一种管窥。自然,我们也完全可以不把它当学术来看,而是把书的购藏和阅读行为当作一种独特的生命体验,通过细致地考察那些文化名家与西文书的互动情态,我们可以理解他们之所以成为他们的某些关键要素,进而反思我们这个时代以及我们自己与书的关系。

读书周刊:您对当今古旧书行业的生存环境有怎样的感受?

刘铮:我对古旧书行业的从业者们心怀感激。我始终相信,让书流动起来,与人的努力密不可分。不过,老实讲,中国古旧书行业的专业化水平还非常低,许多从业者对他们销售的东西近乎无知,这事实上妨害了旧书的流通。从长远看,专业性的提高,对行业、对消费者,都有好处。

读书是要卖力气的

读书周刊:您有如此丰富的阅读经验,哪本书对您的影响是最大的?

刘铮:我平生过眼的书应该超过两万本,要回答哪一本对我影响最大,的确很困难。我想,周一良旧藏的《语言及诸语言》(Language and Languages)称得上是给我带来最大震动的一本书。此书是周先生1940年在哈佛大学攻读博士学位时为研习语言学而读的,他阅读的过程中在书上留下了许多痕迹。我做了统计,全书正文共436页,而有周先生画线、批注的共354页,这就意味着,超过80%的书页上留有周先生的笔迹。我读过的书也不算少了,却从来没有对某一本书下过如此大的功夫,从未如此认真地对待过读书这件事。它是既令我感佩又令我惭愧的一本书。

后来,我经常翻看这本《语言及诸语言》,更准确的说法也许是,摩挲。它对我是一种激励,因为在很多时候读书并不只是休闲活动,读书学习是要下功夫、要卖力气的。这本《语言及诸语言》,是前辈学者用功的一次凝固的示范。当我怠惰颓唐,心里想着今天就不用功了罢,翻翻这本书,有时甚至只是望望摆在架上的这本书,就能让我心里的火苗重新燃起。其实在人生的不同时期,遇到的可能是同一种阻碍,你能做的,就是深吸一口气再次迎向它。

读书周刊:有哪本书的收藏故事是让您印象最深刻的?

刘铮:有个英文单词叫serendipity,指好事从天而降砸到头上的那种意外之喜。有时你只是随便下单买一本书,是奔着书的内容去的,但收到包裹、展开书页的那一刻,你突然发现,它是名家旧藏本,是有故事的。对我来说,这样的好运就很难忘。《西书东藏》里写到的两本书属于这个情形,其中就包括周作人旧藏《节本希英字典》。当时我只是想买一部古希腊文工具书,等拿到手里,细看了书上的钤印,才确认书的上一任主人是周作人。当然,买书这么多年,类似的幸运降临的次数其实不少,以后我会争取再写一写。

读书周刊:您说感到自己受惠于这些书,想要报答,必须将这些故事写出来,这种受惠指的是什么?

刘铮:在搜求、阅读、研究、书写的过程中,这些书有点像缪斯,它们也许不会令你即刻拥有什么,但它们引领、提点、揭示,跟随着它们,你将走入一片新境,窥见、理解、洞悉那里的秘密。说起来,我或许像那个武陵的捕鱼者,只是讲出自己身历的桃源故事。