怀念|2024,长河不尽

忆起他们的名字,在岁暮

珍重被重新写下

以“文学”之名,一撇一捺

世界很小很小,而“人”永远高大

那些嬉笑或静穆的往事,

动人的文字回声

凝聚在爱与智慧之中

只要互相记挂,就会不断重逢

我们在旷野里彼此对视

天上是明亮的星

大地上流淌着

无尽的长河

——中国作家网文史频道编辑 陈泽宇

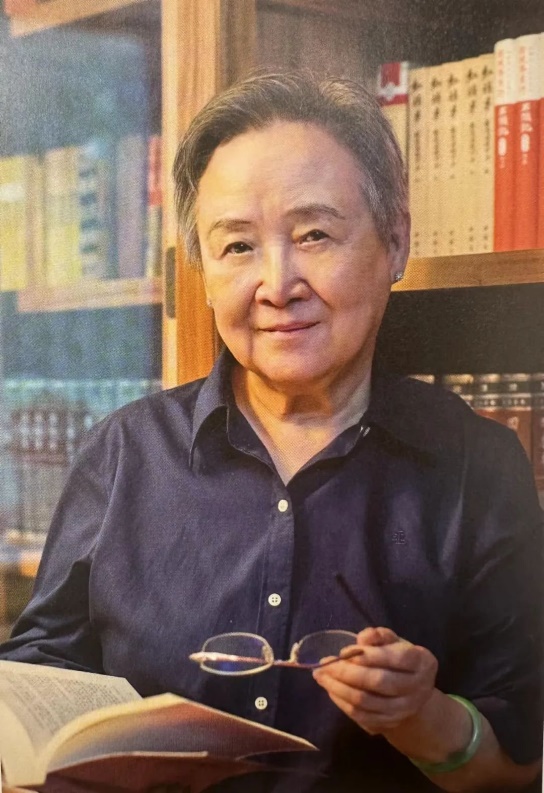

孙玉石(1935年—2024年1月13日)

2024年1月13日晚,孙玉石先生离我们远去。孙玉石先生是北京大学中文系教授和前系主任,在中国现代文学史、鲁迅研究、中国现代诗歌研究等领域成就卓著,有开拓、奠基和引领之功。在各类公开和私人的悼念文章中,很多人引用先生生前最爱的两句诗“吹灭读书灯,一身都是月”作为纪念。这两句诗出自桂苓的文章《〈开卷〉在手》,先生格外喜爱其意境,最初将之用作为桂苓散文集所写序言的标题,后又在2010年北京大学出版社出版《孙玉石文集》之时,将“一身都是月”定为其中一本的书名。到最终,这两句诗似乎成了先生的写照:一盏灯火被岁月的狂风吹灭,但身后千灯相照,月映成辉。一位“诗人气质的学者”(陈平原语)远行,但他将与他曾怀着深情研究与品读过的那些文字一起,永远在后学者的心中留下关于美与善的记忆。

“一行美丽的诗永久在读者心头重生。”这句孙玉石先生经常引用的话,出自李健吾写给卞之琳的《答〈鱼目集〉作者》,由李健吾化用自法国象征主义诗人瓦雷里的句子:“一行美丽的诗,由它的灰烬,无限制地重生出来。”

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/0320/c404063-40199709.html

王飚(1944年—2024年1月17日)

(我)获得项目后刚好老师、师母和姐姐来香港了,我特别高兴地请他们在铜锣湾吃海鲜,老师一直说太破费了,可我最遗憾的是,当时没仔细看菜单,其中的石斑鱼上的是鱼块而不是整鱼,我要再加一条整鱼,老师非不让,我只好说,那老师和师母下次来我们一定要再点整鱼哦。姐姐跟我说,当时都快大年三十了,有一次师母、姐姐和姐夫都出去玩,老师却没有一起去,帮我改项目申请书。我听到这里,觉得实在是太惭愧了,都怪自己没用,拖累老师也这么辛苦。我把老师、师母和姐姐送上跨境旅游大巴,嘱咐他们一定过些日子再来,谁知道老师再也没来到香港!

过了几个月,师母突然打电话告诉我,老师中风了。我赶到北京的医院,当时老师正背对着我吃饭,他回头的一刹那,我愣住了,老师的头发突然几乎全白了,模样也变了,我张了张嘴,还没说话,眼泪刷刷就掉下来了。

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/0126/c404063-40167347.html

谌容(1935年—2024年2月4日)

当我步入年迈,见多生离死别,犹如夕阳落山,便时而写写往事,缅怀难忘的逝者。他们都是亲人和朋友,个个慈悲,且多数苦尽甘来,福多寿高。我写他们,大河小溪,各有光泽,但很不喜欢说出“人世无常”的颓唐。即如谌容,在我眼里,高贵、大气,生命旅程似可分为三段,中间占了多半,有声有色,众人仰望。而她生命的首尾时光,“不声不响”,极为相似,宛若年华的轮回。人皆过客,非凡人物的陨落,凡俗之辈的凋零,是吹吹打打,是清清静静,收场后殊途同归,柴熄灶冷,全与“流芳百世”无关。谌容留下遗嘱,丧事从俭,俭至悄无声息。这让我毫无根由地,想到林黛玉,“质本洁来还洁去”……

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/0318/c404063-40197498.html

程正民(1937年—2024年2月20日)

2017年6月14日晚上九点多,程老师给我打来电话。他开口就说:“今天是童老师走了两年的日子,真是快!我想他了,特意给你打个电话。”然后他又问我:“是不是会想到童老师,尤其是困难的时候?”我说:“是啊,因为我们既没有童老师的智慧,更没有他多年形成的那种威望。”于是程老师安慰我,说:“你也挺不容易的。以后遇事多商量,慢慢来,别着急。”实际上,我当主任期间,正是程老师意识到了我的“不容易”。虽然这些话显得抽象、缥缈,但毕竟也是一种安慰,仿佛在“晚来天欲雪”的时节来了一个“红泥小火炉”,让我感受到了融融暖意……

每每想到再也不能向程老师请益,我以后只能“文责自负”时,便不禁心中悲伤,有了一种“我有疑难可问谁”的荒凉。因此,对于许多人来说,程老师的离世,是失去了一位睿智的师者、宽厚的长者,但于我而言,除此之外,还是一位热心而严谨的文章把关人远去了。

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/0408/c404063-40211194.html

金涛(1940年—2024年3月4日)

真正对金涛老师的敬佩和叹服,是读了金涛老师从南极归来后的一系列文章。1984年至1985年,金涛老师作为“特殊成员”,加入了中国首次南极科考队。此后又于1990年至1991年再赴南极。那时的金涛老师正值盛年壮岁,是签署了“生死状”,做出了如果“殉职”将接受“海葬”的承诺,踏上万里风涛的。在地球的最南端,金涛老师讲述了和科学家、海员们朝夕相处、同甘共苦的深厚友情;记证了在狂风暴雪、惊涛骇浪中生死搏斗的难忘岁月;报道了南极长城站从兴建到落成的始末原由。当炎黄子孙第一次在南极留下脚印,这是中华民族历史上空前的壮举,也是人类南极大家庭新的气象。

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/0329/c404063-40206519.html

陈大康(1948年—2024年3月7日)

大康老师在任何时候似乎都活力四射、激情澎湃。他有时会提及自己是彭浦机器厂的青工出身(通常附带会说,跟后来沦为南冠楚囚的某方伯为同事)。我感觉他跟嵇康善能锻铁一样,膂力过人。若干年前我致电给他有所请益,他接听的时候稍带点炫耀地解释说:“抱歉这才接电话,不过我刚才在扛煤气罐上楼。”这样的身体力量,在他这里,也会转化为一种具有进攻性的精神力量,一种持续施压、决不懈怠的韧战势态。这不仅仅是指他跟某种外在对象处在对抗状态,例如他在下围棋的时候都采取力战态势,与他手谈者只要入他彀中,他必将痛加斩杀,大获全胜;也包括他对自己的苛求:当年他要比对《红楼梦》的前八十回与后四十回语词的差异,这本书他一页页来来回回读了一百多次。

https://mp.weixin.qq.com/s/1mBz9ePzBQ_v24896E_SHQ

周勋初(1929年—2024年3月11日)

我们在谈到一个人著作数量多时,一般会用“著作等身”来形容,然而,真正堪称著作等身的学者又有多少?周先生却是当之无愧,在二〇〇〇年出版的《周勋初文集》中即已包含了先生的十六部著作,包括《九歌新考》《韩非子札记》《文史探微》《当代学术研究思辨》《中国文学批评小史》《魏晋南北朝文学论丛》《高适年谱》《诗仙李白之谜》《唐语林校证》《唐诗文献综述》《唐人笔记小说考索》《唐代笔记小说叙录》等,另外他还有《唐钞文选集注汇存》《册府元龟》等古籍整理著作多部。《周勋初文集》中的十几部著作不仅仅是数量丰富,关键是每部都具有沉甸甸的学术厚度,每篇文章都有创见。

https://mp.weixin.qq.com/s/byiccbvWZRqzipWgQqiocg

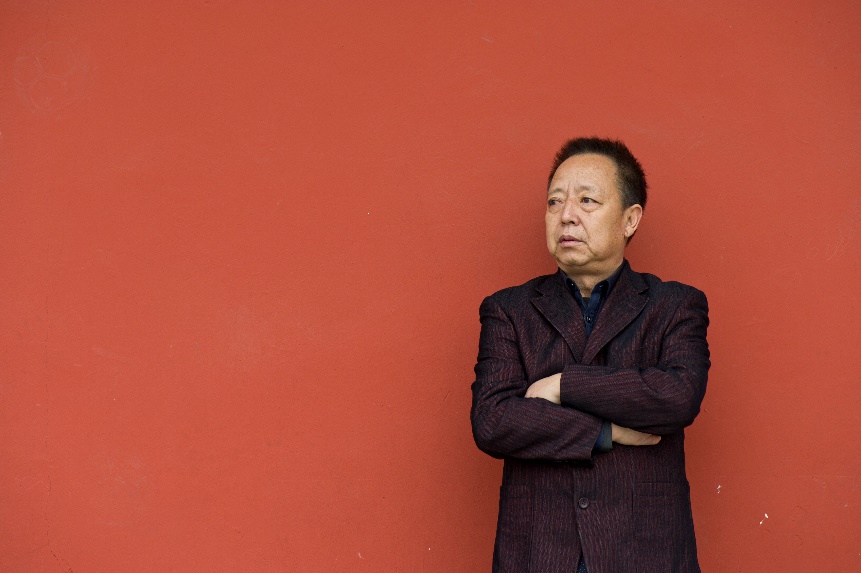

马识途(1915年—2024年3月28日)

2024年元旦刚过,马识途迎来了110岁生日。天寿之年,世所少见,远亲近邻、友朋故交的问候纷至沓来。不过,祝福皆收,过寿则免。“不做生,不接访,不收礼”,这是马识途老早给自己定的规矩。

生日这一天悉如平常。马识途穿着淡绿色夹克,跟几个好友聊天,谈诗,写对子。兴之所至,便挥笔写下一首自寿诗,其中写道:“壮岁同许孺子牛,老来自诩识途马。终身成就乃过誉,百年巨匠未自夸。”

这位少出夔门、志怀报国,在战火硝烟中走出来的战士,经过大时代淬炼和锻造的作家,把一生的刚毅和赤诚献给了国家,晚年的生活闲适恬淡、旷达从容,每日最喜欢的是拂尘开卷、读书写作。

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/0331/c403994-40207091.html

齐邦媛(1924年—2024年3月28日)

齐邦媛说:“我希望我还记得很多美好的事情,把自己收拾干净,穿戴整齐,不要不成人样要叫人收拾。我希望最后有两个小天使来带我走,有薄薄的小翅膀……”说完这段话,齐邦媛立刻起身去厨房冰箱取来有翅膀的小人偶磁铁,告诉简媜就是这种小翅膀,不是但丁《神曲》里那种拖地的大翅膀。

这一时刻终于到来了。2024年3月28日凌晨1点,两个有着薄薄小翅膀的天使,从东北的巨流河出发,飞到台湾桃园龟山长庚养生文化村,将齐邦媛的灵魂带到了南部哑口海。在齐邦媛的一生中,长城外的巨流河是原乡,台湾恒春的哑口海是归宿。

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/0412/c404063-40214752.html

叶君(1971年—2024年4月9日)

“从异乡到异乡,再见,再也不见。”叶君去世当天的傍晚,他在黑龙江大学带的博士生在社交平台发布简单的一句话来悼念自己的恩师,但却意味深长。《从异乡到异乡》,是叶君为萧红写的传记,也是叶君个人生涯的写照。离开武汉东湖之滨,来到哈尔滨呼兰河畔任教,叶君与萧红结缘。

叶君曾在接受采访时说,自己做博士论文的时候,对萧红作品留下了较为深刻的印象,也对她的人生经历生出一些好奇。2006年来到哈尔滨后,叶君读到更多关于萧红生平的资料,他感到萧红的形象与他此前的想象有巨大的差异,这激发了他的兴趣,于是便着手萧红的传记研究。叶君坦言:“我感到自己似乎与萧红有一份宿命般的牵连。”

“叶君老师是我见过的最温文尔雅、有文人风骨的老师,他是一个理想主义者。”

https://www.ctdsb.net/c1716_202404/2107621.html

范汉生(1934年—2024年4月20日)

范汉生同志1949年参加革命,1956年6月加入中国共产党。先后任广东人民出版社编辑,花城出版社副总编辑、副社长、社长兼总编辑,《花城》杂志主编,广东省出版工作者协会副主席兼秘书长,《读书人报》总编辑等职,为广东文艺出版、文学繁荣做出了突出贡献。范汉生同志曾经历“风雨十年花城事”,把《花城》杂志带入新的发展阶段;担任花城出版社领导期间,主持策划出版了一大批双效图书,荣获“国家图书奖”“中国图书奖”等国家级大奖以及“鲁迅文学奖”“广东五个一工程奖”等各级各类奖项;离休后,范汉生同志仍然十分关心花城出版社和《花城》杂志的发展,经常给与指导、帮助和建议。范汉生同志一生笔耕不辍,成就斐然,个人著作曾荣获“广东鲁迅文艺奖”“秦牧散文奖”等多种奖项。

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/0428/c404063-40225710.html

王若冰(1962年—2024年5月3日)

王若冰,在我们心里也从不呼喊其名,在天水的文学界,只要一提老王,就知道是王若冰,老王这个称呼,是我们大家对若冰大哥最尊敬的称呼。老王也是天水文学界的一面旗帜。如今这面旗帜突然倒塌了,就像一面墙的倒塌。对我们来说,失去了那股光亮。整个晚上我都沉寑在那种悲伤中难以自拔。若冰大哥的音容笑貌不断在我眼前闪现。这个事实和泪水不由得连成一片,让我无法自拔了。

很想给若冰大哥老王写几句的,思绪的烦乱反而让我无处下笔了,真应了鲁迅那句话,长歌当哭是痛定之后的事。渐渐的,我和若冰大哥的一切也清晰的浮现出来了。说雷达老师是使我走上文学之路的灯塔,若冰大哥就是我文学路上的引者。我和他的交往便浮现在了几十年前……

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/0511/c404063-40233690.html

魏明伦(1941年-2024年5月28日)

据说“巴蜀鬼才”、著名剧作家魏明伦生前未完成的最后一部手稿《麻将》,是为重庆川剧名家沈铁梅量身打造的。作为重庆人,余生也晚,我只记得1990年代戏曲演出频率偏低、效果不彰,因此我对魏明伦的最初印象不在台上,也不在纸上,而是在墙上。

他撰写的白话辞赋一度“统治”了川渝地区大大小小的影壁,有写给城市和城市标志性景观的,也有写给餐馆子的,嬉笑怒骂、汪洋恣肆,用普通话念来总不如西南官话更加麻辣鲜香。这些辞赋和出租车师傅天天外放的李伯清散打评书一起,构成了世纪末巴蜀在影像之外的文化地景和方言记忆。而后,才是那个和张艺谋打对台的川剧《中国公主杜兰朵》——电影版不时在央视戏曲频道播出,服色一水儿明黄,打光明晃晃;川剧借帝王丑、袍带丑揶揄皇权的传统,配合如今看来颇为简陋的特效,很是赋予了这个版本一些时代气息。

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/0614/c404063-40256875.html

张守仁(1933年—2024年5月28日)

老爸为人守正善良,刚直不阿,却也带着些许因童年不曾得到呵护而致的愚钝、幼稚,和不善人情世故。但只要进入编辑的角色,顿时变了一个人,用我们北京佩服人时的话来形容,那就是一个“大神儿”,目光老辣,火眼金睛。全国采风,犄角旮旯哪儿都去,好像八千里外都知道宝藏在哪。可惜我最了解的只到九十年代初我赴美之前。那时的中国,是思想解放之后文学艺术蓬勃发展井喷的时代。那时候老爸好像总在出差,即使在家,我看到的也多是他趴在办公桌上的背影,没有节假日地奋笔疾书。

那时候没有星巴克,也没有那么多饭店,作者谈稿多是来家里。别瞧老爸平时不善表达沟通,可谈起文学来,隔着门都能感受到他对作者作品的满腹激情,口若悬河的滔滔不绝。

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/0607/c404063-40252616.html

李冰(1949年—2024年6月17日)

记得初识李冰书记是在2008年年底,他从国务院新闻办公室调任中国作家协会党组书记的见面会上。当时我对他印象不深,因为这是惯常的领导工作交接,无特别之处,短暂而简单。在这之后的一段时间里,我与他也没有再近距离接触。等再见到他时,已是第二年的初春时节,按一般工作习惯,新任党组书记要到各单位、部门做工作调研。三月初的一天,作协办公厅通知我们杂志社,说他要来我当时任职的单位一一民族文学杂志社调研。我至今还记得,那天我们杂志社班子成员和办公室一行人接到通知,说他午饭后到杂志社听班子工作汇报。我们一直等到天色已黑,他才急冲冲地赶来。一进我们办公室的小院子,他就连连向主编和我道歉,说他在前面去的几家单位耽搁了,要我们见谅……时间过去很久了,当时他对我们说了什么,现在已记不得了。但那天他赶来时风尘仆仆的样子,那真诚的态度、朴素的话语和东北人特有的坦诚和爽快,至今我还清晰地记得。时至今日我还有这样的感觉,恍惚像昨天才见到他似的。

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/0905/c404063-40313749.html

乐黛云(1931年—2024年7月27日)

乐老师依然带着温暖的笑容,一如我儿时的记忆,但说出来的话却让我心里一沉:“现在比较文学的其他专业方向都有正式参加考试的学生报考了,只有中日方向缺人,如果你想学比较文学的话,就做这个方向吧。条件是必须通过研究生一外日语考试,同时必须学习日本文学、文化、历史的相关课程。”在我本科阶段,对日本相关知识的接触为零!作为通识课的外国文学以欧美文学为主,极少涉及的亚洲文学就是印度文学;而作为国别文学的专门课程只有俄苏文学;语言方面更是连日语有五十音图都不知道。这样的零基础使我完全没有信心选择中日比较文学作为今后的学习方向。我头脑发懵,对乐老师说:“让我想一想,三天内给您答复吧。”

经过一番挣扎式的纠结,第三天,我又去找乐老师,说我还是不想放弃比较文学。乐老师似乎在等待我的这个回答,她拿出两本书,在扉页上写下一行字:“周阅小友,欢迎加入比较文学的队伍。”这一行字,带着它特有的温度,决定了我未来的道路。

https://mp.weixin.qq.com/s/lRMrhpfMlha00Xn6QnZ73g

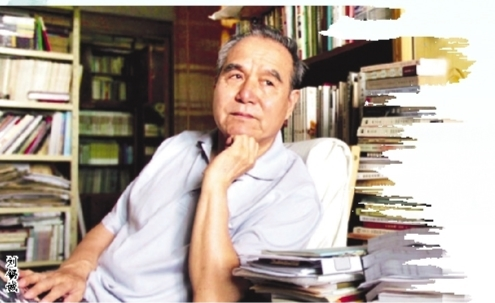

刘锡诚(1935年—2024年8月22日)

听闻恩师刘锡诚先生去世,回忆起他老人家对我的帮助和支持,不禁泪流满面。老师身体一向健康,精神矍铄,时常关心民间文化界的发展和学人们的动态。在八十九年的生命历程中,在从事民间文艺研究的七十年间,他用诚恳的态度、勤奋的付出、遍布大江南北田野的脚印,为抢救、保护我国民间文化做出了重要贡献。如今,只能以文字的方式进行纪念和缅怀,愿老师千古。

刘锡诚先生是我国著名的文学评论家,民间文学理论家,民间文化事业的守护者、推动者,非物质文化遗产保护名家。他曾形容自己:“我一生就像是一个永远在劳作的农民,靠毅力、勤奋支撑着我的理想,靠汗水浇灌着我的土地。”

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/1104/c404063-40353143.html

痖弦(1932年—2024年10月11日)

痖弦回忆,第一次见到洛夫是在1954年11月下旬,从复兴岗学院影剧系毕业分配到左营不久。一天,左营“四海一家”的活动中心举办了一场迎新活动,在即兴节目环节,一位帅哥走上舞台引吭高歌,唱的是李中和写的《白云故乡》,博得了一片掌声。帅哥唱完后没有回到自己的座位,而是径直走到坐在最后一排的痖弦面前,问他是不是叫痖弦,痖弦带着几分腼腆回答“是”。帅哥便说“我叫洛夫”,说着从皮包里取出一本新出版的《创世纪》创刊号(1954年10月出版),扉页上写的是“哑弦兄赐正 弟洛夫敬赠”的字样,落款日期是11月24日,将“痖弦”的“痖”错写成了“哑巴”的“哑”。在这之前,他们彼此都已知道对方,见过各自发表的诗作。痖弦接过《创世纪》,对洛夫说,自己读过他发表的诗。洛夫高兴地说:“这个诗刊我们已经出了创刊号,希望你入伙,张默和我再加上你,一起干一番事业!”

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/1014/c404063-40338417.html

聂华苓(1925年—2024年10月21日)

今天她已仙逝,但她的音容宛在,历历在目。她的二千金王晓蓝要我写一段话,在追悼会上朗诵,我写道——

我曾写过,您以一己之力,在美国中西部爱荷华城撑起国际文学交流的一片蓝天!您是不同国籍、地域、文化背景的作家的母亲,您给作家以慈母般的无微不至的关怀,安抚那一颗颗在黑暗中、在战斗中守护光明与真理而挥毫的作家们创伤的心灵!1983年秋参加国际写作计划活动后,我还勾留一年,在爱大恶补英语,以考读纽约大学出版管理及杂志学!您让我挂一国际写作计划助理研究员,以弥补日常开支。后来我把两个女儿送去爱大留学,又备受您的照拂。您对我的一家恩情深似海!我们慈爱而伟大的母亲,您的一生太劳累了,您虽然悄然而去,您的献身精神,您的道德文章,如高山流水,令人仰止;您如一道划破长空的璀璨的闪光,照亮了许许多多作家心坎,我们将永远带着您的嘱托和温煦的关怀,恪尽职责,为文坛发出一份光与热!

我们伟大的母亲,请安息吧!我们永远怀念您!

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/1122/c404063-40367384.html

梁小曼(1974年—2024年11月13日)

在我印象中,小曼老师谦逊低调,我从没有见过她独自一人来到队伍前头,或者猛然开启一个话题,她总是把她先生拖拽到队伍最后,自己又跟在先生身后,但我们非但没有感受到她的退避,反而处处体会到她赋予整体的莫大活力。因为她总是面带欣喜聆听朋友的言辞,并且及时关心他们中某个人的失落。她为人孤独,但这种孤独总是和她对生活的热爱及精心耕耘有关,她除开不断地练习写诗、改进诗艺,还画画、写字、摄影。她把时间投入其中,却不汲汲于它们在名利方面的回报。应该说她顺利躲过了欲望对自己的谋杀。二〇一九年,梁小曼写了一首悼念其先生父亲的诗,最后一段是:

天空忽然开朗,橘光在弥漫

下雨了——我们彷彿在海上旅行

而不是驶往墓园

今天想,那个总是走在朋友最后面的人,却走在了最前。

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/1114/c404063-40361272.html

叶嘉莹(1924年—2024年11月24日)

她说:“在经历了大苦难之后,人才可以打破小我,投身到大我的境界。”她强调衡量文学作品“当以感发之生命在本质方面的价值为主,而不应只是着眼于其外表叙写的情事”,当有人问她“为什么古典文学被某些人不重视”,她说“因为夫子之墙数仞,不得其门而入”,她愿意做那个领路人。她从不以学者自诩,从教七十余年,她说她做得最多的事就是教书,她以“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂”自勉。世人以为种种的不可能,世人看到的她的种种苦行僧生活,在叶先生而言,不过是她常常说的“成全你自己,完成你自己”。她的一生,无论是生活上还是事业上,都在践行她所尊敬的屈原所言——“余独好修以为常”。

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/1203/c404063-40374280.html

荣如德(1934年12月—2024年11月26日)

大约三四年前,在社交媒体上看到上海最后一家“马哥孛罗面包”闭店的消息,马上想到荣先生。他当时已经住进医院,不然应该会很失落。“马哥孛罗”是荣先生最常光顾的面包店,尤其中意招牌奶酥面包。而与人分享自己喜爱的事物,他总是乐在其中,印象最深的一次,他拎着十几个“荣氏钦定版”奶酥面包来到编辑部,同事们人人有份。原本北新泾那家“马哥”离他家很近,但好像多年前就关了,后来他去得更多的店就成了新华路附近那家。有一次他约我在影城看电影,是文史馆发给馆员的内部福利。那天放映的是《蓝色茉莉》,看完走出来,他问我电影如何,我说不错,他笑笑说,伍迪·艾伦“大灵不灵,拍来拍去那点花头”。照例去旁边的“马哥”采购第二天的早饭,他看上了肉松面包,我刚准备用面包夹去取,荣先生突然小声说了句“慢!”原来是店员端来了一托盘刚出炉的,荣先生决定买新不买旧。他望着那整齐的三排面包,催我欣赏坡顶上略带飞扬的金黄肉松:“看,漂亮吧?”

https://mp.weixin.qq.com/s/C5OOtLat3fPvig29il6r1g

饶芃子(1935年—2024年11月27日)

1935年元宵节,饶芃子出生于广东古城潮州的一个书香世家,她与国学大师饶宗颐先生有同族的叔侄亲缘。饶芃子的父亲饶华从《辞海》里为她取了这个名字,“芃”指草木茂盛,寓意着希望、生机和活力。

饶芃子没有辜负厚望,她的人生诗意盎然、独具风范,她后来成长为岭南文化名家,也是暨南大学百年校史上第一位女副校长。她的学术青春长驻,在文艺学、比较文学、海外华文文学领域卓有建树,她跨界探索的激情和成就更令人叹服。

“我行其野,芃芃其麦。”饶芃子长期以来在学科交叉的边缘地带开拓和耕耘,如今桃李芬芳,蔚然成林。对饶芃子而言,文学是崇高、圣洁的事业,具有生命的依托感。她以一颗天然的文心,感应着伟大作品的回声,她以岭南文化名家的优容雅量和大气学养,顽强地塑造了一代知识女性的美好形象,给后学以榜样,给世人以力量。

https://mp.weixin.qq.com/s/AZ_4dIkpfAVQlEUN82xOhg

琼瑶(1938年—2024年12月4日)

二十世纪六七十年代,台湾社会处于快速发展与变革期,人们面临诸多压力与困惑,琼瑶作品中浪漫美好的情感,为人们提供了精神慰藉,间接推动了思想解放。八十年代,琼瑶作品传入到大陆,让人们在宏大叙事之外看到了对纯真爱情的颂扬,影响了一代人的爱情观,成为一个时代的文化印记。

琼瑶1982年在《匆匆,太匆匆》后记里有一段话,表达对生命思考的迷茫:“生命之短暂,岁月之匆匆,人生,就有那么多匆匆,太匆匆!青春,爱情,生命,每个人都能拥有的东西,却不见得每个人都能珍惜。于是,我也感慨,我也怀疑。我也想问:什么是永恒?永恒在哪里?”如今她在生命的尽头,用自己的作品回答了年轻时候的疑问——我是“火花”,我已尽力燃烧过。我“活过”了,不曾辜负此生!

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/1211/c404063-40379908.html

骆寒超(1935年—2024年12月28日)

通过聆听骆寒超纵贯50年代至今作为“世纪游牧者”的诗,我们得以理解半个多世纪以来,一个诗人的修辞学如何伴随并呈现出其漫长的心路历程……

作为一个主要致力于诗学研究、深谙诗歌理论的学者,骆寒超在自己的诗歌实践中保持着不懈的探索精神,一种独到的修辞让他保持着个人的声音,并与他生活的时代及其集体话语展开或激烈或潜隐的对话。

作为一个优秀的抒情诗人,骆寒体超的诗歌以情感的丰富性与戏剧性见证了一个世纪的深刻变迁。这是一个“世纪游牧者”的歌唱,无论这些诗作是一些“时间化石”,还是变冷的“熔岩”,无论它们是“常青树”还是“煤炭”,以诗人的隐喻而言,都蕴含着不息的情感火焰和语义混合的思想热能。他诗歌中的声音和身影,都清晰地投射着一个世纪的镜像。

https://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/1230/c404063-40392524.html

相关链接: