纪念翻译家赵德明:美好的文学共同体不会消失

4月4日醒来,收到一条短信。某位友人打听,赵德明老师昨晚去世的消息是否属实。我立即睡意全消,上网查证,很快,从赵老师家属处确认此不幸之事。

我躺在床上,呆滞了好一阵子,思绪逐渐从往昔一个个时间节点上弥散开去,回忆德明老师与我多次讨论的种种话题。自然,以本人忽好忽坏的可悲脑力,交谈的具体内容要么遗忘了,要么委实不足为道。只记得一些场景,比如德明老师频频向我询问我和我们这一代人的经历、感受、想法。有一点我印象颇深:在若干瞬间,德明老师的眼睛闪着光,充满了孩童的好奇,令人感受到这位年届八旬的老先生对现实、对生活、对我们的文明世界,仍抱有不可遏抑的质朴热情……

我与赵德明老师的交往,始于我央请他翻译胡安·拉蒙·希梅内斯的文集《三个世界的西班牙人》。11年前,首度去拜访德明老师,当时我在漓江出版社任职,尚年轻,揣着各种出版计划,其中某些计划,以所谓后见之明看来,堪称狂想。我不自量力,向德明老师大谈自己的设想、规划。当时,我做过六七年社科书编辑,做文学书编辑则不足一年,只因自己写作,又兼事翻译,故此信心膨胀,决意无视于各种条件限制,以闪电战法,搞成一点名堂。德明老师与出版机构合作数十载,岂能不知其中的曲曲折折、沟沟坎坎?出于神秘的共振,出于对我的认可乃至喜爱,他赞赏我的计划,与我一拍即合,接下《三个世界的西班牙人》的翻译工作。同时,我促成漓江社购买了1989年诺贝尔文学奖得主卡米洛·何塞·塞拉几本作品的版权,欲寻译者,德明老师便介绍了他颇有建树的两位学生,让我与他们沟通译介塞拉作品事宜。

德明老师译书,可谓飞速。不过三四个月,厚厚一本《三个世界的西班牙人》即翻译完毕,且发来文稿中附有大量译者注。在2014年6月的一封电子邮件里,我这样回复德明老师:“我会先放一放其他工作,优先把《三个世界的西班牙人》做出来。”在同一封邮件里,我还写道:“跟您聊天特别愉快。您要注意休息,勿劳累。”根据一句,我回想起来,德明老师也是暂时放下了手头其他翻译工作,优先把希梅内斯的文集翻译完成的。在将近60封邮件里,我和德明老师商讨过大量译稿上的问题。此外,我们也一定没少打电话,德明老师不只一次在邮件中写道:“收到信请来个电话。”他很健谈,喜欢打电话。多多少少,我和赵德明老师都有一点儿工作狂倾向。我曾在电子邮件中写道:“经过一夜奋战,基本上解决了……”无论如何,考虑到德明老师比我年长四十岁有余,那么可以说,他的激情还远胜于我。

我们合作的第一本书进入编辑阶段时,德明老师又向我推荐墨西哥作家阿尔丰索·雷耶斯。我孤陋寡闻,之前没接触过这位文豪的作品。或许德明老师希望借由阿尔丰索·雷耶斯与我保持合作,而我自然乐于从命。实际上,我们虽都在北京,但北京太大了,我又很懒,很忙,时间被工作、写作、交际、家庭所裁切分割,无法时时鼓起勇气,斜穿整座北京城,从亦庄前往圆明园以北,与德明老师见上一面。阿尔丰索·雷耶斯两部字数不多的作品《马德里画稿》和《斜面》让我们得以继续写邮件,继续通电话。其间我应该还去过德明老师的家,因为在2015年9月21日的邮件里,我写道:“赵老师,今天见面,非常愉快!我在微信朋友圈晒了您给我的签名译作,得到海量点赞,他们都羡慕得不得了。很期待看到您翻译的巴尔加斯·略萨谈想象的文章……”

众所周知,赵德明老师是西班牙语文学翻译家,重点落在文学。在结识德明老师之前,我已读过他翻译的《博尔赫斯与萨瓦托对话》《给青年小说家的信》《谎言中的真实》等作品。相识后,他又将自己翻译的阿根廷作家塞萨尔·艾拉、里卡多·皮格利亚等人的作品赠我。此外,与赵德明老师联结最深,且最为读者所熟悉的两位作家当是巴尔加斯·略萨和罗贝托·波拉尼奥。然而与德明老师的交流,让我意识到,德明老师翻译文学作品的同时,又极重视哲学、历史、文化方面的作品的阅读和推介。我相信这一点并非广为人知。多次面对面的交谈,更多次的电话交谈,让我慢慢得见德明老师的思想图谱,或至少是其思想图谱的一部分。德明老师在西班牙语文学翻译上耕耘多年,体会到文学并非包罗万象的文明唯一的优秀代表。他鼓励我引进奥克塔维奥·帕斯的诸多文集,如《信仰的陷阱》《印度行纪》《人在他的世纪》等。奥克塔维奥·帕斯一代文宗,在思想以及更宽泛的文化领域也留下了深刻足印,而中国读者仅接触过他的诗歌和一小部分散文,不可谓没有遗憾。为引进帕斯的文集,我上蹿下跳,颇费了一番力气,只可惜功败垂成。德明老师关注西班牙语世界的思想文化成果,希望将之译介至国内,丰富我们的精神养料。西班牙和拉丁美洲的知识分子,立足各自国家的历史和现实,探索出路,思考国际格局。他山之石,可以攻玉,相关著作,自然开阔眼界,也有助于我们更立体地理解对方的处境和行为,共情他们的悲喜和困惑。德明老师曾向我介绍,在西班牙,研究西班牙失败史是一项学术传统,是绕不开的课题,我顺水推舟,问德明老师可否翻译一些西班牙语学术名著。于是便有了《没有主心骨的西班牙》的翻译和出版。这部何塞·奥尔特加·伊·加塞特的作品由德明老师翻译,漓江社印行于2015年6月。

我有一种感觉,我和赵德明老师仿佛注定要结识。我们的处世态度,我们的行事风格,我们对写作、翻译、出版的天生热忱,多有近似,相处十分愉快。有一回,某位西班牙文学代理人约德明老师吃饭,我一旁作陪。席间,他俩不停说西班牙语,我大多数时候不声不响,并未参与谈话,只沉浸在西班牙语那元音饱满的韵律之中,欣赏其纯粹形式,而丝毫不急于了解其意义内容。我思忖,原来洛尔迦、巴勃罗·聂鲁达是用这种语言写诗的,胡安·鲁尔福、加西亚·马尔克斯是用这种语言写小说的,怪不得,怪不得……德明老师在两种语言之间频繁切换,不让我受了冷落。其实我一点儿也不介意,反倒很轻松。看到老先生神采奕奕,操一门我听不懂的外语侃侃而谈,不知为什么,我内心愉快,难以言表。德明老师真挚、恳切、积极、谦逊,兼具学养和视野,正是所谓有本事、没脾气的头等人物。我越看老先生越喜欢。而且我知道,老先生也喜欢我。

2016年3月,我女儿生日那一晚,德明老师发来一封电子邮件:

陆源,你好。你在哪里啊?好久没有你的消息了。一切都好吗?深为挂念。来个电话,好吗?保重。赵德明

我看得眼睛有些湿润,立即回复:马上打来。这封信的前因是,《没有主心骨的西班牙》出版后,我一度疏于与德明老师联络,投入到其他事务之中。当初,因为引进帕斯文集的计划受挫,我有点儿心灰意懒,便把更多精力放在自己的写作和翻译上。而德明老师一年里往往有三四个月在青岛度过,也令我们见面机会减少。德明老师的邮件,似乎让我灵机一动,想到他诸多译作,应有精装本,于是又一次校对《三个世界的西班牙人》等书,下功夫添加了许多编者注……

2018年9月间,德明老师发来一个文档,名为《黑白记忆》。他在信中特别说明:“冲动制作,不怕贻笑大方。”这是德明老师自传性小说的前几章,共一万八千余字,记述1948年到1949年间的童年经历。彼时他在北平城毛家湾胡同上小学,父亲是火车司炉工,隶属北平铁路局前门车站机务段。在作者印象里,那一年的天色“总是漆黑、漆黑的”,而往事“历历在目,恍如发生在昨日”。德明老师在文中记录了种种大情小事。从自己在臭水河边遇险、与同龄玩伴冲突,到解放战争期间的北平往事,再到1949年10月1日开国大典。读罢,感到德明老师的回忆生动,文笔平实,想来我一定打了电话过去,鼓励老先生继续回忆,继续创作,早日写成一本书。

十月间,《三个世界的西班牙人》精装本进厂印刷。《马德里画稿》《斜面》精装本此前也顺利出版。德明老师打电话告诉我一个好消息,说五洲传播出版社要搞一个对外翻译工程,他受聘为顾问,在相关会议上推荐了我的长篇小说《祖先的爱情》。相识之初,我曾将自己的两部长篇小说和一本译作送给过德明老师。他不止读了,还赞誉有加,我非常满足。五洲社的对外翻译工程,此后似乎没了下文。当然,我自己身在出版界多时,固知作品出海,绝非易事,见怪不怪。只不过,既然获得德高望重的赵德明老师推荐,我也结结实实努力推进此事,至于最终效果,已非我所能左右。事实上,德明老师不止一次向我提供帮助,往来邮件显示,我将一份简历寄给过他。

接下来,新冠疫情硬生生令一切戛然而止。那几年,我从出版社离职,在家写作,找工作,等工作,等新书面世,生活剧变,离京,回京,去杂志社上班。我没有再联系德明老师。偶尔从互联网看到德明老师的消息,大晚上想给他打电话,也不知道该说些什么,想要问候两句,又战胜不了“懒”和“怯”的双重阻力。我一厢情愿地安慰自己:我和德明老师根本不会因两三年不联系而生分,我们的忘年之谊,与我们的毕生志业相关,与时间无涉。我感到分身乏术,还为自己找理由说,不想以自己的琐碎生活去打搅八十多岁的德明老师,其实我知道,只要他仍能接电话,他是乐于听到我问候的。老先生就像孩子,寂寞的孩子,哪有不高兴朋友打来电话的?我呀,从始至终知道,自己的借口其实并不成立。

如今,德明老师辞世。此时此刻,哀伤淡淡。我毫无愧怍地确认,我与德明老师都处在一个精神共同体之中,这是一个美好的文学共同体,先生于我,亦师亦友,我们的生命,融入了这个精神共同体,在某种意义上得到了延伸、扩展、连结。这一确认,化解了哀伤。德明老师的译作、著作,还摆在房间的书架上,他的签名还覆在赠书的扉页上,非止如此,广大读者、写作者,都曾受惠于,且仍将继续受惠于德明老师几十年的卓越工作,这是确凿无疑的事实,而事实带来的慰藉,胜过一切说辞。德明老师离开了,翻译家赵德明先生并未远去。

(作者系青年作家、文学编辑)

更多

更多

马原、肖千超:关于时代症候与青年写作

“只管去写,多写一些。一切都要建立在写的基础之上,在写的过程中找到方向。”

更多

更多

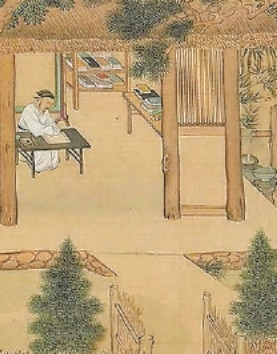

书房 孕育惊世之作的“心居”

对现代人来说,读书的空间很多,但有一个空间非常独特,那就是书房。