“美丽、忙碌、颂扬生命”的短篇小说集《心灯》赢得2025年国际布克奖 巴努·穆什塔克:就像一千只萤火虫点亮一片天空

77岁的印度作家和律师巴努·穆什塔克(Banu Mush⁃taq)以所著英译短篇小说集《心灯》(Heart Lamp)获得了2025年的国际布克奖。

1

颁奖典礼于5月20日晚在英国首都伦敦的泰特现代艺术馆举行,并通过互联网直播。

担任评委会主席的青年作家马克斯·波特(Max Porter)说,《心灯》是“英语读者从未见过的全新作品”,是“对美丽、忙碌、颂扬生命的故事的彻底转译”。

在获奖前,该书及其作者鲜有英语媒体关注。穆什塔克当晚表示,获得国际布克奖“感觉就像一千只萤火虫点亮了一片天空——短暂、灿烂,完全是集体性的”。这个奖“不仅仅是一项个人成就。它同时肯定了当我们拥抱多样性、赞美差异并相互扶持时,我们作为个人和全球社区都能蓬勃发展”。

《心灯》收入了描写印度南部父权社会妇女生活的12个短篇,由翻译家迪帕·巴斯蒂(Deepa Bhasthi)从穆什塔克在过往30年里创作的六部小说集里选译而成。它们通常用直白的、犀利的、口语化的而非依赖寓言和神话的语言,描写工人阶级、穆斯林妇女及其保守伴侣的故事。在与书名同题的一篇里,一个名叫麦赫伦的女人发现丈夫出轨后回到娘家,向亲人揭露丈夫的不忠,却遭到阻拦和围攻。家人不许她离婚,反而劝她继续维持婚姻,并将她送回夫家。绝望的麦赫伦用煤油浇透全身,准备自焚,最终被孩子救下。

穆什塔克透露,这个故事出自她本人的经历。与十几岁就嫁人的同龄女孩不同,她晚至26岁才经自由恋爱而结婚。但几年后,婆家强迫她放弃事业待在家中。她度日如年,生活再难维系,一度淋上煤油准备自焚,幸亏在最后一刻被丈夫阻止。

印度月刊《喜马尔南亚》5月21日发表梅格纳·拉奥的文章,分析穆什塔克文学反抗的根源时指出,别人以为主妇自淋煤油这种事不够真实,但对穆什塔克来说,这就是现实主义。

“我的故事讲的是妇女——宗教、社会和政治如何要求她们无条件服从,进而施加不人道的残酷,将她们贬为纯粹的附属品。”穆什塔克在接受布克奖主办机构的采访时说,“媒体每天报道的事件和我本人的遭遇,一直是我的创作源泉。这些妇女承受的痛苦和磨难,以及无助的生活,在我内心激起了深刻的共鸣。我不必到处去体验生活;我的心就是最真实的体验场。”

2

《心灯》是第一本获得国际布克奖的短篇集。穆什塔克也是第一位获奖的卡纳达语作家。

巴斯蒂则成为获得这一大奖的第一位印度翻译家。

穆什塔克生于卡纳塔克邦哈桑的一个进步穆斯林家庭,上的是卡纳达语学校,而非当时穆斯林普遍接受的乌尔都语教育。大学毕业后,她为报纸和电台做记者,同时通过了律师培训,长期参与公益行动。

巴斯蒂指出,穆什塔克的人生可以用一个卡纳达语词汇“班达亚”来概括。它意味着异议和反抗,以及对权威的抵制。20世纪七八十年代有过一场短暂但极具影响力的卡纳达语文学运动班达亚萨希蒂亚,即班达亚文学,它始于对上等种姓和主要由男子主导的文学霸权的抗议。该运动鼓励妇女、贱民(达利特人,种姓制度下的最低阶层)和其他少数群体用日常使用的卡纳达语讲述自己的生活经历。在众多卡纳达语的变体当中,他们的语言被视为乡土气息浓厚,与该邦仍在大众文化中广泛使用的“威望方言”形成了鲜明对照。

拉奥也说,班达亚萨希蒂亚出现时,20世纪50年代兴起的现代主义卡纳达语运动——纳维亚派的作家仍广受欢迎,但他们为文学而文学,无力直接呈现或深入理解社会不平等现象。班达亚作家的文风则更加随意和直接。他们自如地运用日常语言里的词汇,即便这样做在纳维亚派的传统里备受讥讽。穆什塔克的语言犹如拼布艺术,直率、随性地交织使用卡纳达语、乌尔都语和达卡尼语,而达卡尼语本身就是波斯语、德拉维语、马拉地语、卡纳达语和泰卢固语的混合体。所以从某种意义上说,不能将《心灯》简单地称为卡纳达语译作。事实上,这本书展现了卡纳达语的真实形态:它是多种语言的交汇之地。

从一开始,穆什塔克就有意识地远离她所谓的浪漫小说中大姑娘与小伙子邂逅的陈词滥调,转而寻找批判父权制及其虚伪传统和实践的叙事。班达亚萨希蒂亚的高潮转瞬即逝,穆什塔克却在随后的几十年里坚持不懈地从事创作。除了六部短篇集,她还出版了一部长篇小说、一部随笔集和一部诗集。

“译者当然不必与作家背景相同,”身为高种姓印度教徒的巴斯蒂在《心灯》的译者后记里写道,“但对我来说,承认我们之间的差异、各自的立场与特权,并以此为基础,在翻译时更负责任和更敏锐,仍具有重要的意义。”

3

国际布克奖是世界上少有的真正尊重翻译家、真正爱护翻译家的大文学奖。它不仅称译者为联合获奖者,让译者和作者同时登台领奖,安排他们在摄影师的镜头里并列,还让他们平分奖金,就连所获的奖樽,都是一人一个,尺寸上不差分毫。

穆什塔克和巴斯蒂此番分享了五万英镑(约合人民币48.8万元)的奖金。

《心灯》是从今年的154部候选作品中胜出的。

值得一提的是,今年是国际布克奖历史上首次出现所有六部入围作品均由独立出版社出版的情况。

这是该奖由作家奖改制为作品奖后第十次颁奖,也是由布克国际奖更名国际布克奖后第六次颁奖。

此前,韩国人韩江的《素食主义者》、以色列人大卫·格罗斯曼的《一匹马走进酒吧》、波兰人奥尔加·托卡尔丘克的《逃亡者》、阿曼人朱卡·哈尔西的《天体》、荷兰人玛丽克·卢卡斯·赖内费尔特的《夜晚是不安的》、法国人达维德·迪奥普的《灵魂兄弟》、印度人吉檀迦利·什里的《沙定》、保加利亚人格奥尔基·戈斯波迪诺夫的《时间庇护所》和德国人燕妮·埃彭贝克的《天时》先后获奖。

作为作家终身成就奖的布克国际奖只存活了十年,留下六位大名鼎鼎的获奖者。他们是阿尔巴尼亚的伊斯梅尔·卡达雷(2005年获奖)、尼日利亚的钦瓦·阿切贝(2007)、加拿大的艾丽斯·芒罗(2009)、美国的菲利普·罗思(2011)和莉迪亚·戴维斯(2013),以及匈牙利的克劳斯瑙霍尔考伊·拉斯洛(2015)。

此后,两年一届的布克国际奖与每年颁奖、价值一万英镑的独立报外国小说奖合并,变身书奖。

更多

更多

东来、林晓筱:迁徙是我们这一代共同的宿命

东来和林晓筱、汤明明围绕“怎样的生活值得一过”,聊了聊青年人如何处理“迁徙”带来的撕裂与不确定性,如何在流量时代,安放自己的欲望等。

更多

更多

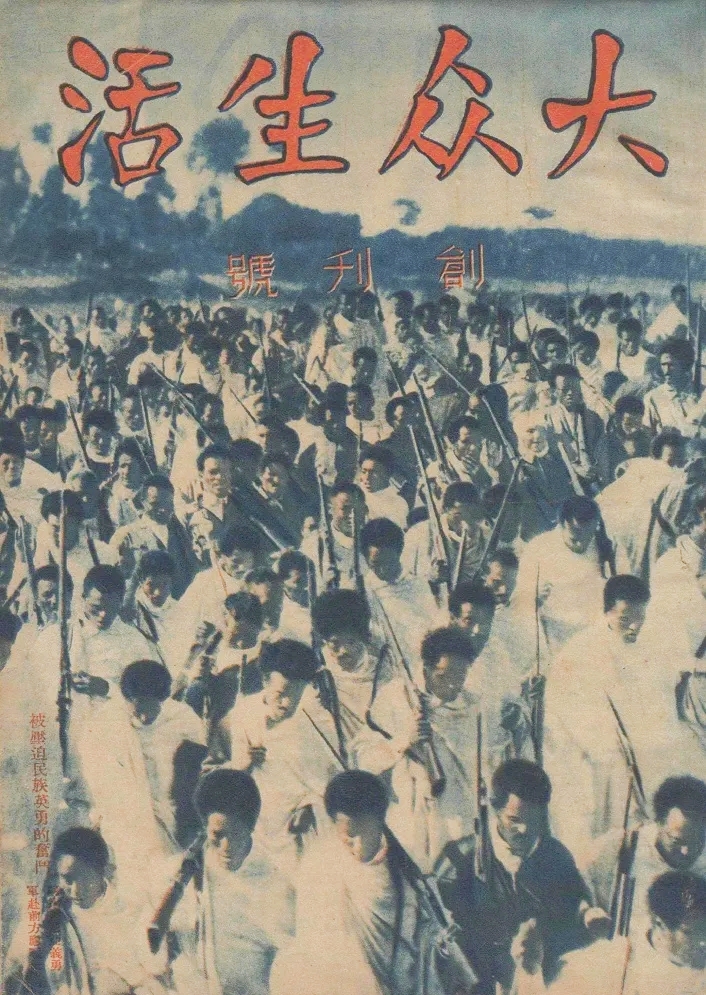

抗战时期的宋庆龄与邹韬奋

几十年来宋庆龄始终把继续发扬韬奋精神,作为自己义不容辞的责任。