以诗歌点亮青春日常| 校园版青春三行诗集《我在东南大学的日子》首发

当百廿学府遇上灵动诗行,至善精神正在悄然生长。

6月7日上午,首部校园版青春三行诗集《我在东南大学的日子》首发式在东南大学九龙湖校区举行。恰逢东南大学建校123周年,这本由东大师生共创的诗集发行,续写了关于青春、知识与爱的东大叙事。首发式由东南大学党委学工部流动助教龙璇主持。

东南大学党委副书记邢纪红在致辞中表示,这本诗集的出版不仅是一次校园文学创作的成果展示,也是一份献给所有东大人的青春纪念。南京出版传媒集团董事长项晓宁在致辞中提到,每一代人的青春都是诗,大家都拥有与众不同的表达方式,希望这本诗集可以记录下每个人独家的青春岁月。

邢纪红、项晓宁、《青春》杂志社主编李樯以及诗人黄梵共同发布诗集《我在东南大学的日子》。

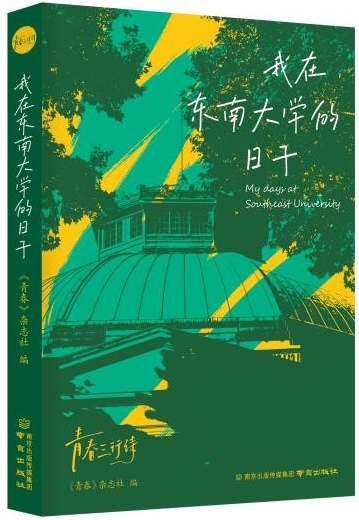

诗集《我在东南大学的日子》

在南京出版传媒集团的指导下,南京出版社、《青春》杂志社和共青团东南大学委员会、东南大学图书馆、东南大学人文学院等单位共同策划了以“我在东南大学的日子”为主题的“校园三行诗”征文活动,并征集大学生拍摄的校园风景照及手绘作品,共收到东南大学在校师生及校友的600余首诗歌,最终102首诗歌获奖,与10幅风景照及手绘作品一同收入同名三行诗集。诗集限量3000册,每一本都有唯一的收藏编号。

对谈现场

首发仪式后,黄梵还与出版个人诗集《君不见》《晚来急》的“00后”青年诗人惊竹娇围绕“精神交流瓶:三行诗的魔法”展开对谈。对谈环节由《青春》杂志社副主编陆萱主持。黄梵指出,文学需要“绕着弯子”说话,调动读者的感官;三行诗高度凝练,在创作时诗人要主动有“梗”意识,如通过增加感受的难度,达到陌生化表达的效果来体现诗意。惊竹娇强调了阅读古典诗歌对其创作的重要意义,尤其在平衡古典语境与当代语境的关系方面;在新媒体时代,三行诗这样的短诗拥有瞬间打动读者的独特魅力。

诗集发布式当天正值东南大学第二届校友返校节。活动现场,东南大学师生演绎了全新版的《我爱你,东南》。青年学子现场朗诵《我在东南大学的日子》诗作。东南大学团委书记张琰、人文学院党委书记高珺、图书馆馆长助理王学琴、《青春》杂志社副主编陆萱分别为获得一、二、三等奖、优秀奖和创作风景照及手绘作品的作者代表颁奖。

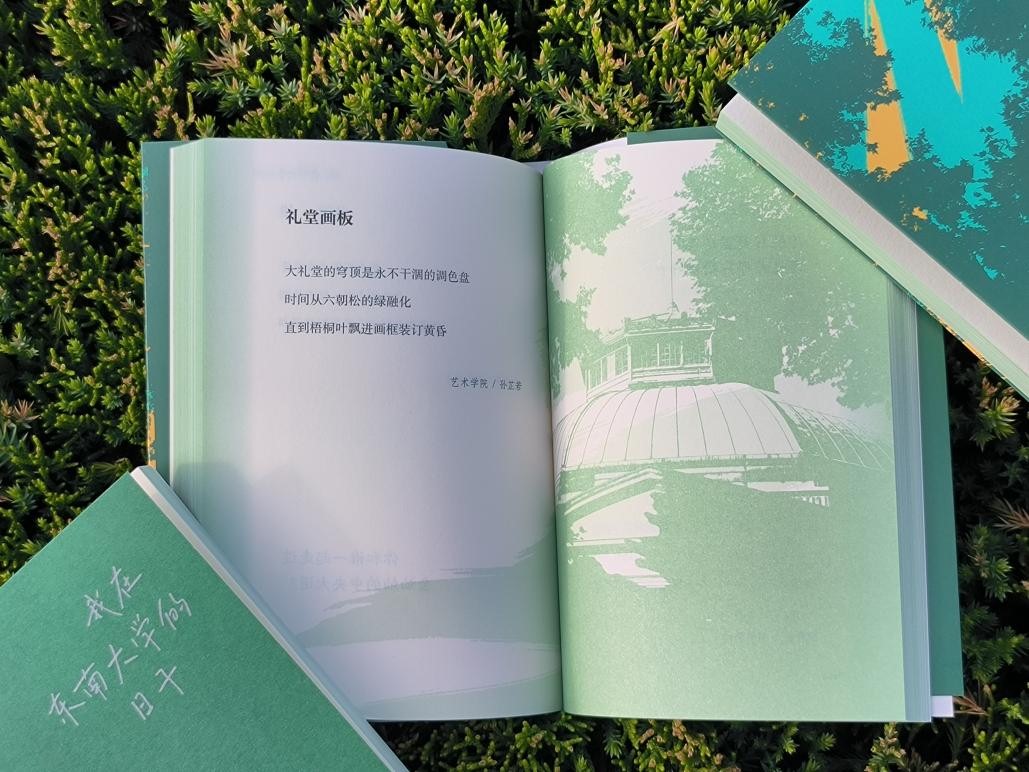

从征集原创诗歌到挑选手绘作品,从内页设计到文字编校,成书过程的每一个环节都有东南大学学生组成的图书编辑项目组的深度参与。项目组在书籍编排过程中以青春视角编创诗集呈现形式,特别设计了65个互动问题与10个集章页,让这部校园三行诗集《我在东南大学的日子》真正成为独属于东大青年的青春记忆。分享环节,编辑团队负责人王佳怡坦言,每个人都对青春有着独特的感知,或成长,或迷茫,或伤痛……愿每一个翻开诗集的读者,都能够驻足片刻,忆起独属于自己的青春。编辑曾舣灵表示,三行很短,短得只能拼凑出青春的一个侧面,三行又很长,长得可以穿透在东南大学的岁月。

与此同时,《我在东南大学的日子》诗集主题展陈在东南大学四牌楼校区梅庵、九龙湖校区李文正图书馆、秉文书院、东南大学邮局等地举行。

图片由主办方提供

更多

更多

苏童:我认为生存比死亡值得书写

“读者感受到的是文字融合在一起以后的气息,它超越了一切感官,它本身是有力量的。而技术结构本身没有力量的,它可以很完美、很科学,但是它不产生任何力量。”

更多

更多

随笔杂谈 | 从山肌到鹅卵石

我,本是大山的一块肌肉。在岁月的长河里,曾长久地傲立在那高高的山巅之上,与蓝天白云为伴,与清风明月为友。

散文 | 藜杖青衫叩古秋

本文围绕“青衫客秦淮云梦”在“杖藜行歌”过程中的双重体验展开——对“旷达”生命境界的深刻领悟(前半部哲思升华)与深秋时节刻骨铭心的“孤寂”感(后半部情感宣泄)。通过多种形

随笔杂谈 | 闲说小满

立夏刚脱胎于春,或许尚留有春的余韵,小满不同,那眉眼、那浑身的气派,谁能说不是夏的嫡传!

诗歌 | 渡(组章)

把自己留在最后,又随哪阵风流浪,风会把自己带走吗?自己永远不是自己。

散文 | 瓦屋山“寻幽”

寻觅一处清凉之地,安放自己躁动的身心,于是,义无反顾投奔四川洪雅的瓦屋山,投奔瓦屋山大峡谷。