未到达或已错过的场景——《山水》写作谈

我母亲给我讲述那些耳闻目睹的故事时,曾经提过一件有意思的。说是西哈努克亲王在七十年代访华,到苏州时,车队上了主干道,有一白衣女子抱一个小娃在大街中央走着,竟不避让,封街的人也不驱赶,就看她这么走了一段路,消失了。我母亲在街边远远望见,多年后回忆起来,说那女子气质真好,傲气而优雅,小娃干净漂亮,像梦一样。

我经常会看安东尼奥尼的纪录片《中国》,觉得他把那个年代的中国拍得很好,色调和运镜都是大师级的,但其中仍存在一点说不清道不明的偏移。可能是因为它过度的纯净,那里面的人物身上没有任何故事,也没有态度,也没有情绪。他们被导演凝固在了胶片中。

与之相反的是在大量的故事中,情节和修辞呈现出了一种绝对的关联性。与历史相依存,寻求抽象与具象的意义,或是深深地纠缠于现世的生活逻辑中,或是浑身缀满了既定而繁琐的象征物。在写《山水》这部小说时,这些技术上的障碍也同样出现,不太能避开。我希望它们得到了妥善的解决。

小说写作总是面临两难,一种是凝固,一种是勾连。作者最终的选择,似乎并不全是写作方案决定,也和他天然的风格有着莫大的关系。构思《山水》之初(那是十年前了),我总是想着我母亲讲的这个场景,既没有凝固为一个意义透明的画面,也没有与其他情节发生关联,像传奇又可以立即消散掉,是傲气的,也是谦逊的,是醒目的,也是宽忍的。我总觉得,这除了是一种小说美学,也可以借鉴为人生态度,尽管它有点镜像感。

我还是得感谢已经过世的父亲母亲,这部小说中的很多故事素材都是他们讲给我听的,很久以来它们仅仅存在于家庭内部的口述状态,有些带点传奇色彩,有些可以肯定是真实发生过,现在成为小说。有那么一阵,我对语言都抱有怀疑,觉得那不过是修辞品,但仅仅依靠故事本身是否能站得住脚,也是个疑问。

写长篇小说,有时会追踪着一道遥远的影子,一直讲述,想要到达那里。这个抱着小娃的白衣女子就是。可是写完整本书,我也没能将它完成,好像差了一步,好像又多走了一步以至于错过。只能借此机会写一笔——它曾经被讲述过,但这一次竟然没有实现在文本中。或有诸多遗憾,还是我能力太有限了。

更多

更多

肖复兴:读书,是一辈子的事情

“第一本书的作用竟然这样大,像是一艘船,载我不知不觉并且无可抗拒地驶向自己意想不到的地方。”

更多

更多

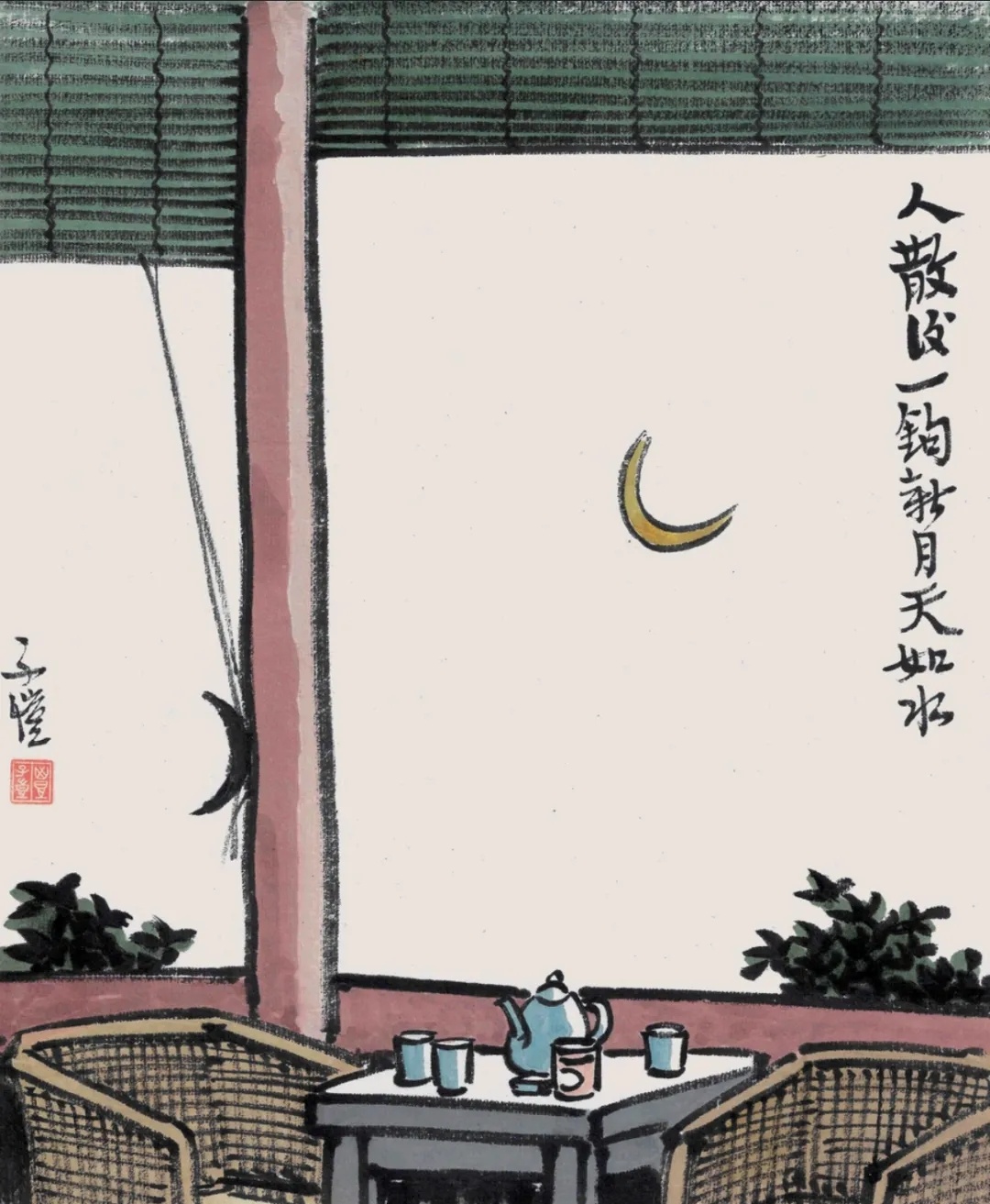

王军:人散后,一钩新月天如水

“人的一生,遇上过多少个一钩新月天如水的夜?”

更多

更多

散文 | 母亲的老布鞋

以“母亲的老布鞋”为线索,串联起母亲大半生的辛劳与温情,制作老布鞋的细节与爱意,以及象征意义。

散文 | 松魄千霜

本文以青衫客从初见的惊叹,到触摸时的感佩,到听涛时的共鸣与自省,再到对画松、听心、持守等问题的思考与回答,最后以充满敬意的告别作结,形成一个完整的欣赏与感悟历程。赋予松树

散文 | 爷爷

对爷爷的怀念

散文 | 公竟渡河

大禹劈山,北魏凿石,登天梯跃龙门,不是同一批人,却是同样的人。那种“虽千万人吾往矣”的倔强,那种九死无悔绝不丢盔弃甲的刚韧,那种不计成败敢在绝路中走出生路的孤勇,用河津话

诗歌 | 年轮之上(组诗)

中年之后,终于慢下来了 管理的园囿,越来越少 时间的绳索,一点点勒进躯体 生活的卷帙,著述颇丰 他们喟叹一声,年轮的指针 晃了晃,像不息的小小寰球