草原之魂在城市裂缝中重生——杨志军《卓玛日记》编辑手记

牧民的女儿卓玛本以为自己会考上大学,走出草原,走向更广阔的世界,但哥哥的逝去改变了她命运的轨迹。当她终于从阿多冈日草原来到省会西宁,却不是走进梦寐以求的大学,而是进入藏餐馆“岗什卡雪峰”,成为一名打杂工……

杨志军的中篇小说《卓玛日记》以日记体呈现,与卓玛在餐巾纸上记日记的情节形成文本形式与故事内容上的呼应。日记,既是小说的内容,也是形式,卓玛因此成为小说真正的“作者”,从而让“虚构”变得“真实”起来。

小说关注少数民族女性生存状态与精神境况,书写以卓玛为代表的新一代牧区青年在传统与现代之间的文化选择,双线并行的结构在“我”的笔下自然铺陈,一边记述在现代都市中的生存纪实,一边展现草原牧场的生活记忆。当卓玛在“岗什卡雪峰”餐馆擦拭玻璃时,窗外雪豹街的霓虹与记忆中阿多冈日草原的星斗形成互文与映照;当她用酥油茶调和咖啡时,传统与现代的化学反应在杯中升腾。卓玛的形象也蕴含着深刻的寓言性,她是草原与城市对话的一个通道,既是生活在城市中的草原精灵,又是重构文化认同的使者;她从“打杂工”到“经理”的身份嬗变,映射了新生代牧民的精神突围。

这篇小说的语言拥有民间性、原生性的苍茫质感,蕴含着迷人的民间智慧;既有修辞之异美,又达到某种符号学的新建;既诗意盎然,又深藏哲理。餐巾纸的柔软“不是一种屈服而是一种反抗”这类通感修辞,将物质属性升华为精神隐喻;而“酥油是情感的润滑剂”等充满草原智慧的表述,与咖啡的“阳春白雪”等城市话语形成奇妙对话。极富张力的语言,建构起独特的审美范式。

《卓玛日记》通过牧羊少女卓玛的城市奋斗史和精神成长史,揭示现代性背景下民族文化的生存空间。当卓玛将城市经验转化为“酥油盖碗茶”“酥油咖啡”的创新时,也让我们看到文化融合的可能性和现实性。

更多

更多

肖复兴:读书,是一辈子的事情

“第一本书的作用竟然这样大,像是一艘船,载我不知不觉并且无可抗拒地驶向自己意想不到的地方。”

更多

更多

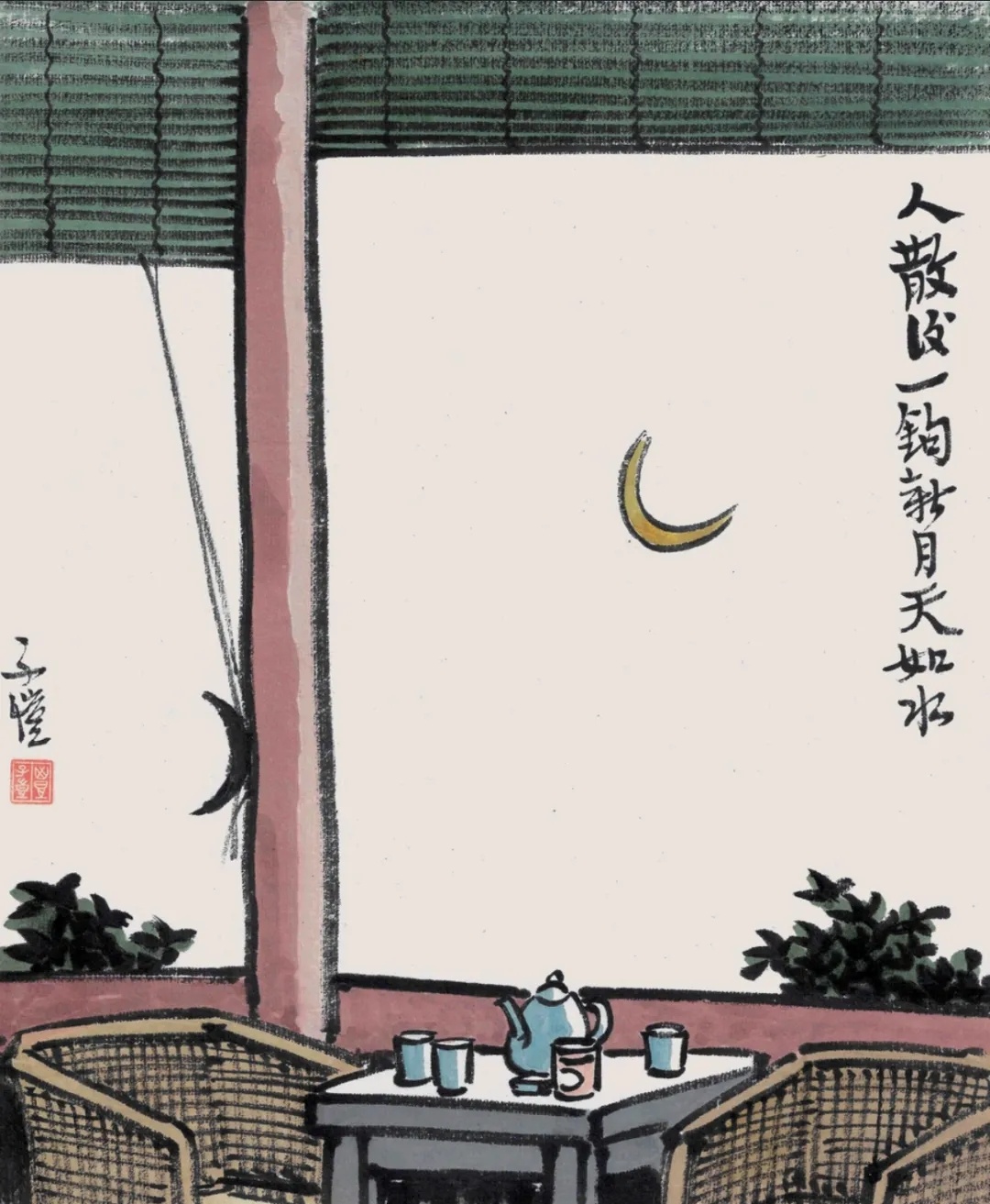

王军:人散后,一钩新月天如水

“人的一生,遇上过多少个一钩新月天如水的夜?”

更多

更多

散文 | 母亲的老布鞋

以“母亲的老布鞋”为线索,串联起母亲大半生的辛劳与温情,制作老布鞋的细节与爱意,以及象征意义。

散文 | 松魄千霜

本文以青衫客从初见的惊叹,到触摸时的感佩,到听涛时的共鸣与自省,再到对画松、听心、持守等问题的思考与回答,最后以充满敬意的告别作结,形成一个完整的欣赏与感悟历程。赋予松树

散文 | 爷爷

对爷爷的怀念

散文 | 公竟渡河

大禹劈山,北魏凿石,登天梯跃龙门,不是同一批人,却是同样的人。那种“虽千万人吾往矣”的倔强,那种九死无悔绝不丢盔弃甲的刚韧,那种不计成败敢在绝路中走出生路的孤勇,用河津话

诗歌 | 年轮之上(组诗)

中年之后,终于慢下来了 管理的园囿,越来越少 时间的绳索,一点点勒进躯体 生活的卷帙,著述颇丰 他们喟叹一声,年轮的指针 晃了晃,像不息的小小寰球