“啊”一下之后——小说《春·发》创作谈

《春·发》采用了嵌套式的叙事结构——“我”为了找到编辑所说的“‘啊’一下的东西”,只身前往吐虎玛克镇采风,偶然发现了大约三十年前编剧王维留下的剧本手稿,剧本讲述了兽医巴吾里江与帕丽扎提的爱情故事。两层时空,通过镇小学的老屋进行联结。

《春·发》的最初版本完成于去年11月,只有“剧本”部分。我发给朋友看,对方一番友情赞美后,说:“但是,读完总觉得差点那种让人‘啊’一下的东西,你懂吗?”

那种“东西”到底是什么呢?是故事的戏剧性反转?是深刻的思想洞见?还是充分的情感震撼?我坐回书桌前,尝试以真实的“我”重新进入吐虎玛克镇,去发现、去感受,企图捕捉那个能瞬间击中读者、让读者发出惊叹的“东西”。

现实的触感来源于小镇的日常生活。后勤主任的退休焦虑、孩子们的童言无忌、回民饭馆老板的异样神情,老屋的腐朽阴森,这些细节使得最初带有明确功利性的“体验生活”转向了不确定的生活现场,并由此构建出该小说的嵌套式结构。

在《春·发》的同系列短篇小说《快递》中,出现过一个没有名字的人物,只以“兽医丈夫”的称呼存在。有朋友读完后,问我能不能写一写“兽医丈夫”的故事。我想,那个故事应该关乎他的职业,关乎爱情,也关乎友情。于是,唐代诗人王维寄赠友人李龟年的《相思》在我的脑海中浮现:“红豆生南国,春来发几枝?愿君多采撷,此物最相思。”

在小说人物王维的剧本里,巴吾里江和帕丽扎提的爱情故事在新婚之夜戛然而止。“他们在一起,能幸福吗?”带着这个悬而未决的问题,“我”开始在吐虎玛克镇进行“二次寻找”,但“我”的行为似乎触碰了某种禁忌,小镇居民或沉默、或回避,直到我在金顺商店遇到了帕丽扎提(一个与剧本中女性角色同名的人)。对于“我”的请求,帕丽扎提用一个写在雪地上的词语——炭疽,给出了巴吾里江的生命答案。至此,那种“‘啊’一下的东西”,以一种无声、悲凉的方式抵达。

作为写作者,我们总是想通过奇思妙想和精彩叙事来引读者瞩目,“王维”是这样,“我”也是。可是,作为写作者,作为现实生活的观察者,如果功利性的小说叙事最终以对受苦难者生活的悲剧强化呈现出来,那我们所追求的“东西”是否还真的重要,真的值得我们继续追求?当我们面对故事,在“啊”一下之后,我们是否需要警惕我们拥有的叙事权力,我们的写作行为会是一种对现实伦理的破坏吗?

“啊”一下之后,我们脑子里的想法开始自己的生长。

更多

更多

肖复兴:读书,是一辈子的事情

“第一本书的作用竟然这样大,像是一艘船,载我不知不觉并且无可抗拒地驶向自己意想不到的地方。”

更多

更多

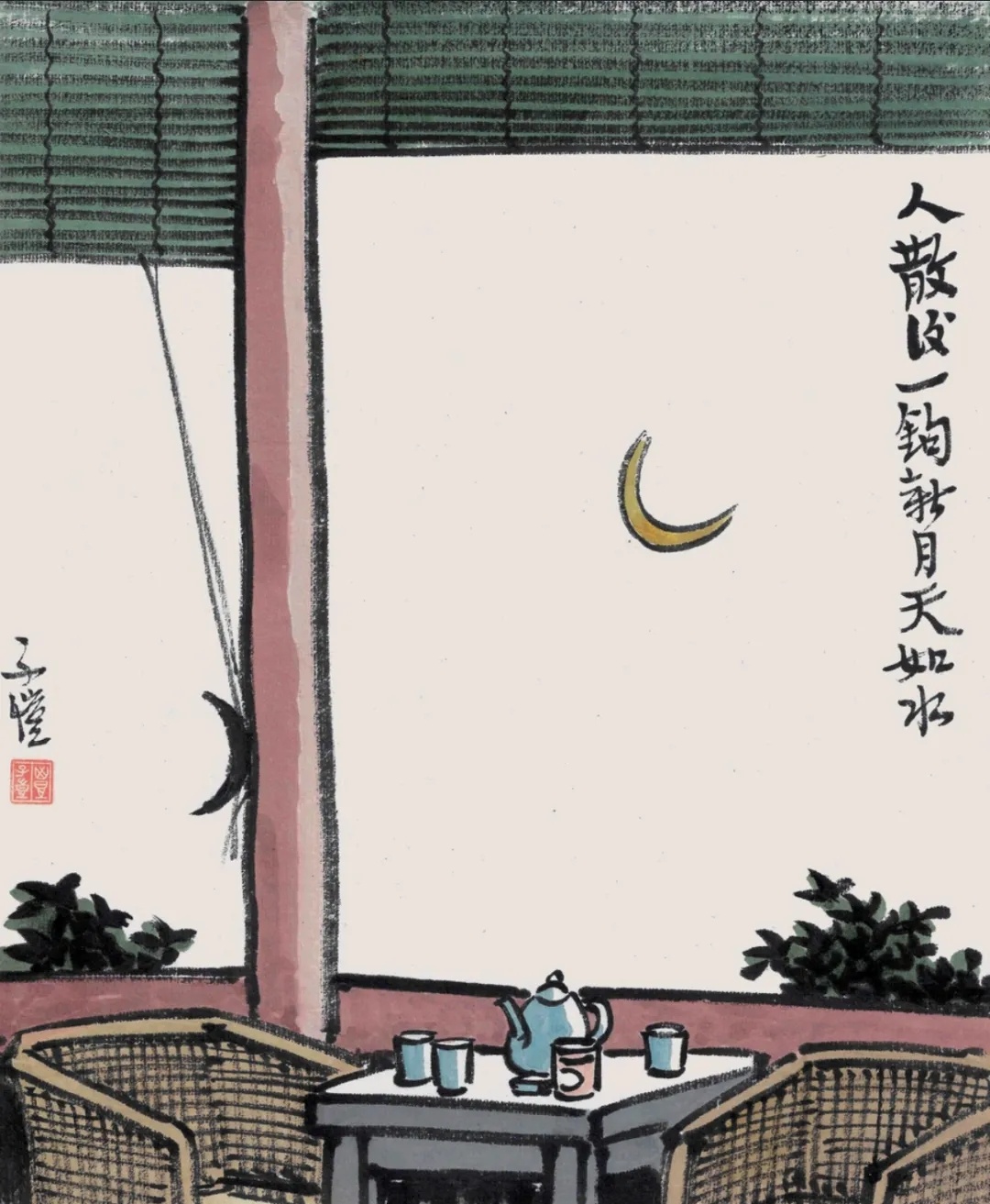

王军:人散后,一钩新月天如水

“人的一生,遇上过多少个一钩新月天如水的夜?”

更多

更多

散文 | 母亲的老布鞋

以“母亲的老布鞋”为线索,串联起母亲大半生的辛劳与温情,制作老布鞋的细节与爱意,以及象征意义。

散文 | 松魄千霜

本文以青衫客从初见的惊叹,到触摸时的感佩,到听涛时的共鸣与自省,再到对画松、听心、持守等问题的思考与回答,最后以充满敬意的告别作结,形成一个完整的欣赏与感悟历程。赋予松树

散文 | 爷爷

对爷爷的怀念

散文 | 公竟渡河

大禹劈山,北魏凿石,登天梯跃龙门,不是同一批人,却是同样的人。那种“虽千万人吾往矣”的倔强,那种九死无悔绝不丢盔弃甲的刚韧,那种不计成败敢在绝路中走出生路的孤勇,用河津话

诗歌 | 年轮之上(组诗)

中年之后,终于慢下来了 管理的园囿,越来越少 时间的绳索,一点点勒进躯体 生活的卷帙,著述颇丰 他们喟叹一声,年轮的指针 晃了晃,像不息的小小寰球