古偶剧创新不能“虎头蛇尾”

古偶剧是网络剧经多年发展的成熟类型,也是中国剧集出海的主力类型之一。这两年,古偶剧在叙事框架、人物设定、视觉风格等方面的模式化,让观众多少有些审美疲劳,创新成为破局的关键。

热播古偶剧《书卷一梦》,因为故事设定新颖,创平台2025年首播热度纪录。作品讲述的是女主角宋小鱼意外穿越到剧本中,因熟知古偶剧的“狗血”桥段,拒绝按剧本走向发展,以现代人的视角对剧本世界的荒诞逻辑展开“戏仿”。作品开篇还把顶流明星耍大牌、粉丝控评等行业怪象摆上台面,成为观众的“互联网嘴替”。但随着剧情推进,《书卷一梦》后继乏力。宋小鱼前期聪明机敏,后期行为频频“智商掉线”,剧情上也用起了“女主遇险,男主必救”的套路“三板斧”,观众的新鲜感很快减弱。

“虎头蛇尾”是近年来一些古偶剧“创新”的共同困境。同样采用“穿书”模式的《永夜星河》,把现代心理学原理嫁接于古代语境的《掌心》,它们的设定也有新意,开局颇精彩,但都没能将这份巧思进行到底。究其原因,古偶剧创新在解构传统套路的同时,容易陷入“为反套路而反套路”的误区,忽视故事内核的构建与逻辑的严密性,剧情演进和人物形象的前后割裂难免劝退观众。

造成“虎头蛇尾”的,还有古偶剧在学习借鉴其他艺术类型过程中对自身优势的忽略。时下短剧如火如荼,许多古偶剧学习短剧的“爽感”“网感”“喜感”。比如《书卷一梦》以键盘声效表达编剧对剧情的操控,让内心“吐槽”像实时弹幕一样飘过,“网感”十足,但为此付出的代价就是碎片化叙事,失去了长剧独特的沉浸感。古偶剧的核心魅力在于情感线的铺陈和沉浸感的营造,让观众逐渐融入角色世界,感受到人物的情感纠葛和成长变化。在学习短剧之“短”的过程中,切不可失去自身之“长”。

从创作生产方式来看,流水线生产也制约了古偶剧创新的完成度。出品方在项目立项阶段,会要求编剧精心打磨前几集剧本,给出一个令人眼前一亮的开篇,以确保项目能够顺利通过审核。一旦通过,为了提高生产效率,往往又会让多个编剧分工协作,按照既定的套路进行剧本组装,以至于一部古偶剧竟然有十几个编剧。不同编剧的创作思路和风格难以统一,剧情的连贯性和逻辑性受到严重影响,剧本质量参差不齐。

古偶剧创新已见起色,还需“善始善终”。要能放长眼光,尊重创作规律,让创新出新与完完整整讲好故事、踏踏实实塑造人物有机融合,只有建立在好的故事质量、人物塑造和情感表达基础上的创新,才能让这一充满活力的剧集类型越走越好。

更多

更多

肖复兴:读书,是一辈子的事情

“第一本书的作用竟然这样大,像是一艘船,载我不知不觉并且无可抗拒地驶向自己意想不到的地方。”

更多

更多

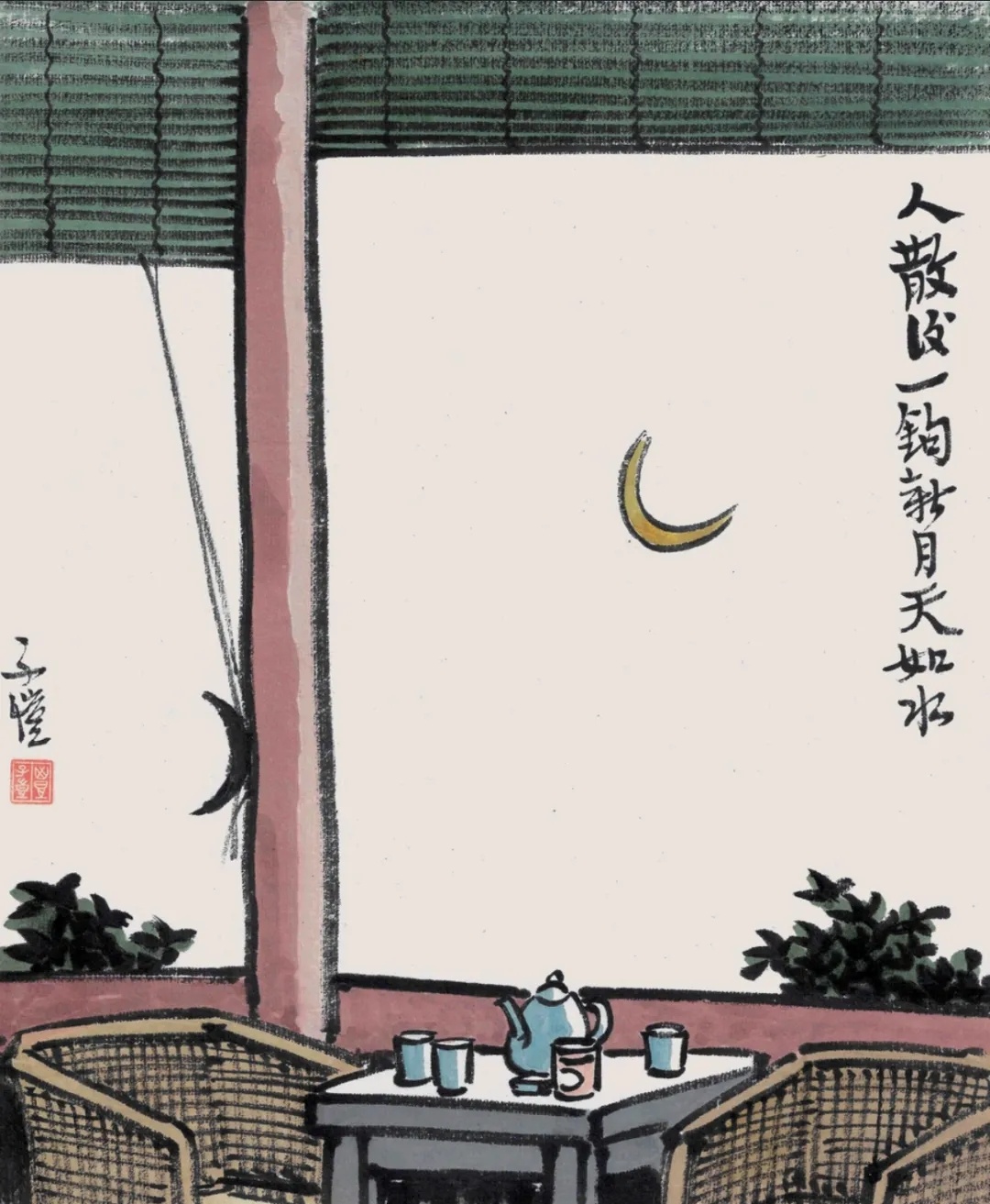

王军:人散后,一钩新月天如水

“人的一生,遇上过多少个一钩新月天如水的夜?”

更多

更多

散文 | 母亲的老布鞋

以“母亲的老布鞋”为线索,串联起母亲大半生的辛劳与温情,制作老布鞋的细节与爱意,以及象征意义。

散文 | 松魄千霜

本文以青衫客从初见的惊叹,到触摸时的感佩,到听涛时的共鸣与自省,再到对画松、听心、持守等问题的思考与回答,最后以充满敬意的告别作结,形成一个完整的欣赏与感悟历程。赋予松树

散文 | 爷爷

对爷爷的怀念

散文 | 公竟渡河

大禹劈山,北魏凿石,登天梯跃龙门,不是同一批人,却是同样的人。那种“虽千万人吾往矣”的倔强,那种九死无悔绝不丢盔弃甲的刚韧,那种不计成败敢在绝路中走出生路的孤勇,用河津话

诗歌 | 年轮之上(组诗)

中年之后,终于慢下来了 管理的园囿,越来越少 时间的绳索,一点点勒进躯体 生活的卷帙,著述颇丰 他们喟叹一声,年轮的指针 晃了晃,像不息的小小寰球