《马戏团的最后一次演出》:“新”与“旧”的交汇

李娟的散文《马戏团的最后一次演出》将视野投向《我的阿勒泰》中诸多故事的发生地喀吾图小镇,写一支马戏团到来前后的故事。恰逢“几乎夜夜都有舞会”,喧嚣的、庆典般的秋日,马戏团的到来惊动这个遥远镇上的所有居民和迁徙途中的牧人,人们穿上节日盛装排队买票观看演出。与以往聚焦阿勒泰牧场生活的作品有所区别,这篇作品探入日常劳作生活缝隙,关注日常之外的节庆与盛典,既写劳作之外的欢乐与豪情,也经由“马戏团”到来这一事件,写“两个世界”的一次短暂相逢。

对“外面的世界”而言,马戏表演不再是迷人的技艺与造梦的奇观,就像母亲口中对于那些“草台班子”的讲述,马戏表演都是骗人的、卖假药的把戏,大人们的讲述似乎将马戏团塑造为一种难以理解的事物,可仍然抵挡不了“我”对这一神秘而未知事物的向往。

于是,从未看过马戏表演的“我”得以和遥远的喀吾图小镇上的人们共享了同一种观看的体验,大家一起期待、惊叹,庄重而克制地鼓掌,目瞪口呆看着种种杂技表演。作品着重书写了山羊走钢丝、空中飞人两个表演。前者是对世代生活在牧场上的牧民们生活经验的巨大冲击,放牧羊群的人们从未想过有一天羊也能上台表演。而后者更多是一种内心的震撼,是被一个年轻表演者的勇气、技艺与豪情所感染而迸发出的激情,冲破观众席中的“庄重”,引领文本内外的情绪抵达高潮。作者用“精彩绝伦”来形容这场演出,但它对喀吾图的生活而言不只是一场表演,新世界中的“旧事物”在彻底消失之前在这个角落短暂停留、飞驰而过,经历着不同生活与文化的人也在此交汇碰撞,比如在马戏团到来与离开时都会自发去帮忙拆装帐篷的牧民,因为语言不通产生误会的当地小伙子与马戏团的姑娘们,以及刚刚成年准备迎接漫长一生与种种未知的“我”。

对“我”而言,在看到马戏表演之前,“马戏团”象征的是童年向往,“对成人世界的向往,对所有喧嚣的,黑暗的,无限魅惑人心的未知事物的向往”。而此刻,马戏团的离去昭示着某种结束,昨日的事物渐渐失落,新的世界铺天盖地到来,这偏僻的小镇里的变化只是来得慢了一步。牧人们仍持守着世代的传统,“看到邻居拆房子,不上前搭把手,传出去教人怎么说呢?”但他们也只能接受即将到来的明日,和所有人一样,平等地享有同一个世界。马戏团的到来与离去像是这种变化的象征与界限,像是昨日世界的终曲回荡在这个遥远角落的余韵与震荡,是落幕之前的华丽见证。

作者作为身在其间、身经变化的人,依旧将目光投注在这些“行将消失的事物”上,如同她以往在《羊道》《冬牧场》等作品中对哈萨克族牧民转场生活细节的种种见证式书写,但更重要的是,这些书写还关注到变化即将来临的时刻,所有人心里的那一点微茫与无措,以及仍然渴望变化尽量慢一点的真诚期待。

(作者:王梦迪,系《花城》杂志编辑)

更多

更多

肖复兴:读书,是一辈子的事情

“第一本书的作用竟然这样大,像是一艘船,载我不知不觉并且无可抗拒地驶向自己意想不到的地方。”

更多

更多

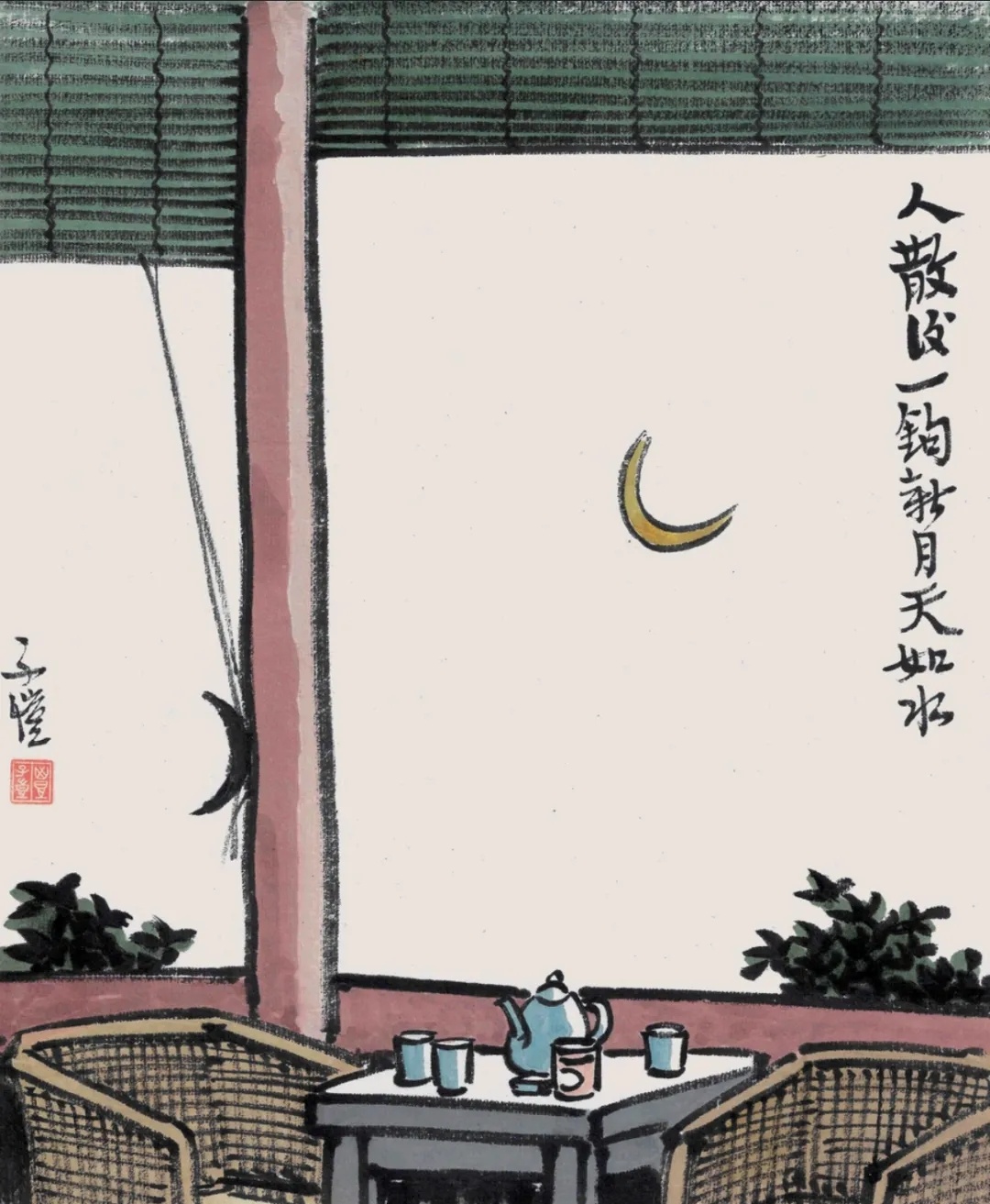

王军:人散后,一钩新月天如水

“人的一生,遇上过多少个一钩新月天如水的夜?”

更多

更多

散文 | 母亲的老布鞋

以“母亲的老布鞋”为线索,串联起母亲大半生的辛劳与温情,制作老布鞋的细节与爱意,以及象征意义。

散文 | 松魄千霜

本文以青衫客从初见的惊叹,到触摸时的感佩,到听涛时的共鸣与自省,再到对画松、听心、持守等问题的思考与回答,最后以充满敬意的告别作结,形成一个完整的欣赏与感悟历程。赋予松树

散文 | 爷爷

对爷爷的怀念

散文 | 公竟渡河

大禹劈山,北魏凿石,登天梯跃龙门,不是同一批人,却是同样的人。那种“虽千万人吾往矣”的倔强,那种九死无悔绝不丢盔弃甲的刚韧,那种不计成败敢在绝路中走出生路的孤勇,用河津话

诗歌 | 年轮之上(组诗)

中年之后,终于慢下来了 管理的园囿,越来越少 时间的绳索,一点点勒进躯体 生活的卷帙,著述颇丰 他们喟叹一声,年轮的指针 晃了晃,像不息的小小寰球