张德强:视听时代未来小说可能的形式探索

虽然每年我国仍会有大量小说发表于期刊或成书出版,各种官方或民间文学评奖也依旧如火如荼,但以文字为载体、以刊物和书籍为传播介质的小说创作无疑处在衰落中。具体体现为——“现象级”虚构作品不再获公认,新的创作往往在商业推广及学术“研讨”后就寂然无声,最为突出的表现恐怕是小说形式探索的停滞。时至今日,如果不得不在社交中与人讨论我国小说的话,人们提到的一般总是几部上世纪作品:《白鹿原》《平凡的世界》《活着》等。新世纪的作品,纵然被批评界热议,在真正的公共舆论场域中则无人问津。小众群体对现代以来小说的大量阅读与消费,成为一种“饥饿艺术家”式的景观,人们尊敬但并不在意。视听时代流媒体对传统媒介的覆盖与替代,无疑在其中扮演着显然而微妙的角色,或者说催生着一种左右大局的历史趋势。此处的视听一词所指向的,既包含传播媒介,也包含传播意图,当然也体现其商业倾向。

如马克思在谈及审美对象的确立时所言,“人的五官感觉的形成是以往全部世界历史的产物”(《1844年经济学哲学手稿》),验之于我国小说的历史,此言不虚。不去考虑起源古早的笔记,话本及章回小说的兴盛至少是诉诸视听感觉的。在一千多年前的唐宋,城市规划逐渐摆脱“市坊”的阻隔与“夜禁”的限制,为城墙所圈定的大小都市因商业繁荣而涌现最早的市民阶层,为满足这一阶层而非仅仅少数权贵的需求,勾栏瓦肆成为杂剧与“说话”艺人各逞胜场的商业视听空间。取材自史传、神话、传奇乃至生活中的故事,经说书人之口表演并散布,激发着人们对他者世界饕餮难餍的想象与好奇。书商的商业意识让其将“说话”内容刊刻成书,从说书人口耳相传的听觉存在广泛弥散为文字刊本,因其潜在的教化性而与意识形态的关联,又因其对欲望的张扬而时遭禁毁。古典小说由此一步步走向全盛,成为民族记忆与共同体意识的有力支撑。无论如何,是视听感觉最早形塑了中国古典小说的形态:避免乏味的心理描写,创造更多的悬念与声音形象,故事为符合听众/读者简化的要求而采取线性叙事,内容更加注重传奇性以持续捕获注意,等等。

近代以来的小说伴随近代出版业兴起,虽在电影传入我国后屡有佳制为影像所吸收改编,终归因后者尚未在媒介场域形成独大而与视听关系缘分有限,在现代与当代中国,小说尚可与电影平分秋色乃至更胜一筹。延至新时期到上世纪90年代中叶的中国,小说甚至一度成为国民性关注热点,小说家中的优秀者也尽享明星待遇。小说创作的危机来自新世纪以来伴随互联网而来的视听流媒体的发达与普及,网络小说分去所谓“严肃”文学一大块关注度蛋糕;更大的危机则是近十余年流媒体基础上视听霸权的逐渐蚕食,小说的读者地盘只剩区区一隅。虽然直到目前,文学评奖依旧年年热闹,但获奖作品也是销量惨淡。不去考虑拥有创作流量的网络作家,一名普通严肃作者若单写小说谋生,往往很难维持日常生计,小说家在固守艺术追求的同时可说是生存危机接踵而至,难怪会不时传出作家考编的新闻。在公众看来,这或许是本该清高的写作者脱下长衫的妥协,但实际情况恐怕更为复杂,日益昌隆的视听市场事实上已不再欲与小说和平共处,而意图独占内容创作与读者关注的全部份额。笔者在此无意对这一现象做出批判,只是指出一个事实,即到21世纪第二个十年为止的我国,小说的本质、意义和实践都在发生着人力难以左右大局的变化,也许这同时发生在中国以外的世界,但在我国表现得尤其突出。小说创作在全面衰落。体制内作者或许可以依靠体制供养暂且悠然写作,但对于读者需求的关切已日渐减退,小说家热衷于创作一部比一部更厚的大部头“史诗”用于追逐文学奖项;体制外作者或者孤守艺术理想,或者干脆一头扎进市场,随读者口味与欲望浮沉来夺取视听霸权所占领地外不多的读者关注。不过,如艾伦·柏狄克对听觉艺术的描述,“属于耳朵的黄金时代从未死去……它仍在继续,只是遭到了视觉霸权的围堵”,那么,利用文字讲述故事的小说艺术的时代亦仍未死去,也不会死去,只是在视听中心的时代有待新的形式探索。

笔者并非要指责坚持传统创作方式的当今小说作者们——他们对艺术初心的守护与对小说领地的坚持让人敬佩——而是试图勾勒内容市场的视听中心格局,正在如何重新塑造当下与未来的小说艺术;以及,在这种被动的格局下,小说创作可能做出的应对。视听中心的媒介环境或许是技术肆意生长的必然结果,但又必然属于现代性无法规避的一部分,在学者不无愤慨地引入现象学“狂看”观点批判当代人“无时间限制地消费视频和电影”的“毫无节制的呆视”的同时([德]韩炳哲《他者的消失》),我们也有义务去“想象社会、文化和历史可能发生的变迁”([美]乔纳森·斯特恩《过往皆可听:声音复制的文化起源》),合理地预判它对未来小说艺术可能发生的影响,并做出形式上的应对,以期让小说这一古老的“讲故事”的艺术重焕光彩。

视听中心的媒介环境毫无疑问是一种传播介质意义上的霸权性存在,对于小说来说,它侵夺的首先是纸质媒体的领地。这一切已经在发生,报纸的无人订阅、书籍(不止小说)销量的惨淡。在小说之先,诗歌已经为大众视野逐渐忽略。但诗歌似乎也找到了一条前景尚不明朗的自救之路,大量出于个人爱好而非职业写作涌现的诗歌微信公号及小红书账号,仍为小众群体所订阅浏览。还是会有人放弃视听便利去阅读诗歌,尽管已经很少了。其原因之一在于,一般诗歌的体量可以支持当代人碎片化的阅读方式,毕竟读首诗能花多长时间呢。在诗歌的生存经验下,未来的小说的出路之一似乎是走向小型化。“小小说”一度盛行,成为《故事会》一类大众流行故事读物的高配版,它的问题在于太过在意广泛市场,以至于文学品质逐渐沦落。“小小说”并非没有出路,作者需要更高明的叙事技巧与更为贴近人心的洞察力,将较为深厚广博的叙事关怀分散后再聚焦,化面为点。或许这会委屈了心怀创作伟大作品抱负的作者们,也不适用于擅长长篇的写作者,但谁说把作品写短不是一种叙事本领的锤炼呢?目前小说创作的问题之一恰恰是美籍华裔作家李翊云在担当2023年宝珀文学奖评委后的感慨——国内青年作者的问题之一是他们很多人热衷于“特别宏大的东西”,“我觉得有的时候过于宏大……但事实上并不特别值得推敲”(“不合时宜”播客2023年12月节目《在中文与英文之间,在中国与世界之外》)。

小说未来可能栖身的另一块领土是声音的世界,或许在视听中心霸权中,小说家应该试图“分化”霸权中的两极关系,因为“声音具有自然特性,而且由于耳朵上没有眼睑那样的东西,所以倾听是在全方向进行,无所不在”。视觉霸权无法完全覆盖声音,不仅是由于两者提供的感官体验不能互相取代而只能彼此配合,还由于当代人的生活方式决定了有时视听只能被迫分离,眼睛时而会被占用或者说人们舍不得把全部视觉注意诉诸非功利行为,“在剥夺了视觉的帮助后,‘仅闻其声’现象反而激发了人的因果式倾听”([法]米歇尔·希翁《听的三种模式》)。这就是为何播客这种在类型上接近老式电台的信息媒介仍可在短视频平台几乎一家独大的年代里继续顽强存在。

具有明显“可听性”的小说也许会是小说创作,尤其是长篇创作的一种可能的发展路径。如本雅明指出的如何调动广播这一20世纪新媒介的积极因素时指出的:“它无法像戏剧那样重回古典时代;拥抱它的群众的人数要多得多;最后且尤为重要的是,其设备所依赖的物质因素,预期节目所依赖的精神因素,两者是紧密交织在一起,以造福于听众的利益的。”(转引自康凌《广播员本雅明:新技术媒介与一种听觉的现代性》)一切仿佛回到了话本盛行的年代,说书人仅凭一张嘴,便可撬动激发人们的想象与共情,小说因此又自文字返归声音。由此可能带来的后果有如下两个:一是小说叙事结构的戏剧化与简化,二是小说声音形式的更为考究与多样性选择。这是否是“开历史倒车”或将小说降格为广播剧脚本呢?不要忘记,人类最早的伟大叙事文学之一“荷马史诗”便是配合着里拉琴吟唱出来的,而在有着几百年近代以来小说形式积累的基础上再考量声音效果的小说,恐怕恰足以补救目前播客上“有声小说”的单调乏味。譬如说,戏剧与小说有诸多文体差异,其中最为深刻的恐怕是结构上的,好莱坞电影用三幕剧结构完成对观众注意的唤起、沉浸、把握与满足,当代小说的结构自然较之戏剧更为复杂,单纯的文字阅读更诉诸沉浸感,需求读者更高注意力,小说中的心理描写在戏剧中也恰为破坏情节连续感的第一杀手。不过,我们也完全清楚,20世纪以来的世界小说创作,其实是走在摒弃19世纪小说大量直接心理描写的道路上。极简主义小说以动作与对话暗示人物心理,同样富有深意,或许更考验作品表现力。而一部结构上摒弃铺张、追求简明而又必须将意图传达到位的小说,更可能在叙事达成的挣扎中获得更强的文本张力。从声音考究角度来说,笔者想起新文学兴起时饶孟侃所谓诗歌“自然的节奏”,小说语言可否考虑这点呢?当语句从沉默进入声音的世界时,我们恰好会发现控制声音对于叙述语言造成的形式效果,“朗读自然长句时,所期望的呼吸方式是放松的,而朗读不规则或跳跃的句子时,则采用一种不稳定的呼吸方式”([加]穆雷《声景学——我们的声环境与世界的调音》)。并非简单地去试图减少复句、增加简单句,而是在写作时考虑到作品是否适合“读出来”,造成或清澈、或重浊、或明快、或顾虑的表音效果,让“可听性”也加入到写作目的达成要素中来。这恰好也可以是考量强化作品形式感的路径之一。

更值得深思的是,小说艺术自身其实一直致力于还原与探索声音对文学象征意义的探索。“当一棵树在森林中发出巨响而倒下,并且知道它是孤独的,它可以听起来像它希望的任何东西……来自过去或遥远的将来”。声音不仅可以在文字世界里模拟自然,还可以重新自文字的还原中返回自然,且以人性感知赋予其更加意味深长的神秘性与召唤性。普鲁斯特就写到过:“我的喘息声淹没了笔触声与洗澡声,它们成为本底噪声。”这样的噪声或许与玛德琳蛋糕的视觉再现共同构筑了《追忆逝水年华》的想象边界。

声景学家早就指出文学工作者对声音描述与声音表达的叙述意义的忽略:“令我惊讶的是,文学评论家没有扩展呼吸与写作之间的关系。”(《声景学》)。对小说结构、篇幅与声色表达的新探索,或许是视听时代对小说形式变革的新启示。毕竟,小说的危机不是今日才开始的,早在近一百年前,本雅明就预言了新的视听媒介将给小说带来的威胁,“人们最想听的已不再是来自远方的消息,而是使人掌握身边事情的新闻报道”,好在有着坚实人类学根基的故事“一直保留着自己凝聚的力量,即便漫长的时间过后仍能放出异彩”([德]瓦尔特·本雅明《讲故事的人》)。我们的问题在于,当下视听中心环境下小说创作面临的注意力危机,它要求小说家与小说创作为未来预留足够的警惕与应对。面对“景观是全部视觉和全部意识的焦点”的当代世界,学院知识分子自然可以持文化研究的方法和立场加以反思,而小说艺术需要更加积极的介入性行动。面对不断问世却乏人问津的小说新作,我们不禁产生忧虑——故事因其“凝聚的力量”或许会伴随人类继续存在,但假如我们对媒介环境的变动视而不见,承载故事的主要手段还会一直是以文字写成的小说吗?

更多

更多

肖复兴:读书,是一辈子的事情

“第一本书的作用竟然这样大,像是一艘船,载我不知不觉并且无可抗拒地驶向自己意想不到的地方。”

更多

更多

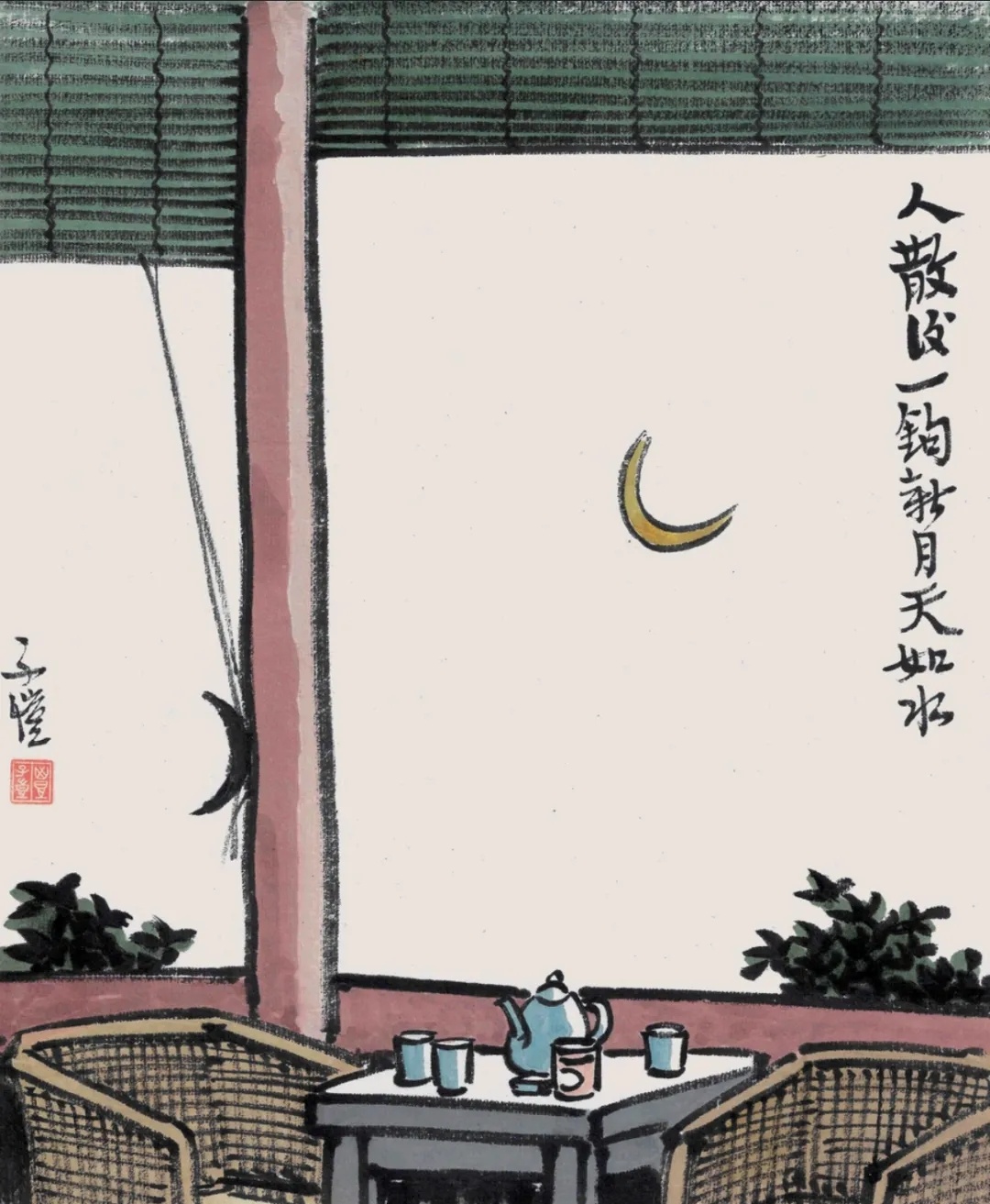

王军:人散后,一钩新月天如水

“人的一生,遇上过多少个一钩新月天如水的夜?”

更多

更多

散文 | 母亲的老布鞋

以“母亲的老布鞋”为线索,串联起母亲大半生的辛劳与温情,制作老布鞋的细节与爱意,以及象征意义。

散文 | 松魄千霜

本文以青衫客从初见的惊叹,到触摸时的感佩,到听涛时的共鸣与自省,再到对画松、听心、持守等问题的思考与回答,最后以充满敬意的告别作结,形成一个完整的欣赏与感悟历程。赋予松树

散文 | 爷爷

对爷爷的怀念

散文 | 公竟渡河

大禹劈山,北魏凿石,登天梯跃龙门,不是同一批人,却是同样的人。那种“虽千万人吾往矣”的倔强,那种九死无悔绝不丢盔弃甲的刚韧,那种不计成败敢在绝路中走出生路的孤勇,用河津话

诗歌 | 年轮之上(组诗)

中年之后,终于慢下来了 管理的园囿,越来越少 时间的绳索,一点点勒进躯体 生活的卷帙,著述颇丰 他们喟叹一声,年轮的指针 晃了晃,像不息的小小寰球