张季鸾交友琐记

1926年9月,《大公报》以大公报新记公司的名义重新注资复刊。张季鸾先生从此因主笔《大公报》十五年,迎来他人生的巅峰时光。

“三驾马车”

《大公报》1902年6月创刊于天津,创始人为英敛之(1899—1926)。英先生信奉天主教,创办时得到了教会的鼎力赞助。辛亥革命后,英敛之先生积劳成疾,便把《大公报》盘售给王郅隆(1988—1923)经营。王郅隆聘任胡政之(1889—1949)为《大公报》经理兼总编辑。经历了股权和人事的几度变化,《大公报》于1926年1月停刊。1926年夏天,吴鼎昌、胡政之、张季鸾相聚天津,共同商议,决定接办《大公报》。

复刊后的《大公报》由胡政之的老朋友吴鼎昌(1884—1949)出任社长,负责资金筹措,胡政之任总经理,主导新闻采编和内部运营管理,张季鸾出任总编辑。三人组成社评委员会,共同研究时事问题,商榷编稿意见,文字则分任撰述。张季鸾负责文字统筹,意见不一致时少数服从多数,三人各持不同观点时,则由张季鸾最后拍板,这几乎成为创业初期的“宪法”。这个被称为“三驾马车”的工作群精诚团结,分工协作,推动《大公报》成为了中国新闻史上的重要媒体,也成为民国时期民间办报的成功典范。

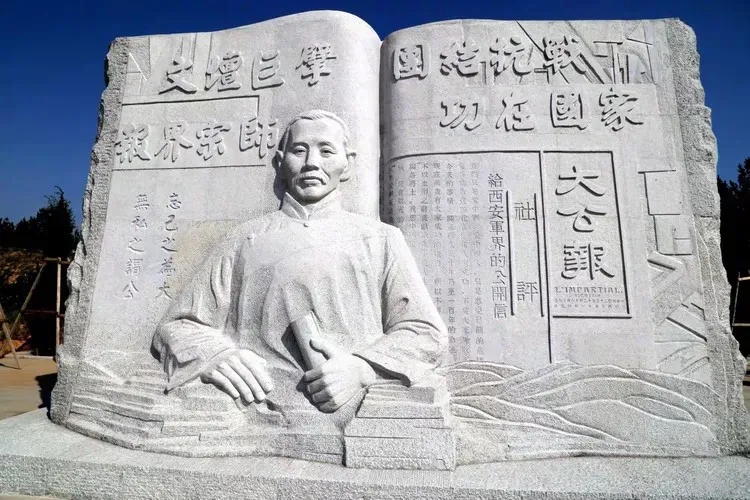

张季鸾先生纪念碑

胡政之与张季鸾有三十年的文章道义之交。1944年张季鸾去世三周年,《大公报》社出版了《季鸾文存》,于右任题写书名,总经理胡政之作序:“国人读季鸾之文,倘能识念其一贯的忧时谋国之深情,进而体会其爱人济世之用心,则其文不传而传,季鸾虽死不死。”他在《追念张季鸾先生》一文中写道:“季鸾体质素弱,然通宵工作不厌不倦,他最健谈,深夜会谈,俨成癖好。客去后提笔疾书,工友立前待稿,写数百字辄付排,续稿待毕,而前文已排竣,于是自校自改,通篇完成,各分段落,一气呵成,盖天才也。”中国自古有“文人相轻”说,当时很多朋友认为三人的合作长久不了,岂不知他们不但成为最佳工作拍档,还建立起深厚的友谊。胡政之曾评价张季鸾:“人生得一知己最不容易,我们做报的认识的人遍海内外,但如张先生交谊者,实在太少,他的道德文章,处世技术,一切都在我之上。”1934年《国闻周报》新年号刊发了吴鼎昌以“前溪”为笔名写的一首《赠张季鸾》的诗:

久交谁能忘其旧,深交谁能忘其厚。

我何与君两忘之,日见百回如新觏。

我今露顶君华巅,依然当时两少年。

君缀文章我敲诗,我把酒盏君操弦。

平生忧患忘何早,乱世功名看亦饱。

七载津沽作汝阳,天下人物厌品藻。

江南江北江湖多,几时投笔买笠蓑?

嗟予作计止为身,问君上策将如何?

这首诗充分肯定了张季鸾的人格魅力和卓越成就,也反映出“三驾马车”创办《大公报》时互敬、互赏、互信的友情,以及他们艰苦创业的心路历程。

“温良恭俭让”

曾经的国民党权威理论家陶希圣(1899—1988),湖北黄冈人,曾称赞张季鸾有《史记》中鲁仲连的风貌,为人高风亮节,卓尔不凡。虽然他的行为风度是老式的,他的眼光和思路却是现代的。他以儒家文化中“温良恭俭让”的品格和态度,游走于社会各群体之间,观察时局,了解政情,练就了敏锐的新闻洞察力。陈纪滢(1908—1990),江苏武进人,作家,《大公报》记者,曾被张季鸾戏称为《大公报》的票友记者。因为他当时端的是邮局工作的铁饭碗,收入稳定,张季鸾两次邀请他全职入伙《大公报》而未得,陈纪滢便成为报社唯一的兼职记者,但他经常被委以重任,张季鸾曾把赴东北和新疆釆访的任务交给他来完成。当时,除了路途遥远出行不便,能采访到“新疆王”盛世才(1892—1970),并不是一件容易的事情。张季鸾还派过年轻记者范长江去陕北进行采访,当时也是偏僻和富有神秘色彩的地方,足见他开放的视野和新闻人应有的担当。

自1934年1月起,《大公报》开辟了《星期论文》专栏,每周由社外的专家、学者、教授执笔,评论世事时局,开创了民间报纸与学界结合论政的新形式。《星期论文》栏目首发的文章是胡适先生的《报纸文字应该完全用白话》,专栏作者包括梁漱溟、翁文灏、傅斯年、蒋廷黻、陶希圣等,名家云集,影响甚广。当时大学教授的薪水很高,他们写稿并不在乎有无报酬,但办报人深知,稿酬表达的是对知识分子劳动的尊重,报社坚持给每篇文章支付稿费40块银元。陶希圣曾把一篇自认为是最好的文章交给张季鸾,正要见报的前一天发生了“西安事变”,不得已临时撤了稿。张季鸾把打好的校样寄给陶希圣,虽然文章未发表,但稿费依然如期到位,几十年后陶希圣说起此事依然津津乐道。

张季鸾和陶希圣虽然关系甚好,但不妨碍他们各自坚持自己的观点立场。他们曾有两次公开的论争:一次是讨论抗战口号时,张季鸾提出“军事第一,胜利第一,政治休战,党派休战”,陶希圣等人则提出“一面抗战,一面建国,国家至上,民族至上”;还有一次两人发生了较大冲突,两人争得面红耳赤,互不相让。事由《大公报》提出“改善人民生活”的口号,另一家报纸对此提出批评,认为该口号不适应战争时局,应改为“有钱出钱,有力出力,集中力量抗战”。最终还是蒋介石出面打了圆场,笑着说:好了,不必争了,我们还是集中力量抗战。

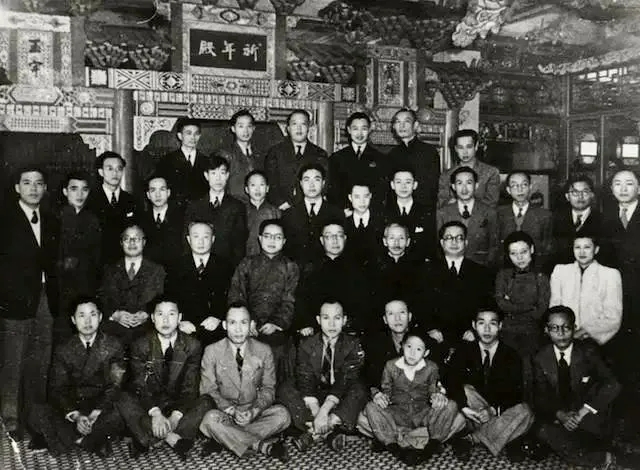

张季鸾(第二排左五)与《大公报》同仁合影

20世纪30年代日本新闻界曾邀中国新闻代表团访问日本,报界同仁一致推举张季鸾先生担任团长,但他坚辞不就。理由是中日关系紧张,日本受军人控制,已到无可挽回的地步,他在日本朝野朋友太多,用日语交流更不合时宜。于是他力推程沧波(1903—1990)先生担任团长。程沧波是江苏武进人,《中央日报》社长,国民党中央宣传部副部长。张季鸾对陈布雷说,程某担任团长,对日本人讲讲英文是目前最好的应对方法。随后代表团人员从外交部领取2000元的制装费,购买了礼物,正要启程时,因“七七事变”发生,中止了该次行程。

张季鸾为人处世既有原则又善于变通,性格属外圆内方一类。彼时北方有一位“显要”对张季鸾先生崇拜有加,见面时毕恭毕敬甚至到了巴结的程度。但张季鸾因他“政声”不好,内心厌恶此人,始终避之若浼。1938年3月张季鸾在武汉报馆庆生,又恰逢夫人刚刚逃出上海来武汉团聚,兴头上听闻此“要人”前来拜寿,脸上顿时露出不悦,但又不得不应付一下。他这边交待过报馆同事不要向此人介绍夫人,而自己则去楼梯口躬身相迎,并让座共餐,餐间也一直笑脸道谢。报社同僚们看在眼里,对张季鸾先生的城府、涵养极为钦佩。

对普通职员和平民百姓,张季鸾表现出的则是发自内心的怜惜关爱。抗战时期,《大公报》社内有个不成文的规定,骨干职员可以从报社赊钱。每过一段时间,财务就会把账目交张季鸾先生过目,他经常将金额小的一笔勾销,数目大的则免去部分,以减轻职员们的生活负担。记者曹谷冰(1895—1977),上海人,曾任《大公报》总经理,一个时期借款较多,入不敷出,便悄悄跑回乡下卖地还账,张季鸾知道此事后心里很不是滋味,他专门请曹谷冰餐叙,席间调侃说天下还有卖地替《大公报》做事的,《大公报》太没颜面了。事后他派人去乡下赎回了曹家祖上留下来的土地。

这个曹谷冰是与张季鸾有生死之交的朋友曹成甫的遗孤。1913年他与曹成甫结伴北上,创办北京版《民立报》。期间他为“宋教仁案”慷慨执言,在《民立报》上披露了袁世凯政府向英法德日俄五国银团借款的详细“草约”,引起全国震惊。军警当即包围了北京《民立报》馆,将张季鸾与曹成甫逮捕入狱。军政执法处特设的监狱号称“死狱”,入狱者十之八九难以生还。张季鸾经挚友康心孚(1884—1917)等人的多方营救,三个多月后获释,即刻被驱逐出京,而曹成甫则瘐死狱中。出狱后张季鸾在好友康心孚主编的《雅言》月刊上发表了《铁窗百日记》一文,以志此事。而康心孚的胞弟康心之(1894—1967),陕西城固人,《国民公报》会长,曾在《张季鸾先生哀辞》一文中写到:“先兄心孚北上营救,幸得于是年双十节之翌日(1913年10月11日)恢复自由,相偕南归。及抵余家,握手欷歔不已。”记述的就是张康两家的深厚情谊。

1938年10月,于右任先生在武汉置酒,纪念张季鸾出狱二十五周年,并写下了脍炙人口的《双调桂·折令》:“危哉季子当年!洒泪桃园,不避艰难,恬淡文人,穷光记者,呕出心肝。吊民立余香馥郁,说袁家黑狱辛酸。到于今大战方酣,大笔增援。二十五周同君在此,纪念今天,庆祝明天。”可见张季鸾的这次牢狱之灾,牵动了多少朋友的心,其中也有设宴纪念和以诗寄情的老友于右任先生。

“我们在割稻子”

1939年夏,张季鸾肺疾加重,他住进好友康心之位于重庆南郊的汪山寓所,那里满目青山,景色宜人,是疗愈肺病最好的地方。1941年5月美国密苏里大学新闻学院将1940年度全球报纸荣誉奖章授予《大公报》。《大公报》发表社评《本社同仁的声明》言:今天国际报学界对我们有了新的认识,这全是国家抗战四年之赐,因为抗战,国家受到了重视,连带的中国报也得到了国际的注意。延安《新华日报》赠联祝贺:“养天地之正气,法古今之完人。”1941年5月15日,在重庆中央大礼堂举行的庆祝会上,张季鸾望着站在身旁的于右任对大家说:“我的新闻学都是从于先生学的,今天大家认为我若有丝毫成就,应对于先生致谢。”台下掌声不绝于耳,他的这番话正是他一生秉持的报恩主义思想的最好诠释。

1941年8月,日本对重庆发起“疲劳式”无差别轰炸,王芸生(1901—1980),天津人,资深媒体人,《大公报》总编辑,去重庆南岸汪山看望已经病重的张季鸾。张季鸾看到他因报馆几次被炸而情绪低落,就鼓励他以笔为枪投入战斗,这就有了著名的社评《我们在割稻子》,文中写到:“在最近的十天晴朗而敌机连连来袭之际,我们的农人,在万里田畴间,割下了黄金之稻,让敌机尽管来吧,让他来看我们割稻子。抗战到今天,割稻子是我们第一等大事。有了粮食,就能战斗。”“割稻子”象征着中国人民的坚毅精神,也是张季鸾坚韧抗战决心的表达。

1941年9月6日,张季鸾在重庆病逝,享年54岁。国民政府明令褒扬:“张炽章学识渊通,志行高远,从事新闻事业,孜孜矻矻,历三十年。以南董之直笔,作社之导师,凡所论列,洞中窾要。抗战以来,尤能淬厉奋发,宣扬正谊,增进世界同情,博得国际称誉。比年连任参政员,对国计民生,并多贡献。兹闻积劳病逝,轸悼殊深,应于明令褒扬,用昭懋绩。此令。”

《大公报》的后任总编王芸生和著名记者范长江,都曾得到张季鸾先生的亲炙。从分析时局背景、选定题目到文章构架和内容,乃至校订润色等等,无不倾心教授。他交给王芸生写文章的锦囊是:“以锋利之笔,写忠厚之文;以钝拙之笔,写尖锐之文。”张季鸾病重时曾说:“能写我的传记者,惟王芸生一人耳。”张季鸾两周年忌日,王芸生撰文《季鸾先生的风格与文境》,文中写道:“我与季鸾先生相识十四年,同事十二年,高攀些说,可算得‘平生风义兼师友’。”

张季鸾先生为人外和易而内刚正,与人交往总是肺腑相示,对新朋旧友皆能言无不尽。他松柏为心,淡泊为怀,平日里经常身着一袭灰色布衣长褂,脚穿一双圆口布鞋,体格瘦弱,待人和颜悦色,放在今天,就是那种再普通不过的“邻家老头”的模样。

作为一位政论大家,他的文章一经发表,朋友圈就会热闹起来,纷纷点赞,而他却常常自谦,说自己对很多事也只是一知半解,说自己的文章上午有人看,下午就包花生米了,而他胸中的大气象,做人的大格局,最终成就了他短暂而辉煌的一生。

20世纪60年代初,王芸生和曹谷冰曾合著长文《1926至1949的旧大公报》。作为《大公报》第二代掌门人,在政治风暴的裹挟中,他们对《大公报》和张季鸾进行了颠覆性评价。此举带给王芸生晚年挥之不去的愧悔之情,他说:“对季鸾,于师于兄于友,我愧对他了。”1980年弥留之际,他手里拿着一张白纸,喃喃自语:“寄给他,寄给他,我的白卷……”

更多

更多

肖复兴:读书,是一辈子的事情

“第一本书的作用竟然这样大,像是一艘船,载我不知不觉并且无可抗拒地驶向自己意想不到的地方。”

更多

更多

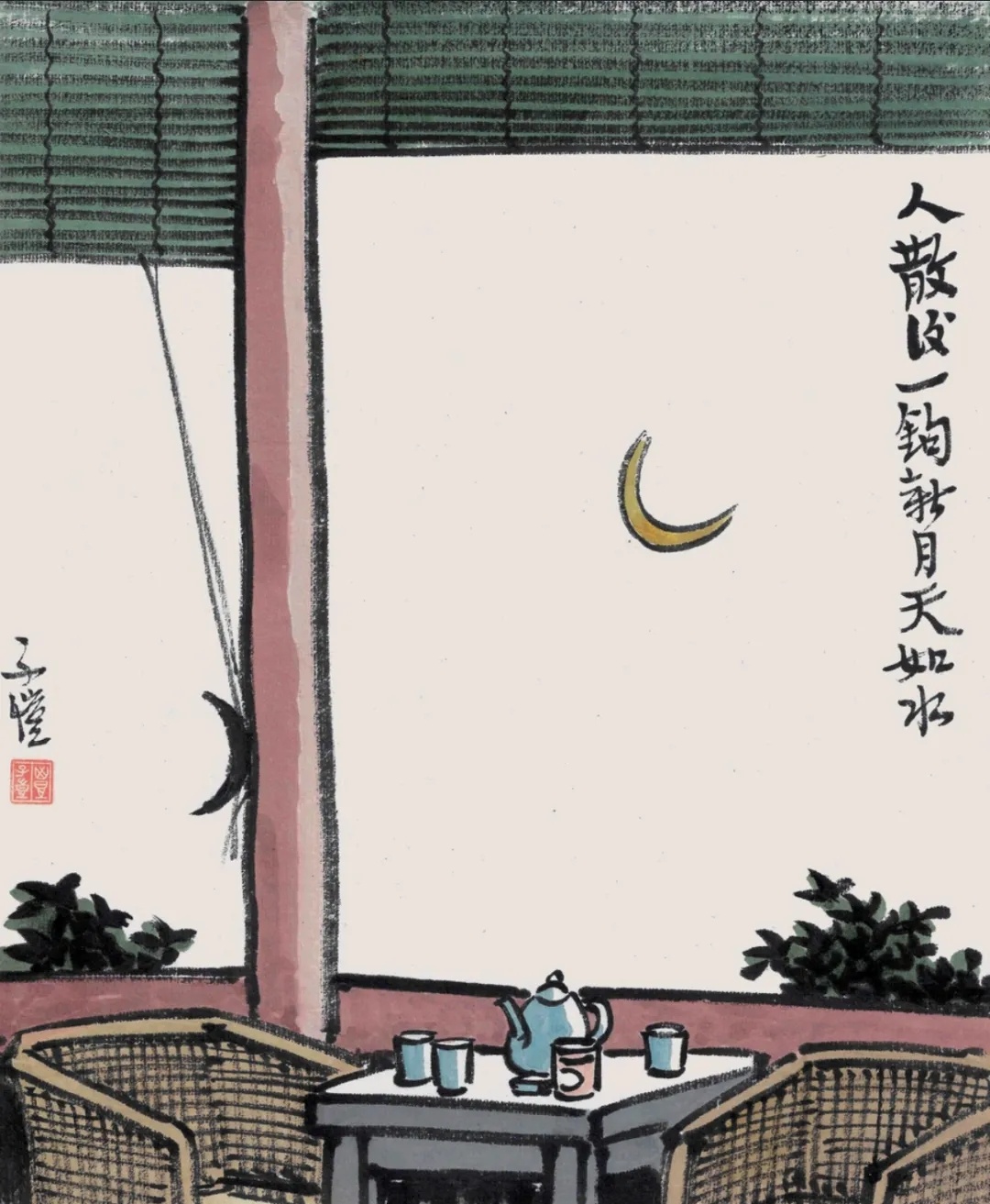

王军:人散后,一钩新月天如水

“人的一生,遇上过多少个一钩新月天如水的夜?”

更多

更多

散文 | 母亲的老布鞋

以“母亲的老布鞋”为线索,串联起母亲大半生的辛劳与温情,制作老布鞋的细节与爱意,以及象征意义。

散文 | 松魄千霜

本文以青衫客从初见的惊叹,到触摸时的感佩,到听涛时的共鸣与自省,再到对画松、听心、持守等问题的思考与回答,最后以充满敬意的告别作结,形成一个完整的欣赏与感悟历程。赋予松树

散文 | 爷爷

对爷爷的怀念

散文 | 公竟渡河

大禹劈山,北魏凿石,登天梯跃龙门,不是同一批人,却是同样的人。那种“虽千万人吾往矣”的倔强,那种九死无悔绝不丢盔弃甲的刚韧,那种不计成败敢在绝路中走出生路的孤勇,用河津话

诗歌 | 年轮之上(组诗)

中年之后,终于慢下来了 管理的园囿,越来越少 时间的绳索,一点点勒进躯体 生活的卷帙,著述颇丰 他们喟叹一声,年轮的指针 晃了晃,像不息的小小寰球