沈卫威:档案里的周作人与汪精卫

一、文学谎言

从家到档案馆的列车十八分钟,从档案馆到家的列车也是十八分钟。

两个十八分钟,一晃就是六年。阅档五千卷,往事越百年。

档案馆藏着历史,是家国与个人的实录。与个体生命相伴的存在,还有一份或多份自己永远无法看到的档案。随身生成,藏于暗处。这对研究者来说,是最具诱惑的查阅期待。

档案作为原始记录的多方共在现场呈现,相对于作家公开发表、出版的复制性传播,具有历史文本的独特存在性。且由于历史现场的时间确定、凝固,与收藏地的空间定位,行脚所至,才能看到。这个在地性,又给研究者增加了获取的难度,需要脚下功夫。

中国现代文学最后一批重要文献史料,在尚未公开的作家档案里。

档案是历史现场,是直接、真实的第一手材料,更是不同于报刊、图书的唯一原始记录。在档案未公开之前,就某个历史事件的叙述,通常会有两个版本:当事人自述和后人(亲属、知情者或研究者)追述。这二者之间会出现模糊地带,使叙事文本表述出现混乱。尤其是个人立场不同、认知差异,叙事者双方会产生矛盾、对立,甚至分属两派,各执一词。一旦打开原始档案,事实呈现即可化解矛盾,如法官依证据定案,简单明快。档案是原始记录,但不一定是唯一的确凿证据,相对于其他日记、书信、自传、回忆录,却是最可信的。作家档案也可造假,但相对于作家的日记、书信、自传、回忆录的个体随意性书写,限制性又是档案的特性之一。这就需要互证。

查阅档案,从事文学研究,如同开“盲盒”、抓“纸牌”,未完全打开之前,根本无法知道藏在其中的到底是什么。就周作人档案的发现而言,在相关历史真相大白的同时,我可以从“现场”出发,对他重新进行历史叙事与文学叙事。学术研究者的话语权是建立在历史事实之上的,已有“心理史学”的推测、假设(历史本来是不容假设的)在事实真相面前自然被消解。自传或回忆录更是不可靠,只有约百分之五十的可信度。这是我多次利用档案互证后得出的结论(新披露的档案可见《史料与阐释》第十辑中沈卫威《周作人事伪档案》,复旦大学出版社2024年版,第124-192页)。

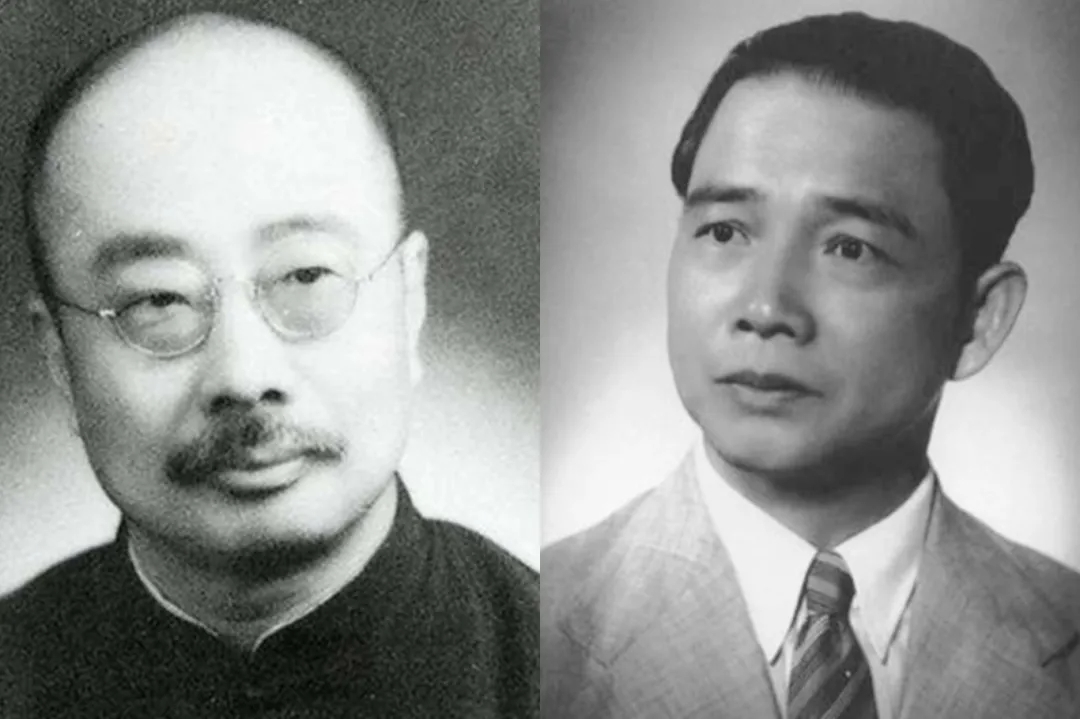

周作人“落水”,与汪精卫有直接关系,这是板上钉钉的历史事实。周作人的多次辩解,均有意掩盖他追随汪精卫到长春参加伪满洲国十年庆典受溥仪接见及拜会关东军司令梅津美治郎,以及应汪精卫之邀约两次到南京相会,在北平与日本华北派遣军司令冈村宁次、伪国民政府主席汪精卫共同参加一九四二年十月二十七日汉奸组织新民会全体联合协会开幕式的事实。特别是作为文人的过分文饰,反倒是越抹越黑。“落水”的所作所为都记录在档案里。

文人之间有先知先觉或心灵的共同感应,抗战伊始,平津大批文人、教授南渡西迁,许多人意识到,有留学日本经历的周作人滞留北平,早晚会出大事。郁达夫、胡适、茅盾、叶公超等都以不同的方式劝他南下。他以家室之累为由婉拒,同时又有这样一个说辞,特别之处在于这话有悖人伦常理。常风教授在《记周作人先生》一文中写到一九三八年七月十二日,他与俞平伯陪同叶公超见周作人时的情景:

大家喝茶时叶先生才对周讲他此次回平除了安排家属南行,看望一下老朋友们,还负有特殊任务。他一五一十说来,周微微颔首倾听。叶先生讲完,周说他对北大和中央研究院对他的关怀十分感激,可是“在北平如果每月有二百元就可以维持生活了,不必南行了”。他讲到举家南迁的种种困难,说:“鲁迅的母亲和他的女人都要我养活,老三一家也靠我养活。”(我听到他提到自己的母亲时竟然说是“鲁迅的母亲”很觉着惊愕,以后和他谈话谈到南行的话题时有两三次他谈到周老太太时也是说“鲁迅的母亲”。)……

我们三人在八道湾周宅大门口和周作人告辞后……我一路走着想起周作人称他们弟兄三位的母亲为“鲁迅的母亲”,好像是在说什么不相干的人的老太太,感到十分刺耳不解。

(《黄河》1994年第3期)

周作人每月负担养母亲的钱是十五元。其母一九四三年四月二十二日去世前,留下遗嘱,将这十五元转留给终身服侍她的大儿媳朱安(张菊香、张铁荣:《周作人年谱》,天津人民出版社2000年版,第660页)。大哥死后,许广平从周树人的版税中每月给母亲及朱安生活费。随后许广平被日军抓进监狱,费用短暂中断。替周家三兄弟服侍母亲的朱安,该不该给她口饭吃?周二所住八道湾的大宅,更多是周大出钱购置的,兄弟同住时,周大养家的钱出得最多。周大已去世,本该一风吹,是云化作雨,周二却抛出“鲁迅的母亲和他的女人都要我养活”这样的话。

十五元,相对于下面说及周作人给侵华日军伤兵捐出的一千五百元,差别巨大。

苍蝇不叮无缝的蛋。周作人露出贪钱、缺钱的软肋,与有失人伦常情的言行,已处于守操与失节的边际线上。这自然也被周作人身边的亲汪人物感知到,于是就传话到南京。有奶便是娘,汪精卫便设法满足他。是喜爱文学的汪精卫拉周作人“下水”的。

周作人在没有证据的情况下,多次将一九三九年一月一日被枪击事件说成是日军所为,说:“日本军警方面固然是竭力推给国民党的特务,但是事实上还是他们自己搞的。”(周作人:《知堂回想录》,河北教育出版社2002年版,第643页)他是燕京大学的教授,当时就知道是燕京大学的学生参与整个刺杀计划,并且校长司徒雷登保护并放走了学生(刺客),所以他断然放弃燕京大学的教职,于一九三九年一月十二日接受了伪北京大学的聘书(原国立北京大学、国立清华大学、南开大学已迁至昆明,组建为国立西南联合大学)。

依据我在北京大学档案馆、天津市档案馆、中国第二历史档案馆发掘起获的两百多卷周作人档案所示,周作人出任伪华北政务委员会教育总署督办;赴长春参加伪满洲国成立十周年庆典暨受溥仪接见,同时拜会关东军司令兼驻伪满洲国大使梅津美治郎;在北平与日本华北派遣军司令冈村宁次共同参加一九四二年度新民会全体联合协会开幕式;赴南京就任伪国府委员——这些均与汪精卫有直接关系。

与蒋中正一生信奉王阳明哲学,坚持写日记自我反省不同,汪精卫一生喜爱文学,经常写诗作词。一九二三年九月二十八日,他在追随孙中山反对北洋政府的政治活动间隙,还从上海跑到海宁,跟随胡适、徐志摩、马君武、任叔永、陈衡哲、曹诚英等一起到钱塘看潮,晚上又与胡适到杭州西湖荡舟看月。(《胡适全集》第30卷,安徽教育出版社2003年版,第55页)

抗战时期,蒋中正派胡适赴美当大使,争取美国朝野对华抗战的支持;汪精卫却拉周作人等“下水”,一同在日军扶植的政权下,为侵略者所驱使,推行日化教育。

这里,仅依据史实,看战时生存困境中,人性、良知在周作人个人操守、责任伦理上的呈现。

在极端的生存状态下,人性的善恶会因苟活而出现短暂的灰色地带。但事后,一个著名作家、教授却因在另一极端状态下求生存,而又刻意模糊这个灰色地带。人性继续向恶。

仇恨与宽恕,须有是非前提,理解的同情是对他人宽容,但不是自我宽恕。与周大“一个都不宽恕”相比,周二的表演是自我宽恕。

二、遇刺与出任教育总署督办

刀光谍影枪膛弹,戴雨农发出了刺杀令。

据宋雪的《周作人落水事件再解读——以燕京大学档案为中心的新发现》(《中国现代文学研究丛刊》2023年第4期)所示,一九三九年一月一日,受军统平津站特工指使,平津学生“抗日锄奸团”燕京大学小组组长宋显勇(大一学生,化名卢品飞)组织、策划,成员李如鹏(南开中学)、赵尔仁(天津新学中学)与范旭(燕京大学大一学生)到八道湾周作人家中开枪刺杀周作人。刺杀没有成功。一月二日,日军扶植的华北警察署侦缉队,派三名便衣警察进驻八道湾周作人大院“护院”,并随时保护周作人出行,直到日军投降。

一九三九年三月二十日,汪精卫在越南河内躲过军统枪手的刺杀,其秘书曾仲鸣被打死。

我的学生曾祥金副教授,帮我在台北“国史馆”找到军统戴雨农发出的刺杀令。

刺杀周作人、汪精卫的行动,由军统戴雨农直接发出指令。结果是周、汪两人均躲过了刺杀。

戴雨农的这份密令在档案里。一九三八年十月七日,因周作人出任北平日军扶植的伪中华民国临时政府删定教科书委员会主席,戴雨农自武汉发出了密电:

限即刻到天津。密。一新兄亲译。查作家周作人在平任敌伪指挥下之删定教科书委员会主席之责,此等汉奸罪大恶极,请即查明,予以制裁为要。弟淼叩阳午汉

躲过刺杀的周作人,随后相继出任多个伪职。

一九四〇年十一月八日,伪华北政务委员会常务委员兼教育总署督办、东亚文化协议会会长汤尔和病逝,十四日,周作人参加汤尔和的追悼会。第二年四月十四日,周作人在访日期间,又以东亚文化协议会评议员身份,参加了兴亚院、东亚文化协议会联合召开,兴亚院署理总务长官经济部长宇佐美隆彦主持的“前会长故汤尔和先生悼会”,与东亚文化协议会副会长平贺分别致辞,对汤尔和大加吹捧。他说对汤尔和“时时敬慕”,称道汤尔和“不仅是一位学者,一位大政治家,而且是一位非常的硕德者”,“巍然逆立于滔滔的浊流之中者,在我中国,则非推故会长汤先生为第一人不可”,说“事变以后,立刻坚决地主张非复兴文教不可,不顾危险挺身而出的,祇有汤先生一人而已”,即 “深知非以日本为模范去应付新时局不可”。(二史馆二〇〇五—6376《前会长故汤尔和先生追悼录》,第14页)

惺惺相惜,由“敬慕”汤尔和“逆立”,到周作人附逆,逆风逆水。

十二月十九日上午九时,日军扶植的南京伪国民政府中央政治委员会第三十一次会议,在南京颐和路三十四号(汪精卫公馆)召开,会上,伪国民政府主席汪精卫“交议”并主持通过周作人出任伪职决议案:

主席交议:行政院院长提:拟特派周作人为华北政务委员会委员,并指定为常务委员兼教育总署督办,请公决案。

决议:通过,送国民政府任命。

主席交议:拟推选周作人为宪政实施委员会常务委员,请公决案。

决议:通过。

[中国第二历史档案馆编《汪伪中央政治委员会暨最高国防会议会议录》(四),广西师范大学出版社2002年版,第85—89页]

即周作人接任汤尔和死后留下的职位,与汤尔和一样“逆立”。

一九四一年一月一日,周作人收到伪华北政务委员会转送到的南京汪伪政府特任状:“特派周作人为华北政务委员会委员并指定为常务委员兼教育总署督办。此令。”一月四日,周作人正式就任此职。

自该年一月起,伪华北政务委员的月薪由八百元提升为一千二百元。(二史馆二〇〇五-3244,第101页)

伪华北政务委员会委员及各总署长官公费提升为每月三千元。“常务委员兼教育总署督办三千元”。每月都有显示。(二史馆二〇〇五-4595,第10-49页)

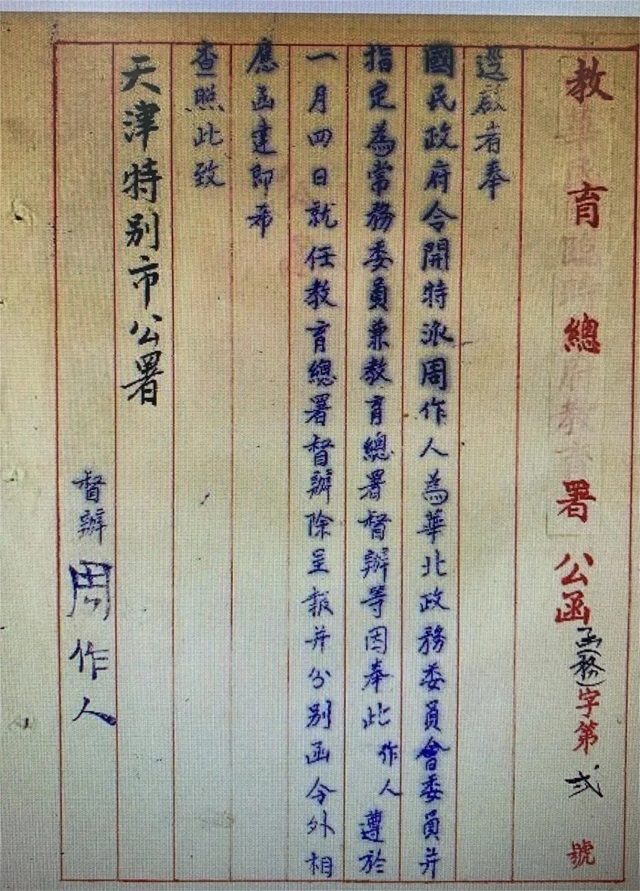

一月六日,周作人以伪华北政务委员会委员兼教育总署督办名义,签发教育总署公函函(务)第贰号,致天津特别市公署,转达南京国民政府令:

特派周作人为华北政务委员会委员,并指定为常务委员兼教育总署督办等因。奉此。作人遵于一月四日就任教育总署督办。除呈报并分别函令外,相应函达即希查照。

此致

天津特别市公署

督办 周作人

中华民国三十年一月六日

(天津市档案馆藏)

教育总署公函(天津市档案馆藏)

三、追随汪精卫大连、长春、南京之行

一九四二年四月十七日,伪华北政务委员会委员长王揖唐致电南京伪国民政府主席汪精卫,就五月四日访问伪满洲国一事,“兹派周督办作人届期赴大连代表恭迎,随节前往”(台北“国史馆”)。

四月二十六日,王揖唐密函,令周作人以伪华北教育总署督办身份,陪同汪精卫赴新京长春(参加日军扶植的伪满洲国成立十年庆典)的经费核拨文书卷中,就有周作人计划带一人(教育总署秘书黄公献)前往大连迎接汪精卫并陪赴新京长春前,于四月三十日领取五千元后的密呈。随后,周作人带随员陪同汪精卫转赴南京,又有五月四日密函显示领取三千元旅杂费。同卷还有周作人五月七日到达新京长春后,八日给伪华北政务委员会委员长王揖唐的电报。行踪及费用,有多份文书,详细记录在案。在这次陪同汪精卫行动前的准备工作,都是在秘密状态下进行的,涉及行踪、金钱,往来均为密函、密呈。在文书传递的“事由”一项中,特示为“密不录由”。周作人五月二日赴大连途中,又有日本官员同行,他的行动处在日军保护之下。

五月七日,周作人随汪精卫到达新京长春后,八日即致王揖唐电:

华北政务委员会委员长王钧鉴:

作人随从汪主席于七日抵新京。谨奉闻。

周作人叩

(二史馆二〇〇五-114)

也就在八日这天,日军扶植的伪满洲国皇帝溥仪接见了汪精卫、周作人等。同日汪精卫、周作人也拜访了关东军司令兼驻伪满洲国大使梅津美治郎。

两百多卷档案文献,显示周作人出任伪华北政务委员会常务委员兼教育总署督办期间的四个基本的工作重点:一、服从并执行日军侵华战争期间全面推行的日化教育;二、帮助日军,强化对华北军事、教育、科技、文化的殖民统治,并配合日军的第五次“大扫荡”(“治安强化运动”),到井陉、彰德、石门视察;三、宣传并推行日军对亚洲各国军事侵略的所谓“大东亚圣战”,是反抗英美殖民者入侵的大亚细亚主义,是解放亚洲各国人民;四、率领东亚文化协议会评议员代表团访问日本期间,两次到医院“慰问”侵华日军的伤病员,并捐款。

周作人多次演讲、撰文,倡导国人“确立国民中心思想”,在一九四二年七月十三日《树立中心思想》(刊9月1日《教育时报》第8期)的演讲中,他说:“所谓中心思想,就是大东亚主义的思想。”这正是日本军国主义者发动战争的主导思想。所以说此时周作人的思想与日本侵略者是一致的,同时,他又故意附加上中国传统文化的包装。

四、到南京出任伪国府委员

华北伪政权内斗,一九四三年二月八日,王揖唐、周作人被免职,九日交接。王克敏继任伪华北政务委员会委员长,苏体仁继任伪华北政务委员会常务委员兼教育总署督办。

二月十一日上午九时,汪精卫主持的南京伪国民政府中央政府最高国防会议第八次会议,在南京颐和路三十四号召开,会议通过周作人为“国民政府委员案”:

主席交议:拟选任周作人为国民政府委员,请公决案。

决议:通过。

[中国第二历史档案馆编:《汪伪中央政治委员会暨最高国防会议会议录》(十六),第233—236页]

这里显示,又是汪精卫“主席交议”。

三月十一日,汪精卫致电周作人,要其到南京出任伪国民政府委员:

北京大学文学院周作人先生惠鉴:

本日提议迳任先生为国民政府委员,一致通过。特祈就任,并祈先生能在日内惠临一谈,以解渴望。专此奉达,并祈电复。

汪精卫真 三月十一日十八时半

(台北“国史馆”)

四月一日上午九时,汪精卫主持南京伪中央政治委员会第一百二十二次会议,在南京颐和路三十四号召开,通过“追认周作人为华北政务委员会委员”案:

主席交议:行政院院长提:拟特派周作人为华北政务委员会委员一案,已送国民政府明令特派,请追认案。

决议:通过,追认。

[中国第二历史档案馆编:《汪伪中央政治委员会暨最高国防会议会议录》(十六),广西师范大学出版社2002年版,第212—217页]

四月三日,周作人被日军扶植的伪华北政务委员会任命为伪华北政务委员会委员。五日,周作人应汪精卫邀请,乘车赴南京,就任日军扶植的汪精卫伪国民政府委员。六日,周作人抵达南京,受到汪精卫接见。十二日,周作人在南京专程回访了自己就读五年的江南水师学堂。而此时的原江南水师学堂改建为汪伪政权的海军部,汪精卫兼任海军部部长。

十五日,汪精卫赠周作人旅费六千元(《周作人年谱》,第659页)。十六日,周作人离开南京,北返。十七日,周作人回到北平。

六月六日,因樊仲云辞南京伪国立中央大学校长一职,汪精卫致电周作人,请其出任南京伪中央大学校长(此时重庆有国民政府的“国立中央大学”)。周作人不就。

五、周作人“落水”后的实际收入

周作人一九四一年至一九四二年间每月得四千二百元(两年实得十万零八百元);一九四三年一月得六千二百元,二月的月俸一千二百元,公费得一千六百零七元一角四分元,合计为十万九千八百零七元一角四分元。也就是说,周作人出任日军扶植的伪华北政务委员会教育总署督办,有明确记录的账面、日记显示,共获取近十一万元。赴日及出京视察所得未见显示。加上随汪精卫长春之行时所得八千元,南京就任伪国民政府委员之行时所得六千元,合计十二万三千八百多元。这自然是一笔不小的数目。

这份民脂民膏,相当于前线八千二百五十四位抗日兵夫同胞被日军屠杀后埋葬费的总数。被日军杀害,或阵亡军人的抚恤金、埋葬费开支标准:一个一等兵、二等兵的阵亡抚恤金是八十元,四、五、六等公役兵夫的埋葬费只有十五元。

由此实际的金钱所得,可以与周作人的日记互证。他白天应对“教育总署督办”的公务,开会、签呈签发公文、视察、接待、走访等,半数以上的中午或晚上都是在与日本军政要人或友朋的宴会饭局上应酬,特别宴请日军官员或出席日军酒会,多有军警保护,艺伎陪酒,可谓花天酒地。这正是周作人两年多真实的生活。

周作人在一九四一年四月率领东亚文化协议会评议员代表团访问日本期间,两次到医院“慰问”侵华日军的伤病员,并捐款一千元。(《周作人年谱》,第614页)一九四二年十一月二十日至二十一日,在赴井陉、彰德、石门视察汪伪政府发动第五次“治安强化运动”(日伪军对晋察冀的第五次大扫荡)及教育工作时,于二十一日,访石门日本侵华日军宪兵队、特务机关及伤病院,为日军伤病院捐款五百元。(《周作人年谱》,第645—646页)

有多少被杀、阵亡的士兵无冢无名。一个先后三次共给杀害中国军民的日军伤兵捐款一千五百元的“落水”文人,却凭自己的荒唐辩解,让学界许多人陷入“辩解”的迷阵。这一千五百元是埋葬一百名中国被杀、阵亡四、五、六等公役兵夫的费用总和。

周作人说:“鲁迅的母亲和他的女人都要我养活。”

那么多为国捐躯的年轻士兵的母亲,谁来养活?

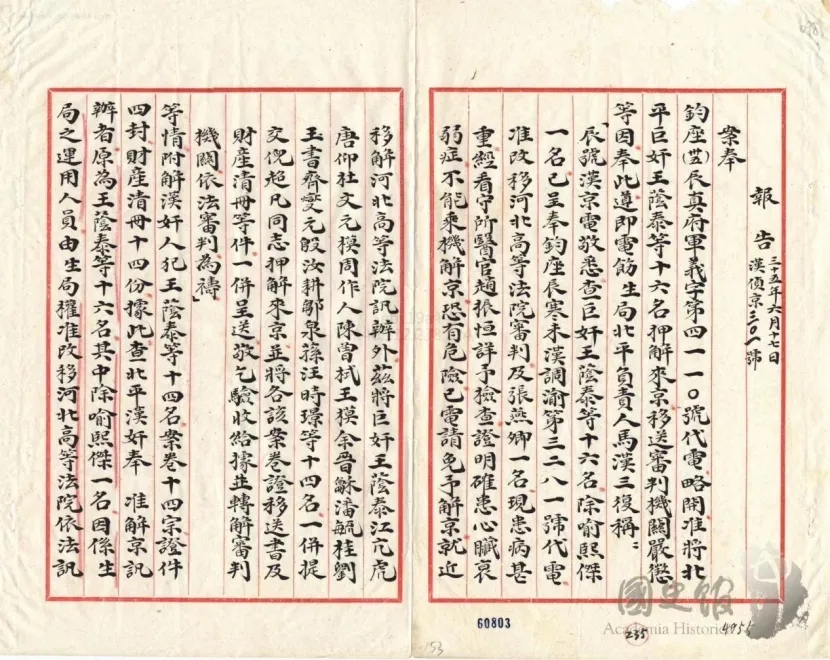

抗战胜利后,国民政府军事委员会调查统计局副局长戴雨农于一九四六年三月十七日坠机身亡。军事委员会改为国防部后,六月,军统局改为保密局,郑介民出任国防部第二厅厅长兼保密局局长。六月十七日,郑介民向蒋中正呈报将北平巨奸王荫泰、江亢虎、唐仰杜、文元模、周作人、陈曾栻、王模、余晋龢、潘毓桂、刘玉书、齐燮元、殷汝耕、邹泉荪、汪时璟十四人,移送南京审判。

司法档案报告

十一月十六日,首都高等法院“三十五年度特字第一〇四字号”文判决“周作人共同通谋敌国图谋反抗本国处有期徒刑十四年褫夺公权十年,全部财产除酌留家属必须生活费外没收”。

民国行政、立法、司法、考试、监察五院分治,各自独立,省市县也相继改行文官制,小船乌篷难摇桨,绍兴师爷退场。周作人入狱服法。

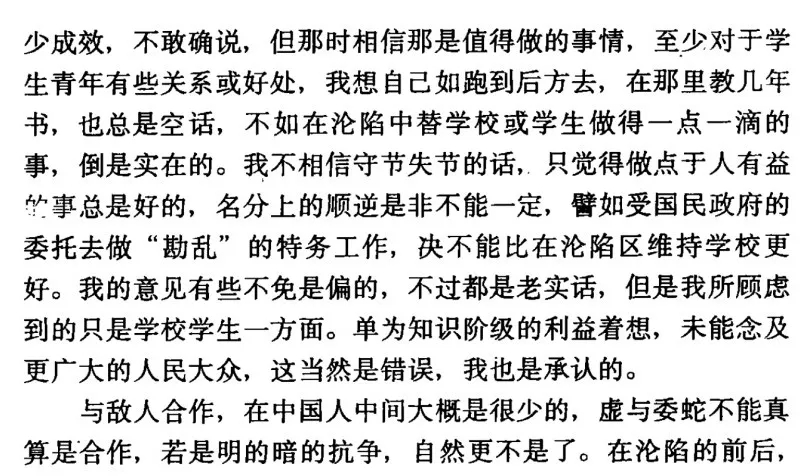

日军侵华战争,给中华民族带来多大的灾难,中国军民死伤多少,周作人从不在文章中叙说。因为他躲过了战争的苦难,也不知国人深重的灾难。我虽无法计算出中华民族在这场灾难中军民的死伤人数,但我可以计算出周作人“落水”后的金钱收入,为侵华日军伤病员捐款多少。一身“落水”一段孽缘,以后的岁月里,“通谋敌国,图谋反抗本国”的周作人,一直不停地为自己“落水”辩解,在一九四九年七月四日给周恩来写信,把旧政权“戡乱”、刺杀他的“特务”与他“落水”“失节”不为旧政权“守节”扯到一起:“我不相信守节失节的话,只觉得做点于人有益的事总是好的,名分上的顺逆是非不能一定,譬如受国民政府的委托去做‘戡乱’的特务工作,决不能比在沦陷区维持学校更好。我的意见有些不免是偏的。与敌人合作,在中国人中间大概是很少的,虚与委蛇不能真算是合作,若是明的暗的抗争,自然更不是了。”

《周作人的一封信》,《新文学史料》1987年第2期

一九四一年十二月八日,日本宪兵占领燕京大学,以该校师生宣传、组织抗日为由,相继拘捕、关押了校长司徒雷登、各机构负责人及著名教授张东荪、陆志韦、洪业、邓之诚、 陈其田、赵紫宸、赵承信、刘豁轩、林嘉通、蔡一谔、侯仁之、周学章等,抓捕了孙以亮(道临)、刘子健等十一名学生。其中刘子健等学生均遭受严刑拷打。这是“教育督办”周作人一九二二年至一九三一年曾连续执教过十年,并在一九三八年又以“客座教授”名义任职半年的大学,这些教授多是他之前的同事。作为“教育督办”,周作人并未出面营救,却称自己“在沦陷区维持学校”,“在沦陷中替学校或学生做的一点一滴的事”。

“文艺是为帝国主义者的,周作人、张资平这批人就是这样,这叫作汉奸文艺。”(毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第855页)

日军侵华战争期间,“落水”的文人得入侵者卵翼,进而为侵略者所利用,卖身求荣,失节所得,较南渡西迁或留在沦陷区守大节的穷苦教授、文人,生活优越。作为“落水”为官的著名作家、教授,周作人的生活不苦。他时常念叨的五苦:苦雨、苦住、苦茶、苦口、苦心,皆为文学隐喻,为佛说世间八苦的另类表达,乃虚拟之苦,似中华自然鬼神文化中的鬼魂附体,白日说鬼,并非中国国民的真实之苦,也不是他的生存之苦。

佛学苦素,文学腥荤,半儒半佛,亦荤亦素。

一口一茶一苦心,一雨一室一素裟,亦真亦假。

苦,在他只是又一个符号,不能信以为真。

有清一代,与无徽不成镇、无湘不成军相应的是无绍不成衙。绍兴师爷的文风在科举不第的周氏兄弟手上,因留学日本,而闪烁着更加主动出击的武士刀寒光。周大、周二,自《新青年》的《随感录》栏目始,让师爷刀笔吏的传统,转化为杂文与随笔刚柔并存的两种文体。与周大那匕首、投枪,“骂人的艺术”文风不同,周二则是掩藏笔锋,转移视线,曲径施阴招,向世人表功喊冤时,温柔一刀,就抛洒出“日军主使刺杀”他的烟幕。

携笔墨入水,一池难自渡,却沾染一身污迹。

一九四二年十二月八日上午,身着日本军服的周作人,以副总监的身份,与伪华北政务委员会委员长王揖唐总监,一同出席伪中华民国新民会青少年团中央统监部成立大会,并检阅青少年分列行走仪式。事后他在南京老虎桥狱中对来访的黄裳说:“‘演戏两年’,那些都是丑角的姿态云云。”(黄裳:《老虎桥边看“知堂”》,《锦帆集外》,生活·读书·新知三联书店2009年版,第208页)

我年少习医不成,转做文学“侦探”,破解心术,掌握关键,为作家立传,却难逃传主家属为长者讳的人事恩怨和是非纠缠。因周作人是业师任访秋的研究生论文指导教授,起初我对周二的阅读兴趣大于周大。四十年前读港版《知堂回想录》,文字之工,心绪之巧,史实之繁,我既感觉风动、树动、幡动,更触摸到苦住庵周二的恶相心动。细看其笔下一花一叶,多一云一雾弥漫,别人不疑处我却有疑,直觉有鬼有诈,曾想一探究竟,却不得门径,随即转向为胡适作传。

二〇二〇年,被困“二史馆”,疫年心茫然,直向汪伪政权档案,起获周作人两百多卷。开卷捉鬼,缴获刀笔,扯出他“落水”的这一身脏衣,衣穷周二见。作人鬼话,不由他说。

生命中也曾有“五四”新文学运动中周氏兄弟的高光时刻,但“落水”附逆的一身污迹,却须用下半生的时间去洗刷。活在垃圾时间里,寿则多辱。而这该死的又无法洗去的污迹,是如此深烙在身,即便是葬身火炉之后,又力透纸背,显于史书。持刀笔者被刀笔,是绍兴师爷早已算定的最后一种死法。

前造因,后有果。如是,我说。

更多

更多

吴青松:我把画《三体》当成是一场修炼

“我把画《三体》当成是一场修炼,修炼可以为之后的创作提升能力,同时在其间隙,也能为之后的创作做好更充分的准备。”

更多

更多

石舒清:三本书的收藏记忆

记得大概十年前,我买到一本版本很是特别的《忠王李秀成自述》……