阿乙:真实与虚构的咬痕

我写这篇小说是因为我看了苏联专家写的《刑事侦察学随笔》,书里提到一个早年的案例——

一家乌克兰农庄的养猪场,大量猪仔舌尖被剪并死亡。在当时这很容易被理解成是对革命事业的破坏,即使不从这方面考虑,也容易被视作人为作案。但最后通过专家组蹲守,发现凶手是一批老鼠,它们分工合作,用唇吻冒充奶头,诱骗猪仔伸出舌头,一把就撕走猪仔的舌头。

我想到我在20世纪80年代住在乡下药材站的经历,那间宿舍非常破旧,老鼠经常钻进来觅食,我对它们的智慧和野性至今记忆犹新。有一天晚上,只有八岁的我睡在蚊帐里,旁边还有一个身强体壮的保姆。但老鼠还是钻进蚊帐,朝我右耳的耳廓猛地咬了一口,然后原路返回,从一个洞口逃跑了,至今我的耳廓还有一点点残缺。我由此想到,如果不是保姆在旁边,恐怕老鼠会咬掉我的耳朵呢,即便有蚊帐笼罩着我。

因此,我想写一个小说——有一个小孩睡在房屋的中间,他的父亲有一点精神不正常。在小孩的舌尖被老鼠咬走以后,人们根本不相信老鼠这么剽悍和复杂,认定是他父亲精神病发作,用剪刀剪了孩子的舌头。他的父亲解释不清楚,从此离家出走,再也没有归来。

在《舌尖疑案》的创作中,我让那个长大的小孩——也就是因舌尖被咬而导致大舌头的 25号——沉浸于“老鼠作案”这一真实而匪夷所思的“迷人的想法”里,让他的对手——在公安局工作的黑濂——成为逻辑与理性的坚守者,从更强势的证据链、更多的经验来判断,这是他父亲精神病发作的后果。

故事在两种引力间摇摆:刑侦工作者对证据链的洁癖,与狂想者对叙事黑洞的迷恋。

故事分为两个层次:第一个层次,是大舌头25号对黑濂讲他的这一童年旧事,并提出自己的判断;第二个层次,是黑濂教导员与我分享25号的故事,并提出相反的判断。他想获得我的看法,但我竟然拿不定主意。我既支持这方又支持那方,这反映出我经历的复杂性:我既做过一名谨慎的警察,现在又是一名对狂想有着宽容的小说作者。我把难题交给读者。

另外,在小说里,我还较为深入地探讨了一种强迫症,那就是对伤害别人和自己的焦虑。因为害怕伤害别人和自己,反而被这种想法给吸引,最终走上了伤害的道路。我听说战栗的剃头匠最后用剃刀抹了顾客的喉咙。我们人类的心理黑洞太多了,这些存在于我们的本性当中。

这些年,我的小说写作产生了较多的变化,我总是没办法坚持一种方式,而总是在多种方式里试探。试探本来是确定的一个手段,但最后试探却成为一种目的、一种终局。我想我可以称自己为一个不确定的作者,我很喜欢这样。

更多

更多

肖复兴:读书,是一辈子的事情

“第一本书的作用竟然这样大,像是一艘船,载我不知不觉并且无可抗拒地驶向自己意想不到的地方。”

更多

更多

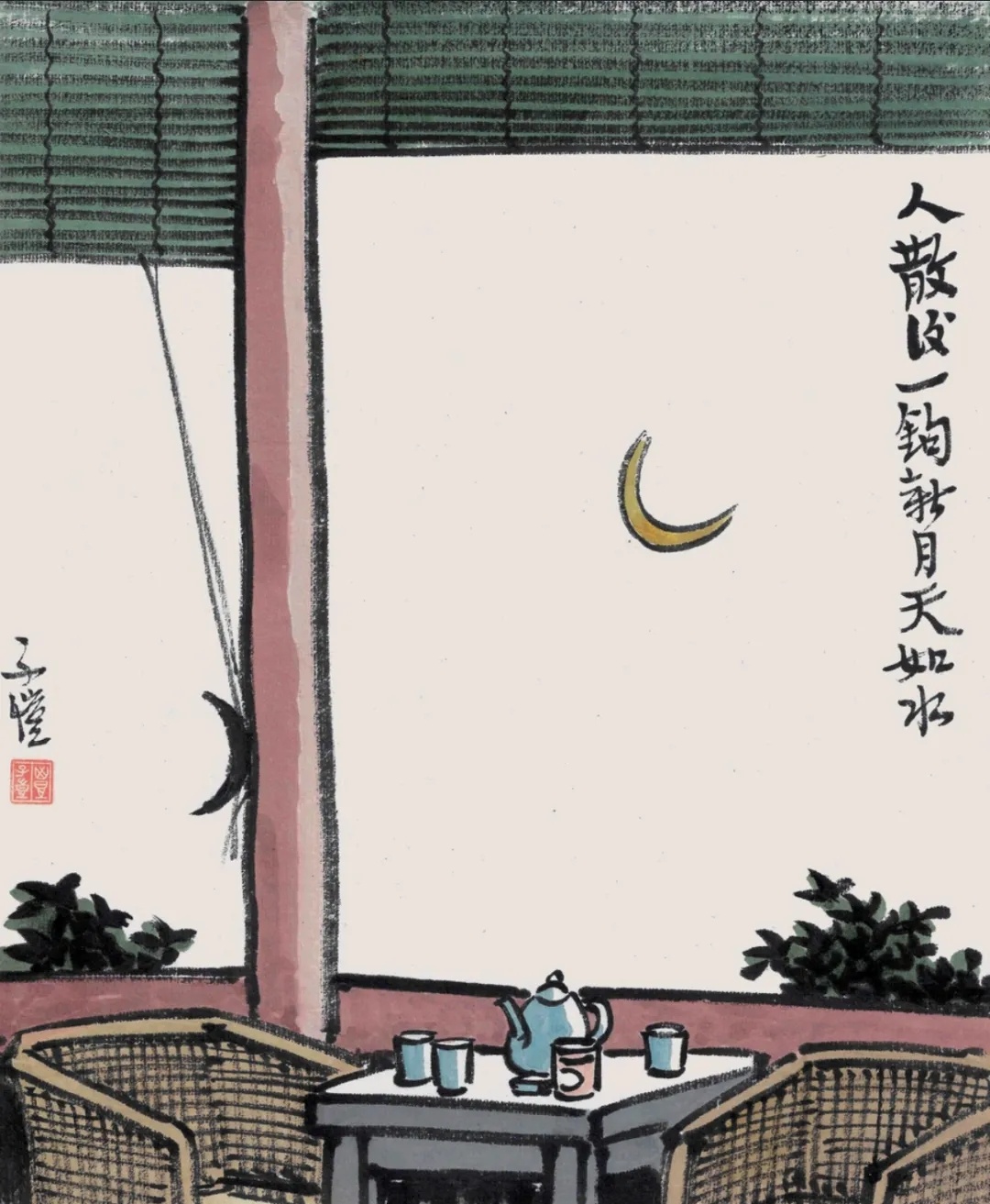

王军:人散后,一钩新月天如水

“人的一生,遇上过多少个一钩新月天如水的夜?”

更多

更多

散文 | 母亲的老布鞋

以“母亲的老布鞋”为线索,串联起母亲大半生的辛劳与温情,制作老布鞋的细节与爱意,以及象征意义。

散文 | 松魄千霜

本文以青衫客从初见的惊叹,到触摸时的感佩,到听涛时的共鸣与自省,再到对画松、听心、持守等问题的思考与回答,最后以充满敬意的告别作结,形成一个完整的欣赏与感悟历程。赋予松树

散文 | 爷爷

对爷爷的怀念

散文 | 公竟渡河

大禹劈山,北魏凿石,登天梯跃龙门,不是同一批人,却是同样的人。那种“虽千万人吾往矣”的倔强,那种九死无悔绝不丢盔弃甲的刚韧,那种不计成败敢在绝路中走出生路的孤勇,用河津话

诗歌 | 年轮之上(组诗)

中年之后,终于慢下来了 管理的园囿,越来越少 时间的绳索,一点点勒进躯体 生活的卷帙,著述颇丰 他们喟叹一声,年轮的指针 晃了晃,像不息的小小寰球