陈逸飞的视觉转型: 从记叙历史到记录时代

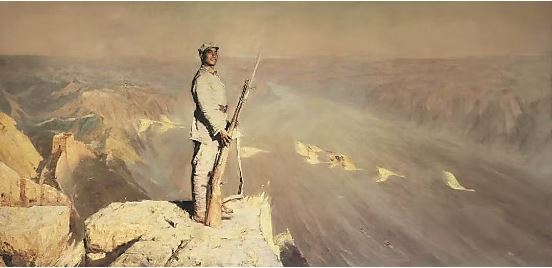

黄河颂 陈逸飞 作

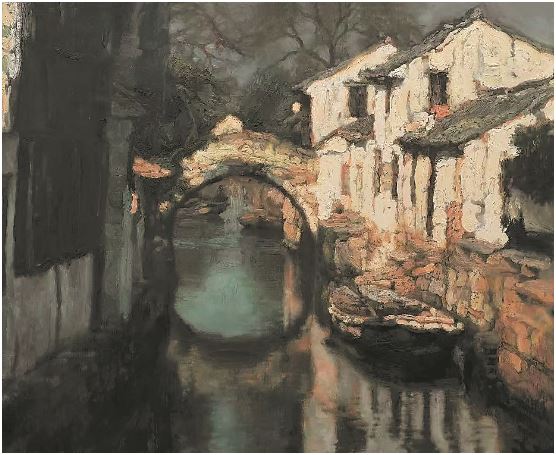

周庄 陈逸飞 作

从20世纪70年代的革命现实主义油画,到80年代后对水乡、女性、藏族群众等主题的细腻描绘,再到后来对电影、雕塑、服装、杂志等新媒介的大胆涉猎,陈逸飞的作品具有与时代精神同频共振的特点。他始终保有对当代思潮的敏感度,并在创作中注入鲜明的个人风格。近日,在上海浦东美术馆举行的“时代逸飞:陈逸飞回顾展”是迄今为止规模最大、内容最完整的陈逸飞个人回顾展。现场展出约80幅油画,穿插有百余件珍贵历史文献及雕塑、电影等媒介,为观众了解陈逸飞提供了清晰的历史脉络和视觉窗口。

陈逸飞1946年生于浙江宁波,1960年进入上海市美术专科学校学习。1965年,上海油画雕塑创作室成立,陈逸飞作为新成员加入。当时,他全身心地投入历史革命油画的创作,贡献了许多杰出作品,如《黄河颂》《开路先锋》《踱步》等。这些作品呼应了国家对革命现实主义艺术的需要,在主题和技法上具有浪漫化的倾向。艺术家突出表现特定历史时刻中人物的姿态,引导人们关注历史中的主体:他们是屏息凝神的注视者,更是历史进程的积极参与者。画中人物外显的姿态将观者拉入凝固的时刻。有一幅作品尤为明显地表现出这种互动:在油画《踱步》的前景中,陈逸飞本人从座位上起身,背对观者,袖口卷起,表明其画家身份。这一连串姿态仿佛不留痕迹,因为他想要人们关注画面中央那些历史图像,即以蒙太奇形式出现的中国近代史图景,如鸦片战争、甲午战争、八国联军侵华、五四运动等。

这种针对人物姿态的艺术修辞亦可见于《黄河颂》与《占领总统府》。《黄河颂》以八路军战士为主体,描绘了抗战期间八路军战士从容自信的姿态。背景中,凝结成线状的黄河奔流于峡谷,呼应了歌曲《黄河》的音乐性。《占领总统府》描绘渡江战役后解放军战士攻入南京总统府、升起红旗的场面。明暗法的使用强化了画面的叙事性。光影与姿态的结合,使人自然联想到浪漫主义画家欧仁·德拉克罗瓦作于19世纪的《自由引导人民》。二者同样凭借象征性的姿态与几何构图,激发起观者深刻的情感共鸣。

如果说陈逸飞的革命历史题材作品反映出特定时代背景下,艺术家对宏大主题的浪漫化写实创作,那么他后期的肖像画与风景画则体现出一种更加多元的艺术重构。表现手法上,他调和直涂画法和罩染法,使留白与光晕重现画布之上。80年代以来,面对西方文化冲击,中国艺术家群体转向对深层文化内核的探讨,陈逸飞也不例外。以其90年代后创作的《玉堂春暖》为例,这幅巅峰之作包含了多重文化空间。第一重空间为民国时期的上海,历史上中西交汇之重镇。第二重空间为私密的女性空间。艺术史学者巫鸿曾将“女性空间”定义为“被认知、想象、表现为女性的真实或虚构的场所”。在《玉堂春暖》中,表演京剧《玉堂春》的花旦用身体分隔出这样的空间:精致的饰品与优美却感伤的姿态构成女性特质,与沉默而带有侵略性的男性形象形成对照。第三重空间则为戏剧空间。京剧是上海新都市文化的一大表征,与摩登女性的形象形成对比。最终,作品借上流社会女性的逼仄与压抑,展示了中西文化在碰撞时产生的融合与隔阂。

作为跨越改革开放前后的艺术家,陈逸飞的创作轨迹从《黄河颂》的集体叙事转向《玉堂春暖》的私密表达,本质上是对社会转型的视觉回应。这种创作观要求艺术家保持个体审美独立性,承担记录时代精神变迁的文化责任,通过视觉形式构建民族集体记忆的图谱。20世纪90年代以来,随着消费社会的到来和大众文化的发展,陈逸飞逐渐意识到“视觉文化”的重要性,坚持不懈地倡导“大视觉”理念。这一雄心勃勃的“大视觉”理念体现在两个维度上:观念层面,“大视觉”理念强调艺术创作应当反映个体心灵与时代精神的互动关系;实践维度,“大视觉”体现为通过多元化美学手段提升全民视觉素养的系统工程。换言之,其目标指向国民美育。陈逸飞突破传统绘画边界,将艺术实践拓展至时装设计、杂志出版等大众文化领域,形成完整的视觉产业链。这种实践不仅将专业艺术语言转化为日常生活美学,更试图通过产业变化改变中国在全球文化生产中的位置,其核心在于使视觉审美成为当代人的基本文化素养。在视觉呈现方面,陈逸飞开始重视公共艺术,专门为上海的公共街区设计《艺术之门》《东方之光·日晷针》两件雕塑作品,并且还将他的实践领域拓展到了电影、服装、杂志等方面,以此开启了艺术跨界之旅。

“视觉”这一文化建构经现代化发展之后,在人们的日常生活中愈发重要。随处可见的视觉产品影响着人们的感知,陈逸飞曾将当时的上海比作一座“视觉学校”。在他的艺术语境中,这一概念有着几重深刻的内涵。首先,这座城市本身就是动态的视觉教材。上海滩新旧并置的都市景观天然训练着市民的视觉敏感性。正如陈逸飞在《海上旧梦》系列中捕捉的,每块砖石都镌刻着东西方视觉文化的对话痕迹。其次,上海孕育了独特的视觉教育机制。从月份牌广告到老电影制片厂,从旗袍剪裁到梧桐树影的光影游戏,城市通过日常细节持续传递着视觉教养。这种教育并非发生在传统课堂,而是悄然渗透在咖啡馆的玻璃反光中、苏州河的水波褶皱里,潜移默化地培养着市民对色彩和构图的审美感知。作为一座真正的“视觉学校”,上海最核心的价值在于其生产视觉认知范式的能力。石库门门楣的装饰纹样成为解读社会阶层的密码,外白渡桥的钢铁结构则成为理解现代性的媒介,这种视觉规训不仅塑造了海派文化独特的审美辨识度,也为陈逸飞提供重构历史的图像词典——恰似他在《海上旧梦》里巧妙调用的那些城市记忆碎片。

从融合写实主义与东方意象的油画,到跨界参与电影拍摄和本土公共艺术实践,搭建青年媒体平台,陈逸飞始终以开放姿态回应时代变迁与个体精神探索。作为现实主义传统的继承者与创新者,他不仅构建了属于自己的美学体系,也参与中国当代视觉文化的建构。他的艺术是个体感知与时代精神的共振,他所开创的视觉经验亦为我们理解艺术与时代的关系提供了新的启发。

(徐陈汇系同济大学人文学院硕士生、毛秋月系同济大学人文学院助理教授)

更多

更多

肖复兴:读书,是一辈子的事情

“第一本书的作用竟然这样大,像是一艘船,载我不知不觉并且无可抗拒地驶向自己意想不到的地方。”

更多

更多

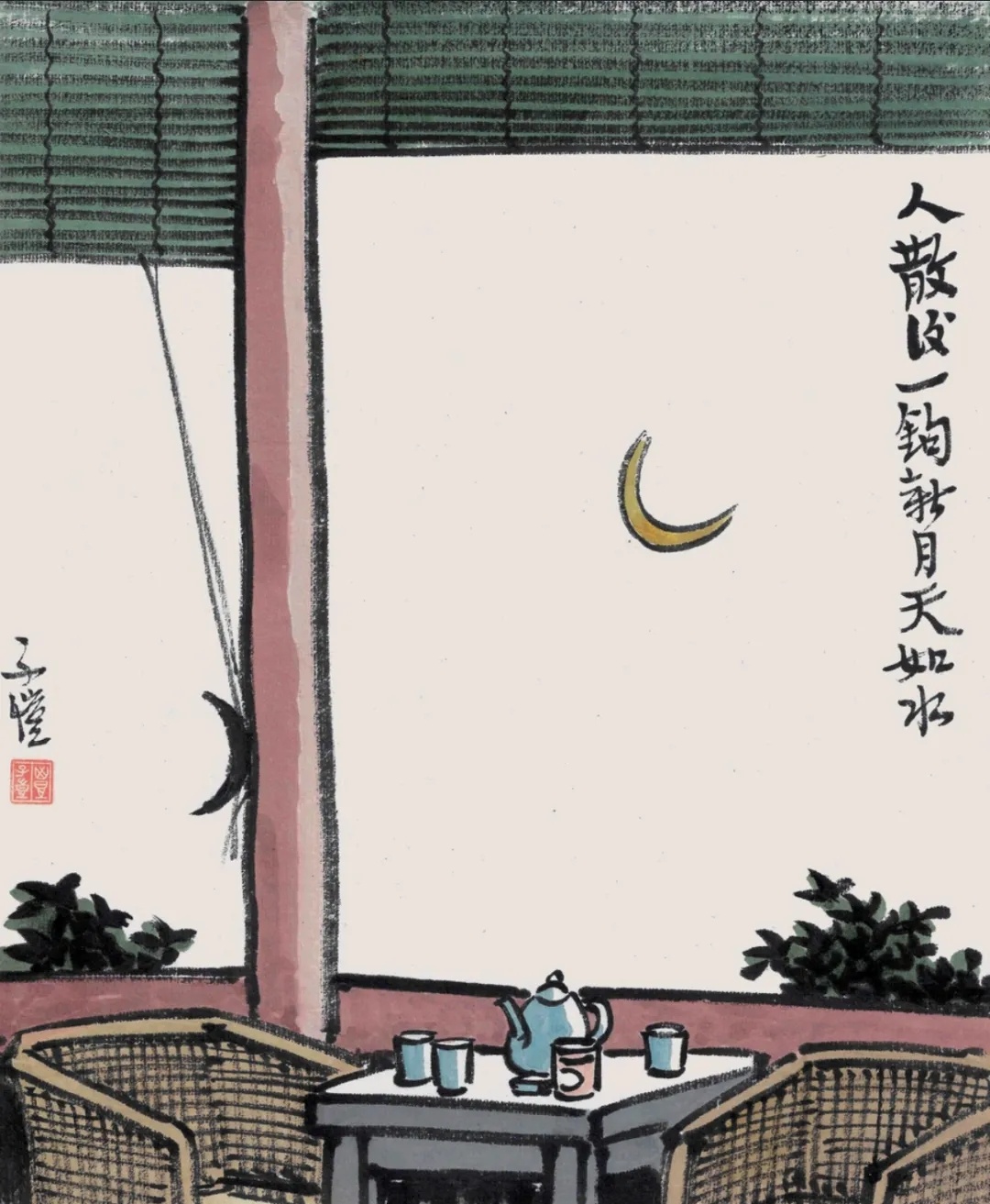

王军:人散后,一钩新月天如水

“人的一生,遇上过多少个一钩新月天如水的夜?”

更多

更多

散文 | 母亲的老布鞋

以“母亲的老布鞋”为线索,串联起母亲大半生的辛劳与温情,制作老布鞋的细节与爱意,以及象征意义。

散文 | 松魄千霜

本文以青衫客从初见的惊叹,到触摸时的感佩,到听涛时的共鸣与自省,再到对画松、听心、持守等问题的思考与回答,最后以充满敬意的告别作结,形成一个完整的欣赏与感悟历程。赋予松树

散文 | 爷爷

对爷爷的怀念

散文 | 公竟渡河

大禹劈山,北魏凿石,登天梯跃龙门,不是同一批人,却是同样的人。那种“虽千万人吾往矣”的倔强,那种九死无悔绝不丢盔弃甲的刚韧,那种不计成败敢在绝路中走出生路的孤勇,用河津话

诗歌 | 年轮之上(组诗)

中年之后,终于慢下来了 管理的园囿,越来越少 时间的绳索,一点点勒进躯体 生活的卷帙,著述颇丰 他们喟叹一声,年轮的指针 晃了晃,像不息的小小寰球