以“北京”作为方法,续写北京当代诗歌历史 独家|追慕不如燃烧

刚刚步入2022新年,不少人的朋友圈被一则消息刷屏,对新诗产生了深远影响的九叶诗人最后一叶郑敏先生走完她102年的人生,于1月3日辞世。2021年,她通过自己的女儿、诗人童蔚寄语诗集《燃烧时间的灰烬——北京当代诗人十九家》——“祝愿他们继续写下去”。短短一行文字出现在新书腰封上,可能成为这位智慧非凡的诗人留给后辈最后的话语。

《燃烧时间的灰烬——北京当代诗人十九家》书影

“虎豹行单”,无可归类

上世纪七八十年代,绝大多数城市生活还在“自给自足”的内循环轨道运转,今天,除却“政治经济文化中心”这样过去人们耳熟能详的定位,越来越多面目各异的人群和不断翻新的文化形式不断注入北京这座城市古老的肌体,并形成一个充分开放的现场。北京应有尽有,以至于很难用几个词汇精准概括和描摹。“一千个人眼中有一千座北京城”并非一厢情愿的臆想。出生地不在北京,但成长于此的诗人西川早在80年代便结识了不少北京诗人,跟其中一些成为了朋友……这些朋友对西川产生了不限于文字的,说话方式乃至生活方式上的影响,“我最早开始见世面,见诗歌的世面,见北京文化的世面,离不开这些朋友。”2006年,西川经由一个北京宗教建筑的项目认识了很多各个层面的北京人,北京的面目在他心中逐渐清晰丰满,“天桥是北京,皇城根儿是北京,学院集中的海淀是北京,商圈云集的朝阳也是北京……老皇家的北京,土生土长的北京,满族人的北京,知识分子的北京,外地人到来所构成的北京”,他意识到,“北京由很多不同的面向构成,是一个异常丰富的所在,几乎无可归类”。受长期生活的熏陶,文字便自然浸染了北京的气息。一位北大老师对西川说,“一眼就能看出你的东西是北京人写的,因为北京人什么都敢招呼”,不仅外在,北京的性格同样蕴含“什么都敢招呼”的一面,是无可归类的存在。

诗集发布现场座谈交流。由左至右:唐晓渡、周国强(阿曲强巴)、西川、高星、老贺、戴潍娜

地理因素对人文产生着潜移默化的影响,不论后来的生活轨迹走向如何,写作发展成什么样,北京诗人的生命中天然携带了独属于这里的印记,一生脱不开关系。在这个共同来处的庇佑下,北京诗人的创作到底呈现怎样的传统和风貌,却并不好“一言以蔽之”。诗人万夏曾说,北京这个地方“天气散”,气息往上走,人自然喜散不喜聚,这无意间透露了北京诗人一个突出的脾性,“虎豹行单”,独一无二。

朦胧诗之后,谁是北京诗人?

2020年到2021年间,诗人老贺在选编诗集时有与西川同样的发现,无可归类仍不失为一种线索,他试图串联起那些散落的珠子,尽力还那些过去被朦胧诗光芒掩盖的北京诗歌后来者以清晰的面目。盘旋于他脑海的追问变相促成了这一次新的梳理——当年北岛、芒克、杨炼、多多诗名显赫,而朦胧诗之后,究竟谁是北京诗人?

“那时候圆明园不收门票,整个区域是开放的,我们小时候骑车能从一零一中学穿过去,夏天芦苇快跟人一样高,秋天则真长到一人多高,福海有时候有水,有时候没水,阳光照在山坡和芦苇上,举目完全是一片野景”,青年时代曾一度居住在圆明园福海中央岛上的诗人黑大春,想必也惯看与老贺眼中别无二致的风景,否则“仿佛最后一次聆听漫山遍野的金菊的号声了”(《秋日咏叹》)怎会顺理成章地浮现诗人笔端?

1984年,黑大春与雪迪、大仙、刑天、殷龙龙、戴杰、刘国越等一批北京青年诗人成立“圆明园诗社”,继朦胧诗之后,以风格迥异的个性化创作对诗界产生了影响。彼时黑大春大概不曾想到,数十年后,有感于同样浓烈秋色的另一个北京诗人,对他们曾经吟诵的旋律念念不忘,试图用一本诗集,捡拾起失落的乡愁。

35年前的“幸运”,35年后的“缘起”

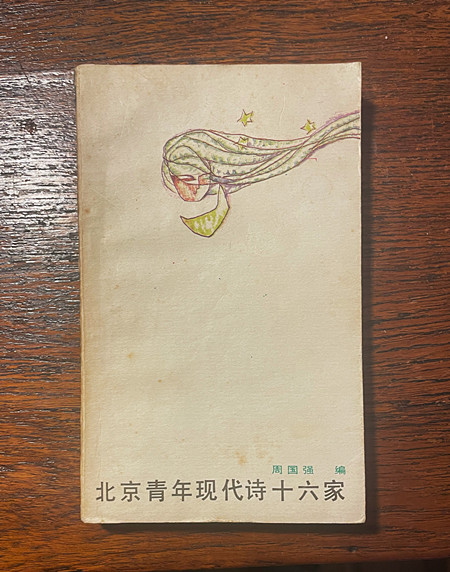

1986年,一本名为《北京青年现代诗十六家》的诗集横空出世,北岛、江河、芒克、食指……一个个熟悉的名字历历在目。鲜为人知的是,这本书几乎是“糊里糊涂撞出来”的产物,诗集的选编者,诗人阿曲强巴向当年北京“最牛”的青年诗人们约来诗作,原本打算应聘一家知名报纸,编辑“只做诗歌”的副刊。那个年代,诗人大多是理想主义的信徒,阿曲“当年像个书呆子一样到处找人,毫无章法”,有的人什么都不问就把诗给了他,也有人拒绝他。一穷二白不输气魄,“要永远记得,相信我行,就一定能行,让这世界适应我”,两鬓斑白的老阿曲回想起当年“壮举”,眼中闪现出分明还是那个天不怕地不怕的青年的光亮。听起来近乎疯狂的举动最终成就了《北京青年现代诗十六家》,见过诗集的人无不惊叹于它几乎“一网打尽”当年风头正盛的青年诗人。后来者老贺在友人马高明家中见到这本不厚的小书时,冥冥中注定,这本当年“毫无章法”的幸运之作某种意义上成了35年后的缘起。只是这一次,诗集的诞生无法复制当年的幸运和戏剧性,取而代之的是横亘在眼前的艰苦劳动。

1986年出版《北京青年现代诗十六家》书影

没有任何预谋的“16”加上没有任何预谋的“19”,等于35,两次梳理北京诗歌中间刚好隔了35年,“这是一个巧合,也可能是一个密码,我不知道。”诗人老贺说。

“或许不是余波-我们要走自己的路”

2022年1月15日气温骤降,中断了持续多日的晴暖,凛冽的风未能阻止许多久未谋面的老友聚集到鼓楼西剧场。读诗,怀想,《北京当代诗人十九家》面世,人们以一种浪漫主义的仪式追慕北京诗歌江湖。或许他们中一些人的现身,和另一些人的隐身共同回答了老贺心中的追问——北京诗人都去哪儿了。

诗人阿坚朗诵新作

诗人童蔚朗诵

诗人张爽朗诵

诗集中最年轻的诗人瓶子朗诵

音乐人陈涌海现场表演

朗诵会合影

诗人童蔚在大提琴舒缓深沉的奏鸣中缓声猜想,假如博尔赫斯长住北京,他一定是胡同里的老大爷,特别爱讲故事;假如让老舍居留上海里弄,他的音调也不会那么京味儿,“今天这本书里的北京诗人正在向四面突击,虽然承接了前辈诗人的黄金传统,但或许我们不是余波。北京是一座最神秘的迷宫,最大的难题就是在这座辉煌的宫殿里继续创作,我们要走自己的路。”

音乐人Gia Wang朗诵诗人宋逖作品时,诗集编者老贺在台侧沉思

访谈:

“北京即诗”

中国作家网:在怎样的契机下,你读到了35年前出版的诗集《北京青年现代诗十六家》?

老贺:1986年由漓江出版社出版的《北京青年现代诗十六家》一书的编者阿曲强巴也是当年诗集收录的诗人。这本书我很早就听说过,而最早见到是在马高明家中,他的诗歌也被收录到了我们这本诗集中。马高明80年代就开始写诗,同时也做翻译,还是一位活动策划人。更多人知道他其实是因为“九月画廊”。90年代初,马高明在团结湖公园里做过一个九月画廊,名为画廊,实际上它几乎是北京最早的独立文化空间。除了画展,当时不少公开的展览、酒会、诗歌沙龙、文学沙龙都在那里举办,它成为当时既具有流动性,又非常重要的文化据点。我与他相识于90年代初,他“退隐”之后,前些年开始去探望,2018年我去他家时,真正看到了这本虽然早就知道,一直未能亲眼看到的诗集。基于多种原因,当年能够正式出版的民间诗人诗集并不多见,因此这本诞生于上世纪80年代的诗歌选集显得尤为珍贵,里面收录的几位诗人在今天的诗坛声名在外,而当年很可能是他们的作品第一次正式出版,走进读者视野。比如食指,此前他的一些作品在一些民刊中发表过,但正式出版很可能是第一次。总之35年前这本诗集对北京诗人来讲非常重要,具有文献价值。

中国作家网:编撰一本诗集绝非易事,除了受到前作的触动以外,还有哪些原因令你产生了为北京诗人编辑一本诗集的念头?

老贺:时隔35年,决定再次选编一本北京诗人诗集与这本书密切相关,但最早的动机并不是这本书,因为我在很多北京的诗歌沙龙和诗歌活动中常常感到主角并不是北京本土诗人,于是不自觉在头脑中产生了一个“北京本土诗人”的概念,我想这实际上是一个追问的角度,我关心并且相信,有人像我一样关心“北京本土诗人都去哪儿了”?由此产生了探究的动机,再加上见到35年前这本书的触动,促使我真正开始行动,再做一本关于北京诗人的书。

中国作家网:不论启发选编如今这本诗集的前作,还是眼前的《燃烧时间的灰烬——北京当代诗人十九家》,“北京”无疑是最为醒目的原点与依据。在作家宁肯看来,“北京是一个拥抱诗和诗人的城市,北京与诗互为镜像,北京即诗”,北京当代诗歌传统的内涵是什么?

老贺:宁肯是一个很有感知力的人,我理解他表达了两个层面的意思,一方面是感性抽象的,另一方面有具象所指。

从感性抽象出的层面理解,北京的悲欢离合,北京的空灵、魔幻等特质都跟诗相关,因此“北京即诗”。而从具体的层面理解,因为诗歌是最容易调动年轻人,也最容易切中时代先声的形式,于是每到文化变革的重要时间节点,诗歌总是“冲锋陷阵”的那一个。两次发生在“冲破过去文化”背景下的新诗的重要活动发源地都在北京。一次是胡适、刘半农、沈尹默等投身的白话文运动、白话诗运动,另一次则是以北岛、顾城、江河、食指、芒克等为先驱的朦胧诗派兴起。这批诗人迫切地想要摆脱集体话语钳制,用非固化的、非模式化的个人语言解读世界和历史。诗歌本身具备两个特征,一是独立性,一是想象力,北京诗歌无疑也具备这样的精神。在白话文运动中,最先建立的是文学态度,后来人则在前辈基础上发展了美学,而朦胧诗不仅影响了当代诗的走向,对整个80年代文化启蒙都有深远的影响,同时这批诗人至今仍是顶端诗歌美学实践者。这些都绕不开源头北京。在这个意义上,北京即诗。

当年读北岛、芒克、顾城、杨炼、多多的诗,觉得很震撼,原来诗歌还可以这么写。这批诗人的语言方式一方面来自于现代主义语言的通感,抽象、具象,眼耳鼻舌的感受随意打通。另一方面来源于他们积攒多年集中到一处释放的青春活力。他们不约而同地拒绝沿用之前的语境和话语表达,转向使用新的语言,由此,他们从不同层面构成了丰富而异质的“北京当代诗人群像”。

上世纪70年代末80年代初,虽然诗人在各个地方都有分布,但北京仍是事实上的中心之一,比起如今,当年写作的地域性非常明显。其中尤以北京、上海、四川三地最有影响力,随着时间推移,地域之间的交汇和交融才成为常态。

将“北京”作为一种方法

中国作家网:时隔35年之久,在众多北京诗人中选择出“十九家”集结成册遵循了怎样的考虑?为什么不是少于或者多于“十九”这个数字?是否担忧使用 “北京”这样一个具有明显地域属性的标准引起争议?

老贺:这也是我一边做书一边反思的一件事。诗歌写作和阅读本身与地域性并无关联,我把“北京”作为一个分类的方式,构成了选编这本书的边界。现在有些诗歌选本没有明显的边界,可能体现的只是选编者的趣味。客观来讲,地域的确存在局限,但同时它也就构成了一种明显边界。选择地域作为选编的框架,其意义不在于消极的“隔离”,或者说,我期待它提供一种观察的角度。

至于为什么最终呈现了“十九家”,而非“十八”,或者“二十”,其中既有必然也有偶然。

北岛、多多、杨炼那些朦胧诗诗人已经是全国、乃至世界性的诗人,他们身上不存在遮蔽,他们的诗是当代汉诗源头性的。因此这次梳理的视线首先自然而然转向了他们之后,换算到人的年龄,大约是1955年之后生人,从阿坚、童蔚、雪迪开始。第二,这次选编侧重于出生在北京,或者在北京的基础教育影响下成长起来的诗人。第三,这一点非常重要,即那些至今仍然坚持写作的诗人。尤其是指五六十年代出生几十年坚持写作的诗人。

除美学标准以外,同时满足这几个标准,不失为一种可识别的方式,读者拿到这本书,很容易察觉它想顺着哪条线索,梳理什么东西,以及选编的目的是什么。

这个标准首先不是一个狭隘地强调地域优势的标准,其次,19这个数字也并不说明北京范围内就这19个人写得好,毋宁说它在一定程度上代表了三十年来的北京诗歌生态。

中国作家网:就像一个观察的切片断层。

老贺:对,这个切片遵循了梳理和反遮蔽的依据,至少脉络是清晰的。

中国作家网:距离1986年以“北京”为方法梳理北京当代诗人的创作已经过去35年,这是一段不短的时间了,为什么以同样的视角再次审视北京诗人,需要间隔这么久?

老贺:为什么35年来鲜有人做这个事情?当然这有偶然性,实际上地域已经很难成为标准。相比较地域首要具备的封闭和固定的属性,北京已经生成为一个开放、鲜活、流动的现场,假若试图如法炮制从前那个思路,容易显得不合时宜。在我看来,35年恰恰是段刚好的时间(未必一定是35年,总之要有一段历史)。35年过去,后辈重新看这条线索具备了足够的审美距离。比起从前,北京刚刚出现活跃、开放的现场时,无疑拓展了我们的眼光,可经过30多年变迁,当初开放新鲜的氛围又逐渐掺杂了乱象,众声喧哗,这个时候我们反观这件事,反思它是不是还有一条潜藏的线索,反思北京的诗歌现场何以成为今日的样子,应该是有意思、有价值的。而假如提早到90年代做这件事,可能显得太过着急,缺乏足够的观察和依据。

让诗回到诗

中国作家网:你在序言中特别提及诗人黑大春,当年震撼你的诗句“仿佛是最后一次聆听漫山遍野的金菊的号声了”是一个视觉和听觉精彩转换的例子。遗憾的是这次的诗集中没有收录他的作品。圆明园诗社创立时,诗人即明确鼓励多元,允许碰撞中产生的多种声音。比起将诗歌带回到广场,带回到群众,他更主张“将诗歌带回到声音里去”。2000年之后,更是用实践探索了诗歌的更多可能性。在你看来,当人们感叹诗歌边缘化的时刻,作出探索意味着什么?

老贺:大春虽然还在写诗,但他几乎到了“超然世外”的境地,处于一种“隐居”状态,干脆连手机都不用。感情上我很希望诗集有大春的作品,于是以出现在序言的形式让他出现在诗集中,因为他对我的诗歌影响很大。北岛说,大春是中国最后一个浪漫主义诗人,他的诗歌把浪漫主义、俄罗斯咏叹、东方美学结合得非常好。他早期写诗很慢,诗作不多,但是非常在乎语言和意象,这些在《圆明园酒鬼》《秋日咏叹》《白洋淀的献诗》《当我在晚秋时节归来》等诗作中显露无疑。2000年之后,大春不像80、90年代那么活跃了,更沉溺于自己的写作和新的探索,彼时的“诗乐合成”或者说“歌诗”就是如此。1988年前后他曾谈到“把诗歌带回到声音中来”,这是他的诗歌理想,认为诗歌的源头存在于声音里面。我们最早的诗歌总集《诗经》便包含了与生命相关的口语,那种诉诸于声音的原始冲动其实最终是词与物的关系。词与物的关系不光有所指,能指也很重要。声音、韵律、调子就是语言的能指。诗歌意象里既有能指也有所指,隐喻是所指。大春想说的“声音”是一种美学观念,而不仅仅是“歌诗”表现出来的“音乐演出的形式”那么简单。事实上,一直以来不乏让诗歌立体起来的尝试,我也有建立起一个诗歌立体的模型的想法。总之,诗歌不是工具语言,种种探索的核心仍然是诗本身,种种努力的目的仍然是让诗回到诗。

中国作家网:比起上世纪80年代出版的诗集,这部新近选编的诗集除五六十年代生诗人以外,还收录了3位80后及90后诗人作品。就梳理出传承线索的意义来说,这个数量会不会太少,难以说明问题?

老贺:继朦胧诗那种集中所有焦点的“诗群”之后,北京诗人今天的创作呈现出散点的状态,没有明显的共同的语言实验,也未发展流派,取而代之以各自的、个人的实践。尤其是五六十年代出生的诗人都自成体系,形成了自己的闭环。你能看到他们的面目和脉络都很清晰,也就能形成比较清晰的评价,而80后、90后诗人的创作经历比之前辈诗人时间尚短,也不无转向的可能,清晰地认识和评价他们尚且需要一些时间和耐心。

以及,这本诗歌选集不是年鉴,比起年鉴的最新感与现场感,这本书更是对于每个诗人相对完整的呈现。这里每个诗人不仅有作品、有简介,还有作者创作自述与批评家短评。有小传的性质。而80后、90后诗人创作许多还在发生发展阶段,所以就不选太多。也会受到篇幅的限制。至于更具体地为什么“选他不选他”,我想一个人不可能是一个评委团队,文学和艺术在某种意义上也需要偏见,只要整体上从某个角度反映了北京诗歌的生态,我认为就没什么问题。

中国作家网:目前青年写作是一个被广泛关心的话题,由这次选编诗集,对年轻一代诗人的写作有什么发现?

老贺:这次选入的青年诗人与前辈诗人最大的不同在于体验的不同,不同的体验势必带来不同的思维。这次入选诗人中最年轻的一位、 “十九家”中最后一家瓶子是90后,所谓Z世代,我们感到陌生的二次元世界等是他们习以为常的经验,她把这些经验与自身的生命体验结合起来表达,由此,诗歌里的爱情、生活与“我们”的熟知迥异,审美上产生的陌生感新鲜而富有想象力。

“继续写下去”

中国作家网:九叶诗人郑敏先生曾重申“古典诗歌的境界”,事实上针对当前部分诗歌写作中存在“泛散文化的倾向”不乏批评的声音,认为这会让诗歌变得平庸、琐屑,而一味追求“个人化”也会导致精神天地的狭小。这些关于新诗格局的思考,其强调的指向是什么?对后辈诗人的创作有何启发?

老贺:郑敏先生一开始就接触现代诗,她是冯至与卞之琳的学生。我觉得中国白话诗从冯至、卞之琳到九叶诗人穆旦、郑敏他们这一两代诗人才真正进入了现代主义,也进入了语言。他们主要是受里尔克、瓦雷里、也有艾略特、庞德等象征主义与早期现代主义诗人的影响。他们西学学养很好,国学底子也好,真正是学贯中西的一代。我想郑敏先生说的古典既有东方的也有西方的。

像她这样有深厚文化底蕴的人,自然会知道现代主义是在古典美学上长出来的(背叛也是一种长),是有清晰历史逻辑的。如果说现代主义是一棵奇树,古典主义就是背后的森林。孤立地谈现代性,不谈传承,就只能是碎片与苍白。白话汉语文学更是如此,如果没有丰富的古典汉语文学为背景,就是无根之木。我认为这是老人家的深刻体验。

在上世纪特殊的动荡年代,诗人遭受了委屈的际遇,韶华流逝,但郑敏先生却始终以冷静和超然在诗歌内外保持一致。即便不再谈诗,创作上被迫陷入沉寂,她转而沉入语言和文化内部继续思考,从而得到了很多切身的体验与认知。不管时代生活如何变迁,我想这都是值得后辈铭记的珍贵遗产。

中国作家网:郑敏先生寄语诗集——“祝愿他们继续写下去!”,虽然简短,殷切之情溢于言表。在你看来,后辈诗人“继续写下去”的空间和能量如何?

老贺:这句简短的寄语有可能是郑敏先生对诗歌界、对后辈说的最后一句话。这本书制作的最后阶段,郑敏先生已经无法说太复杂的话了,她就说了这么一句,“祝愿他们继续写下去”,这话简单,却足够坚定,充满力量。对于诗歌本身,还有什么寄望能大于“继续写下去” 呢?换句话说,写下去不是一件容易的事。

广义上的写下去,当然没什么,只要人类延续,生活继续,诗歌作为一种文体便不会消失。狭义上的写下去却不尽然。

从创作角度讲,诗人往往越写越孤独,像大春、多多、杨典……都是越来越进入到一种孤独里去,面对你自身和语言的关系,心灵和语言的关系,用语言和世界相互诞生的关系。对于我而言,诗歌语言不是工具,而是目的。散文像是一种行走,行走有目的地、有到达,诗歌则像舞蹈,不追问去向,它本身就是目的,它对文体是一种展望,无限开拓语言自身的空间,逼近语言深处的极限。也因此,诗歌领域的探索格外艰苦,能不能写下去,意味着能不能进入到诗歌语言的世界里去,走得远一点,再远一点,走到最后,古今诗人都面临一样的境地,孤独地写下去,“与天地精神相往来”。

受访者简介:

老贺,本名贺中,生于北京。80年代末开始诗歌创作,2003年创办猜火车文化沙龙。2010年与友人联合创办“北京新青年”影像年度展。2013年与友人联合创办《好食好色》文化民刊。2014—2016年与友人联合策划实施“当代文化新地标探访计划”。作品有诗集《这个世界我照单全收》,长诗《如梦令-一种映照》《不净观-永生之外》,主编《燃烧时间的灰烬——北京当代诗人十九家》。

(文/中国作家网 杜佳 本文图片由受访者提供)

- 语言艺术的“狙击手”[2022-02-16]

- 陈仓:写诗需要把自己化入万物于无形中[2022-02-09]

- 历代诗歌中的彩云之南[2022-02-08]

- 作家周承强生态诗集新书分享会举行[2022-02-07]

- 一个95后诗人将300+诗人引入诗歌“元宇宙”[2022-02-07]

- 横行胭脂:我与我理想中的诗歌永远不可能相逢[2022-02-07]

- 梁书正:倘若契合什么,那必然是天意[2022-01-27]

- 郑敏:“收获日的满月 在高耸的树巅上”[2022-01-24]