解锁林徽因那些被误读的老照片

林徽因的一生虽然相对短暂,却留下了大量精彩的照片。这些照片不仅对于林徽因来说有纪念意义,有的还具有丰富的历史意义。但一些照片由于时间久远,后人标注或配色并不准确,利用它们来阐释和佐证梁思成和林徽因一生作出的贡献,必然会形成错位。本文试着对几张照片作一下辨析。

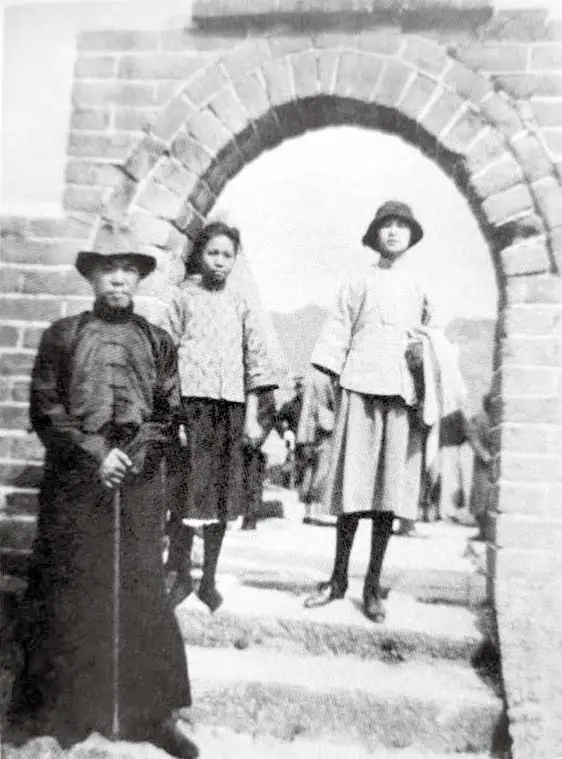

与梁启超、梁思庄在长城的合影

梁启超对林徽因很是欣赏,正是因为他的欣赏与呵护,才从根本上成就了梁思成、林徽因的爱情和婚姻。有一张照片,是梁启超带着林徽因和次女梁思庄一同游览长城的。梁启超站在照片左边靠下,林徽因和梁思庄站在梁启超后面,位于照片正中间。对于此张照片的拍摄时间,梁家后人所编著的图书里标注为“1925 年前后”,如梁再冰口述、于葵执笔的《梁思成与林徽因:我的父亲母亲》。受此影响,其他关于梁思成、林徽因的书里对此均如是标注。而曹汛先生在2022年出版的《林徽音先生年谱》中标为“1924 年”。到底是不是这两个时间呢?本人认为都不是,这张照片应该拍摄于1923 年10 月上旬。

林徽因(右)与梁启超(左)、梁思庄(中)游览长城

1924 年5 月底,梁思成、林徽因双双前往美国留学,一直到1928 年8 月13 日回国。在这期间,1924 年7 月梁思成母亲李蕙仙病逝,1925年12 月林徽因父亲林长民不幸遇难,两人都没有回国。那会不会是他们回国后即由梁启超带领林徽因、梁思庄去的长城呢?梁思庄1925 年4月去加拿大留学,1928 年8 月还在加拿大麦基尔大学学习,而且梁启超此时病重(1929 年1 月19 日病逝),梁思成要赶往东北大学筹建建筑系,林徽因要带着母亲赶回福州看望家人。所以说,1925 年和“之后”说不能成立。那么,只能是1925 年以前。到底是哪一年呢,是曹汛先生所说的1924 年吗?应该也不是。

看此照片,他们三人都穿得比较单薄,林徽因和梁思庄穿着裙子和紧腿裤袜,梁思庄没戴帽子,脸被晒得黑红,额头似乎汗津津的样子。此次出游还有一张照片,上面多了两个男孩子。看周边的景色,应该是相当暖和的天气。紧挨左边林徽因的应该是梁思成,他拿着拐杖(因为腿曾经受伤),穿着单西装。

就长城一带气候来说,一行人这种装束来此,肯定不是冬天或早春,应该是4 月或者更迟些才行。既然如此,此张照片如果摄于1924 年,显然不可能。4 月,梁启超、林长民等人开始筹备泰戈尔访华。4 月23 日,泰氏到达北京,林徽因一直担任翻译陪在身边。5月20 日,泰氏前往太原,林徽因送别后即和梁思成启程,由林长民护送到上海,前往美国宾夕法尼亚大学学习建筑。既然冬末早春游长城不是这种装扮,那会不会是这年天气转暖的时候梁启超从中抽出一天带他们去的长城呢?泰戈尔来需要接待,二人又得启程留学,如此紧张的时间和安排,想来应该也不会,看《梁启超年谱长编》中也无此种记载甚至“迹象”。

那就应该是1923 年。1923 年5 月7 日,梁思成骑着姐姐梁思顺送给他的摩托车,带着弟弟梁思永去参加“国耻日”(1915 年的这一天,日本向中国递交关于《二十一条》要求的最后通牒,由此这一天被爱国学生包括各界民众称为“国耻日”)游行集会,结果在南长街口进入主道时被疾驶而来的时任陆军部次长金永炎的小汽车撞倒。听到这个消息,一家人都吓坏了,包括林徽因。梁思成住院期间,林徽因天天前去陪护。由于天热,梁思成常常打赤膊,林徽因也不避嫌,经常用毛巾帮他擦拭。此段时间,梁思成的来往信件也都由林徽因代笔。林徽因的陪护不仅让梁思成消减了病房的寂寞、身体的痛苦,更加深了两人的感情。李蕙仙曾对林徽因这些行为看不惯,认为虽然两家就她和梁思成的婚姻已经有约定,可还没有订婚,更没过门,这些行为有违“妇德”和“检点”,但梁思成坚决站在林徽因一边,不惜和母亲怄气。梁启超也站在林徽因、梁思成一边,知道情形后立即出来劝说化解。

此时一直到本年10 月,林徽因很多时间都待在梁家,甚至一段时间被梁启超带在身边。梁启超要考察自己看好的儿媳的品性修养到底如何,以及这对由他和林长民看好的小儿女的姻缘到底合不合适。结合梁思成受伤林徽因陪护和这些考察,梁启超觉得林徽因和儿子梁思成的结合应该会给儿子各方面带来促进,两个人也一定会幸福,这应该是一段好婚姻。由此,虽然“未聘”,但在梁启超心中,林徽因已经是一个好“女儿”、好“儿媳”了。

梁启超在5 月17 日给梁思顺的信中说:“现汝母尚在城,每日往看彼(指梁思成)两次。徽音 ( 林徽因原名林徽音,因与上海男作家林微音名字太过接近,故改名林徽因——编者注)亦日日往,俨然姑媳相依矣。”8月8 日信,“思成、徽音来信,寄你一看,便可以知道他们现时情状(也可以见那位不害羞的女孩儿如何可爱)”。9 月10 日信,“思成给他们(指梁思永、梁思忠)的信,放在我桌子上,寄给你一看,看你那顽皮的弟弟和将来的顽皮弟媳”。9月15 日信,他对梁思顺说,16 日中午从天津回到北京要带思成、徽音去吃饭。10 月6 日信,说他写信时,“现在思成、徽音、庄庄都在清华,看着我写这封信”。随后,梁启超又带他们爬了趟居庸关长城。据新公布的林长民1923 年10 月16 日给林徽因的信:“居庸关外游兴如何?得任公先生书,知已返京,劝我归去。我之复书,汝或能见之。昨乃有一踪迹,极谏远人,告我云:‘任公来书劝归,实受吾徽运动。’” 这段时间梁启超给梁思顺写的信很多,有的甚至直接由林徽因代笔。比如,6 月13 日的信,梁启超如是交代,“宝贝思顺,连接汝多书,读之不厌,吾书乃皆徽音代笔书,晚到数日,累汝虚惊不少”。看来不仅如此,从林长民这封信可知,林徽因已经能给梁启超出主意,并且梁启超居然也听从了。

梁启超内心非常喜欢林徽因这个准儿媳妇,所以后来说到对这桩婚事的促成,是那样得意。他曾带着夸耀的口气地对梁思顺说:“徽音我也很爱她,我常和你妈说,又得一个可爱的女儿”,“我对你们的婚姻,得意得了不得,我觉得我的方法好极了,由我留心观察看定一个人,给你们介绍,最后的决定在你们自己,我想这真是理想的婚姻制度。好孩子,你想希哲如何,老夫眼力不错罢。徽音又是我第二回的成功。我希望往后你弟弟妹妹们个个都如此(这是父母对于儿女最后的责任)”。

由上可知,这张照片应该是梁启超带领他们爬居庸关长城留下的,与梁启超信中所说的名单能对上,穿着也与当时当地的气候相匹配。

与梁思成测绘北陵麒麟的照片

梁思成、林徽因系统调查测绘中国古建和雕刻,是在他们任教东北大学建筑系时从沈阳北陵起步的。有一张照片就是他们两个正在测绘北陵神道两边神兽之麒麟。林徽因骑在麒麟背上,梁思成立在麒麟左前。照片的时间被梁家后人标为1929 年。虽然此时二人都在东北大学任教,但标为1929 年显然不确。

林徽因(左)与梁思城测绘北陵麒麟

1929 年1 月19 日,梁启超先生病逝;2 月17 日,在广惠寺举行追悼大会,“男女公子思成、思礼、思懿、思达、思宁与林徽音女士等均麻衣草履,俯伏灵帏内,稽颡叩谢,泣不可仰”(天津《益世报》1929 年春季增刊《北平公祭梁任公先生情状志略》)。帮助梁思成处理完丧事,根据东北大学校史记载,3 月,林徽因赶赴东北大学任教。既然如此,此年她和梁思成开始测绘北陵并留下这张照片有何不妥呢?

我们看这张照片,林徽因是单衣短袖短裤光腿,梁思成虽然衣着整齐打着领带,但上衣也是单衣且挽着袖子。这种着装在关外沈阳应该是夏季或秋初。林徽因1931 年初肺病发作且到危险地步,一种原因就是不耐东北漫长的严寒。她敢于如此着装去测绘北陵,肯定是天气非常暖和。

那是在1929 年夏天或秋初吗?从表面上讲,确实可以。但我们不要忘了一个事实,1929 年8 月21 日,梁再冰在北京出生。按此推算,1928 年11 月下旬,林徽因就怀孕了,她去东北大学时已经怀孕三四个月。到了夏天,已经大腹便便快要生产的林徽因还能爬上爬下进行测绘吗?肯定不能。但看此图中的林徽因,她骑在麒麟后背上,毫无怀孕的样子。

那会不会在生产过后呢?根据梁再冰回忆,林徽因是回到北京在协和医院生产的。根据中国传统习惯,女人生产后至少要坐月子一个月,之后也还需继续保暖,防止风寒侵袭。按此计算,林徽因最快回到沈阳也应是9 月底了,而此时沈阳的气温对林徽因来说应该不允许了。

由此可以说,这张照片的拍摄时间应不是1929 年。

那会不会是1931 年?1931 年初,医院对林徽因下了肺病警告后,林徽因即带着女儿、母亲上了香山休养,一直到10 月才回到北京城里。6月,梁思成也接受朱启钤、周诒春两位先生的邀请,从东北大学回京担任中国营造学社研究部主任(后为法式部主任)。就此,这张照片摄于1931 年也不可能。

那就只能是1930 年。1928 年秋季开学后,林徽因先是回福州探亲。9 月中旬出发,20 日到达上海,10 月2 日再动身去福州。10 月17 日,病弱的梁启超致信(这是梁启超最后一封信)梁思成,要他致信林徽因,到上海后电告船期,以方便船到塘沽时有人接她们。按当时通信和乘船的速度来推算,林徽因回到北方最快也得10 月底或11 月初了。此时,梁启超病情更加严重,作为长子长媳,她和梁思成都得陪护在身边。应该说,那一学期,林徽因可能就没有去东北大学任教(即使去了,时间可能也很短暂)。1929 年3 月,林徽因到校后,因上一学期的耽搁,她和梁思成都得赶着补课(上一学期有的基础课因和土木工程专业的课相同,是和该专业合课一起上的)。而此时建筑系老师只有他们夫妇二人,虽然只有十名学生(常世维、萧鼎华、郭毓麟、李兴唐、刘致平、刘国恩、白凤仪、孙继杰、丁凤翔、铁广涛),但该开的基础课都不会少。根据后来学生们的回忆,他们两人对课程都抓得很紧很严,因此,这学期二人的教学任务更显紧张。1929 年秋季开学,经过梁思成的努力,他把他的校友同学陈植、童寯、蔡方荫都请来东北大学建筑系,教学力量大增。到了1930 年夏秋,从教学任务方面看,他们应该有了相对空闲的时间从事东北地区古建的调查与测绘。从孩子的角度来说,此时的梁再冰快满一周岁了,林徽因也能够松手哺育抚养了,这使她能够放心走出去和梁思成一起开展此项工作。因此,这张照片只能是拍摄于1930 年,而从事古建调查测绘工作应该是从1930 年夏秋开始的。

林徽因从福州回来,也将二弟林桓(即林璎父亲)、堂弟林宣等人带来,并带进了东北大学建筑系。和林宣一届、后来担任人民大会堂总设计师的张镈的回忆也证实了这一点。“梁师作为建筑史专家、学者,自然对祖国建筑艺术产生好感。因此,在1930 年下学期,他先到东大近郊的北陵去做实地的调查测绘工作,开始了他向中华民族文化进军的科研生涯。”(《张镈:我的建筑创作道路》,天津大学出版社2011 年11 月第1版,第20 页)

这段时间,梁思成、林徽因和梁再冰的照片,共有五六张,除了那两张林徽因抱着襁褓中的梁再冰的照片摄于1929 年外,其他几张梁再冰坐在铁栏杆上、站在林徽因腿上和梁思成手上的,应该都摄于1930 年。

林徽因到底喜欢穿什么颜色的衣服

随着AI 技术的出现,人们开始对林徽因大量的黑白照片进行着色。就上衣来说,有人着成黑色,有人着成蓝色,有人仍用白色;对她和梁思成在宾大的合影以及结婚照,有人着成粉红色,有人着成大红色,都是按照自己想象中的林徽因来配彩的,都表达着各自对林徽因的理解和喜爱。有的配色看上去很协调,让人觉得符合那时那刻林徽因的“经历”,但有的看上去会让人觉得艳俗或出格。林徽因到底喜欢什么颜色呢?她给小姑子梁思庄设计的结婚礼服是象征纯洁的白色,送给沈从文的结婚礼物是两床大红锦缎百子图的罩单,但从这些并不能推断出她着装的颜色喜好,她自己也没有说过。

但好朋友费正清在《费正清中国回忆录》中记载过一次。

费正清,1907 年出生于美国南达科他州,1927 年进入哈佛大学学习,1929 年秋赴英国牛津大学贝利奥尔学院攻读博士学位,专业方向是东亚研究,随之对中国研究产生兴趣。1932 年初,费正清来中国为其博士论文搜集材料,6 月底,费慰梅来中国同他结婚。秋天,两人同梁思成、林徽因夫妇认识,并结下了终生不渝的友谊。

费慰梅回忆说:“大约在我们婚礼后的两个月,我们遇到了梁思成和林徽因。当时他们和我们都不曾想到这个友谊今后会持续多年,但它的头一年就把我们迷住了。他们很年轻,相互倾慕着,同时又很愿回报我们喜欢和他们做伴的感情。”(陈学勇:《林徽因寻真》,中华书局2004年11 月第1 版,第206 页)费正清回忆说:“在中国,我们最好的朋友是梁思成和他的夫人林徽因”,他们“ 担负起通过现代科学的实地考察方法重新焕发中国历史建筑的风采的艰巨的爱国任务”,“我们的友谊是在艰难时刻同甘共苦所结成的”,“在我们的中国之行中,梁思成夫妇带给我们很大影响”(《费正清中国回忆录》,中信出版集团2017 年2 月第2 版,第120 页)。他们带给费慰梅的最大影响,是促使她“竟然转向了梁思成的研究领域”,并很快前往山东考察武梁祠石刻(上书第122 页)。

1934 年8 月上旬,费正清夫妇和梁思成夫妇结伴前往山西度假并一同考察古建。度假时,“菲莉斯(注:林徽因留学时的英文名)身穿白裤子、蓝衬衫,仪容整洁潇洒,与思成的卡其布衣服形成对照”。考察古建时,“一经抵达一所寺院,思成用他的莱卡照相机把每一方面都拍摄下来,而菲莉斯靠我们的帮助进行测量,以便按比例绘制。所有这一切需要一天时间,中午暂停操作,吃点野餐。思成虽然是个跛子,但他能在屋顶上和椽架上爬行”,“梁氏夫妇临摹和绘测之后,于是寻找常载有建造年代的石碑题记,在石碑上可能引证官方文件”,“我们的友谊也在患难的旅途中形成了。在空旷道路上的历险,让令人难以忍受的环境中的四个人越来越贴近,平等而没有主客之分,自此我们一直都是亲密的朋友”(上书130 页)。

这段话记载了林徽因此次度假考察的着装与颜色,也写出了他们考察古建的分工程序与艰辛。

梁思成非常喜欢摄影,在清华读书时即迷上了摄影,他有一张1923 年时的自拍照,面前的桌子上就放了台相机。每到一处古建,他首先要把每一方面都拍摄下来,自然也包括考察古建的同伴。既然林徽因来了,不仅少不了她,而且还是重点拍摄对象。林徽因考察测绘古建的大量照片就是这么来的。

此时的林徽因,在北京北总布胡同三号家中创办了北平著名的现代文化沙龙“太太的客厅”。在所有去过的人的回忆中,都没有她着装颜色的记载,对“客厅”中的她,说得非常集中的都是她的“言辞”。

萧乾先生1933 年11 月1 日发表了小说《蚕》,林徽因读后很是欣赏,遂表示“能见到当感到畅快”。随后,在沈从文先生陪同下,萧乾去见林徽因。萧乾先生晚年回忆起这次见面:“在去之前,原听说这位小姐的肺病已经相当严重了,而那时的肺病就像今天的癌症那么可怕。我以为她一定是穿了睡衣,半躺在床上接见我们呢!可那天她穿的却是一套骑马装……话讲得又多又快又兴奋”,“给我留下印象的是,她完全没有提到一个‘病’字。她比健康的人精力还旺盛,还健谈。大家都称作她‘小姐’,但她可不是那种只会抿嘴嫣然一笑的娇小姐,而是常识渊博、思维敏捷,并且语言锋利的评论家”。(《林徽因寻真》,第210 页)

根据审美心理学的原理,一个时段内欣赏者关注的往往是审美对象最吸引人的元素。为什么这些参加的人在后来的回忆中都只有林徽因的“言辞”而不见她的“色彩”?这反映出林徽因在“客厅”中的核心地位不是靠色彩装扮出来的,而是靠思想见解的深刻与精辟凝聚塑造出来的。

萧乾先生的回忆写到了林徽因的着装,为什么写?因为他根据一般肺病病人的样子对林徽因作了“预设”,没想到现实根本不是这样,林徽因穿了个骑马装。对林徽因这个装束,萧乾回忆说是因为她喜欢和费正清夫妇去外国人俱乐部骑马,林宣则作了这样的解释:生病后的林徽因腿变细,穿裙装显得自己很伶仃瘦弱,穿骑马装可以在一定程度上对腿部作些修饰,也显得自己很精干。

不仅对“太太的客厅”,对林徽因的一生,同学、同事、朋友、弟子在回忆中也几乎都没有说到她着装的“色彩”。

陈植说:“梁刘两兄在研究古建筑的漫长过程中,以锲而不舍、坚忍不拔的精神,树立了不可磨灭的功勋”,“在这一卓越的业绩中,徽因姊亦作出了非凡的业绩”,“我不得不对思成兄、徽因姊住李庄时,在经济窘困、重病缠身的处境下所表现的献身精神、惊人毅力,表示无限的钦佩”(《梁思成先生诞辰八十五周年纪念文集》,清华大学出版社1986 年10 月第1 版,第5 页)。

罗哲文在纪念林徽因诞辰100周年时说:“时光飞逝,弹指一挥,转瞬60 多年过去了,但恩师林徽因先生的音容笑貌、关爱深情,特别是她那种侃侃而谈、妙语生风、博学多闻、才情洋溢的风度,尤其是对我这个当时来自山村孩子的循循善导、热心教诲的恩情,使我时刻不能忘记。”(清华大学建筑学院编:《建筑师林徽因》,清华大学出版社2004 年6 月第1 版,第143 页)

1951 年初,梁思成特别是林徽因,硬是把常沙娜要到身边,协助林徽因对中国传统图案进行整理研究,并跟随她进行景泰蓝等特种工艺品的创新设计。常沙娜深情地回忆恩师:林徽因“像个活辞典,博古通今地指点讲解,给我们留下了深刻的印象” ,“林先生那种大胆尝试、创新,向老艺人虚心学习技艺的认真、执着的工作作风,至今仍令我难忘,这种作风和精神也成为我后来对待工作的榜样和准则”,“我非常珍惜与林先生、梁先生两位相处的短暂两年(1951—1953)的时光,正是这关键的两年,受他们两位的启迪和影响,决定了我后来从事工艺美术教育和艺术设计的道路。在遵循着敦煌艺术底蕴的基础上,继承民族的传统,并不断发展、创新的信念,成为我终生的追求”(上书第124 页)。

在怀念林徽因的文章中,没有人说到林徽因的“颜色”,而是都集中在她的才情与贡献上,说明林徽因一生的形象不是靠“色彩”装扮出来的,而是靠她的文化品格为自己“建筑”起来的。

一张照片引出的与邓稼先一家的关系

有一张照片,是林徽因和梁再冰趴在颐和园的墙头上。梁再冰居左,双臂平按,脸向左边看,似乎有些愁苦;林徽因居右,双臂交叉,穿着厚厚的翻领衫,脸上是欢欣的笑容。

林徽因(右)与梁再冰在颐和园墙头上

关于这张照片,梁再冰有着这样的回忆:“我们刚入清华时,经济条件不好,也没有时间到处去旅游观光,幸而清华离颐和园比较近,所以妈妈有天说我应当去颐和园看看。但当时妈妈的肺结核很严重,已经侵蚀肾脏,无法和我同行,因此要给我找一个能引导我‘正确地’游览颐和园的人。她请清华哲学系的美学教授邓以蛰伯伯的女儿、邓稼先的姐姐邓三姐带我去。三姐是一位修养极好的国画家,人也长得很美,她带我游览颐和园的路线是:从东宫门进入后先到昆明湖边,从正面看万寿山和排云殿,然后便掉转身上山,经谐趣园进入后山,而不走长廊。妈妈对三姐的计划十分赞许,认为那是最佳的颐和园观景路线。”(《梁思成与林徽因:我的父亲母亲》,中国建筑工业出版社2021 年10 月第1 版,第212 页)

正是由于这次游览以及游览过程中邓三姐“教得很仔细”,使梁再冰能够“大约在妈妈实施手术(注:1947 年12 月)的前两个星期,我不忍看到妈妈手术前情绪那样低落和烦躁,为了让她感受一下外面的活力”,她找了几位她北大的同学,陪着林徽因游览了一次颐和园。这张照片就是此次游览留下的。“这次游览大获成功,夜雨之后,天气好极了,可以看到周围数里之外的地方。见到我们一帮年轻人前呼后拥地围着她,妈妈高兴极了。”(《梁思成与林徽因——我的父亲母亲》,中国建筑工业出版社2021 年10 月第1版,第212 页)这张照片中林徽因显得很高兴,原来是这样来的,而梁再冰应该是想到妈妈的身体,突然悲从中来。

为什么找邓以蛰的女儿当向导?首先因为两家关系极好。邓以蛰也是“太太的客厅”主讲人之一。据金岳霖回忆,聚会时,开始有一小段时间谈谈政治,即由张奚若与陶孟和谈谈南京方面人事上的安排与变化,但他们对此兴趣都不大,只是了解一下而已。谈得多的主要是建筑和字画,建筑当然由梁思成特别是林徽因介绍调查古建筑的新收获新发现,字画呢,则主要由邓以蛰讲。在参加者眼中,邓以蛰不仅字写得好,特别是篆体字,而且画也画得好,同时有家学渊源(注:他是有清一代书法宗师邓石如的五世孙),收藏甚丰,因此他是以美术家的身份来给大家讲解字画、带领大家欣赏中国字画的。为了讲解得具体,邓以蛰还围绕当天想讲的主题有针对性地带几幅字画来配合欣赏。

吴良镛先生回忆说:“他们都爱绘画,邓以蛰教授……有时拿来几幅画供大家欣赏,记得有一次拿来的是倪瓒的《树》和金冬心的《梅》等。”(《建筑师林徽因》, 第112 页) 邓以蛰和梁思成、林徽因还曾进行了几次密切合作。1947 年,梁思成、邓以蛰、陈梦家三人联名建议清华大学“设立艺术史研究室”;1949 年10月,林徽因主导设计第一稿国徽图案时,邀请邓以蛰参与,主要从美学的角度给予技术指导。林徽因去世时,邓以蛰和金岳霖两人合作致送了一副挽联:“一身诗意千寻瀑,万古人间四月天。”这副挽联至今仍被高频次传诵,认为它最能概括林徽因的风神。

邓稼先姐弟四人合影。右起:邓稼先(10 岁)、邓槜先(4 岁)、邓茂先(18 岁)、邓仲先(20 岁)

请老朋友家这样美丽又聪慧的女儿来带领自己的女儿游览颐和园,充分体现了林徽因对女儿的关爱。那邓三姐叫什么名字呢?许鹿希先生在《邓稼先传》里说到了邓三姐。“1968 年,三姐邓茂先突然含冤而死。邓稼先有一个最大的姐姐很小就去世了。他的大姐邓仲先实际上是二姐。但因为排行的大姐早逝,他们就习惯地叫仲先为大姐。但是不知什么原因,三姐茂先却仍然被称为三姐。三姐小时候是一位天真纯朴美丽的姑娘,一天到晚无忧无虑,生活中很顺利,没有受过多少磨炼,遇到劫难便难以承受。‘文革’时,三姐夫被诬陷受迫害,使三姐这位齐白石老人的学生,喜好作画而不善说话的女子应付不了造反派的粗暴,在精神上乱了分寸,一天夜里因忘记开窗而致煤气中毒不幸逝世。在邓稼先去美国留学之前,三姐多次带他上街去买衣物,连他在船上用的牙膏都准备好。解放后,三姐去捷克回来,特意给他带来许许多多的洋玩意儿。他比三姐小8 岁,在三姐的心目中永远是一个小弟弟。他见到三姐,也常常像小孩那样去亲吻她。现在,亲爱、漂亮的三姐突然就这样离去,他经受不住这种打击。三姐从捷克给他带来的那件浅黄色尼龙衬衣,今后他也永远不会再穿了。”(《邓稼先传》,安徽人民出版社1998 年6 月第1 版,第130 页)邓稼先非常喜欢西方古典音乐和中国传统京剧,在“两弹”研制基地,每当累了,他就会用电唱机放一段音乐以缓解,而这个电唱机就是许鹿希所说的三姐从捷克带回来的洋玩意儿中的一件。这就是邓三姐,林徽因曾经非常认同且欣赏的邓三姐! 。

更多

更多

“新浪潮”属于每一个追求自我价值的人

关于《法国电影新浪潮小史(1959-1968)》的对话

更多

更多

他们的清明,是凄凉和苦愁,是回不去的当年

“钿车骄马锦相连,香尘逐管弦。瞥然飞过水秋千。清明寒食天。”