王家湘:“一切照原作”是我翻译的终身追求

3月初的北京,郊区还是荒凉,褐色的老树在灰突突的天空映衬下更显沧桑,让人平生“行人不见树少时,树见行人几番老”的感慨。湖面漂着的杂草间,竟有幼小的野鸭在飘游,还有几个老人坐在湖边,手持鱼竿。

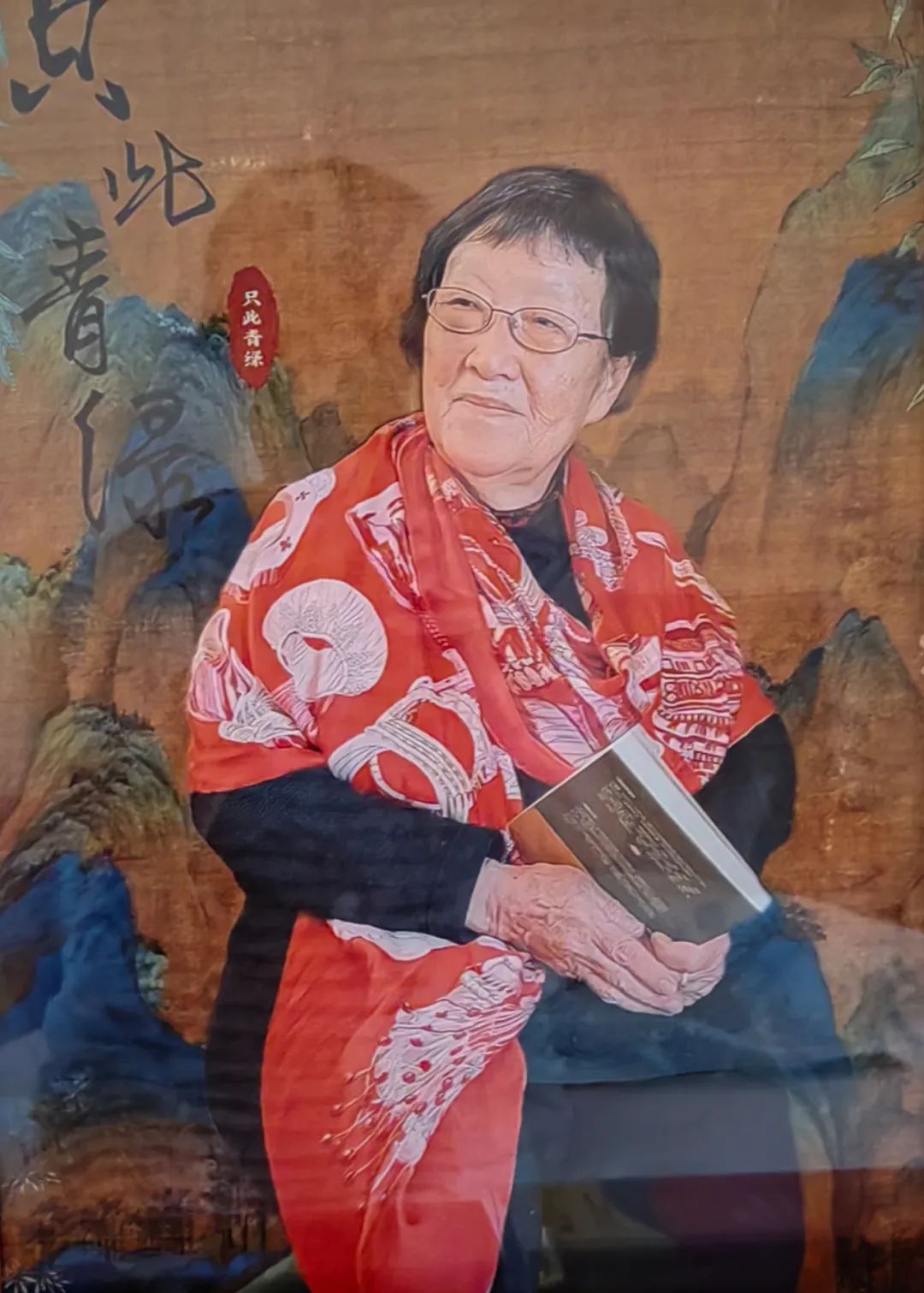

在昌平的燕园约见王家湘。红色的棉服,头戴渔夫帽,因为做了白内障手术,眼睛有些惧光,王家湘戴上了墨镜,脚步轻快,一点儿都不像快九十岁的老人。

“我要说我很忙,你都觉得可笑。”王家湘说,她的生活安排得很满,燕园活动很多,她还做义工,教大家学英语。

王家湘,1936年生,中国翻译协会资深翻译家,黑人文学翻译先行者,北京外国语大学教授。1953年入北京外国语学院(现北京外国语大学)学习,师从王佐良、许国璋等名家,毕业后留校任教,专注于英文文学研究与翻译。译作《有色人民——回忆录》获第六届鲁迅文学奖翻译奖。代表译作还有《沙堡》《汤姆叔叔的小屋》《达洛维夫人·到灯塔去·雅各布之屋》《假如给我三天光明》《瓦尔登湖》和《他们眼望上苍:王家湘译文自选集》,著有《20 世纪美国黑人小说史》。

1

中华读书报:童年对人的影响巨大,能先谈谈您的童年生活吗?

王家湘:我的童年是在“大后方”川、桂、黔度过的。我记得我一共上了四所小学。我父亲是清华土木工程系毕业,在修建公路的工程局工作。我们家随着公路的延伸,几乎每半年就到一个新地方,我也就不断转学。每个地方的方言都很不一样,我到学校被老师叫起来念书,一张口一定是被同学们笑,因为和他们的口音不一样。但是现在想想,可能也培养了我对于语音、语言方面的感觉。过不了三个星期,我也跟他们一样了。

抗战胜利之后,我爸爸要到南京交通部工作,决定先带着我去南京,妈妈带着弟弟妹妹后走。后来我才知道,因为来不及搬家,他们商量好,一定要在9月1日开学之前赶到南京,否则我插班就插不进去了。父母对我的读书很在意,想方设法不让我们的学习受到影响。

中华读书报:在读书这件事上,父母提供了非常开明的支持态度。

王家湘:他们从来没有说你是女孩,什么事不该做。小时候爬树上房。我们在歌乐山的时候,每天要从山顶跑到山脚下的高店镇中心小学去上学,全是石头石阶,我不走石阶,穿着草鞋在水里走,摔一屁墩也不在乎……就这么野惯了,也锻炼了性格的坚韧。

中华读书报:您对于学术严谨的习惯是从什么时候养成的?

王家湘:我觉得可能和中学时代的教育有关。教会学校和女附中都很严。老师上课一丝不苟,到了北外学习,教师们的高标准严要求,更培养了我严谨的习惯。

中华读书报:在整个20世纪80和90年代,结合教学,您翻译了很多作品,为喜爱外国文学的读者开启了通往当代英语文学世界的一个窗口。您是如何选择翻译目标的?

王家湘:我一般都是翻译我自己喜欢的、熟悉的书。那段时间,我在《世界文学》和《外国文艺》等学术杂志上,陆续翻译介绍了多丽丝·莱辛的名作《老妇和猫》、南非作家纳丁·戈迪默的《自然变异》(长篇选译)、加拿大作家凯瑟琳·符拉西的短篇小说《像像样样的诀别》、加拿大作家卡萝尔·希尔兹的《石头记》(长篇选译)、美国黑人剧作家奥古斯特·威尔逊的剧本《篱笆》、南非作家库切的长篇小说《青春》(节选)、伍尔夫的《爱犬小辉传》,以及美国黑人作家佐拉·尼尔·赫斯顿、艾丽斯·沃克、托妮·莫里森等人的作品,并撰写了相关的文评。评论文章有宏观背景的介绍,也有对文本细节的分析。

中华读书报:您出版的第一本译著是1985年外国文学出版社出版的《沙堡》。为什么选择这本书?

王家湘:当年决定翻译艾丽斯·默多克的作品时,选择哪一本小说是非常纠结的。当时,默多克已经蜚声英国文坛,许多作品也已经有了多种语言的译本,所以我很想选一部能够反映她成熟的创作风格的作品。当时她出了八九本书,多数作品性描写太露骨,如果不作删节,恐怕很难在我国出版。我的原则是:要么不翻,翻就不删。所以考虑再三,决定翻译她早年的《沙堡》。

这部家庭伦理小说描述英国伦敦一位中年教师的家庭生活和情感纠葛,虽然不能反映她后期现代主义的创作特点,但毕竟是一位重要的英国作家的作品,值得介绍给中国读者。我就给默多克写信,表示希望翻译《沙堡》,征求她的同意。默多克表示很荣幸自己的作品能被译介到中国,并且高兴地免去了版权费。1987年夏我到伦敦,我们在维多利亚地铁站附近的一家咖啡厅见面,相谈甚欢。我告诉她《沙堡》中文版已经出版,没有任何删减。可惜我是从美国去的伦敦,没有能够带一本送给她。

中华读书报:除了“要么不翻,翻就不删”,还有其他翻译原则吗?

王家湘:我不翻不熟悉的东西。一定是对作家了解、对作品了解、对时代背景了解才翻译。如果随便拿本畅销书要我翻译,那我不翻。我翻译的目的完全就是想把我喜欢的作品传递给读者,当然不可能都翻,但是翻译的肯定是我喜欢的。

2

中华读书报:您获得鲁迅文学奖翻译奖的《有色人民——回忆录》呢?听说您与原著作者小亨利·路易斯·盖茨(1950-)之间有种亦师亦友的关系?

王家湘:那是最不费劲的一本翻译作品。盖茨教授现在是哈佛大学杜波伊斯非洲与非裔美国人研究所所长,在美国黑人文学研究领域享有很高的声誉。《有色人民》是他的自传体回忆录,记述他在西弗吉尼亚州皮德蒙特度过的童年和青少年时代,以一个小镇少年的亲身体验,反映20世纪50年代至60年代的有色人世界和民权运动。

2010年,北外筹备召开非裔美国文学国际研讨会,准备邀请盖茨教授出席,学校决定将他的两部著作翻译出版,作为60岁的生日礼物送给他。能翻译他的著作我很高兴,因为盖茨教授在学术研究领域对我影响很大。

中华读书报:能具体谈谈吗?您完成的《黑色火焰——20世纪美国黑人文学史》也跟盖茨教授有关?这是国内第一本、也是至今为止能找到的为数不多的系统性地研究黑人文学的专著。您是怎么起意关注黑人文学的?

王家湘:1986年夏,我作为卢斯学者到了美国康奈尔大学。我说我想了解黑人文学,他们就说你去找盖茨教授。盖茨是美国黑人文学研究开山鼻祖式的人物,发掘了大量的黑人作家和作品。我就参加他给博士生开的讨论课(seminar),他有时候就问:“你为什么会喜欢这本书?”我觉得好像从某种意义上来说,中国妇女有很多东西跟黑人妇女是共通的;而且中国文学比较注重社会性,很少无病呻吟的。盖茨特别看重我的中国视角。

我在中国环境长大,所以还是比较喜欢现实主义的东西。黑人作家的作品里有这种使命感,反映奴隶制,反映时代,我觉得这是一个特别需要让世人知道的事情。我就深入进去,了解整个黑人的历史,了解他们怎么从非洲被贩卖了,也去读记载黑奴生活的口述史作品。

作为卢斯学者的访学结束后,盖茨知道我回国要给研究生开课,还要撰写关于20世纪黑人小说的专著,可能准备得还不够充分,于是主动提出再资助我半年,还帮我设计研究生课程的书单,每种书都给我买了十几本。在那一年半的时间,我跟着盖茨,逐渐地就深入到黑人文学中去了,功课做得比较深,而且面也比较广。2006年,我出版了《20世纪美国黑人小说史》,对想要了解和研究美国黑人文学的读者具有一定的参考价值。2017年浙江文艺出版社以《黑色火焰——20世纪美国黑人小说史》为题再版了这本书。

中华读书报:第六届鲁迅文学奖评委会在翻译奖的颁奖词里写道:“译者谙熟原作者的文化背景和语言风格,很好把握原著的文体,忠实而流畅地再现了原著的内涵和气韵。”您如何看待这一评价?

王家湘:这条评价是对我几十年在外国文学研究和翻译上所作努力的肯定。在翻译《有色人民》的过程中,我尽可能从表达方式、信息传递和语言风格方面靠近原著。黑人语言生动丰富,口语表达特点鲜明,比如他们鼓励孩子要有远大的理想,就会说“跳向太阳”,因此我不会把黑人直来直去的口头语翻译成文绉绉的书面语,只有这样,才能真实地向读者展示黑人的语言风格和文化习俗。

我和盖茨是老朋友了,对他的性格特点、语言风格比较了解,而且在翻译中遇到任何问题,都可以随时发电子邮件向他询问。

文学翻译要想做到“原汁原味”地再现原作的语言风格几乎是不可能的,但是应该不断地追求接近一点,再接近一点。在浮躁的世界里,能够静下心来阅读和翻译优秀的文学作品,是随身自带的幸福,努力去做得更好,是我终身的追求。

3

中华读书报:做翻译这么多年,您有什么样的经验可以跟大家一起分享?

王家湘:翻译自己熟悉的作品,不要把一本书分成几份,由几个人分工翻译,或者是为了赶时间匆匆忙忙地把书翻完。

要有一种对语言的敬畏,不要觉得自己英文很棒了,而无所顾忌。

要不断扩充自己的知识,了解有关国家的历史文化、社会习俗、风土人情等等。对语言不够精通、不够细心,就会犯错。做翻译要手勤,多查字典、参考书,上网查相关的信息,力求正确理解原文。

中华读书报:您认为自己的翻译有哪些特点?

王家湘:我每本书都是很认真对待,也得益于认真。甭管哪本书,甭管我多熟,我在翻译中要求自己,在任何情况下都不去根据自己已知的词义想当然,在说不通的时候多问几个为什么,勤查靠谱的词典,努力做到对读者、对自己负责。

每翻译完一部作品,我都要把它放上一两个星期,然后对着原文审校修改,差不多每次都会发现问题,包括漏译了字词、体会错了原文的意思——在通读的时候往往会对上下文和前后内容有更全面的理解,因此会发现新问题。至于汉语方面的修改就更不用说了,都会有一些新的提高。

永远要做生活的有心人。不仅仅是多读书、多揣摩,多了解人家的文化,还要细心,要多查字典,不能够想当然。译入和译出的两种语言都要好,才能够做好翻译。英文好汉语不好,不能够把英文好的地方反映出来;英文不够好,你理解错了,汉语再好也是白搭。

现在对于外文译成中文时,希望中文译本具有“易读性”和“可读性”。具有易读性和可读性固然不错,但我认为这不应该成为翻译时追求的目标。我自己在《瓦尔登湖》译本的后记中也强调,我“没有为求‘易读性’而改动原文的章节段落,也没有为求‘可读性’而在原文上添枝加叶”。作为译者,是应该采取异化翻译策略,保留原文的句式和风格,还是遵循归化原则,使原文符合中文读者的阅读习惯?我认为还是应该紧跟原文。王佐良先生说:“一切照原作,雅俗如之,深浅如之,口气如之,文体如之。”我特别认同。任何人改了我的译作我都认真看看,该改不该改,一定掰扯清楚。

4

中华读书报:您是什么时候入住燕园的?

王家湘:2021年十月底我们入住燕园,2022年我丈夫陈琳〔编按:北京外国语大学教授、我国外语教育泰斗〕在燕园过了一百岁的生日。当时因为疫情,燕园封闭,但是燕园的朋友们为他组织了广场生日歌舞庆祝,他非常快乐。2022年12月中旬,陈琳生病住院,2023年1月1日凌晨在睡眠中过世。

我一直喜欢游泳,国外的朋友都叫我Fish王(王鱼儿)。看见游泳池就要往里跳,看见海就要往里钻。我曾经在运河里游过。颐和园原来可以游的时候也去游。以前颐和园每年举行从知春亭到十七孔桥的跨湖游泳比赛,我从大学时候就参加。在北外的时候也是找机会就游泳。2000年我买了商品房,那里有游泳池,游了16年。到2015年,人家说是80岁以后不能再办证了,最后一次办证借用了儿媳妇的名字。花钱都没有地方让你游泳。我到泰康一看,养老院有游泳池,就决定来此享老了。

中华读书报:对死亡、对生命,您都有一种很达观的态度。您能谈谈现在这种生活状态吗?

王家湘:如果治疗之后还能够没有痛苦地享受生活,我觉得值。人应该有质量有尊严地活着。但是如果治疗之后只能躺在床上受罪,就没有任何意义。

燕园的活动非常多,大家选自己感兴趣的参加。我参加了电影沙龙。我们这里有个居民,是电影导演郑洞天,他每隔一周的礼拜一下午放一部电影,然后一起讨论并讲解技术怎么样、内容怎么样,在电影发展史中怎么样,我特别喜欢,每次都参加。每天一定要游泳,游600米,然后参加一周三四次的桥牌组。还有“聊吧”活动,一些比较谈得来的朋友,聚在一起谈谈自己一生里最难忘记的事情。碰上倒霉的事情老是抱怨“why me”(为什么是我)——这条路你想不清的时候,就要想“why not me”(为什么不是我)。不就两个可能吗?这样的话你就会对世界上各种事情想得比较明白,就不会怨天尤人,也用不着去烦恼。

中华读书报:人工智能对您的生活影响大吗?

王家湘:燕园有不少人用DeepSeek(深度求索)。比如有人写发言稿,就把主要意思告诉DeepSeek,可以生成发言稿;想写一首诗,告诉它想表达什么主题,写出来的诗歌词藻华丽,但是没有感情。我还比较落后,喜欢自己说。人工智能对生活的影响随处可见。过去我看到微信上有意思的视频会转给亲朋好友,但有朋友说那是人工智能造的,我不知真假,就再也不转了。

中华读书报:如何看待新科技对于翻译的影响?人工智能时代,翻译是否最有可能被替代?

王家湘:对于有些方面肯定是有帮助,比如说明书、生产流程、专有名词……人工智能对翻译有很大帮助。我当年翻译纳博科夫的《说吧,记忆》,书里那么多蝴蝶名字,如果有DeepSeek帮助会很省力,至少字面的意思翻译没问题。但是文学性、艺术性很强的内容,包括诗词歌赋,明喻、暗喻、语气,以及是否符合上下文的意思,翻译是不是会丢掉一些东西,这个不好说。科技发展太快了,仅就目前来说,翻译是不可能被完全替代的。

更多

更多

“新浪潮”属于每一个追求自我价值的人

关于《法国电影新浪潮小史(1959-1968)》的对话

更多

更多

他们的清明,是凄凉和苦愁,是回不去的当年

“钿车骄马锦相连,香尘逐管弦。瞥然飞过水秋千。清明寒食天。”