中国作协新时代文学研究中心(山东大学)揭牌仪式暨系列学术研讨会举行

3月21-23日,中国作家协会新时代文学研究中心(山东大学)揭牌仪式暨系列学术研讨会在山东济南举行。中国作家协会党组成员、副主席、书记处书记吴义勤,山东大学校长、中国工程院院士李术才,中国作协副主席阎晶明,山东省作协党组书记赵艺丁,山东出版集团党委书记、董事长刘文强,作家出版社总编辑张亚丽,山东出版传媒集团有限公司党委副书记、董事、总经理申维龙,山东大学党委副书记李向阳,山东大学文学院院长黄发有,以及王彬彬、贾梦玮、陈汉萍、王双龙、陈文东、李建军、韩春燕、刘艳、王春林、张桃洲、张均、李遇春、何平、兴安、刘大先、丛新强、杨庆祥、丛治辰、杨辉、桫椤、周新民、陈培浩、史建国、李静、程旸等专家学者出席活动。揭牌仪式上,中国作家出版集团有限公司副总经理宋向伟宣读中国作家协会关于成立中国作协新时代文学研究中心(山东大学)的批复。中国作协新时代文学研究中心(山东大学)聘任山东大学文学院院长黄发有、《中国当代文学研究》执行主编崔庆蕾为研究中心主任,山东文艺出版社社长徐迪南、山东大学文学院常务副院长马兵、山东大学文学院教授周根红为副主任。山东大学作家书院成立大会同期举行。

吴义勤讲话

吴义勤在系列活动的讲话中指出,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视文化文艺工作,作出了一系列重要指示批示,形成了明体达用、体用贯通的习近平文化思想。为深入贯彻落实习近平文化思想,中国作协近年来不断探索新的工作机制和路径,积极推进新时代文学批评与文学研究的发展,推动文学创作与文学批评的和谐共进。自2023年以来,中国作协积极整合各方面研究力量,由中国作家出版集团和《中国当代文学研究》编辑部牵头,与在当代文学研究领域有深厚传统和丰沛资源力量的高校深入合作设立“中国作协新时代文学研究中心”,共同推动和深化新时代文学研究。截至目前,已先后在江苏师范大学、陕西师范大学、上海大学、中南大学成立了中国作协新时代文学研究中心,并组织了多次高规格、高质量的新时代文学论坛,推出了一系列研讨成果,在文学界、学术界产生了良好反响。

吴义勤表示,山东大学是国家“双一流”建设高校、国家“985工程”“211工程”建设高校,拥有着百年办学积淀,素有“文史见长”的传统,是全国范围内的高水平大学之一。其中,文学院与中国现当代文学学科生机勃勃,实力强劲,为新时代文学高质量发展作出了重要贡献。中国作协在山东大学揭牌成立第五个新时代文学研究中心,将依托山东大学优质的学术资源与人才队伍,集中专门力量追踪、研究新时代文学,希望双方充分发挥各自资源优势,为新时代文学研究与批评赋能,将研究中心打造成中国文学评论的专业平台和研究高地。吴义勤强调,要加强研究中心的政治建设、导向建设和能力建设,并强化研究的系统性和学术性。保持研究中心的开放性,健全人才体制与学术传播机制,适应AI时代新大众文艺崛起给文学带来的全方位变化,加强文学研究的现场感和同步性。此外,研究中心还需在深化全民阅读上有更大作为,营造浓郁文学氛围,厚植高校文学土壤,培养高水平文学读者,以全民阅读提升人文素质、人文情怀、人文修养。

吴义勤认为,中国作协新时代文学研究中心从创立至今已形成长效稳定的运营机制和模式,通过圆桌对话、主题论坛、作品研讨、编选丛书等多种形式持续、深入地加深加快对于新时代文学创作的整体研究。此次中国作家协会新时代文学研究中心(山东大学)揭牌仪式暨系列学术研讨会将隆重举行《中国当代文学研究》2024年度优秀论文颁奖会、“新时代文学批评丛书”发布会、新时代文学批评研讨会、赵德发《大海风》研讨会等系列文学活动,汇聚来自全国各地的学界、文艺界专家学者,广泛开展跨学科、跨领域的文学交流,积极探索文学与时代、社会、文化之间的互动关系,以丰富切实的学理探索和批评实践推动新时代文学高质量发展。

山东大学校长、中国工程院院士李术才致辞

李术才在致辞中表示,成立山东大学作家书院和中国作家协会新时代文学研究中心(山东大学)是贯彻落实习近平文化思想、服务国家文化战略的重要举措。学校将依托中国作家协会优质丰厚的文艺创作资源,全面加强学科建设、人才培养、科研创新等各方面交流合作,充分发挥作家书院和研究中心的作用,为构建中国自主哲学社会科学知识体系、促进中华优秀传统文化“两创”作出山大贡献。

山东省作协党组书记赵艺丁致辞

赵艺丁在致辞中对中国作家协会对山东文学事业的高度认可和鼎力支持表示衷心感谢。他表示,山东省作协将大力支持中国作家协会新时代文学研究中心(山东大学)和山东大学作家书院的建设,在政策扶持、资源整合、成果转化等方面提供坚实保障,奋力谱写新时代文学繁荣发展的山东答卷。

山东出版集团党委书记、董事长刘文强在系列学术研讨会上致辞

刘文强在致辞中谈到,文学批评始终是推动文学发展、引领创作方向的关键性力量。十多年来,新时代文学批评在时代浪潮中勇攀高峰,紧扣新时代文学面临的新形势新课题,不断推动文学创作在观念、内容和形式上守正创新,推动新时代文学的发展繁荣。中国作协与山东大学共建新时代文学研究中心并举办系列研讨会,为壮大新时代文学评论队伍,推动新时代文学前行和文学创作繁荣必将发挥重要作用。近年来,山东出版集团积极贯彻中央和山东省委省政府工作部署,聚焦出版主业,担当责任使命,出版有包括“新时代文学批评丛书”在内的一系列新时代文学创作、研究著作。未来,山东出版集团及所属出版社将继续为新时代文学创作和研究贡献力量,推出更多无愧于时代的文学与学术精品。

山东大学党委副书记李向阳在系列学术研讨会上致辞

李向阳在致辞中谈到,山东大学建校123年来,在文史哲相关领域具有深厚的学术底蕴和扎实的学术根基。近年来,山大中文学科以深厚的学术功底和开拓创新精神热切关注新时代文学的发展,在中国作家协会的支持下,不断强化新时代文学前沿研究,已经形成了以黄发有教授等领衔的中国当代文学传媒研究、网络文学研究、影视文学研究、文学制度研究、当前文学热点和重大题材创作研究等特色鲜明的领域和方向,取得了一批卓有影响的重要成果,正在为助力中国新时代文学辉煌、构筑中华文化新高峰贡献山大中文力量。山东大学将以中国作协新时代文学研究中心(山东大学)成立为契机,聚力弘扬中华文明,坚持创造性转化、创新性发展,共同为中国特色哲学社会科学发展,为新时代文学健康繁荣贡献更大更多的智慧和力量。

宋向伟宣读中国作协批复文件

吴义勤、李术才、徐迪南、黄发有为中国作协新时代文学研究中心(山东大学)揭牌

吴义勤为黄发有、徐迪南、马兵、周根红颁发中国作协新时代文学研究中心(山东大学)负责人聘书

阎晶明宣读《中国当代文学研究》2024年度优秀论文名单

22日上午,《中国当代文学研究》2024年度优秀论文颁奖仪式在中国作协新时代文学研究中心(山东大学)举行。颁奖仪式由宋向伟主持,年度优秀论文评委会主任阎晶明宣读获奖名单及授奖词,7位获奖者上台领奖并发表获奖感言。经过责任编辑推荐和评审专家投票,《中国当代文学研究》2024年度共有7篇佳作获得优秀论文奖,分别是:王彬彬《汪曾祺的1980:重写旧作与故乡记忆的复活》、吴秀明《当代文学史“下限”及其相关史料问题研究》、贺桂梅《〈杜秀兰〉与一个富于历史心理深度的“新人”》、张均《“大历史”与“小历史”的纠葛——本事重构视野下的〈三里湾〉》、刘艳《抵近现实的悬疑套索与三副面具下的谎言人生——评蔡骏悬疑推理现实主义长篇小说〈谎言之子〉》、李静《“国家文学体制”与中国观的更新——当代文学批评实践的三重面向(2014-2024)》、程旸《孙少平论》。

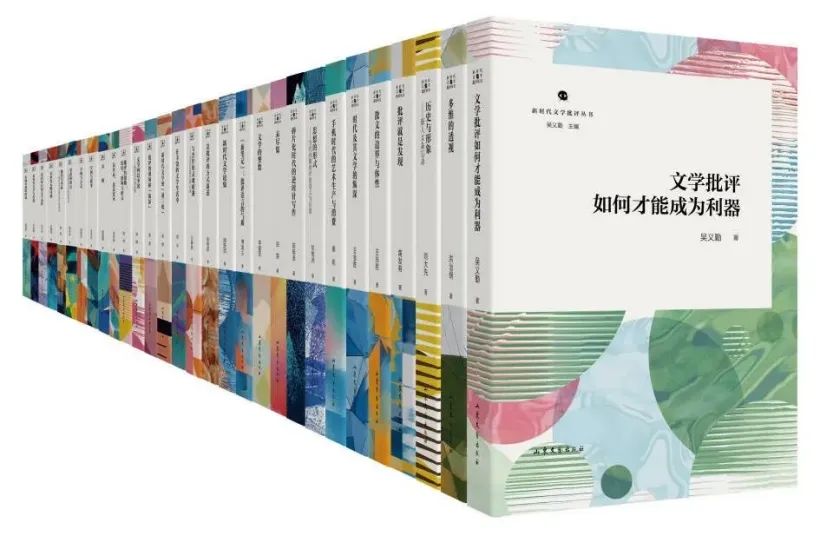

“新时代文学批评丛书”

颁奖仪式后,举办“新时代文学批评丛书”发布会。“新时代文学批评丛书”由吴义勤担任主编,丛书共30卷、约800万字,收录30位资深文学评论家新时代文学批评文章。丛书呈现了从“60后”到“80后”批评家的代际接力,既是对新时代十余年来批评实践的学术建档,同时也是对中国文学批评史的有力建构。编者期待通过编选这套“新时代文学批评丛书”,一方面全面呈现新时代文学批评的基本样貌、发展成果,从中获得推动文学批评发展的经验和启示;另一方面也通过丛书形式探索新时代文学批评存在的问题与不足,以之为镜,探索更好推动新时代文学批评发展的路径与方法。丛书入选2024年度国家出版基金资助项目、国家新闻出版署“十四五”国家重点出版物出版规划增补项目。发布会上,山东出版集团向山东作协和山东大学文学院赠送“新时代文学批评丛书”。徐迪南主持发布会。

吴义勤、申维龙为“新时代文学批评丛书”揭幕

山东出版集团向山东省作协和山东大学文学院赠书

新时代文学批评研讨会

22日上午,中国作协新时代文学研究中心(山东大学)举办新时代文学批评研讨会,此次研讨会设立两场平行论坛,设有AI技术革新与新时代文学批评、新时代文学批评的融合样态与跨界传播、新时代文学批评的问题与挑战三项分议题。平行论坛第一场由山东大学文学院长黄发有主持,平行论坛第二场由《中国当代文学研究》副主编钟媛主持。与会者谈到,AI技术革新语境下对新时代文学创作和文学批评的反思,将通向对人文学整体的再反思。面对日益庞大和丰富的知识生产与文学经验,知识论意义上的学科划分有待被重新认识。源于书写和印刷文明的文学观念与文学批评方法,在视听文明中必将产生形态转换。新时代文学批评需要重新检视文学本体与精神资源,拒绝生产套话、空话、大话,要从具体的环境出发,以生命诗学和美学促成文学批评可感、可信、可流传。与会者认为,长期以来文学批评所面临的机遇与挑战共存,二者相互依存的状态还将进一步持续,文学批评工作者要关注有充分的写作积累的作家作品,能够影响时代审美格局的作品,以问题意识关切文学现场,加强文学史研究与文学批评之间的联结与互动。文学批评工作者要坚持导向正确的批评理念,形成个性独具的审美判断,融汇真实有效的批评经验,共同创造创新向文艺实践敞开的批评生态。新时代文学批评需注重中国古典文艺传统的现代性转化与再造,以AI技术激发激活新的文学感知,不断开阔视野,加强现实介入,与时代和人民同频共振。新时代文学批评工作者在勇于筛选文学经典、为文学史提供一手材料的同时,还要主动扩大文学批评的外延,与更多普通读者共享文学生活,把文学批评延展到生活领域之中并形成相关业态。

赵德发长篇小说《大海风》研讨会

22日下午,中国作协新时代文学研究中心(山东大学)举办赵德发长篇小说《大海风》研讨会。吴义勤、陈文东、张帅、张亚丽出席研讨会并致辞,参与本次系列活动的专家学者与会。研讨会由马兵主持。《大海风》是作家出版社2025年重点作品之一,作品以黄海之滨的马蹄所和青岛、上海、大连等港口城市以及广阔的海洋为故事发生地,书写二十世纪上半叶中国北方的渔业史与航运史,表现人海关系之变、时代风云之变。《大海风》系“中国作协新时代文学攀登计划”入选作品之一。

吴义勤在研讨会致辞中指出,作家赵德发是当今最具影响力的当代作家之一。自1980年发表作品以来,赵德发的创作涵盖长篇小说、中短篇小说、纪实文学、散文随笔等多元体裁,其代表作“农民三部曲”(《缱绻与决绝》《君子梦》《青烟或白雾》)与“宗教文化姊妹篇”(《双手合十》《乾道坤道》)广受赞誉。吴义勤认为,新近出版的《大海风》是赵德发多年酝酿积淀之后的厚积薄发之作,是其融合生活经验、思想历程和文学追求的集大成之作,也是新时代当代长篇小说的重要收获。《大海风》以多维叙事塑造历史纵深,人物群像立体、细节丰盈扎实,对乡土伦理和自然意象的把握精准深刻。作者将36年历史浓缩于五十余万字中,既还原了民国山东的海洋生活图景,又赋予叙事深厚的文化厚度,形成了史诗般的时空张力。《大海风》展现了近现代中华民族的屈辱史,民族工业悲壮的奋斗史、成长史、幻灭史,胶东渔民的生活史、心灵史、情感史,是对“为历史保存细节,为时代激活记忆”这一文学观念的有力实践。

与会专家认为,赵德发是中国当代文学坚持不懈的探索者与领航员,其创作数十年来先后参与乡土文学的深耕、传统文化的省察与海洋文学的探索。赵德发根植齐鲁文化的厚土,又不断突破地域和题材的边界,成为当代中国文学多元叙事的重要代表。与会专家认为,海洋对人类社会的生存和发展具有重要意义,中国不仅有着悠久的农耕文明史,也有着悠久的海洋文明史,海洋连通了中国与世界。《大海风》是赵德发《经山海》《黄海传》之后的又一力作,作品将个人命运与家国情怀、历史风云与海洋文明深刻结合,将惊涛拍岸的航海传奇、斑斓多彩的渔家风情与民族危亡之际的血性抗争融入一体,在黄海潮汐声中打磨曾被遗忘的航海记忆,在抗倭后裔的血脉里淬炼出永恒的家国情怀,作品生动展现了时代变迁和社会现实,是一部融合历史厚重感和文学美感的力作。

赵德发致答谢词

研讨会最后,赵德发向长期关注自己创作的文学界同道致以衷心谢意,与会专家的细致研讨予以他巨大鼓舞和前进方向。赵德发说,创作《大海风》是一个漫长而富有挑战的过程,全书从立意、成稿到出版历时多年,创作源于他对海洋的深厚情感和历史理解。在写作中他探究大量资料,并进行了多次实地调查采访。海洋同时寄寓着自然属性与文化属性,不仅是故事发生的背景,更是推动人物命运变化的核心力量。赵德发希望通过这部作品,让更多读者感受到海洋的魅力与历史的厚重,自己也将在未来的创作中继续探索,奉献更多有温度有价值的文学作品。

合影

(图片由主办方提供)