四秩文心——中国现代文学馆“创业史”

1985年1月5日,在中国作家协会第四次代表大会上,中国现代文学馆宣告成立。中国现代文学馆是中国作家协会主管的公益一类事业单位,是国内最早、世界上最大的文学类博物馆,是中国作协和文学界的宝库和窗口。

四秩春秋,文脉绵延;薪火相传,新章再启。中国现代文学馆自创立以来,始终肩负守护文学火种、传承文化根脉的使命,历经岁月淬炼,已经成长为一座融图书馆、档案馆、展览馆、博物馆、研究机构与作家故居于一体的世界级文学圣地。2024年5月荣膺“国家一级博物馆”称号。

四十年间,文学馆以46亩方寸之地,筑起3万平方米的精神殿堂。98.04万件藏品如星河璀璨:文学大家的墨迹犹存温度,手稿静诉衷肠,信札流淌情谊,143件国家一级文物与142座作家文库,构筑起中国现当代文学史的立体图景。这里的一纸一砚,皆是文人风骨的见证;一书一画,俱为时代脉搏的刻录。茅盾故居的青砖黛瓦间,回荡着创作的热望;作家书房的光影流转中,跃动着经典的重生。从手稿的修复保护到文物的数字活化,从学术期刊的深耕到文学现场的活跃,文学馆始终以改革创新之姿,践行“让文物活起来”的时代命题。

中国现代文学馆“初创期”(1981-1985)

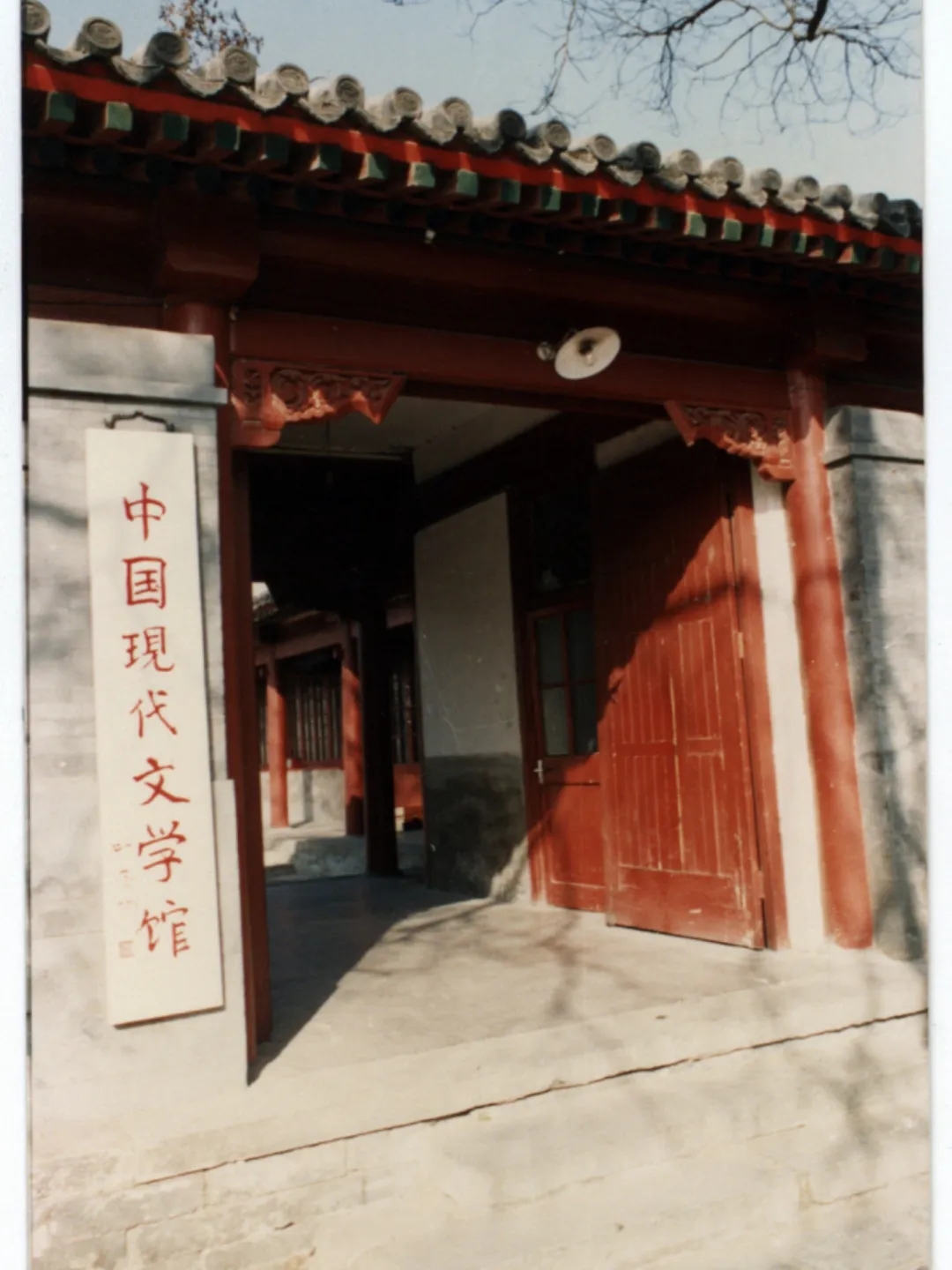

中国现代文学馆(万寿寺)

四十年筚路蓝缕,中国现代文学馆从巴金先生一纸赤诚的倡议中启航,中国作协肩起了这项具有历史意义的文化工程,于京西万寿寺西院的青砖旧椽间垒起守护文脉的第一块基石。1981至1985年,是中国现代文学馆的初创期,在这五年间,文学馆从无到有,从构想到实践,一砖一瓦都凝聚着创业者们的心血。筹委会高屋建瓴,勾勒出文学馆的事业图景,确立了集收集、整理、保管、展览、研究于一体的文化坐标。他们积极联络社会各界,广泛征集中国现当代文学史料和文物,一批批珍贵的文学史料与文物被陆续征集入馆,散落的文学星火自此聚为长河。“巴金文库”的创设开创作家专藏先河,茅盾、老舍生平展的揭幕标志着文学馆学术研究与社会服务的双重职能初现端倪,《中国现代文学研究丛刊》迁入,学术阵地初具规模。青砖黛瓦间,中国现代文学的精神图谱开始显影。文学馆创业者们以愚公移山的精神,在改革开放初期的文化原野上,筑起了一座文学的殿堂。

1981年

巴金首倡建立中国现代文学馆,中国作协主席团决定建立中国现代文学馆,中央批准由中国作协负责建立中国现代文学馆。

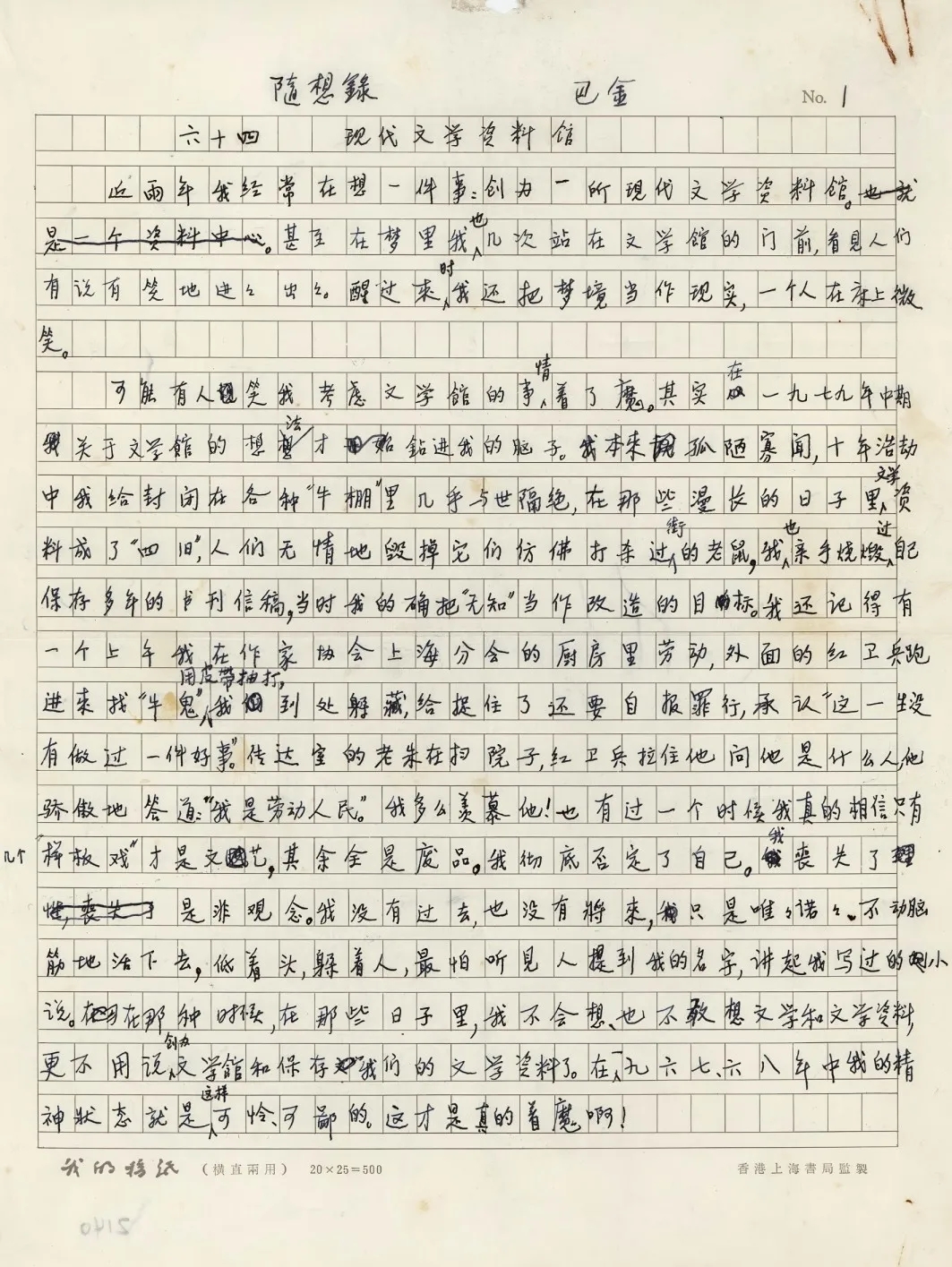

巴金《现代文学资料馆》手稿

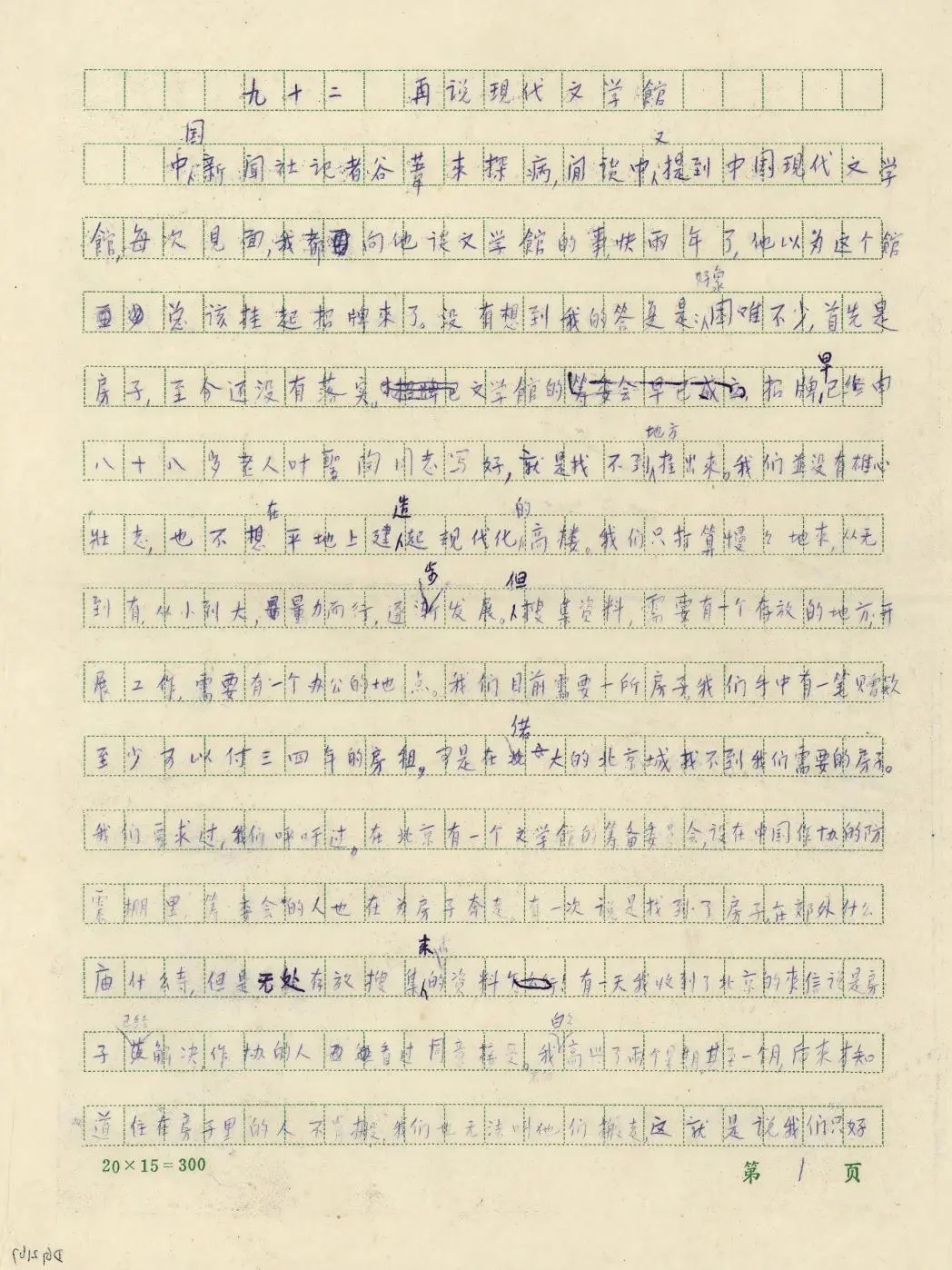

巴金《再说现代文学馆》手稿

1981年3月12日,巴金《创作回忆录·后记》和《人民日报》编者《关于建立中国现代文学馆的建议》在《人民日报》刊载,随即得到一大批著名作家的响应。

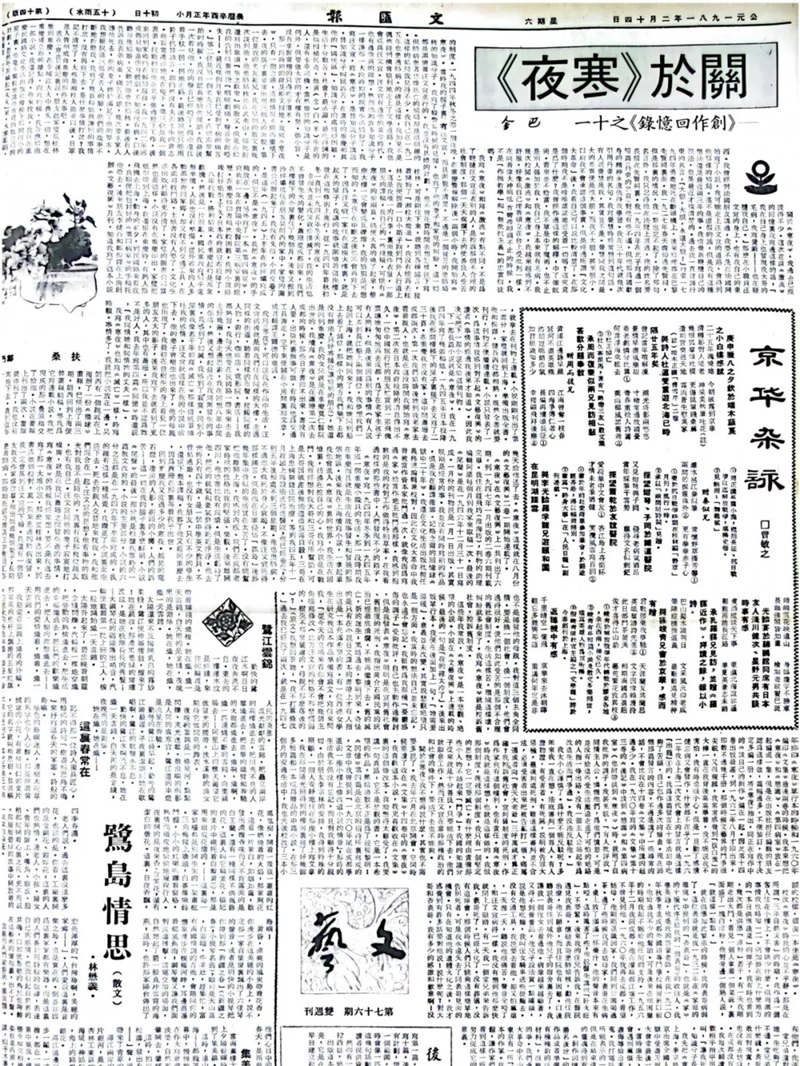

1981年2月14日,巴金先生在为香港《文汇报》写的《创作回忆录》之十一《关于〈寒夜〉》和《创作回忆录·后记》中最早倡议建立中国现代文学馆。

1982年

中国现代文学馆筹委会讨论通过《中国现代文学馆的性质、任务和工作范围的设想》。北京市批准将万寿寺西院移交给中国现代文学馆作为临时馆址。中国作协书记处决定筹建茅盾故居,归属中国现代文学馆。

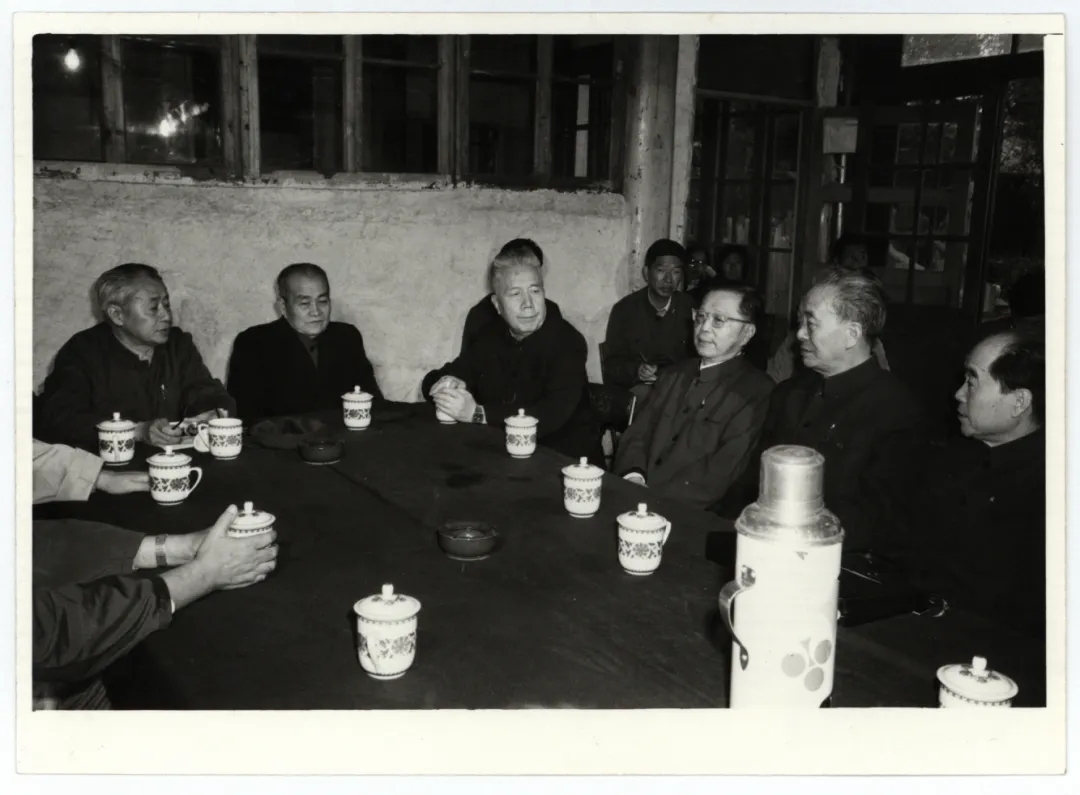

1982年10月16日“中国现代文学馆筹建处”召开成立会。参加会议的有周扬、贺敬之、王政柱、张大中、刘白羽、艾青、曹禺、王瑶等。胡乔木等为“筹建处”挂牌。

中国现代文学馆筹建处成立照片,与会者讨论中国现代文学馆的筹办事项,围桌者右起:孔罗荪、艾青、曹禺、周扬、胡乔木、朱子奇、贺敬之。

1983年

财政部拨款150万元作为修缮现用房屋和购置设备的费用。中国作协任命孔罗荪为中国现代文学馆筹建处领导小组组长,决定建立“巴金文库”。“茅盾生平和创作展”开幕。

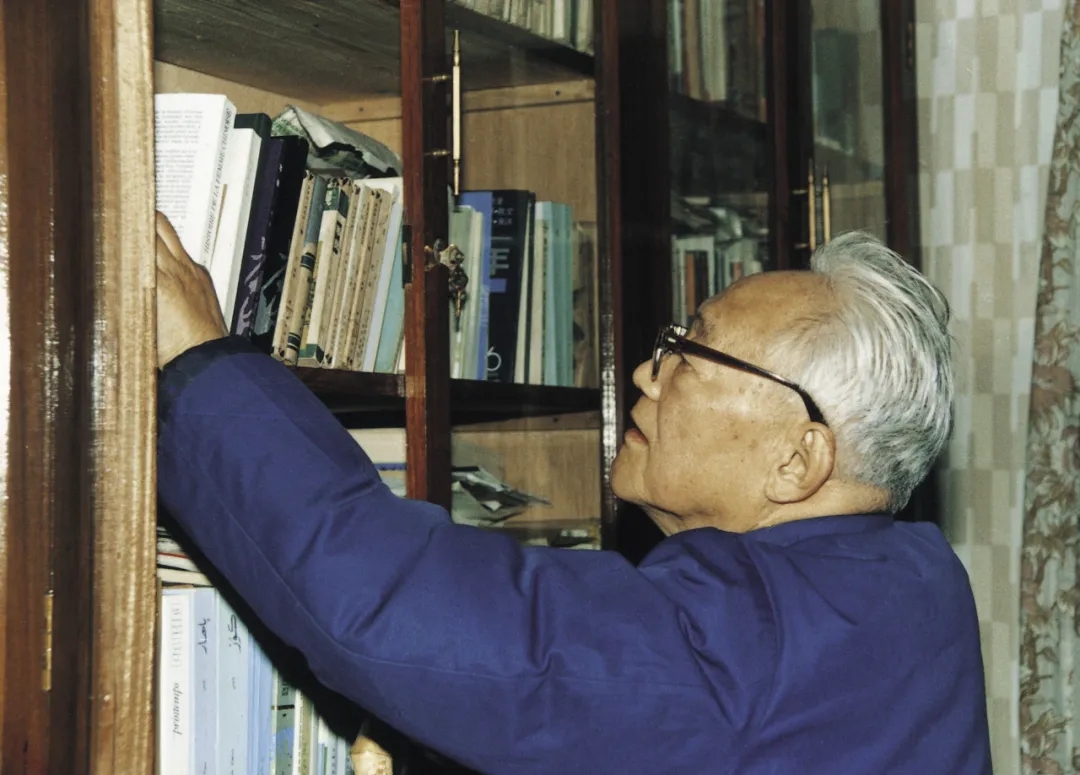

巴金在家中整理捐赠图书

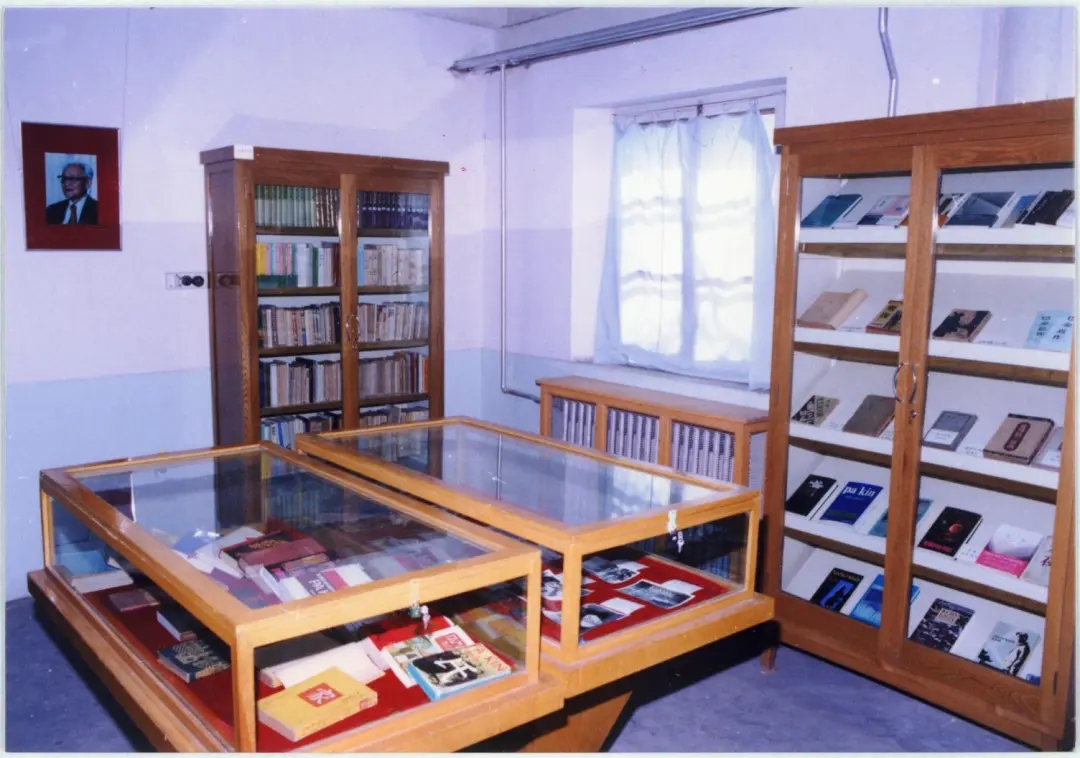

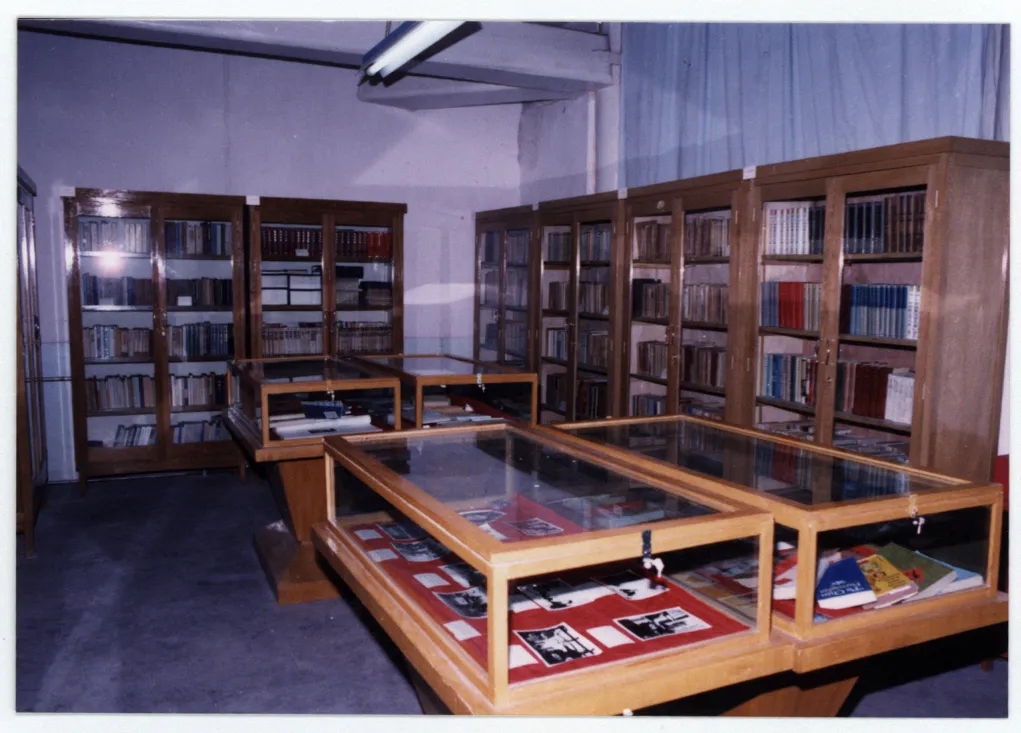

巴金文库

孔罗荪与周扬(中)、曹禺(右)在文学馆筹建处

1984年

中国作协聘请巴金、孔罗荪为名誉馆长,任命杨犁为首任馆长。为纪念老舍诞辰85周年,“老舍生平和创作展览”开幕。

孔罗荪

首任馆长杨犁

老馆照片

1985年

中国现代文学馆1月5日正式成立,3月26日举行开馆典礼,3月27日茅盾故居正式对外开放。《中国现代文学研究丛刊》改由中国现代文学研究会和中国现代文学馆联合主编,编辑部设在文学馆。

巴金在文学馆开馆典礼上讲话

茅盾故居

《中国现代文学研究丛刊》1985年第1期封面及改版致读者页

中国现代文学馆“筑基期”(1986—1990)

中国现代文学馆自1985年启航,五年间以破竹之势,深扎根基、开枝散叶。从体制完善到馆藏扩容,从主题展览到辞典编撰,从学术深耕到社会联动,重磅捐赠纷至沓来,馆藏总量突破20万件,在守护文学遗产、赓续文化命脉的道路上迈出坚实步伐。

1986年

全国政协文艺界委员萧乾等联名提出提案,请求为中国现代文学馆修建永久性馆舍,这一疾呼凝聚着文学界对精神家园的殷切期待。在开馆时,文学馆体制架构为办公室(下设人保组、行政组)、资料室(下设图书组、报刊组、征订组)、研究室(下设征集组、档案组)、编辑部、茅盾故居。本年内设机构调整,设办公室、资料室(下设计划采购组、编目组、流通保管组)、研究室(下设《中国现代文学研究丛刊》编辑部)、征集室(下设征集组、档案组),构建起专业化的管理体系,为后续发展奠定组织基础。

1987年

“巴金文学创作生涯60年展览”首开先河,以手稿、影像与实物勾勒文学巨匠的精神肖像,以展览为窗口,以学术为内核,让文学经典照进公众视野。同年启动的《中国现代文学作家大辞典》编纂工程,为现当代文学研究搭建起权威框架。

“巴金文学创作生涯六十年展览”一角

1988年

庆祝中国现代文学馆建馆3周年。“冰心文学创作生涯70年展览”与“老舍文学创作生涯展览”相继开幕,以双星辉映之势致敬文学赤子。本年,胡乔木视察中国现代文学馆,商讨体制、馆址等问题,更让文学馆在探索中明晰方向,在守望中积蓄力量。

冰心在“冰心文学创作生涯70年展览”现场

1989年

文学馆与北京市文物局续签万寿寺西院馆舍协议,在青砖古刹间延续文脉传承的使命,这座临时的“文学方舟”继续承载着中国现当代文学的记忆与荣光。茅盾之子韦韬捐赠父亲藏书及文物,泛黄的书页间留存着茅盾《子夜》(原名《夕阳》)初稿的批注、与鲁迅往来的信笺,以及抗战时期辗转流徙时题写的自勉字幅,再现了一位文学巨匠在动荡年代的坚守与担当。闻一多殉难前夜创作的绝笔《九歌(古曲翻新)》手稿入藏,字迹间激荡着民主斗士的呐喊与文学家的赤忱,以纸页上的温度与笔锋中的气节,让战火淬炼的文人风骨凛然重生。举办老舍文学创作生涯展览。

闻一多手稿《九歌(古曲翻新)》

1990年

举行建馆五周年座谈会暨“周扬文库”“萧三· 叶华文库”开幕典礼。周扬文学档案和藏书15358册的接收,令馆藏总量突破20万件,达202794件,一座由手稿、信札、文物构筑的文学星河渐成璀璨之势。“叶圣陶创作生平展览”再续华章,让一代教育家的文学理想与家国情怀深入人心。

韦韬与杨犁在中国现代文学馆建馆5周年活动中

从初创到筑基,文学馆的五年历程印证了“积跬步以至千里”的文化韧劲。青砖黛瓦间,二十万典籍静默诉说;光影流转处,一百年文心澎湃激荡,已悄然编织成中国现当代文学史的经纬网络。

中国现代文学馆“跃升期”(1991—1995)

1991至1995年中国现代文学馆步入发展新阶段,新建2.4万平方米馆舍获中央批准;馆藏体系持续丰富;巴金、茅盾、丁玲等巨匠特展次第生辉,全国巡展足迹遍染书香;《中国现代作家大辞典》等著作陆续出版,聘请冰心、阳翰笙等文学大家担任顾问,凝聚名家智慧,在锻造国家文学殿堂的征途上,谱写出气势磅礴的时代华章。

1991年

中国作协任命李準为馆长。举办茅盾逝世十周年纪念座谈会。夏衍文学创作六十周年展览、丁玲创作生平展览开幕。

丁玲生平及创作展览现场

1992年

特聘冰心、阳翰笙、萧乾为顾问。“丁玲文库”开幕。“巴金冰心老舍丁玲创作生平展览”在广东巡展。萧乾文学生涯六十年展览、阳翰笙生平与创作展览开幕。《中国现代作家大辞典》出版。

丁玲文库开幕式

萧乾文学六十年展览

1993年

中央办公厅同意中国现代文学馆修建新馆,国家计委下达《关于同意建设中国现代文学馆新馆的通知》,建筑面积2.4万平米,总投资9600万元。北京市规划局推荐慧忠庵为新馆馆址。

1994年

凤子捐赠《历次文代会的个人签名留言纪念册》。举办巴金大型图片展览、靳以生平展览、沙汀艾芜文学生平展览、臧克家文学创作生涯65年展览。

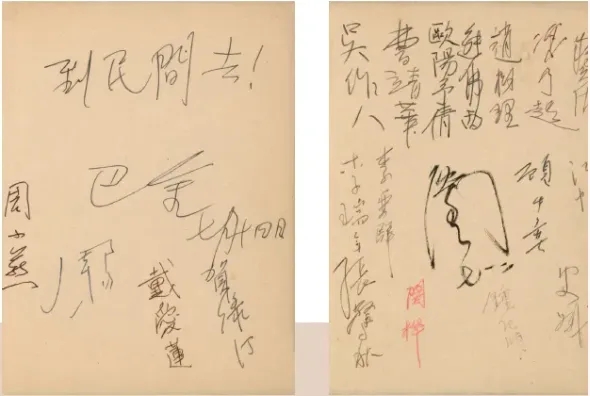

凤子《历次文代会的个人签名留言纪念册》

1995年

举办中国现代文学馆建馆10周年座谈会。唐弢夫人沈絜云表示同意将唐弢藏书全部捐给文学馆。杨沫遗嘱向中国现代文学馆捐赠藏书、文学资料及部分稿费,同时捐赠全部著作版权。

中国现代文学馆十年馆庆

中国现代文学馆“跃升期”(1996—2000)

新世纪的脚步将至,1996年—2000年,中国现代文学馆也迈入发展的跃升期:新馆从奠基到正式开馆,更加宽敞和现代化的空间,为文学研究和文化交流搭建了新的平台;现代文学馆的藏品数量显著增加,达到305963件;唐弢文库建立。通过举办各类展览、讲座和学术活动,现代文学馆继续在推动中国现当代文学研究和传播方面发挥重要作用。

1996年

举行中国现代文学馆新馆奠基仪式。国家计委决定新馆设计以矮层分散园林式民族风格建筑为主,扩加10亩建设用地,分期施工,第一期建筑面积为1万多平米。主办茅盾百年诞辰纪念展览。

新馆奠基仪式现场

纪念茅盾诞辰百周年展览

1997年

中国现代文学馆新馆地基开始动工。上报国家计委一期工程总概算为1.489亿元。

1998年

中国作协党组书记处会议确定文学馆新馆舍工程作为国家级项目向建国五十年大庆献礼。馆藏品总量达305963件。

1998年初舒乙、许绍亚在新馆工地例行检查工程进展。

1999年

举行中国现代文学馆新馆竣工典礼。《中国现代文学研究丛刊》创刊20年纪念会在新馆举行。

新馆照片

2000年

中国现代文学馆新馆开馆。舒乙任馆长。常设展览“中国现当代文学展”(一期)开幕。唐弢夫人沈絜云捐赠唐弢藏书4万余册,建立唐弢文库。开办中国现代文学馆周日公益讲座。陆续出版“在文学馆听讲座”系列丛书。中国现代文学馆信息管理系统正式投入使用。

《中国现当代文学展》(一期)

唐弢文库

新馆不仅为现代文学馆提供了更广阔的空间,更为文学研究和文化交流搭建了新的平台。岁月更替文脉续,新基业始成,初心不改。随着新馆的建成和投入使用,展览、讲座等一场场文化盛宴纷至沓来,让文学的声音传得更远。

中国现代文学馆“繁荣期”(2001—2005)

在新世纪的晨曦中,中国现代文学馆书写着繁荣的新篇章。老舍《四世同堂》手稿等珍品入藏,现代文学馆藏品进一步丰盈;首届“唐弢青年文学研究奖”颁奖,激励新生代文学研究者;一系列意义深远的纪念活动和展览,将文学的芬芳播撒至更广袤的天地。

2001年

举行鲁迅诞辰120周年纪念座谈会。《四世同堂》等手稿入藏。

陈漱渝在鲁迅诞辰120周年座谈会上发言

老舍《四世同堂》手稿

2002年

老舍《四世同堂》手稿入选首批《中国档案文献遗产名录》。举办阳翰笙诞辰100周年、孔罗荪诞辰90周年纪念研讨会。沈从文生平与创作展开幕。

“沈从文生平与创作展”

2003年

举办巴金、冯雪峰百年诞辰纪念活动。孙犁生平与创作展开幕。首届“唐弢青年文学研究奖”颁奖。馆藏品总量达506000 件。

“孙犁生平与创作展”

2004年

陈建功兼任馆长。“网上文学馆”(www.wxg.org.cn)正式运行。“纪念丁玲诞辰100周年——丁玲生平与创作展览”开幕。举办聂绀弩百年诞辰暨《聂绀弩全集》出版座谈会、《中国现代文学研究丛刊》发刊100期纪念座谈会。

“丁玲生平与创作展览”

2005年

中国现代文学馆建馆二十周年,举办“中国现代文学馆馆藏珍品展”。“烽火中的抗战文学展”开幕。举行巴金先生追思会。举办“诗魂永恒——臧克家百年诞辰诗会”大型诗歌朗诵会。《中国现代文学研究丛刊》由季刊改版为双月刊。

“中国现代文学馆馆藏珍品展”请柬

巴金先生追思会

二十载春秋,如诗如画。中国现代文学馆记录了文学的辉煌,肩负时代责任,为文化传承和学术研究树立了新的里程碑。

中国现代文学馆“创新期”(2006—2010)

岁月不息,奋斗不止,2006年-2010年中国现代文学馆走上创新之路,不仅完成了二期工程的设计和审批工作,更在数字化建设上迈出坚实的步伐,为文学研究的传承与创新搭建了新的平台。

2006年

完成现代文学馆二期工程的设计、审批工作。举办邵荃麟同志百年诞辰纪念座谈会,“在文学馆听讲座”举办200期。

2007年

藏品数字化加工管理服务系统正式投入使用。完成电梯大修、电子监控系统改造、气体灭火系统改造及恒温恒湿系统改造等基建维修任务。柏杨研究中心成立。“一个倔犟的灵魂”——纪念萧军诞辰100周年展览开幕。

纪念萧军诞辰100周年展览开幕式

2008年

中国现代文学馆对外免费开放。音像资料数字化采集加工、管理和应用系统工程全面展开。中国现当代文学研究中心成立。举办“我们走在大路上——改革开放30年文学成就展”。

2009年

牵头成立中国博物馆协会文学专业委员会,举办《中国现代文学研究丛刊》创刊三十周年纪念暨《丛刊30年精编》出版座谈会。

中国博物馆协会文学专业委员会成立大会

2010年

现代文学馆二期扩建工程全部竣工,成立中国当代文学年鉴中心、中国现代文学馆学术委员会。举办萧乾百年诞辰纪念座谈会。常设展览《中国现当代文学展》(一期)改造工作启动。

新馆二期(文学馆C座)照片

正如文学对真善美的追求没有终点,中国现代文学馆在高质量发展之路上亦步履不停。这五年,现代文学馆不断推进数字化进程,提升展览水平,不忘服务大众的责任担当,为未来的发展奠定了坚实的基础,注入了新的活力。

中国现代文学馆“深化期”(2011—2015)

三十而立,2011年—2015年,中国现代文学馆迎来深化发展的新阶段。展览、座谈会活动丰富,首次聘任客座研究员、启动第二届“唐弢青年文学研究奖”,在文学界的影响力持续提升。

2011年

中国现代文学馆聘任首批客座研究员。《中国现代文学研究丛刊》改版为月刊,设立《中国现代文学研究丛刊》年度优秀论文奖。举办“台港澳及海外华人作家捐赠陈列”展览。

“台港澳及海外华人作家捐赠陈列展”

2012年

常设展览《中国现当代文学展》(二期)开幕。举办端木蕻良、王辛笛、邓拓百年诞辰纪念座谈会。第二届“唐弢青年文学研究奖”正式启动。

“唐弢百年诞辰纪念座谈会暨第二届唐弢青年文学研究奖颁奖仪式”

2013年

吴义勤任馆长。举办张光年、孙犁、草明、舒群、百年诞辰纪念座谈会,老舍、胡絜青珍藏字画和马烽手稿入藏。

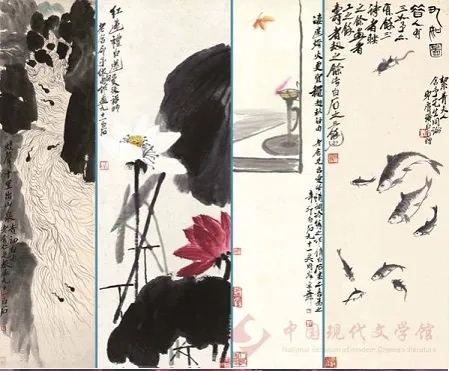

中国现代文学馆藏齐白石国画《蛙声十里出山泉》《红莲礼白莲》《凄迷灯火更宜秋》《九如图》

2014年

举办梁斌、杨沫、徐迟、阮章競、叶君健百年诞辰纪念座谈会。

梁斌百年诞辰纪念座谈会

2015年

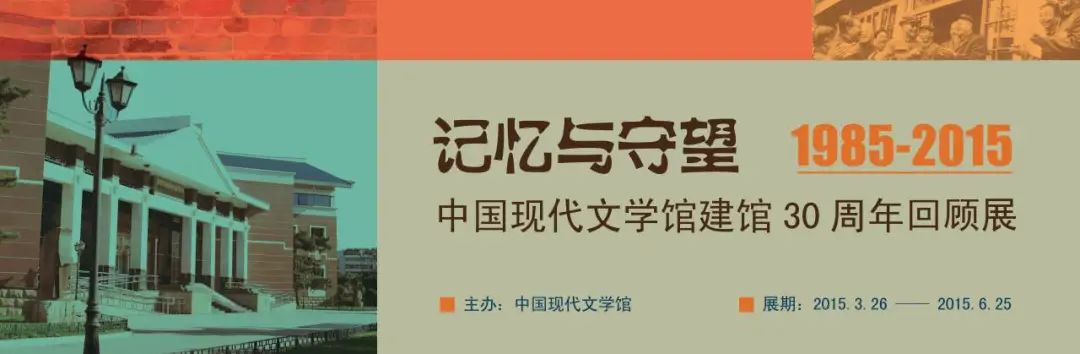

中国现代文学馆建馆三十周年,举办“记忆与守望——中国现代文学馆建馆30周年回顾展”。举办雷加百年诞辰纪念座谈会。“血肉筑起的长城——抗战中的文学”展览开幕。

“记忆与守望——中国现代文学馆建馆30周年回顾展”

从客座研究员制度的深耕学术,到《丛刊》改版激活研究活水;从作家诞辰的深情回望,到抗战文学的精神守望,件件活动皆化作春泥,滋养着中国现当代文学的根系。三十而立之际的回顾展,既是对既往的郑重典藏,更是向未来的浩荡起锚。那些被纪念的名字、被珍视的手稿、被点亮的展览,终在时光长河中凝结成碑——它告诉我们:此地江河浩荡,是因有人守护水源,有人疏浚河床,有人值守岸堤,有人在晨光里扬帆启航。

中国现代文学馆“融合期”(2016—2020)

2016年-2020年,中国现代文学馆开启了融会发展的新篇章,从手稿活化到空间叙事,从个案钩沉到体系共建,文学始终作为融合介质,在历史长河与当代生活中编织绵延的文化经纬。

2016年

“红军不怕远征难——文学中的长征”展览开幕。举办刘白羽百年诞辰纪念座谈会。

刘白羽百年诞辰纪念座谈会

2017年

“砥砺奋进——党的十八大以来中国文学成就展”开幕。

“砥砺奋进——党的十八大以来中国文学成就展”

2018年

李敬泽兼任馆长。“现代作家书房展”“回望手写时代——中国现代文学馆馆藏80年代手稿展”“重回大陆真好——柏杨捐赠陈列”开幕。

艾青书房(复原)

回望手写时代——中国现代文学馆馆藏80年代手稿展

2019年

“初心与手迹——中国现代文学馆馆藏红色经典手稿大展”开幕。举办冯牧、郭小川百年诞辰纪念座谈会。

“初心与手迹——中国现代文学馆馆藏红色经典手稿大展”展厅一角

2020年

全国文学馆联盟成立,中国现代文学馆被选为理事长和秘书长单位。举办彭燕郊百年诞辰纪念座谈会和“只可自怡悦 不堪持赠君——纪念汪曾祺诞辰百年书画展”。

全国文学馆联盟成立会议现场

纪念汪曾祺诞辰百年书画展

文学不仅是研究的对象,更可以作为一种独特的认知视角。通过文学棱镜观察社会、解读历史,我们得以在审美维度中搭建起连接人文精神与广阔世界的桥梁。在这个五年中,中国现代文学馆继续稳健前行,持续把文学的金线与各类文化元素相互交织,融合成一幅绚丽多彩的文化画卷,为文学的传播与普及探索新路径,积累新经验,注入新活力。

中国现代文学馆“升华期”(2021—2024)

2021-2024年,中国现代文学馆以茅盾故居革命文物保护为起点,通过“红色经典大展”等品牌展览赓续红色血脉;以十届客座研究员方阵、《青春之歌》奖学金构建学术高地;以“文学馆之夜”直播、大数据中心建设推动数字化转型;2024年5月18日中国现代文学馆荣膺国家一级博物馆称号;累计馆藏近百万件、年参观超27万人次,用“红色经典展”与“新时代文学成就展”,书写了从革命记忆到时代精神的文学传承答卷。

2021年

茅盾故居被北京市文物局公布为北京市第一批不可移动革命文物。“迎着新生的太阳——庆祝中国共产党成立100周年红色经典大展”开幕并举行大型网络直播活动。

茅盾故居

“迎着新生的太阳——庆祝中国共产党成立100周年红色经典大展”展厅一角

2022年

中国现代文学馆客座研究员达到十届、百人规模。设立《青春之歌》奖学金,启动评选工作。举办李季、马烽百年诞辰纪念座谈会。“向人民大地——纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年特展”开幕。

中国现代文学馆第九届特邀研究员、第十届客座研究员聘任仪式

“向人民大地——纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年特展”展厅一角

2023年

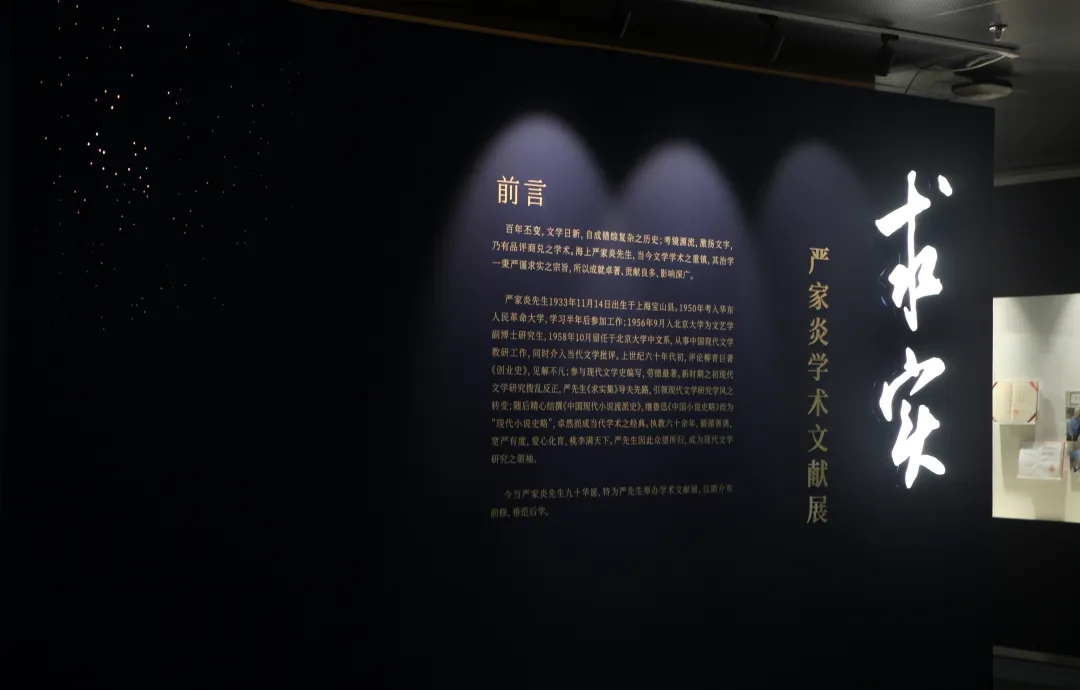

北京市文物局对649件珍贵文物进行定级备案。在网络平台推出人文谈话节目“文学馆之夜”。中国新时代文学大数据中心成立。“坐标——中国现代文学馆馆藏革命文物特展”“求实——严家炎学术文献展”等开幕。举办曲波、林斤澜、屠岸百年诞辰纪念座谈会,王蒙创作70年座谈会。陈映真文学资料入藏。

曲波百年诞辰纪念座谈会

“求实——严家炎学术文献展”

2024年

中国现代文学馆被评定为国家一级博物馆。“歌以咏志 星汉灿烂——新时代文学成就展”“‘三红一创 青山保林’红色经典展”等开幕。举办金庸、梁羽生、罗广斌百年诞辰纪念座谈会,贺敬之创作85年、宗璞创作80年座谈会。馆藏品总量达98.04万件,参观人次达到276404人。

“歌以咏志 星汉灿烂——新时代文学成就展”

“‘三红一创 青山保林’红色经典展”

2024年5月18日中国现代文学馆被评为国家一级博物馆

回望四十载春秋,从巴金先生构想的文学资料馆,到集茅盾故居、图书馆、档案馆、展览馆、研究中心及博物馆于一体的综合性文化巨舰,中国现代文学馆以守护文明根脉、照亮复兴征程、让文物活起来为航标的航程,在世界文学版图中刻写下属于我们这个时代的文化坐标。

四秩文心——中国现代文学馆“创业史”: