虫隐喻视角下鲁迅的退化进化观

刘勰《物色》有言,“岁有其物,物有其容;情以物迁,词以情发。一叶且或迫意,虫声有足引心”。从《诗经》开始,微小的“虫”以其惊人的“繁殖力”一直出现在人类社会生活与文学创作中。中国古典文学作品主要从视觉、听觉塑造“虫”的形象,人听虫而情动,见虫而有思,虫成为情感的寄托之物。“喓喓草虫,趯趯阜螽。未见君子,忧心忡忡。亦既见止,亦既觏止,我心则降。”依照鲁迅喜读的《毛诗草木鸟兽虫鱼疏广要(二)》:“草虫,常羊也。大小长短如蝗也,奇音青色,好在茅草中”“鸣晚秋之时”,每当草虫声此起彼伏,悲秋之境又会充斥着思妇对丈夫的无限相思之情。

依照《汉语大字典》:“昆”有“群”“众”之意。《周南·螽斯》有:“螽斯羽,诜诜兮。宜尔子孙,振振兮。”“诜诜”从视觉角度描写蝗虫群飞时的状态,凸显其多,不禁让人想起鲁迅笔下“密密层层”的“槐蚕”(鲁迅:《野草·复仇》)。鲁迅对中国古典文学作品中的虫隐喻有所继承,不过,虫在鲁迅笔下并非只是起兴之物,他用“昆虫”的时候,脱离了传统的、中国的、古典的美感意义。

鲁迅多次描写虫爬到身上、叮咬皮肤的触觉。1926年,北京有些团体和学校提倡捕蝇活动,鲁迅认为与其捕蝇,不如练就一种不受蚊蝇干扰的睡觉本领来得切实。在《马上支日记》中,“虫”经常将鲁迅从睡梦中或创作中叫醒。“六月二十九日”“早晨被一个小蝇子”“在脸上爬来爬去爬醒”。“七月二日”“蚊子来叮了好几口,虽然似乎不过一两个,但是坐不住了”。“七月四日”“早晨,仍然被一个蝇子在脸上爬来爬去爬醒,仍然赶不走,仍然只得自己起来”(鲁迅:《华盖集续编·马上支日记》)。《怎么写》中,鲁迅回忆1926年底在厦门的经历,他沉静下去,迷失于夜的心音,突然被蚊子咬了一口,反而回过神来。“抚摩着蚊嚎的伤,直到它由痛转痒,渐渐肿成一个小疙瘩。我也就从抚摩转成搔,掐,直到它由痒转痛,比较地能够打熬”(鲁迅:《三闲集·怎么写——夜记之一》)。人对被叮咬后的身体的抚摸,以及回归“本身上的事”的顿悟,是现代汉语作为一种分析性语言所具备的说明功能。

在鲁迅笔下,虫作为一种启示,促进了对现代个人身体的发现。同时,这种发现,恰恰放置于文学作品的叙事策略中才得以进入公共言说空间。近年来,对鲁迅身体语言的研究逐渐增多,如郜元宝、莫运平、孙德喜、胡志明等学者对此持续关注。胡志明强调鲁迅小说身体的现代性体验、鲁迅对“身体”的想象与“国民”概念建构之间的密切关系。郜元宝指出鲁迅著作中身体与精神的悖论性关系。其他学者对鲁迅身体语言的讨论多以一篇小说为中心,如《药》《祝福》《复仇》,或以一部作品集为中心,如《呐喊》《野草》。其实,鲁迅除了刻画人的身体,也多有对动物身体的描写。从1907年《人之历史》到1936年4月《致颜黎民》,虫贯穿鲁迅作品的始终,它们与人的身体形成对立或互补的关系,这为进一步观察鲁迅对身体与精神的思考提供了线索。

“其实人禽之辨,本不必这样严”

隐喻是语言的心脏。不论是在语言上还是思想和行动中,隐喻无所不在,我们思想和行为所依据的概念系统本身是以隐喻为基础。哈尔姆说,“直的话语本质上是不准确的。只有通过新鲜的隐喻……才可能使话语精当”。鲁迅日记、书信、杂文、小说和散文诗中都有虫出现。但是,有些昆虫在个别篇目中只是作为单独的客观物象存在,并不成为隐喻,本文主要辨认并研究投注了作者的主观感情、真正成为一种隐喻的虫。

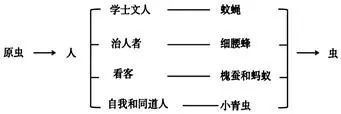

本文中的“虫”指节肢动物门昆虫纲动物,如苍蝇、蚊子、蚂蚁等。按照隐喻类别,鲁迅笔下的虫可分为“原虫”“蚊蝇”“细腰蜂”“槐蚕和蚂蚁”“小青虫”,他们分别隐喻“进化链条上的低级生物”“虚伪的学士文人(奴才们)”“治人者”“密密麻麻的看客”“自我和同道人”。

鲁迅早期论文中已经出现“原虫”,位于进化链上“爬虫哺乳类二叠纪”,低级、轻贱和非理性是其特征。“知禽兽虫鱼,虽繁不可计,而逖至本原,咸归于一”(鲁迅:《坟·人之历史》)。在20世纪初,鲁迅就已经科学地认识与把握了人的自然本质、人的动物学本质,这是对人的本质认识的一个重要阶段。

1924-1926年,鲁迅笔下的虫隐喻尤为集中。1924年,《新青年》本身已经有了分化,“五四”运动带来的文化高潮已经退落。2月16日,鲁迅将失败的一代革命者喻为“蜂子或蝇子”,“停在一个地方,给什么一吓,即刻飞去了,但是飞了一个小圈子,便又回来停在原地点,便以为这实在很可笑,也可怜”,像苍蝇一样,“敷敷衍衍,模模胡胡”(鲁迅:《彷徨·在酒楼上》)。1924年9月,“小青虫”从“窗纸的破孔”中“撞”进来,遇到“真的火”,“遍身的颜色苍翠得可爱、可怜”,使“我”“默默地敬奠”,在这个“秋夜”里,它和“枣树”一样,是战士,是英雄(鲁迅:《野草·秋夜》)。

欧阳修《诗本义》有言:“青蝇之为物甚微,至其积聚为多也,营营然往来飞声,可以乱人之听,故人引以为喻谗言渐渍之多,能致惑尔。”以“青蝇”之声讽刺小人的丑恶嘴脸与卑劣行径已成为一种讽刺传统,“营营青蝇,止于樊。岂弟君子,无信谗言”。青蝇是苍蝇的一种,周作人散文《苍蝇》对其作出区分:“苍蝇共有三种,饭苍蝇太小,麻苍蝇有蛆太脏,只有金苍蝇可用。金苍蝇即青蝇,小儿谜中所谓‘头戴红缨帽身穿紫罗袍’者是也。”1925年3月21日,鲁迅创作《战士与苍蝇》。此时,距孙中山逝世不过九天,“苍蝇们所首先发见的是他的缺点和伤痕,嘬着,营营地叫着,以为得意”。同年4月3日,鲁迅发表《这是这么一个意思》,说明战士是指孙中山先生和殉国后反受奴才们讥笑糟蹋的先烈,苍蝇是指“奴才们”。

鲁迅笔下还有一类特别的虫——具有“神奇毒针”的细腰蜂。他认为古代统治阶级早已有这样的麻痹术,对人民实行精神的麻醉,却还要求人民能够运动。到1925年,“特殊智识阶级”留学归来,却依然赶着加入段祺瑞的“善后会议”,成为假国民会议的一员,成为“帮忙闲人”(鲁迅:《坟·春末闲谈》)。

鲁迅以视觉写虫的数量之多,不过,先民对虫生殖力的崇拜反而创造出诸多愚昧的看客。散文诗《复仇》中,“路人们从四面奔来,密密层层地,如槐蚕爬上墙壁,如蚂蚁要扛鱼头”。鲁迅在《〈野草〉英文译本序》中说:“因为憎恶社会上旁观者之多,作《复仇》第一篇”。其实,他早在1912年文言小说《怀旧》中,将看长毛的人比作蚂蚁:“予窥道上,人多于蚁阵,而人人悉函惧意,惘然而行”。这其中,并无“我”,“我”没空去管长毛的事情,自己抓了苍蝇引逗蚂蚁,踩死它,又舀水灌入蚁洞,让它们逃窜。

隐喻往往通过“另一事物”到达“这一事物”,毫无关系之物稍作调整就是它物的一个隐喻。相似的话总是出现在反讽的研究者笔下——言在此而意在彼。《文心雕龙》“比兴”篇有:“物虽胡越,合则肝胆。”克服“胡越”而使“肝胆”相照,往往需要进行一番“变形记”。《围城》中的“苍蝇”是被玷污了清白的大闺女的“污点”,人一走近,便“飞升而消散于周遭的阴暗之中”。在鲁迅耳中,蚊蝇“嗡嗡”之声并不如自然之声如此简单。夜间默读文字之争、道理之战,心境中充满令人厌恶的、读懂却宁可不懂的恶语、伪语,耳边蚊蝇本就烦人,自然成为小人的传声筒。二者皆颇有桑塔格所反思的“疾病隐喻”之道德批判意味。通过从人到虫的变形,伪崇高和伪正义被溶解在人对虫的“复仇”中,形成鲁迅杂文特有的讽刺效果。

“殊不知便是昆虫,值得师法的地方也多着哪”

1898年,《天演论》正式出版。1894年甲午海战失败,中国知识界急于寻求救国道路。进化论、达尔文、物竞天择、优胜劣败等词成为中国近代知识分子的常谈。进化论思想是通过现代印刷文化散播开去的,1902年2月2日,鲁迅晚饭后往水师学堂访问周作人,就携带了一本严复译的《天演论》。许寿裳的回忆也说,鲁迅对严复的《天演论》“有好几篇能够背诵”。

1925年5月,鲁迅与陈西滢等人论战,直言“流言之力,是能使粪便增光,蛆虫成圣的,打扫夫又怎么动手?(鲁迅:《并非闲话》)”鲁迅厌恶的是陈西滢等人的假装“讲公话,讲公理”。他在《并非闲话》中使用“蛆虫”,或许是因为陈西滢在《闲话》中使用了“臭毛厕”一词。同时代人曹聚仁(他致力于把鲁迅写成一个“人”,而不是一个“神”)在《鲁迅评传》中特地提醒读者注意,“并不是鲁迅所骂的都是坏人,如陈源(西滢)、徐志摩、梁实秋,都是待人接物很有分寸,学问很渊博,文笔也不错,而且很谦虚的”。1926年3月10日,鲁迅再写《中山先生逝世后一周年》,提到梁启超等人对孙中山先生进行污蔑。鲁迅以孙中山拒服中药塑造“有这样分明的理智和坚定的意志”的革命者形象,邓小燕却认为有足够的证据指向鲁迅故意掩盖了孙中山服中药的事实,从而说明这是鲁迅的一种叙事策略。有时鲁迅的虫隐喻,尽管往往“切中本事”,也可看作一种叙事策略的选择。

《野草》中,大多数虫被进一步抽象为三种特征:数量之多、身体的极致萎缩甚至缺失、声音极大却空洞偏颇,成为退化的“典型”。“古今君子,每以禽兽斥人,殊不知便是昆虫,值得师法的地方也多着哪”(鲁迅:《华盖集·夏三虫》)。如上所述,鲁迅对中华民族的典型人格都曾比喻为虫,并以虫作为人进化的参照系,形成一种独特的退化进化观。“原虫”本应向着“人”的方向进化,成为自由、理性的人。但鲁迅笔下的人与虫,反而呈现一种退化的“进化”。

图1

如图1,从“原虫”到“人”再到“虫”,形成一个双层循环。如钱钟书在《上帝的梦》中想象天演的尽头,上帝从虚无中被推出来,他发现了自己的伟大,然而在睡梦中开启了新一轮的“进化”。鲁迅借助人虫关系这个认知装置,思考为何会产生这样的退化现象。

首先,人如虫。本应文明的人却成为一只“蝇营狗苟”的虫子。“狂人”已经意识到“我未必无意之中,不吃了我妹子的几片肉”(鲁迅:《呐喊·狂人日记》)。更不用说《在酒楼上》的吕纬甫和“我”,似笑非笑地的说“大约也不外乎绕点小圈子罢”,鲁迅也曾将自己“唤醒国民”的行为自比“苍蝇”(鲁迅:《呐喊·呐喊自序》)。

其次,鲁迅更加绝望的发现是:人不如虫。《夏三虫》中,罗列苍蝇的种种“罪行”后,鲁迅反手将其与人对比,这让苍蝇的道德地位发生扭转。“古今君子,每以禽兽斥人,殊不知便是昆虫,值得师法的地方也多着哪”。在《狗·猫·鼠》中,鲁迅直言:其实人禽之辨,本不必这样严。……它们适性任情,对就对,错就错,不说一句分辩话。虫蛆也许是不干净的,但它们并没有自鸣清高。

鲁迅借此指出人不如虫的最核心之处:精神的瞒和骗。汪卫东通过细读鲁迅留日时期五篇文言论文,结合“人性进化论”与“精神”的命题来理解“个人”,指出进化取决于进化中的个人的精神能力,精神的强者才是进化中的胜者。何谓“精神的强者”?或可参看“精神的弱者”——自欺的和忘却的“精神”。《人之历史》中,鲁迅将“奴性”放置于“兽性”之下,“兽性”是尚未进化完全,而“奴性”则是“人性”的扭曲、倒退和堕落。1925年7月22日,他在《论睁了眼看》中写道,中国人缺乏正视现实的勇气,“一天一天的足着,即一天一天的堕落着,但却又觉得日见其光荣”。尼采借“查拉图斯特拉”之口教人们做“超人”,从“虫”到“猿猴”到“人”再到“超人”,尼采强调的是虫要像虫,人要像人,“只有作出像虫子或者猴子一样举止的人才是可鄙的,因为那不是人的行为”。

汪毅夫指出,鲁迅的“将来必胜于过去”的社会进化“发展观”同现在不如过去、现代人不如古民的“退化观”构成了“二律背反”,而这种“二律背反”体现了鲁迅留日时期形成的进化论思想的辩证因素。在回国目睹国内现状后,这种思想更加尖锐。

“我还是走好罢”

然而,此“二律背反”显然无法以一己之力构成鲁迅退化进化观的复杂性。回看鲁迅笔下的虫隐喻,鲁迅多数时候选择放大虫的声音特征。从听觉层面观察鲁迅笔下的意象,与虫隐喻相似的还有“仇猫”(鲁迅:《朝花夕拾·狗·猫·鼠》)、“知了”(鲁迅:《集外集拾遗补编·他》)等,“理由实在简简单单,只为了它们在我的耳朵边尽嚷的缘故”(鲁迅:《朝花夕拾·狗·猫·鼠》)。

如上文所述,《野草》中的虫隐喻抽象为身体极度萎缩但声势浩大,显然,这是对“虚张声势”的反讽,对此,“开口”感到空虚,“沉默”反而“充实”(鲁迅:《野草·题辞》)。张枣以诗学衡量,“言说危机的克服,就是对生存危机的克服”拒绝了批评的惯性。在这间“词语的工作室”里,“小青虫”是被精确命名的词,有着被命名之物的真实质地,遇到火便变成了烟,成了意义,“虫”“葵花籽”被激发出新的诗意。

周文波沿着“危机”的存在与克服继续“言说”那些“未完成的隐喻”。真实性仰赖于词的未完成性,然而为着克服失语之厄的“沉默”以何“复仇”?“沉默”何以不沦为“怯懦”?令人惊喜的是,周文波最后发现,“或许这不全然是一个词正在失效的世界”,在“枣树”—“小粉红花的梦”“枣树”—“天空”两组关系之外,“我”敬奠了小青虫,敬奠了身外的英雄们,那是区别于“枣树”式的自我命名,是“挤干了自我定义与抒情的汁液后,主体的另一重心志”。“是这样吧?”

从虫隐喻的线索看,此处的“小青虫”显然是一个虫隐喻家族中的“基因突变”。《秋夜》中,虫一改令人厌恶的议论者,成为“身受”的“英雄”。散文诗末尾,“我”“对着灯默默地敬奠这些苍翠精致的英雄们”,此处“英雄们”为复数。而散文诗中“我”“看那老在白纸罩上的小青虫”,竟也觉得“可爱、可怜”。可以推断,“我”所指的“英雄”不仅指“他于是遇到真的火”的“一个”青虫,还包括“休息在灯的纸罩上喘气”的“两三个”青虫。在秋夜的“我”眼中,“扑火”与“休息”的青虫都是“英雄”。

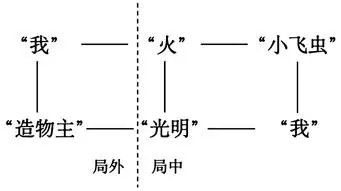

散文诗后半部分,当“我”回进自己的房,在“我”旋高灯火带子的一刻,屋子已经被照亮,小飞虫乱撞进来也反证这是“真”的火,即现实意义上有光亮、有温度的火。“我”为什么还要强调“火”是真的?

聚焦人与虫的关系,有这样一种可能:“我”作为旁观者,与“小飞虫”一同进入“造物主与我”的象征之境,正是在这一空间中,“我”对所谓的“光明理想”产生深刻怀疑。

图2

马赫将视觉划分为颜色感觉和空间感觉,认为尽管这两种感觉不能被描述为各自孤立的,但它们却彼此不同。他以这样的例子说明:树、果实或火的映像是可见的,但不是可触知的。当我们的视线转向别处,或我们的眼睛闭上的时候,我们能触知树,品尝果实,感受火焰,但是我们看不见它们。看得见的东西是与可触知、可品尝的东西是分离开的。巴什拉说“火打人,而无须烫人”。《秋夜》这一象征性场景表现为这样一种分离:当“我”凝视火时,“我”能够看到火,但不能触知火,当小青虫的身体触知火的时候,它看不到火,或者说,它将毁灭。

对于人来说,炉中火无疑是遐想的首要题材,是休憩的象征,使人安静休息。若没有在火前的遐想,就难以设想休息的哲学。人们只有在一种相当长时期的凝视之中才能意识到这种舒适。在这种长时期的凝视中,生的本能与死的本能在这一象征性场景中结合起来。

鲁迅不止一次假设“造物主”的存在。《秋夜》中,“我”与“造物主”身份重叠,“虫”与“我”身份重叠,这使“我”既是局中人,也是局外人。“我”创造光明,小飞虫便设法向光明前进,撞着玻璃、钻进破孔,绕着灯罩,直到从灯罩上面撞进去。虫遇到光明,即刻毁灭,毁灭之后,便是无尽的虚无。旁观的目光赋予鲁迅反讽的距离,所谓“英雄”,不过虚妄的光明带来真实的毁灭。正因“我”意识到光明的虚妄,“我”更意识到“保存肉体”的合理性,对“老在白纸罩上”喘气休息的小青虫生出怜意。有谁能听得到一只虫的喘气呢?难怪张枣将这段话视为“中国文学在那个时代的一个奇迹”。

有的学者将小青虫视为“向往光明的青年的象征”,或是认为表达了诗人对生命的怜惜与尊重,还有的学者将“小粉红花”作为《秋夜》最关键的意象,而小青虫意象则隐喻诗人的女学生们。周文波注意到了虫隐喻对“真实性”的贡献,遗憾的是还未把握虫隐喻通向“真实性”的“中间物”——“身受”,或许这正是“隐喻的未完成性”的难以捉摸之处。

“秋夜”里的“小青虫”如果不必非要引入历史情景以把握文学的真实,那么可以从虫隐喻的线索中观察其所被抓取的特征——“身体”“动作”及其“趋光性”。从鲁迅的创作来看,《秋夜》中对“小青虫”如此细腻的眼神“抚摸”称得上是一份“独家记忆”。相对其他作家笔下的虫形象来说,也实属罕见。周作人谈虫,往往旁征博引,多见虫飞于中国民间歌谣、日本俳句、希腊史诗中,多科普之智趣,少了点“人味儿”。萧红《生死场》中的虫是一种集体隐喻:“糊糊涂涂地生殖,乱七八糟地死亡”。晚年穆旦则以虫自喻,“在雷电的天空下,在火焰中”“取得生的胜利,从而组成秋天合谐的歌声”。《秋夜》的“小粉红花的梦”使人联想到1923年鲁迅翻译的爱罗先珂《红的花》。这是爱罗先珂致北京大学生的一首散文诗,以“哥儿”循环如梦为结构,同样探讨了一个为着“太阳的光和热”,为着人们的幸福而牺牲肉体的故事,对肉体的灭亡作出反思。不过,在《秋夜》中,“哥儿”已不再直接现身,而是化为了“虫”。

在鲁迅的退化进化观中,身体与精神的进化实际上有着不可避免的时间差。进一步地,精神的进化本身也存在着不同程度的差距。首篇《秋夜》中对身体的冥思,在此后的《复仇》《复仇(二)》《死火》《死后》《这样的战士》中投下阴影。精神界的战士,牺牲应是大无畏的,诗人却将牺牲与梦的惊醒结合在一起,将为精神所向往之“火”而献出肉身的过程置于一种梦幻之境,而对于惊醒之后身体的“复活”,透露一种劫后余生的恐惧感。身体的紧张感,同时包含鲁迅自己对身体的感知和他对“战士”“革命”的思考。“让革命十分尴尬的恰恰是,肉身是生命的自然属性;它的渴望生存,是生命的自然权利”,而那“颁布革命、斗争的旨意者……却可以不必是战士”。

从生物学的角度来看,人身体的进化是普遍性的,但从文明的角度看,人的精神的进化是难以同步的,甚至,精神上先进化的人,在身体和精神上会受到退化或原地踏步的人的损耗。在这一层面上,汪卫东认为鲁迅的人性进化论更接近于尼采进化论思想。查拉图斯特拉确实如是说:“肉体是一个大的理性,是具有一个意义的多元,一个战争和一个和平,一群家畜和一个牧人。”鲁迅修改了从上一辈人继承来的那个共识,严复和梁启超们大多只强调从前者必然抵达后者,把其间的距离说得很短,他却大幅度拉长二者之间的距离,说至少有一段不短的时间,社会进进退退,人心晦暗不明。

“我”只能作为“过客”一直“走”。这与1927年南下后鲁迅“中间物”思想一脉相承:“以为一切事物,在转变中,是总有多少中间物的”(鲁迅:《坟·写在〈坟〉后面》)。既然都是中间物,“并非什么前途的目标,范本”。“中间物”们只得走,虽然“脚早经走破了,有许多伤,留了许多血”,但“也不愿意喝无论谁的血”(鲁迅:《野草·过客》)。这种为“所为”而消耗自我,甚至牺牲自我身体的“复仇”所产生的焦虑感,透露出鲁迅对所谓“精神”“立人”的复杂认识。

“抉心自食,欲知本味”

“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”(王籍:《入若耶溪》),在寒冷的秋夜里,虫撞击灯罩而发出的声音格外突出(其中依然有鲁迅的主观夸大作用)。虫当“谗言小人”太久了,甚至世人常常忽略虫的声音往往是振翅而发出的。鲁迅重新将焦点放在了虫的翅膀上,一如散文诗前半段聚焦枣树的枝干,枣树“默默地铁似的直刺着天空”,而小飞虫从窗纸的破孔进来“在玻璃的灯罩上撞得丁丁地响”。小飞虫的身体和喘气声,常常被忽略不计,但从“身受”与“动作”的视角看,《秋夜》中的“枣树”和“小青虫”可被视为同一种命名方式,虽然它们都不是一个完善的“命名”。对比鲁迅笔下象征精神界战士的“狼”“猫头鹰”与“蛇”等动物隐喻,“虫”可算是在身体的最弱者了。鲁迅对“虫”的态度是复杂的,多数时候,他被其“嗡嗡”的虚伪之声所烦恼,有时竟也爱上“风沙中的瘢痕”(鲁迅:《华盖集·华盖集题记》),或以为虫的兽性中保存着人所没有的单纯。他愿虫“不要只是绕圈子就好了”(鲁迅:《集外集拾遗补编·无题》),却也在对身体的思虑中,保存这可爱可怜的身体。

郜元宝认为现代中国思想主动抛弃了旧衣服而又尚未找到一套合适的新装时,身体被迫出场。其实,鲁迅从未将身体的必要性抛开,他强调精神的超越与身体的在场,这“身受”当然包括他自己。1925年,《论睁了眼看》中,他认为“然而由本身的矛盾或社会的缺陷所生的苦痛,虽不正视,却要身受的”。“九·一八”事变后,鲁迅在北平辅仁大学演讲中,将上海的抗日团体与日军作对比,认为中国人习惯了“不认真”,事情往往是“招牌一挂就算成功了”。尤其是更为熟知科学和知识的学士文人,反而深谙欺瞒之道。他曾对上海内山书店的日本年轻店员们说:“人应该怎样做才能脱离愚昧呢?一个人今天不能与昨天一样,一个人有支撑肉体的精神力量和支撑其精神力量的肉体,两方面需要取得相对平衡。”

从虫隐喻视角看鲁迅的退化进化观,“进化”不再仅仅是一种生物学意义上的身体进化,更是一种文明意义上的精神进化。进一步地,“进化”不仅是一种宏大叙事,更是与历史事件、语言事件紧密关联的具体处境。它被放慢为一个过程,被还原为一个时空内的事件。有意味的是,鲁迅笔下的虫隐喻也被另一种叙事策略所收纳。“蚊子和苍蝇”的隐喻在瞿秋白对鲁迅从进化论到阶级论的逻辑阐释中被多次引用,在文中,鲁迅被塑造为一个革命的战士,“为着自己的理想而战斗,暴露那些假清高的绅士艺术家的虚伪。”这时,鲁迅将会心一笑,还是反而怀念和虫一样“适性任情”的“白心”呢?(鲁迅:《集外集拾遗补编·破恶声论》)